新科目「歴史総合」を読む 1-3-6. 帝国主義と植民地

メイン・クエスチョン

帝国主義は、世界をどう変えたのだろうか?

■帝国主義の広まり

サブ・クエスチョン

なぜ列強は帝国主義政策をとり、世界を分割していったのだろうか?

19世紀末、欧米諸国や日本は、資本主義的な経済成長を背景に、植民地獲得や拡大をめざして互いに競い合って、アジアやアフリカを植民地化、従属化していくようになった。

この動きを帝国主義という。

帝国主義を推進したのは、どのような人々で、どのような意図があったのだろうか。

イギリスの政治家・実業家で、アフリカ南部の植民地建設を推進したセシル・ローズの発言をみてみよう。

資料 ウィリアム・ステッドの作品におけるセシル・ローズの発言

「私の心からの理想は社会問題の解決である。すなわち、連合王国の4000万の住民が食料の欠乏からたがいに食い合うにいたることを防ぐためには、われわれは、過剰人口の収容、工場や鉱山で生産される商品の新しい販売領域の獲得のために、海外でこの惑星の表面のできるかぎり多くを使えるようにしておかなければならない。私のつねづね言ってきたことだが、帝国とは胃の腑の問題である。諸君がたがいに食い合うことを欲しないならば、諸君は帝国主義者にならなければならない。」

(出典:ウィリアム・ステッド『The History of Mystery』、1897年)

1870年代頃の欧米諸国では、第二次産業革命が進行し、興行が飛躍的に成長して大企業が出現した。

資本を蓄積させた大企業や銀行は、国内市場ではこれ以上もうからないと判断し、世界各地に商品を輸出したり、鉄道建設・鉱山開発・プランテーション開発などへの投資を模索した。これを「資本の輸出」という。

この動きを後押ししたのは、1873〜1890年代までの「大不況」と呼ばれる長期的な不況である。

これまで普及していた自由貿易主義は減退し、保護主義が前面化した。各国は自国が排他的に利用できる植民地を求めるようになったのだ。

欧米諸国による海外進出の背景には、政府による労働運動のおさえ込みの意図もあった。不況により職を失った労働者の労働運動をおさえるために、階級に分断させれた人々の意識を「国民」としての意識に統合する戦略がとられた。

すなわち、外国や国内の異分子に対する排斥をつよめることで愛国心をよびおこし、国民統合を強めようとしたのだ。

こうした意識を支えたのは、植民地の人々を人種的に劣った人々とみなす人種主義だった。

植民地の人々を武力で支配下に置く営みも、「白人の責務」であるとして正当化された。

資料 ラドヤード・キプリング『白人の責務』(1899年)

白人の責務を果たせ——

諸君が育成する最良の者たちをさし向けよ

諸君の息子たちをあえて追放せよ——

諸君が捕囚とした者たちの要求に応えて奉仕するために、

重い任務につき、

動揺する野蛮な民に仕えるために——

諸君が新たに捕らえた不機嫌な、

半分は悪魔、半分はこどもである者たちに

仕えるために

Take up the White man's burden --

Send forth the best ye breed --

Go bind your sons to exile

To serve your captives' need;

To wait in heavy harness

On fluttered folk and wild --

Your new-caught, sullen peoples,

Half devil and half child.

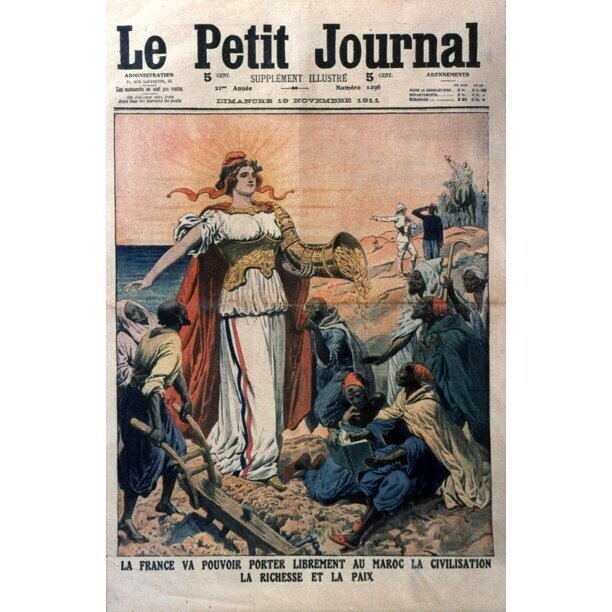

資料 冊子『フランス諸植民地』(1900年ころ)の表紙

フランスを表象する女神マリアンヌのまわりに、フランス植民地の諸民族があつまっている。女神の背後にいるのはどのような人々だろう? また女神の盾には何と書いてあるだろうか?

■分割される世界

サブ・クエスチョン

帝国主義政策によって、アフリカはどのように変容していったのだろうか?

帝国主義の傾向がはじめに強まったのはアフリカだった。

1880年代以降、医療技術の進歩や交通・電信技術の発達を背景に、アフリカ内陸部への進出が加速したのだ。

コンゴの事例

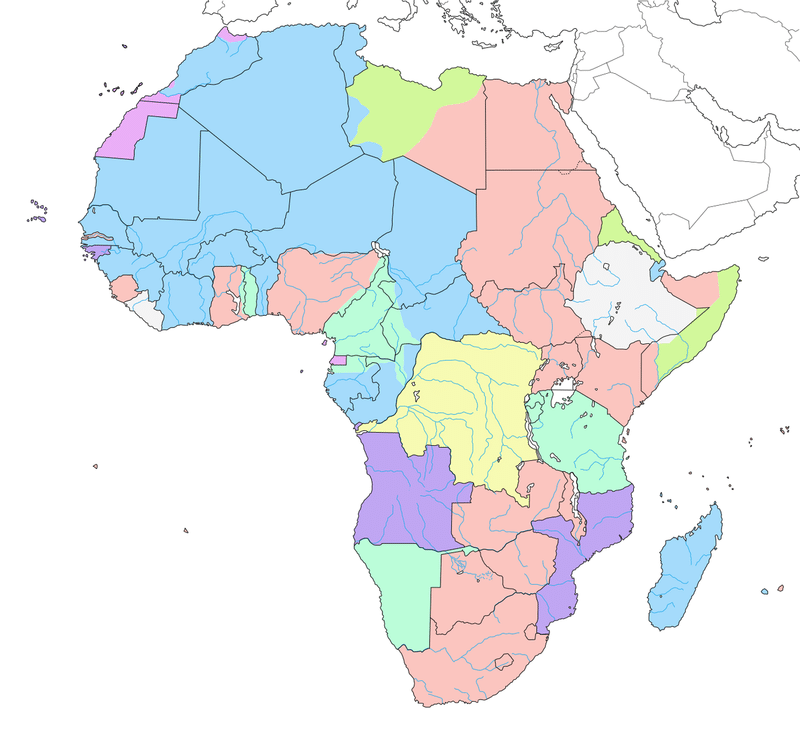

1885年のベルリン会議以後、アフリカはほぼ全域が植民地化・従属化されていった。

地図 1913年のアフリカ大陸

(https://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Colonial_Africa_1913_map.svg)

資料 ベルギーのコンゴ支配― イギリス人宣教師A・E・スクリヴナーの旅行報告(1904年7〜9月に旅行)(綿引弘『100時間の世界史』64−2、1991年、地歴社)

「……すると、驚いたことには白人の兵士たちは即座に数名の原住民を銃で射殺した。それから原住民たちをなぐりつけ、「もっとゴムを持ってこい、さもないと皆殺しにするぞ」と威嚇するのだった。……」

資料 マーク・トウェインの批判(トウェイン『レオポルド王の独白』理論社)(出典:綿引弘『100時間の世界史』64−3、1991年、地歴社)

「……もしもレオポルド王による流された無辜のコンゴ人民の血をバケツに集め、そのバケツを一列に並べたら、その長さは2000マイルに及ぶであろう。王の手で餓死させられ、虐殺された1000万の死骸が立ち上がって行進を始めたら、一地点を通過するのに7か月と4日間を要するであろう。……」

資料 当時のヨーロッパにおけるレオポルド2世の評価

「当時のヨーロパでは、レオポルド2世界は慈善家として知られていた。実際彼は、アフリカ人に暴力を振るわぬよう繰り返し植民地行政官に命じていた。しかしその一方で、彼はゴム生産の拡大も要請し続けた。王は、アフリカ人への暴力の根源に自分が敷いた開発システムが横たわっていることを見ようとしないナイーブな慈善家であった。」(宮本正興・松田素二編『新版 新書アフリカ史』講談社現代新書、2018年、367頁)

資料 レオポルド2世に対するベルギー人の評価

「コンゴ自由国に対してさしたる関心もなかったベルギー人は、突如湧き上がったレオポルド2世への批判に対し、当初は反発した。特にボーア戦争によって南アフリカのオランダ系住民を駆逐したイギリスに対しては、「ボーア人の富を奪い、次はコンゴを奪うのか」と警告し、批判を主導したのがモレルらリバプールの開運会社の関係者だったこともあって、「彼らはコンゴでの取引を拡大するために圧力をかけているのだ」という意見がベルギー国内からは一般的だった。」(上掲、368-369頁)

資料 BLM運動(2020年)と銅像破壊

2020年、ブラック・ライブズ・マター運動が世界各地にひろがるなか、ベルギーの国王レオポルド2世の像が各地で破損の被害に遭い撤去されたというニュースがあった。

「アフリカ中部コンゴを1885~1908年に私領地とし、搾取したベルギー国王レオポルド2世の像の撤去を求める署名サイトの主催者は訴えた。ゴムや象牙の採取ノルマを果たせない現地住民へ罰として手足切断などの暴政が行われた。

(中略)

ベルギーでは、旧植民地コンゴ(現コンゴ民主共和国)に対する圧政の象徴だとして、各地にある国王レオポルド2世の像が破壊行為の対象となっている。コンゴは1885年から20年余り、同国王の私的領地として支配され、1千万人が命を落としたとも指摘される。ブリュッセルにある騎馬像は、手や顔が赤く染められた。台座には抗議行動のスローガン「BLM」(黒人の命も大切だ)などの文字が書かれた。」

(出典:「英雄か、人種差別の象徴か 警察暴力が端緒、歴史にも批判=訂正・おわびあり」朝日新聞デジタル、2020年6月13日、https://www.asahi.com/articles/DA3S14511881.html(2021年11月10日閲覧))

(注)ベルギー国内にはレオポルド2世の銅像が複数あり、2020年に撤去されたのはアントワープのものである(下記画像は、赤い塗料が塗られた銅像と、撤去された跡地のストリートビュー画像)。ブリュッセルの王宮近くの像(下記リンク)は、今も健在である。

このように物議を醸すレオポルド2世は、一体どのような人物だったのだろうか?

レオポルド2世は、1876年9月12日、ブリュッセル地理学会の催す国際会議の開会式に姿をあらわした。以下は彼がおこなったスピーチの一部である。

資料 ベルギー国王レオポルド2世の演説(1876年9月)

「……文明のまだ浸透していない地球上の唯一の場所を文明に開放し、すべての人々を包み込んでいる暗闇を突き破ることは、この進歩の世紀の価値ある神の意思にかなう改革運動となる、と敢えて私は申し上げたい。

人々の感情がその成就に対して好意的であることを身をもって確認できるのは無常の幸福である。(後略)

基地設置に関する会議の宣言(1876年9月13日)

ブリュッセル国際会議の到達目標としては、次のようなものをあげることができる。すなわち、アフリカの未知の地域を科学的に調査し、アフリカ大陸内部において文明を浸透させる通路の開発を促進し、アフリカ黒人の売買を抑制する手段を探求することである。……

(北川勝彦・訳『世界史史料8』岩波書店、273頁)

Q1. 彼は、アフリカの人々に対してどのような意識をもっていたことがわかるだろうか?

Q2. 彼は、何のためにアフリカ大陸内部を調査・開発するべきであると考えているだろうか?

レオポルド2世のアフリカ進出への意欲はその後も衰えることはなかったが、1880年代に入ると、イギリスとフランスがアフリカ大陸各地で支配領域を広げようとしのぎを削るようになる。

イギリスもフランスも、アフリカ進出の口実として掲げたのは、やはり「アフリカの人たちが、人間的な暮らしを送れるようにしてあげたい」「奴隷貿易を廃止したい」というスローガンだ。

そんな中、フランスの進出に対抗したイギリスは、レオポルド2世に接近。イギリスでは、18世紀後半から、福音主義者を中心とする奴隷制反対運動がもりあがり、すでに1807年に奴隷貿易を廃止し、1833年に奴隷制を廃止しており、「反奴隷制のリーダー国」を自任していた。フランスにお株を奪われまいというプライドも働いたのだ。

会議の結果決められたのは以下の文書だ。

資料 ベルリン会議一般議定書(1885年2月26日)

第2章 奴隷貿易に関する宣言

第9条 奴隷に取引は締約国によって承認された国際法の原則に従って禁止されており、また、海陸を問わず取引のための奴隷を供給する活動も禁止されていることに鑑み、締約上の今後盆地において主権もしくは影響力を行使する国、もしくは行使しようとする国は、当該領域をいかなる人種の奴隷であれその取引の市場にも中継地にもさせないことを宣言する。締約国はいずれも、この取引を廃止し、それに従事する者を罰するためのあらゆる手段を講ずる義務を有する。

(富永智津子・訳『世界史史料8』岩波書店、275頁)

Q. ベルリン会議によって、どのようなことが決議されたのだろうか?

その後、奴隷貿易禁止に関するブリュッセル会議(1889~90年)の結果、ブリュッセル会議一般条約(1890年7月2日)が締結され、奴隷貿易や、アフリカの大部分の地域への銃器と弾薬の移転が原則禁止された。

当時のヨーロッパ諸国では、アフリカの人々は野蛮であり、ほうっておいたら奴隷制がはびこったままになるし、自分たちで国を運営する能力などない。人間的な文明を享受できるように、「保護」してやることが大切なのだと考えられていたのだ。

ベルリン会議の結果、「保護」を名目にコンゴを国王個人の私有地(コンゴ自由国)として獲得したレオポルド2世は、みずからを博愛主義者と自認していた。しかし実際にその地でおこなわれていたのは、現地住民たちを駆り出した天然ゴムプランテーションや鉱山における過酷な労働だった。象牙やゴムがノルマに達しないと、手足を切り落とす刑罰も導入されていた。

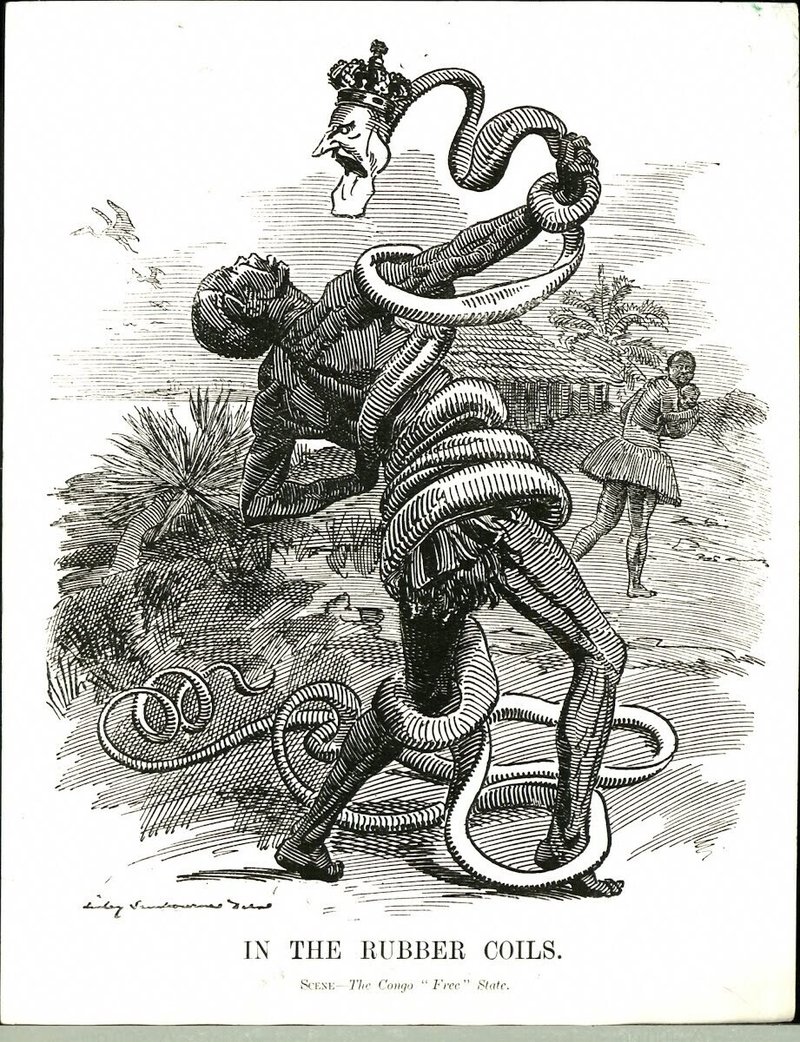

資料 レオポルド2世に対する風刺画

(Francis Carruthers Gould筆。イギリスの風刺画家フランシス・カラザース・グールドによる風刺画。ベルギー王国のレオポルド2世がコンゴ自由国の架空の門に寄りかかっている様子が描かれており、扉には「私有地。慈善家には立ち入り禁止」とある。

慈善家と自認していた当のレオポルト2世が、コンゴ自由国の実態を知り得なかったことを槍玉にあげている。

なお、扉の下の方には、「CONGO STATE(コンゴ国)」とあり、「FREE(自由)」が抜けている。代わりに手形があるが、これは住民たちの血塗りの手形であろうか。)

資料 コンゴ自由国における強制労働に対する風刺画

レオポルド2世は、住民に絡みつくゴムのような蛇として描かれている。

Q. レオポルド2世がコンゴに求めたことは、現地の住民たちにどのような影響を与えたのだろうか?

19世紀末から20世紀初めにかけて、レオポルド2世は国内外から強い批判にさらされることとなる。

このように19世紀後半のアフリカでは、列強による植民地の分割が進行する中で、奴隷制廃止運動がもりあがるという、一見真逆に見えるベクトルの動きが同時におこっていく。たとえば19世紀終わり頃にかけて東アフリカ各地で奴隷市場が閉鎖され、アラブ人たちの勢力が排除されるのと同時に、イギリスやドイツは植民地を拡大させていった。「文明を与える」「奴隷から解放する」といったスローガンと、植民地支配とは、同じ箱の別の側面でもあったのだ。

南アフリカの事例

もうひとつ、イギリスが植民地化していったケープ植民地(現・南アフリカ)の様子も見てみよう。南アフリカには金やダイヤモンド鉱山が多く分布し、イギリスは先住のオランダ系住民(アフリカーナー、ボーア人)やバンツー系の人々を圧迫しながら、資源を奪い、労働力を確保していった。

資料 ビッグ・ホール

Google マップの座標 https://goo.gl/maps/1ToyVELTgvhSazxk8

資料 グレングレイ法(1894年法律第25号、1894年8月31日公布)

※グレングレイは、アフリカ人のみが居住する、ケープ植民地東部トランスカイ内の一地方。この法律のシステムは、植民地首相セシル・ローズの企図により、1898年にトランスカイ全域に適用範囲を広げられていった。

「第4条〔原住民指定居住地域の創設と土地の分配〕……原住民指定居住地域を測量し、……総督の同意に基づき、名簿に記載された者に、およそ4モルゲン〔8エーカー=1万6千m2〕の土地を分配する。

※「原住民」を指定居住地域に囲い込み、地域内の自治をあるていど認める代わりに、白人たちとは異なる権利を与えた。

第5条〔不動産権利証書の形式〕……原住民指定居住地域内の土地保有者は、その土地を抵当に入れたり、保有権を入質したりすることができない。

※分配された土地は、分割や譲渡が禁止されていた。

第14条〔地代〕原住民指定居住地ないの土地保有者は、権利証書に記載された期限までに、左記のように永久的地代を収めなくてはならない。

およそ4モルゲンの土地の場合は、15シリング。

5モルゲンを超える場合は、1モルゲンごとに3シリングの追加。

第33条〔労働税〕原住民指定居住地域内の土地を分配された原住民男性は、年間10シリングの税金を納めなくてはならない。ただし、少なくとも3ヶ月間、居住地域外で労働した者は、その限りではない。」

※土地を持つことができず、あふれた人口は、域外の鉱山やプランテーションにおける労働力として活用された。

(出典:松野妙子訳『世界史史料9』岩波書店、316−317頁)

Q. この法律は何のために出された法律なのだろうか?

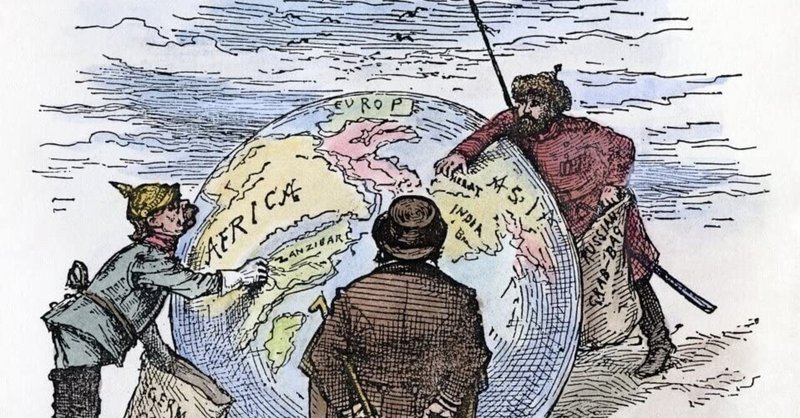

資料 植民地首相セシル=ローズの風刺画

「THE RHODES COLOSSUS : STRIDING FROM CAPE TOWN TO CAIRO」

(The Rhodes Colossus(ローズ・コロッサス):ケープタウンからカイロを股にかけて)

これは、古代七不思議のひとつ、ロードス島にあったといわれるロードスの巨人像(同じくTHE RHODES COLOSSUS)(下図)にひっかけたタイトルだ。風刺画の構図もそっくり。

下のキャプションには「⁂Mr. Rhodes had announced his intention to continue the telegraph northwards across the Zambesi to Uganda, then, crossing the Soudan, to complete the overland telegraph line from Cape Town to Cairo.」(⁂ローズ氏は、ザンベジ(川)を北上してウガンダまで電信を伸ばし、さらにスーダンを横断してケープタウンからカイロまでの陸路電信を完成させる意向を表明していた。)とある。

Q. ローズはどのような人物として描かれているだろうか?

イギリスが植民地化していた現在の南アフリカ周辺部では、セシル=ローズ(1853〜1902)の指導で、ケープ植民地から周辺に侵攻する政策がとられていった。

1899年には、オランダ系のブール(ボーア)人に対し、熾烈な南アフリカ戦争がはじまり、激しい抵抗をうけながらも、ボーア人の独立国家であるトランスヴァール共和国(1852〜1902年)とオレンジ自由国(1854〜1902年)がケープ植民地に併合されていった。

こうしてケープ植民地では、第二次世界大戦後の「アパルトヘイト」政策のルーツとなる、人種別の隔離政策が実現されていくこととなった。

資料 現在ものこるアパルトヘイト居住区域の跡

まとめ

このように、20世紀初めにかけて、南アジア、東南アジア、オセアニアの島々でも植民地化・従属化が進んでいった。

植民地化・従属化にはさまざまな形態があった。

植民地として直接領有する場合もあれば、現地の政権を残して保護国や自治領とする場合もある。

中国のように、沿岸部の土地を租借して貿易拠点や軍事基地としたり、鉄道敷設や鉱山開発をするために周辺の領域を含めた利権を獲得したりする方法もあった。

植民地争奪戦が激化する中、各国は軍事同盟を結び合い、軍拡を進めた。各国民は、植民地から吸い上げた富によって経済成長を謳歌していたため、将来に対して楽観的な人が多かった。しかし、軍事的な緊張の高まりや、排他的なナショナリズムは、大規模な戦争を生むリスクもはらんでいた。

資料 植民地の定義

「植民地」は、近代以前には一般に「移住地」(人々が従来の土地を離れて集団的に移住した地域)を指した。しかし近代には、〈ヨーロッパ諸国が、主として武力によって征服し経済的収奪や政治的支配の対象としたヨーロッパ以外の地域〉を指すようになる。さらに19世紀以降には、〈列強の帝国主義的な進出を受けた地域は、保護国、保護地、租借地、委任統治領などの法的な形態を問わず植民地〉と考えられるようになった。

(出典:小野正嗣『フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い仮面』 2021年2月 (NHK100分de名著)』NHK出版、2021年)

こうした帝国主義的進出に、懐疑の眼差しを向けた知識人もいた。

たとえば日本の社会主義者・幸徳秋水である。

彼は比較的早くから帝国主義について論じ、愛国主義と軍国主義が帝国主義の根源にあると見抜いていた。

幸徳秋水(1871〜1911)

(パブリックコモンズ、https://ja.wikipedia.org/wiki/幸徳秋水#/media/ファイル:KotokuShusui.jpg)

資料 幸徳秋水(山田博雄・訳)『廿世紀之怪物帝国主義』(1901年)

だから、わたしは断言する。「文明世界の正義と人道は、けっして愛国心がのさばり蔓延することを許さず、必ずこれを全部、刈り取らずにはおかない」と。しかし残念ながら、この卑しむべき愛国心は、今や軍国主義となり、帝国主義となって、全世界に流行している。

(中略)

帝国主義者のいう「大帝国の建設」は、必要ではなく、欲望であり、福利ではなく、災害である。国民的な発展と広がりではなく、少数の人間の大きな功名心と野心を満たすためのものである。貿易ではなく、投機であり、生産ではなく、強奪であり、自国の文明を植えつけるのではなく、他国の文明の破壊である。どうしてこれが社会と文明の目的であろうか。国家経営の本来の趣旨であろうか。 「いや、これは移民のためなのだ」などと言うことはできない。移民は、領土の拡張を必要としないからだ。「いや、これは貿易のためなのだ」などと言うことはできない。貿易は、決して領土の拡張を必要としないからだ。領土の拡張が必要だとするのは、ただ軍人と政治家の虚栄心だけだ。金鉱および鉄道の利益を追いもとめる投機家だけだ。軍の需要を満たす御用商人だけだ。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊