【ニッポンの世界史】第14回:「大国」化する日本と司馬遼太郎の登場

これまでのまとめ

ここでいったん1950年代までの流れを整理しておくことにしましょう。

一番左には、高校のカリキュラムのなかに位置付けられた "公式" 世界史の動きを、真ん中の列には、それに対抗したり影響を与えたりした "非公式" 世界史の動きを配置してあります。

教育や歴史、思想といった分野別に、日本の世界史のあり方の変遷を追ったものはこれまでもいくつか見られます(注)。

しかしそれらの対象の多くはアカデミックなものに限られていたり、政治的な動きとの関連に焦点を当てたりする場合が多く、政治的な主張と距離を置いた人々の歴史の受容、たとえば映画や少女漫画といったカルチャーとの交差に、あまり注目が向けられてこなかったように思います。

特にアカデミックではない世界史関係の一般書や受験参考書に関しては、専門書に比べてはるかに多くの読者を獲得し、一定の影響力をもちえているにもかかわらず、その系譜や意義が十分に確認されてこなかったように多います。

このような視点から、「ニッポンの世界史」をよみとく文脈を明らかにすることで、国内外、専門家・非専門家のいずれの著者に関わらず分け隔てなく「世界史」を批評する観点を提示し、世界史の描き方の現在地と未来を探ってみようというのが、いささか大きな風呂敷を広げるこの連載の試みです。

***

さて、これまでの連載では、敗戦後の混乱と変動を背景に、生活の多くの側面がおのずと政治化されざるをえない時代にあって、突如世界史という新科目が生み落とされるや、激動の世界情勢ともからみあいつつ、多様な世界史構想が互いに影響を及ぼしあいながら発展していく様子を描いてきました。

しかし、1960年代にかけて、日本は着実に高度経済成長の道を歩んでいきます。それは言い換えれば、日本が「大国」意識を強めていく過程でもありました。

***

「大国」化する日本:ハリウッドとツタンカーメン

前にふれたように、1953年には『ジュリアス・シーザー』『クォ・ヴァディス』『風と共に去りぬ』がヒットし、1954年には『ローマの休日』が続きます(以下、年代は日本での公開年)。

当時のハリウッドでは歴史スペクタクル映画が人気を博し、さらに1958年の『十戒』『ヴァイキング』、1960年に『ベン・ハー』『スパルタカス』とヒット作が連発されます。それらは西欧視点の世界像を学ぶ格好の教材でもありました。当時の日本人は西欧がエキゾチックに描いた東洋を、ロマンあふれるものとして受容することになったのでした。

その最たるものはエジプトです。その端緒は『ミイラの幽霊』(1959)のおどろおどろしいB級映画の表現にあり、さらに『クレオパトラ』(1963)や『アラビアのロレンス』(1963)がそれに続きます。

そして古代エジプト・ブームを決定づけたのは、東京・大阪・福岡で1965年8〜10月に開催され、大盛況を博したツタンカーメン展でしょう。

1964年に東京オリンピックを開催し「大国」への道を再び歩みつつあった日本でしたが、いまだ個人海外旅行は手の届かない「夢」のままの時代でした。

前年の1964年、つまり東京オリンピック開催の年には東京と京都で「ミロのビーナス特別公開」展も開催されています。

ハリウッド映画やこうした特別展示は、日本における世界との貴重な接点であったのです。

***

歴史ブームと司馬遼太郎

とはいえ、1960年代の日本人の世界史に対する関心は、別段高かったとはいえません。世界史に関する書籍の刊行は1960年代から1970年代にかけていったん落ち込んでいます。

1950年代に刊行された世界史関係の書籍のほとんどは、新科目「世界史」に対応した準教科書や参考書の類のものでしたので、その分が落ち着いたと考えれば、戦前に比べていまだに高い水準を保っているといえなくもありません。

しかしそれでも、高度経済成長により自信を深めた日本人の関心は、世界よりも自国の歴史に向かっていきました。

たとえば1965年8月8日の朝日新聞(朝刊)には「歴史ブームを考える」との見出しで、「戦後2回目の、しかも空前の歴史ブーム」と報じています。

しかしここでいう歴史ブームは、世界史ではなく、自国の歴史に向けられたものです。

この状況を考えるにあたっては、1960年代の日本が、それ以前とは質的に違った社会に変化しつつあったことを踏まえる必要があるでしょう。

第一、当時の日本は、戦場での直接経験をもつ戦中派世代と、それより下の世代の間の深刻な対立が社会問題化する時代に突入していました。

一方では『大東亜戦争肯定論』(1964)のような保守的な論調も生まれ、他方では若者が戦中派の加害性を批判し、60年安保闘争や大学紛争、ベトナム反戦運動といった政治運動に身を投じていくこととなります。

人々は経済的な面で自信を深めるとともに、それに対する自己反省が対抗軸として下の世代から生まれるものの、大勢としては経済成長のために家庭や企業や学校内での役割を果たすことがおのおの重んじられたのです。

そのような情勢にあって、この時期の歴史小説ブームを牽引した作家に、司馬遼太郎(1923〜1996)がいます。

第42回直木賞(昭和34年/1959年下期)を『梟の城』で受賞し、その後、第14回菊池寛賞(昭和41年/1966年)『竜馬がゆく』『国盗り物語』により、特にサラリーマン層の支持を集めることになります。

しかし、意外にもそのデビュー作は大阪外国語大学モンゴル語学科卒にふさわしく、モンゴル軍が占領したペルシャ高原のとある街を舞台とする幻想小説「ペルシャの幻術師」(1956年)でした。

司馬はこれにより同年、第8回講談倶楽部賞を受賞するのですが、この小説は司馬のイメージらしからぬ女性が主人公でもあり、それが幻のデビュー作とよばれるゆえんです。

1970年代以降、司馬はさかんに史論を執筆するようになり、以前紹介した梅棹忠夫といった文化人との交流を深める中で、その目線はユーラシアへと回帰していくことになります。世界史と司馬遼太郎になんの関係があるんだと思われるかもしれませんが、これは「余談」ではありません(笑) 「ニッポンの世界史」を考える上でも重要な勘どころです。司馬には次回も登場願いますが、司馬のユーラシアへの回帰についても、のちのち取り扱うことにしましょう。

しかし、産経新聞の記者であった司馬は、その大衆感覚を発揮し、上記に挙げたような日本の時代小説を続々発表し支持をひろげました。

戦前にも吉川英治(1892〜1962)の『宮本武蔵』(1935〜37)や『三国志』(1939〜43)、子母澤寛(1892〜1968)の『新選組始末記』のような作品が人気を博していたものの、江戸時代以来の講談の影響力が大きく、必ずしも史実を踏まえた小説の市場は大きくはありませんでした。

この状況を変え、史実を踏まえたフィクションを楽しむ読者を獲得したことが、司馬遼太郎の最大の功績といえます。

いずれも戦国や幕末といった変動期に、合理主義的な発想で社会を変革しようとした個人を拾いあげたことが、高度経済成長期のサラリーマンの心情に合致したといわれます(成田龍一『戦後思想家としての司馬遼太郎』筑摩書房、2009。福間良明『司馬遼太郎の時代—歴史と大衆教養主義』中公新書、2022)。

***

学習指導要領の改訂

このように「歴史ブーム」が巻き起こる中で、戦後2度目となる学習指導要領の改訂が実施されました。

ここで高校の「世界史」は、「世界史A」と「世界史B」の2つの科目に分けられることが決められました。

「世界史A」とか「世界史B」という科目名は、1990年代以降に高校時代を送った年代の人であれば、大学受験の科目として世界史を使わなかった人であっても、聞いたことがあろうかと思います。

1990年頃に導入されたことを知っている方にとっては、最近できた科目なのかなと思われるかもしれませんが、実はもう少し年配の方ならば、1960年度改訂以降の約10年の間にも、「世界史A」とか「世界史B」という科目名で世界史を学んでいる可能性があります(このときは必修科目ではありませんでしたから、学んでいない可能性もあります)。

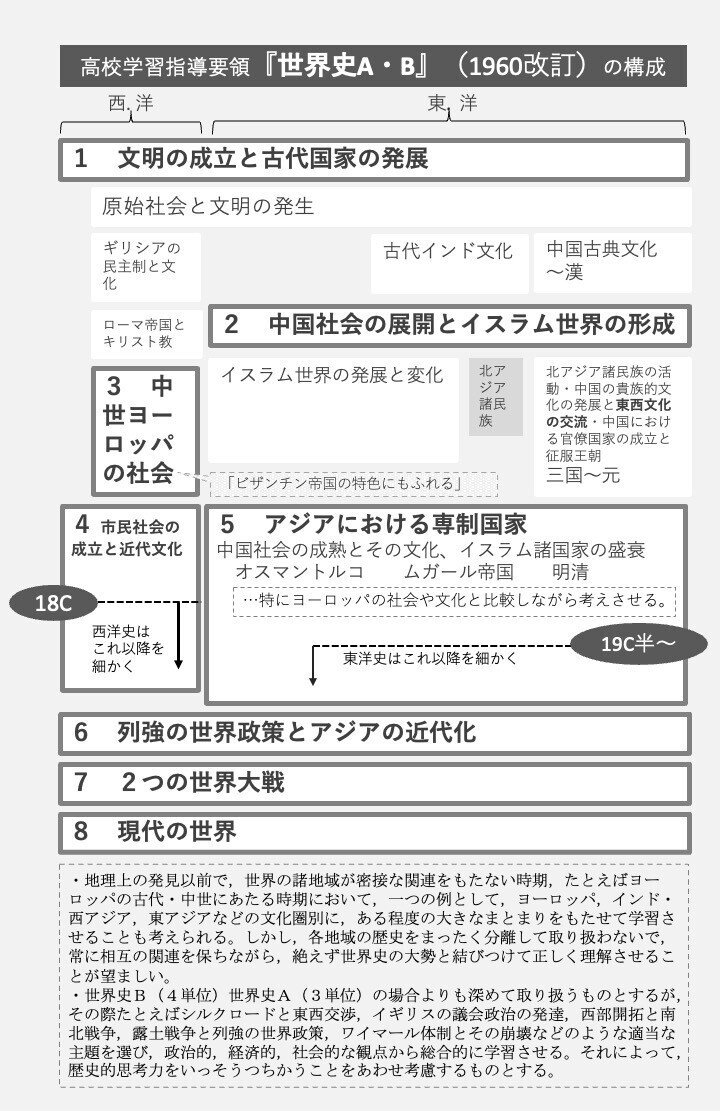

さて、1960年代改訂版の学習指導要領の構成は以下の通りなのですが、奇妙なことに、世界史A・Bともに構成はまったく同じです。

科目の構成がまったく同じであるにもかかわらず、なぜわざわざ世界史をA科目(4単位=週あたりのコマ数が4回ということ)とB科目(3単位)の2つに分ける必要があったのでしょうか。

その背景には、高度経済成長に向かう日本社会の変化がありました。

(続く)

(注)このシリーズは、ひとまず戦後の動きを扱うものですが、戦後の動きと関連するいくつかの動き(京都学派の世界史構想や宮崎市定のアジア史構想)について、適宜ふれてきました。さらに踏み込んで世界史がヨーロッパにおいてどのように発達していったのかお知りになりたければ、岡崎勝世『世界史とヨーロッパ』、南塚信吾の労作『「世界史」の誕生』を、日本における明治期以来の世界史については岡崎勝世の一連の論文「日本における世界史教育の歴史」や、鈴木正弘論文「明治後期の「世界史」について」(社会科教育研究)、茨木智志論文「歴史的展開から見た日本の世界史教育の特徴」(歴史教育研究)などが良き手引きとなります。

「ニッポンの世界史」のあり方が、が戦前と戦後のあいだで、いかに連続あるいは断絶しているのか、いずれひとまとめに考えてみたいとも思っています。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊