私を映画に連れてって 70年代からソ連末期まで

今回は70年代以降のポスターの筈だったが、前回、60年代の児童向け映画のポスターを4点+1を忘れていたので、まずはそこから。

「モロスコ」(「Морозко」 1965年)。民話をもとにした児童向け映画。ワシーリー・オストロフスキー作のポスター。

「雪の女王」(「Снежная королева」 1966年)。レフ・アタマーノフによる傑作アニメーションが有名だが、映画化もされている。本作は実写映像にアニメーションを重ね合わせるなど技巧を凝らしている。

「火と水と…銅の筒と」(「Огонь, вода и… медные трубы」 1967年)。こちらも児童向けファンタジー映画。オストロフスキーによるポスター。

「古い古いおはなし」(「Старая, старая сказка」 1968年)。児童向け映画。よく見るとなかなか複雑な構図である。

それと、前回もご紹介した「もう一度、愛について」(1968年)のポスターがもう1点あったので。

以上。以下、70年代以降の映画ポスターを紹介していく。

「雪解け」をもたらしたフルシチョフ政権も、その末期には統制回帰の動きを見せ、フルシチョフ失脚後のブレジネフ期にも統制は引き継がれた。イデオロギー的タブーを回避しつつテーマ性ある映画を製作する必要もあり、そのような中で抒情的作品も多くなった。

ポスターのデザインはますます多様になっていく。シュールな構成や寓意的なモチーフを有効活用する作品が増え、また写真を合成したり、宣伝用のスチール写真も用いられるようになった。

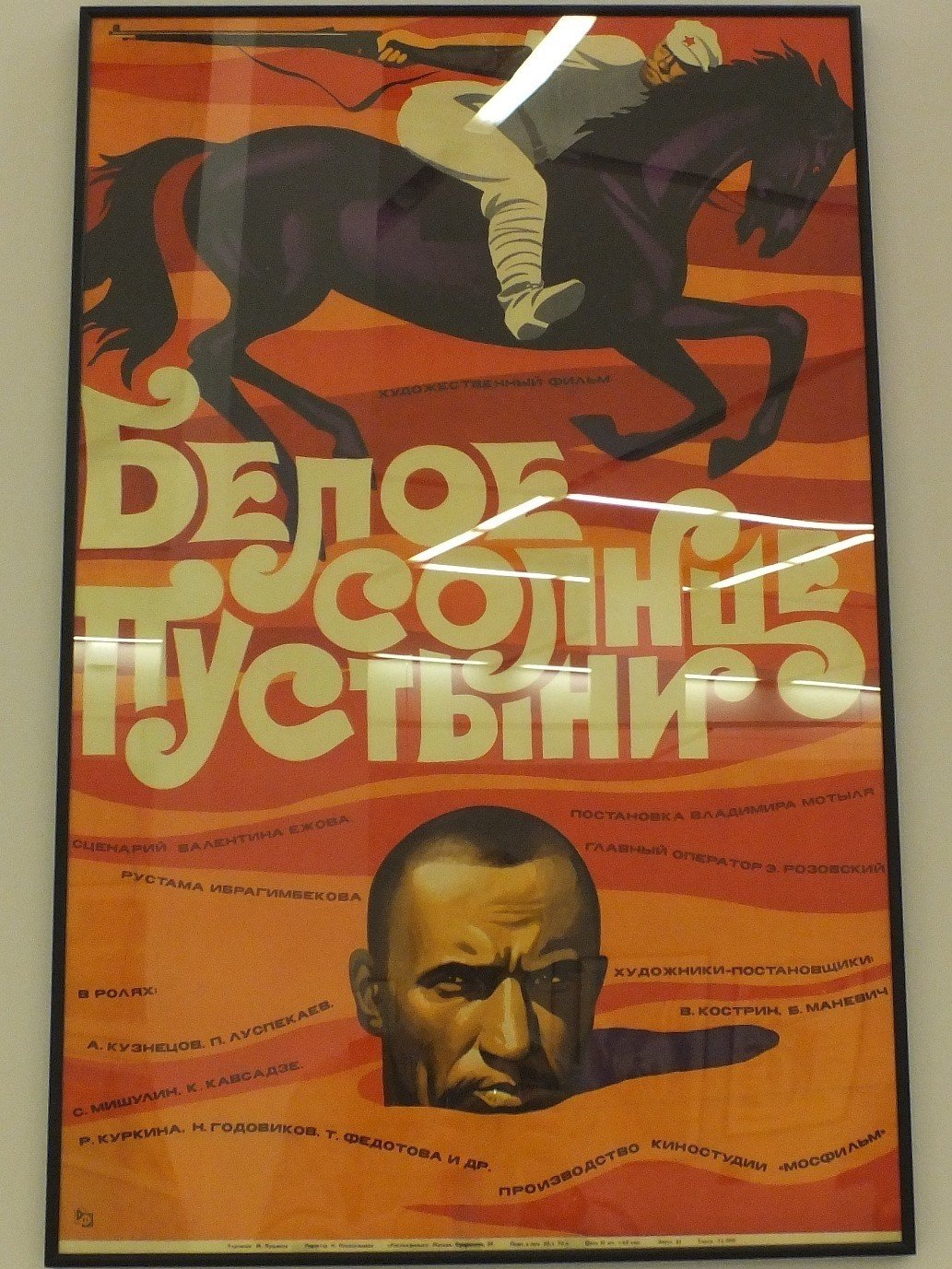

「砂漠の白い太陽」(「Белое солнце пустыни」 1970年)。ソ連版西部劇とでもいうべき本作は空前の大ヒットを収めた。劇中の台詞の多くが日常会話に根付いたのは、ソ連映画の成功の証。劇中歌の作詞は、かのブラート・オクジャワである。

こちらも「砂漠の白い太陽」のポスター。ディグダではない。陽気な印象の前者よりも、過酷な舞台と数奇な運命を想起させるこちらの方が有名だろう。日本でもソフト化されている。

「黄色いトランクの冒険」(「Приключения жёлтого чемоданчика」 1970年)。ミュージカルコメディ。カバンのステッカーにスタッフの名があってお洒落。メインキャストは左上に目立たなく書かれている。現在から見ると、扱いが逆なのではないかと思えるのが興味深い。

「子供時代最後の夜」(「Последняя ночь детства」 1968年)。アゼルバイジャンフィルムの作品。ワシーリー・オストロフスキーの作品。シンプルな造形と色の対比が印象深い。

チェーホフ原作の「ワーニャ伯父さん」(「Дядя Ваня」 1970年)。ホフロマ調の背景を重視して、メインキャストの表示は控えめ。デザイン重視なのである。

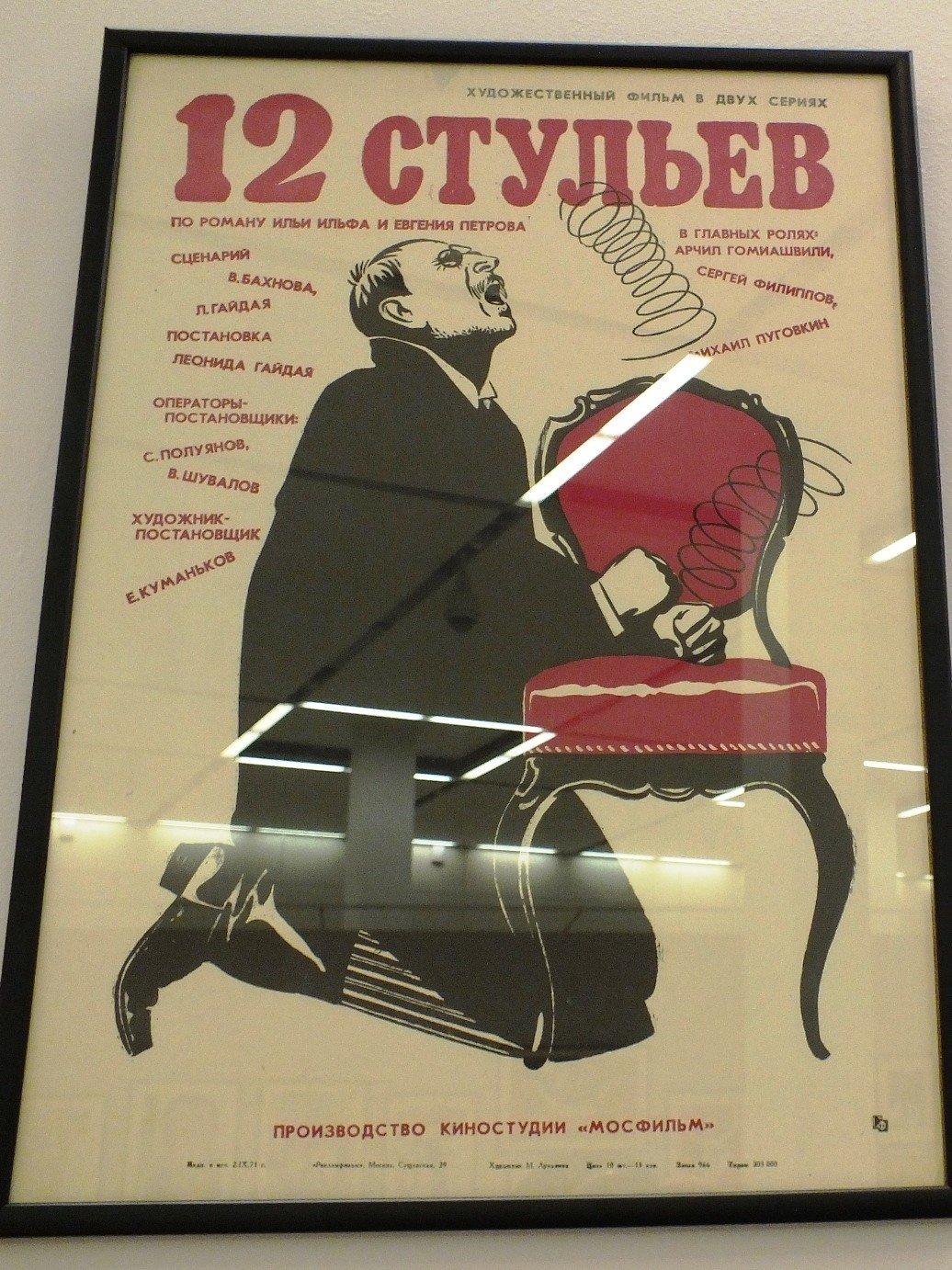

「12の椅子」(「12 стульев」 1971年)。原作はイリフ=ペトロフ、監督はレオニード・ガイダイ。図像とシンプルな色使いが軽妙ながら格調高くまとまっているのが素敵。

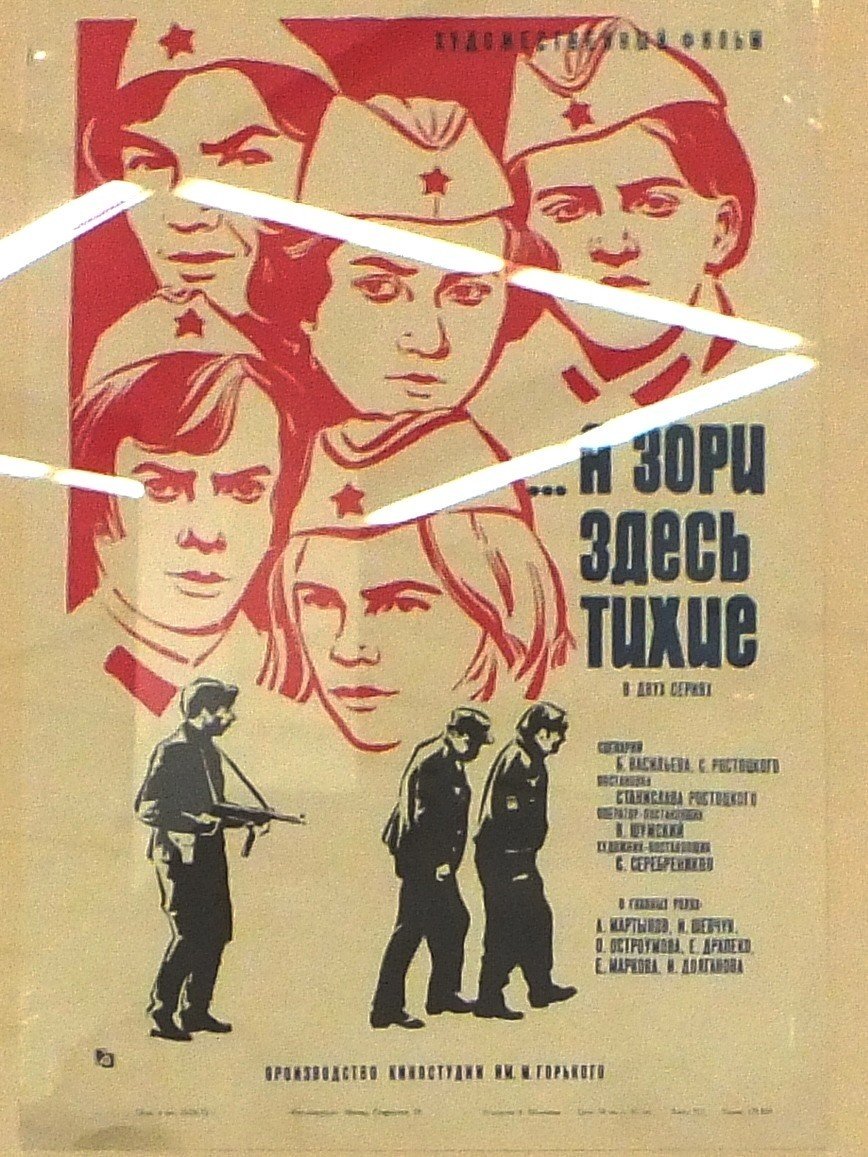

「この静かな夜明け」(「А зори здесь тихие」 1972年)。女性兵士たちとその指揮官の男の戦場。大祖国戦争映画の中でも屈指の名作とされる1つ。運命を暗示するかのようなポスター。

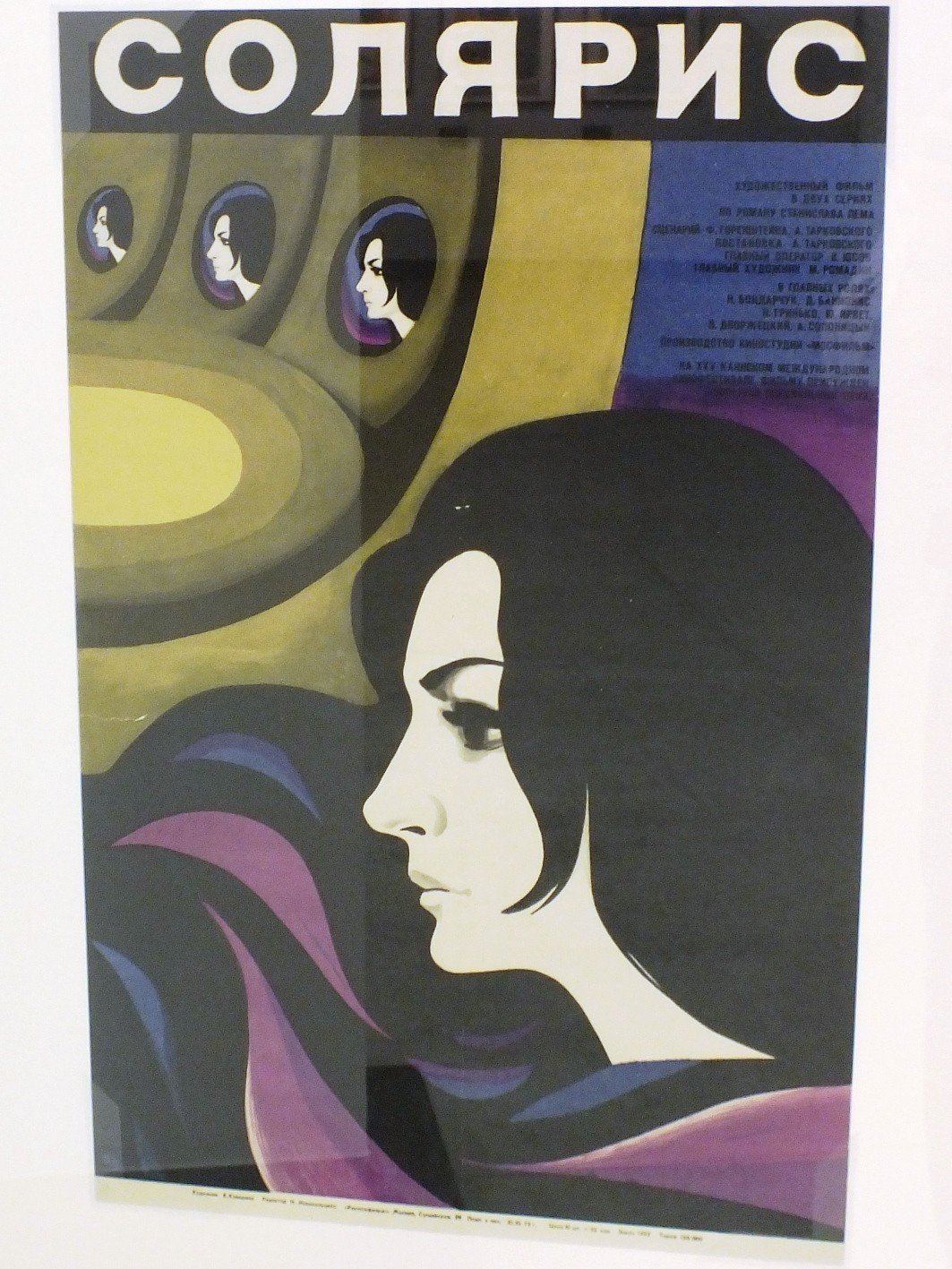

「惑星ソラリス」(「Солярис」 1972年)。言わずと知れた巨匠タルコフスキーの大作。ポスターもSFチックで印象的だが、フォントが児童向け作品で多用されるものに酷似しているのが気になる。

こちらも「惑星ソラリス」のポスター。全く違う趣向。

「鋼鉄はいかに鍛えられたか」(「Как закалялась сталь」 1973年)。本、カーネーション、銃剣。なんとなく「いかにも」という感じの力強さ。

「愛の寓話」(Притча о любви 1975年)。カザフフィルムの作品。上昇する機体が画面を左右に分ける。機体はYak-28ないし27(ミリオタ脳)。

「苦い果実」(「Горькая ягода」 1975年)。ウズベクフィルム。シルエットを使った表現が美しい。

「静かなドン」(「Тихий Дон」 1958年)。このポスターは、1975年にショーロホフ生誕70年を記念して上映された時のもの。

「愛の権利」(「Право на любовь」 1977年)。内戦と分断という映画のテーマを暗示したデザイン。

ゴルバチョフの提唱したペレストロイカが、どの程度の社会的自由の達成を企図していたかは不明であるが、しかし自由を獲得せんとする欲求は、社会の様々な分野に雪崩現象的な変革を引き起こしていった。映画界も例外ではない。1986年5月に開かれた第5回ソ連映画人同盟大会は大荒れとなり、映画界の旧指導層は猛烈な批判を浴び、改革派が映画人同盟の主要ポストに選出された。こうして、それまでイデオロギー的理由によりお蔵入りしていた作品が次々と公開され、映画界にセンセーションを巻き起こしていったのである。

「懺悔」(「Покаяние」1984年)。グルジアフィルム。86~87年にかけて公開され、ペレストロイカを象徴する作品となった。作中の材木置場のシーンが与えた衝撃は計り知れない。これほど時代の潮流とリンクした映画も珍しいのではないか。

グレブ・パンフィーロフ監督の「テーマ」(「Тема」 1979年)。邦題は「テーマ -田舎の出会い-」とも。公開が許されず1986年までお蔵入りした。ポスターも86年のもの。87年金熊賞受賞作品。心理的な迫力のあるデザイン。

タルコフスキーの遺作となった「サクリファイス」(「Жертвоприношение」 1986年)のポスター。コメントに窮するほどカッコいい。ただただカッコいい。作者はイーゴリ・マイストロフスキーИгорь Майстровский。

「53年の寒い夏」(「Холодное лето пятьдесят третьего...」 1987年)。クライムサスペンス。これもマイストロフスキーのデザイン。キャスト&スタッフは額縁部分に。シュールで不穏で、また同時に美しい。

「コミッサール」(「Комиссар」 1967年)。長く封印され1987年にようやく公開された作品。ポスターは1988年のもの。そしてこれもイーゴリ・マイストロフスキーのデザイン。明るい色彩と暗い人物の対比が効果的。

「フルートの忘れられたメロディ」(「Забытая мелодия для флейты」 1987年)。カリカチュア的なタッチが楽しい。

「愛したが結婚しなかったアーシャ・クリャーチナの話」(「История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж」 1967年)。邦題「愛していたが結婚しなかったアーシャ」。本作も製作当時は上映できず、1987年にようやく公開された。ポスターは1988年のもの。

「小さなヴェーラ」(「Маленькая Вера」 1988年)。88年の大ヒット作品。ソ連映画では初めての、かなり露骨なセックスシーンが大きな話題を呼んだ。ポスターには、明らかにエロを匂わす要素は無い。(会場の柱やら照明やらガッツリ映り込んでいて申し訳ない)

「竜を殺す」(「Убить дракона」 1988年)。ヴィレン・カラカーシェフ Вилен Каракашевによるポスター。カラカーシェフは、往年の空想科学小説の表紙を思わせるビビッドな作風が特徴。

「針」(「Игла」 1988年 邦題は「僕の無事を祈ってくれ」)。カザフフィルム。ソ連のロックスター、ヴィクトル・ツォイを主役に据え、サントラもツォイがボーカルをつとめる「キノー」が手がけた。カラカーシェフによるポスター。

禁止区域(「Запретная зона」 1988年)。この奇妙な廃墟感がたまらない。モロに映り込む筆者がクッソ邪魔。

以上、映画ポスター展で撮影した、ソ連の映画ポスターを紹介してきた。映画ポスターのデザインについてはネット上でも喧々諤々議論があるようで、どうやら、デザイン性と、顧客層へのアピールのバランスが難しいらしい。こうして見ると、ソ連の映画ポスターはほぼ完全にデザイン重視なのが分かる。集客のツールとしては難があるのかもしれないが、やはりデザイン第一のポスターは、見ていて楽しいものだ。

過去の映画関連記事はこちら:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?