対話の時間、一人ひとりの想い|「時の海 - 東北」プロジェクト2023年活動レポート

「それは変化し続ける」「それはあらゆるものと関係を結ぶ」「それは永遠に続く」というコンセプトに基づき、デジタルカウンターを使った作品で知られる現代美術家・宮島達男が、東日本大震災の犠牲者の鎮魂と震災の記憶の継承を願い、東北に生きる人々、そして東北に想いを寄せる人々と共につくりあげる「時の海 - 東北」プロジェクト。

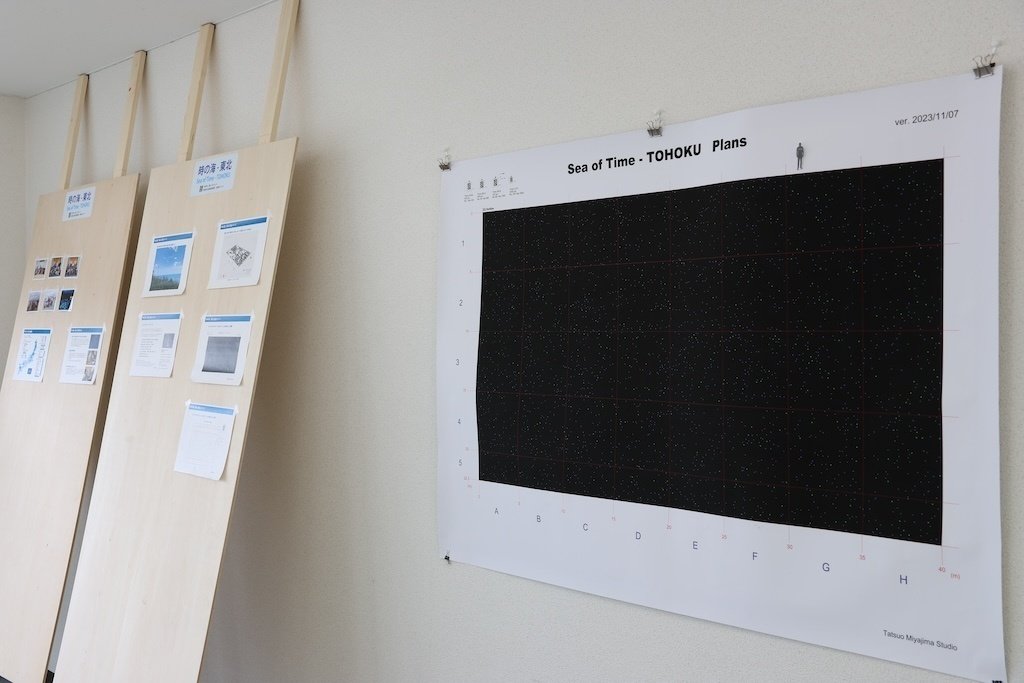

「9〜1」とカウントする3,000個のLEDガジェットが巨大なプールに設置される想定の作品は、3,000人の人々が関わり、LEDの数字のカウントするスピードを参加者それぞれが希望する時間に設定できるというもので、各地でワークショップを重ねながら参加者と出会い、2027年の作品完成を目標に活動を展開しています。

昨年、2023年は「時の海 - 東北」を始動して以来、最多のワークショップ開催の1年となりました。再び東北沿岸部を中心に南は福岡県、北は青森県と各地のみなさまのお力添えをいただき、2023年12月末には参加者総数2,517人を迎えることができました。

これもひとえに、各地の参加者のみなさま、多大なご協力をいただきました関係者のみなさまのおかげです。改めて、心より御礼申し上げます。

<2023年タイム設定ワークショップ開催地>

1月 福島県南相馬市 よつば保育園

3月 東京都 有楽町アートアーバニズム(YAU)

5月 東京都 女子美術大学附属高等学校

5月 群馬県 群馬県立女子大学

6月 福島県南相馬市 小高浮舟ふれあい広場

7月 福島県富岡町 文化交流センター 学びの森

7月 岩手県釜石市 釜石市民ホールTETTO

7月 青森県八戸市 八戸市美術館

9月 福岡県柳川市 柳川市立蒲池小学校

9月 福岡県柳川市 柳川市民文化会館 水都やながわ

9月 宮城県南三陸町 南三陸311メモリアル

9月 福島県浪江町 請戸漁港

10月 福島県双葉町 東日本大震災・原子力災害伝承館

11月 東京都 Akio Nagasawa Gallery Ginza

昨年の3月11日には、初めて東京でのワークショップを実現することができました。そちらは以下にレポートがまとまっていますので、ぜひご高覧ください。

さらに、昨年は、ワークショップの方法も新たに更新される機会に恵まれました。

そこで本記事では、2023年の「時の海 - 東北」プロジェクトの活動の様子を、新たに取り組んだ「参加者対話型」のワークショップ、そして各地の参加者の想いを中心にお届けします。

執筆・編集:嘉原妙|「時の海 - 東北」プロジェクトディレクター

写真クレジットの記載がないものは、全て「時の海 - 東北」プロジェクト実行委員会事務局

参加者同士で対話する時間を持つこと

「想いをもって集まってくださったみなさんと、改めてこの機会にわたしたちも話をしてみたいし、話を聞いてみたい。ワークショップのなかで参加者同士で対話する時間を持つことはできませんか?」

福島県富岡町でのワークショップの準備の打ち合わせをしていたときのこと、共催パートナーの「時の海 - 東北」サポートコミュニティ in 富岡町のメンバーの方からいただいたご提案でした。

これまでのワークショップでは、参加者一人ひとりと宮島が対話し、お話を傾聴して想いを受け取るという方法をとり、そして許諾をいただいた方のみ設定した秒数とその想いを代読する形で他の参加者と共有してきました。

確かに、参加者がお互いに語り、傾聴し合い、想いを共有するという時間は、「時の海 - 東北」が大切にしている、一人ひとりの想いや、他者への想像力を耕していける時間になっていくのではないか。そんな期待を胸に、「時の海 - 東北」プロジェクトとしても初めての、「参加者対話型」のタイム設定ワークショップに取り組みました。

(富岡町ワークショップ写真は、撮影:岩波友紀)

富岡町のワークショップでは、4〜5人で1グループをつくり、そこにモデレーター役の運営スタッフが1名入りました。そしてまず最初に、デモンストレーション作品をじっくり鑑賞することから始め、まずは参加者の感性で作品と出会ってもらうこと、そこからさまざまな想像を自由に巡らせてもらう時間を持ちました。暗がりに瞬く青い数字の光を前に、こどもも大人も自然と静かに集中して見入っている姿が印象的でした。

その後、各グループに戻り作品の印象などを自由に語らいます。そして、次に宮島から「時の海 - 東北」プロジェクトの経緯やアーティストの想いについて説明を行いました。

そして、いよいよタイム設定ワークショップの時間です。

まずは一人ひとり、自分の好きな場所でワークシートに決めた秒数と想いを書いていきます。

そろそろ書き終えた頃、再びグループに戻って、それぞれが決めた秒数とどのような想いを込めたのかを対話を重ねました。もちろん、ワークショップに参加するなかで、自分の想いの共有は控えたいという方はその想いを尊重しています。

わぁっと楽しげな声が上がるグループもあれば、じっと参加者の想いに耳を傾けているグループも。宮島はそれぞれの対話の輪に加わりながら、それぞれの想いに触れる時間を過ごしました。

ワークショップの最後には、各グループを代表して、お一人にご自身の決めた秒数、想いについて共有いただく時間も持ちました。

たまたま偶然、この日、この場所に居合わせた参加者同士。思いがけず受け取った誰かの大切な想いや今回過ごした対話の時間は、きっと完成した作品を前にしたときに思い起こされるのではないだろうか。そう感じられるくらい、あたたかく密度のある対話の時間が流れていました。

富岡町でのワークショップを経て、対話型のワークショップの手応えを感じたわたしたちは、実施規模や運営体制などの調整を図りながら、これまでのように「宮島との対話と参加者の想いを代読・共有する方法」と「参加者対話型」の二つの方法を用いてワークショップを展開。その後、八戸市、南三陸町、双葉町でのワークショップでも、現地の運営サポートのみなさまのご協力のもと、参加者対話型の方法でワークショップを開催しました。

さまざまな世代の人々が、久しぶりに会った友人と、または初めましての人と一緒に、秒数に込めた自分の想いを語る。そしてその話に耳を傾ける。その姿は、改めて一人ひとりが育み、背負い、慈しんできた物語があることを実感する光景でした。

数字に込めた想いとは

ここでは、2023年に開催した各地のワークショップのなかから、参加者の想いをいくつかご紹介します。

※ 原文が長文の場合など、一部を抜粋・編集して掲載する場合があります。

※ 原文の表現を尊重していますが、誤字などの場合は修正しています。

0.7秒

震災を経験した時、地球の呼吸のような鼓動なのだということを思い、人は無力だなと実感しました。その時、何が自分にできるだろうと悩いつつも、そばをはなれなくなった娘の命と心を守ることを第一に行動したことを思い出します。自分の命の小ささやはかなさを地球の鼓動に沿わせてみようと思い、今朝の心拍数に設定しました。

(1963年生まれ、女性)

0.5秒

地震があった日の夜に食べれたおにぎりの数。2人で1つのおにぎり(0.5コ)を食べた。今は食べるものに困ることはないけれど、食べることができる感謝やありがたさを忘れることのないようにと思い、設定しました。

当時は高校生で部活中。学校に泊まりました。

多くの生徒がいたため、おにぎりは半分しか食べれなかった。

(1994年生まれ、男性)

101.4秒

私が選んだ数字はWSを体験した日付です。 今日、自分が感じた事は今日しか感じる事が出来ない気持ちである様に思いましたのでこの数字を選びました。東北に生まれ育った自分がこの先も東北で過ごして行きたいと思える地域であり続けて欲しいと願っています。

(1974年生まれ、男性)

81秒

家族全員の誕生日(何月かと何日か)を足した数。

私にとって家族はなにより大事なので自分ひとりではなく

家族の誕生日も足してみました。「私は常に家族と共に居る」「家族あってこその私だ」という想いとともに。

(2001年生まれ、女性)

11秒

震災当11才だったため。11才の頃の記憶はあまり残っていないが、地震の瞬間や、その後テレビで見た映像とその衝撃は今でも鮮明に覚えています。

そのときの記憶を大切にしながら東北の復興に取り組んでいきたいです。

(1999年生まれ、男性)

58秒

震災をきっかけに東京から釜石に戻り、第2の人生が始まった日 2012年5月8日=58

実家も無くなり、仕事も探さなければならない。不安ばかりでした。田舎がいやで都会に暮らしていた私が見た、こわれていく釜石の光景は、胸がはりさけそうでた。「戻ってくるよ」と言った時にすごくうれしそうに笑った母の姿に決断しました。

(1958年生まれ、女性)

119.8秒

本当は120秒にしようかと思いました。震災からの時の流れは廃炉も「復興」も私の人生や知っていられる時間を超えてすごく長い時間だと思うからです。でも、少しでも前に進めたらという想いをこめて、0.2秒早く。

(1985年生まれ、女性)

29.7秒

亡き母とともに過ごした時間(自分がうまれてから、母が亡くなるまで)

自分の息子との時間、1秒1秒大切にという意味も込めて。

(1993年生まれ、男性)

11秒

数字はシンプルですが2011年3月11日、そして誕生日の2月11日、その時の年齢の31歳、で共通しているので。その時の自分を思い出せるようにしました。この日が私の人生の新しいはじまりなので、思い出し新たにも歩み出せる気持ちになれたら。

(1980年生まれ、女性)

「時の海 - 東北」のタイム設定は、各地でのワークショップだけでなく、Webからも参加できる仕組みがありましたが、おかげさまで参加者総数が目標の3,000人に近づいてきたことから、昨年12月25日をもってWebから参加を終了しました。

「時の海 - 東北」プロジェクトに賛同しWebから参加してくださった方の想いも、いくつかご紹介します。

20.5秒

生を受けた時から震災の当日まで住んでいた住所の番地で忘れることのない思い入れのある205です

(1952年生まれ、男性)

10.4秒

私が見ることのできない100年後の景色。富岡町の100年後の景色を見たい。見られなくとも、その始まりを作りたい、ともに。

(1961年生まれ、男性)

49.1秒

亡き父(昭4年1月生)が生まれ育ち、亡き母(昭和9年1月生)が学童疎開した、東北への想いは私の心にずっと生き続けています。

(1957年生まれ、男性)

6秒

当時の震災の震度、揺れの時間。

あの時小学生で、事の大きさに気づいてなかった。今、大人になって社会からも、自分の中でも風化しつつあるのが悲しい。被災者なんて言葉で片付けて欲しくはないが、被災してしまった方々は本当に辛い思いをしたと思う。そして、当時の私たちを支援してくれた方々や今も戦ってくれてる人や、復興を目指す人達。そんな人たちに感謝の気持ちを持ち、今後は自分も福島に何かを還元できるような、またあの出来事を忘れないように日々を過ごしていきます。がんばっぺ福島

(2000年生まれ、男性)

16.2秒

大事な家族の思い出のある住所の一部です。

東北は震災で傷付きましたが、大好きな故郷でずっと離れず暮らして行きたいと思ってます。

(1967年生まれ、女性)

2024年の活動に向けて

2024年に入り、新たに二つの展開がありました。

【1】 公式ウェブサイトのリニューアル

まず一つは、東日本大震災から13年目を迎えた今年の3月11日に、「時の海 - 東北」プロジェクトのウェブサイトをリニューアルしました。

今回のリニューアルでは、これまで8年間にわたり取り組んできたワークショップや展示などの活動実績や、これからの活動の方針について「Vision:「時の海 - 東北」が目指すもの」を新たに追加しました。

また、これまでに「タイム設定」に寄せられた「参加者の想い」に触れていただけるよう新たにページを作成。「時の海 - 東北」が大切にしている、参加者一人ひとりの想いは、今後、不定期にはなりますが更新・公開していく予定です。

さらに、「応援する」ページでは、「時の海 - 東北」の活動に賛同し、資金支援をしてくださる「サポート・アーティスト」の参加方法をよりわかりやすく整理しました。

【2】 「時の海 - 東北」プロジェクトのオフィスを開室

今年4月には、福島県富岡町に有限会社宮島達男事務所の富岡町オフィスを開室しました。

「時の海 - 東北」プロジェクトの新たな活動拠点として、この場所を活用したワークショップの実施や新たな企画も行っていきたいと考えています。

そして、この場所を足場に、東北地域をはじめ、全国各地のみなさまへ「時の海 - 東北」プロジェクトの活動状況などを情報発信してまいります。

2024年も早5ヶ月が経ちました。タイム設定の残りの参加枠は、作品を購入設置する場所のコミュニティの方々を中心に参加いただく枠として、東北沿岸部を中心に今年もワークショップを計画中です。

ワークショップの開催情報をはじめ、プロジェクトの進捗状況などは、SNSやニュースレターなどで随時発信しています。

ぜひ、SNSのフォローもお願いいたします。

◼️instagram https://www.instagram.com/seaoftime_tohoku/

◼️facebook https://www.facebook.com/seaoftimetohoku/

「時の海 - 東北」の作品完成に向けて、2024年も一歩一歩、着実に歩みを進めてまいります。

どうぞ引き続き、「時の海 - 東北」プロジェクトにお心をお寄せいただけると嬉しいです。

◼️お問い合わせ

「時の海 – 東北」プロジェクト実行委員会 (有限会社宮島達男 内)

メールアドレス:contact@seaoftime.org

《関連記事》

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?