ACT.17『立ち木Bと北陸トラム見聞』

流れ着いた先

大垣市を出た自分は、そのままJR東海道線に乗車して米原を経由し長浜に流れ着いた。この周辺に宿を取って1泊の予定…だったが当日の天気は本当にどうしようもないくらいの大荒れで、雨が降り頻る中宿を探す事になった。

そして、宿を探すにも長浜近辺の城下町風に同化した建造物に紛れて宿が見つからず右往左往。そして結局発見できても、宿のキーは無人キーロックになっており、この無人キーロックを解除して投宿するのが本当に精一杯だった。衣類などを背負っていた巨大な鞄が解放された瞬間はコレほどまでにない満足感を感じられた。精一杯の充実があったように思う。

結局投宿はできても

「あれ、カギ開かないですか…?」

と内部の鍵を開く為に四苦八苦。セキリュティを保護する為、そして厳しくなってしまったこの世を生き抜いていく為の手段である事は承知の上であるが、どうにも解除の手前で梃子摺っているようでは自分も旅人には未熟児でしかないような気がした。

そしてその後は養老鉄道のイベントで拵えた土産の「麩菓子」を酒のアテのようにして水をロビーで吸い続けた。

この時点で明日、計画をどうしようか…なども過り始め、少々憂うような気持ちで長屋風のゲストハウスに佇んでゆっくりしていた。が、そうにもいかなくなった。

敢えて先回りをしてみたら

ゲストハウスでの宿泊では、自分の中で宿泊した土地や滞在の思い出を収集して帰る場所…だと思っている。が、それをまさか自分の1番身近な都道府県で感じる事になろうとは思いもしなかった。

「折角だったら割り勘するか、オッサンが出すから歌いに行かないか?お金はかかるけどね?都会のカラオケじゃあないからね?」

「は、は、はい…(震撼)」

こんな会話が世間話序でに雨降る長浜の長屋風ゲストハウスでやり取りされ、結果ご覧の状態。

「いや〜、随分若い子連れてきたねぇ」

「さっき泊まってた場所で会った」

「年幾つなん?」

「に、23、d、です・・・」

写真は緊張が緩和され

「撮影大丈夫ですか?」

のやりとりを挟めたのでその間に撮影した記録だが、本当に自分が入って相応しい空間か疑わしかった。

入店したのは長浜駅前スナック「あかり」という店。

入店すると妖艶な中にも親しげな空気を醸し出した貫禄ある女性が出迎え、時に飲み物を提供し時にデュエットに参加するというスタイルだった。

「じゃあ、私いつものソーダ割りで、君どうする?(ニヤリ)」

「えぇと、コーラで」

「スナック来たんだから飲もうよぉ」

飲めない体質は非常に不利だというか、仇になってしまった。

結果的に自分に昭和の歌の知識があった事がこの店での立ち回りを良くするのに幸いした。「長渕剛」、「吉田拓郎」、「中島みゆき」などを自分で投入し

「父親の影響」

で乗り切った後にデュエットを(2番だけ)参加し、成長した店の感覚を体感した。

店の中には今日の阪神戦の結果なのだろうか、

「張り切って参りましょうタイガース!!!」

と酔った勢いで叫びつ六甲おろしを歌っている客もいた。幸いにも画面に若かりし能見コーチの映像が入っていたので嬉しかったが…

自分にとって「スナック」というツールは「人に出会う」や「歌を歌う場所」でもあると同時に、店内にいた女性の方との話が弾んだので自分の中では「寂しさや繊細な気持ちを修復しに向かう場所」という感覚も多少残った。

今はまだ、「歌でストレスを」「声で発散するなら」違う場に向かっているかもしれないが、自分が成長した時にはこんな場所を記憶していても人生損はしないのかなと教えてもらえたような感覚がした。

最後に中島みゆきの「空と君との間には」を歌った後に会計となったが、会計金額は9,500円とトンデモ金額。

これは中年の遊びだなと思いつつも、果たして自分がこんな幅の効いた豪遊をできる余裕があるのだろうかという気持ちが過ぎってきた。

ここから先は居酒屋へ。

「…帰るんですか?」

とスナックママと自分が問いかけた。

しかしどうやら

「おでん食べに行こう」

と別の店へのはしごへ向かい、

「介抱さんがいるから今日は大丈夫なんだ」

と自信満々に店内でも自分を自慢してオッサンは笑っていた。

しかし、オッサンは先客と話が弾んでいるおでん屋とのやり取りに酒が進まなかったようで、スグに退店してしまった。

自分にとっては何か支えが取れたような感じだったが、オッサンにとっては何かいつもの繊細な心の埋め合わせ時間だったのだろう。

「長浜に来ればいつもあの店に行ってるんだ」

とも話しており、どうやら地方スナックが好きなようだった。

博多から大阪に単身赴任上京を現在はしており、そろそろ博多に帰る時が近いとも話していたような。オッサンにとっては何か人生の節目のような時間だったのだろうか。今となっては思ってしまうものがある。

そしてこの時点での記憶は写真が全くない。バッテリーも持続していなかったし、記録の余裕もなかった。

と言う訳で養老鉄道麩菓子の写真を代理に。皆さん、養老鉄道の駅で買えますので乗車したら食べてね!

結局自分も2軒目の店では先客の人々とコーラを交わして

「20代が終わるまでにぇ、俺は競馬と競艇と風俗に行きたいんですよぉお!!」

など良く構想が分からぬ話に興じており、自分なりにも楽しんでいたのだろう。

なお、この返答は

「そんなん明日からでも実践可能やで?競馬も明日行けるし、競艇かて大津行ったらやっとるがな、風俗も俺らがえぇ姉ちゃん紹介したるさかいに…」

と饒舌な時間を楽しんだ。

翌朝、自分はコレらの時間に誘ってくれたオッサンの寝姿を見送って再び歩み出した。目的地は…

北陸、玄関口

長浜から焦り気味で直通電車に乗車し、到着した駅はここ。敦賀だ。

かつては列車もこの敦賀で金沢方面と分離されていた印象が非常に濃いが、新快速の乗り入れ後は都心への玄関口としての機能が強くなった。現在は「京阪神」の都市と立派に肩を並べしJR西日本近郊輸送の玄関口である。

そして、付近では北陸新幹線の建設も進行していた。付近にある北陸新幹線の機能が完成し稼働すると、この要塞が東京や関東圏からの人々を出迎える大事な拠点になる。また、現在このホームから眺める景色も第3セクター転換線として次の役目を託される事になってしまうのだ。

北陸の玄関、長浜方面では「しらさぎ」等の優等特急文化の廃止を危惧する声を聞いた。きっとその可能性は高く、東京からの米原ルートが不要になってしまう事も充分に考えられる。

3セク化は地域サイドに大いに役を果たすが、広範囲に影響を考えてみるとそれほど大きなものでもないような気がする。

現時点では消極的な滋賀〜福井の人々だが、転換線の営業後はどうなってしまうのだろうか。

敦賀駅を発車する新快速。敦賀にとって最も大きな事、そして福井県にとって最も大きなアドバンテージを誇れる事はこの

「新快速が乗り入れる都道府県になった」

事ではないだろうか。

現在でも新快速が敦賀乗り入れを開始した際の衝撃というのは個人的ながらも記憶しており、その際は「敦賀」という特急列車並みの距離を走る快速格の列車に羨望の感覚すら覚えたものである。

しかし方や播州赤穂については「なんだこの地名?」という薄い感覚でしかなく、こちらについては消極的だったのも印象に残る話だ。

写真に残した新快速は大阪行きの新快速だが、中には日本最長距離にまであと1歩という距離に迫る「敦賀始発播州赤穂行き」の新快速も設定がなされている。

223系自体がJR西日本の働き者…という格に迫る状況ではあるが、ここまで来るともう言葉の表現を失ってしまう。昼間に敦賀を発つと夕方に到着するようになっており、往年の長距離鈍行さながらの気分を味わう事が出来るようになっている。

姫路や神戸といった場所でも「敦賀」が出てくる事に違和感や衝撃が拭えないのは今もであるが、逆に敦賀や近江塩津まで行って「播州赤穂」の表示を見てしまうのも複雑な気持ちに駆られてしまう。本当にこんな使い方をしてヨレてしまわないだろうか。ただただ心配になる…が、現在の若者にも長距離列車の片鱗を味わえるのは嬉しい事だ。

現在、683系の背に映っているのが北陸新幹線の高架橋だ。

敦賀への訪問時には毎回その迫力に感動してしまうのだが、この高架橋が本当の意味を成してしまうと慣れ親しんだ純白の特急列車とも惜別か…という2つの気持ちになってしまう。

自分にとっては東京や長野遠征でしか見れなかったE7系新幹線が近くで見れるのは歓喜な話になるが、幼い頃からの慣れ親しんだ北陸特急がその使命を閉じる実感が今だに感じ難い。

サンダーバードが元気に湖西線へ向け、歩んで行った。

記録に励め、福井県

そのまま敦賀から北陸本線の電車に乗車して「武生」にやって来た。新幹線にもこの「武生」が継承されるかと思いきや新幹線は「たけふ新」で建設を進めていく方針らしい。近くを走る私鉄、福井鉄道の武生市内の拠点駅も「たけふ新」駅なので、結果的に考えればこの駅名で統一したい思惑があるのだろうか。

そして、転換期が近いという事で運賃表を記録しておいた。運賃表は我々が鉄道に乗車する際、最も身近に感じる路線図に近いツールではないかと思う。そして、税の値上がりや運輸改定などで刻一刻変化する社会の語り部のような存在でもあるのだと自分は感じている。

今回は会社の路線転換を見据えて記録を行ったが、他の駅でも記録しておけば…と後になって今更感じてしまった。

しかし、武生で「JRきっぷ」という単語が商売を続ける事が出来るのもあと何年だろうか。そんな事を考えてしまう。

では、武生市に到着した事なので目的の場所に向かっていこう。今回は「私鉄」に乗車するのが目的だ。

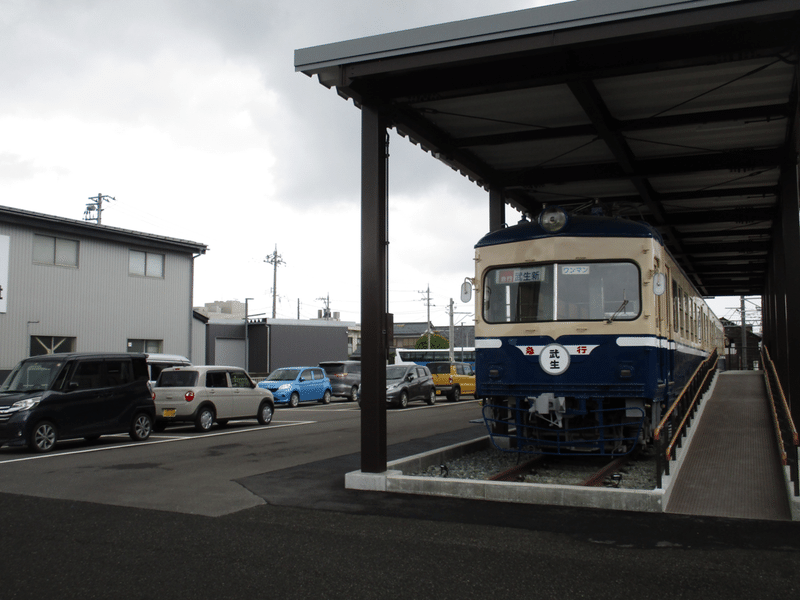

到着したのが、この「たけふ新」駅。福井鉄道の武生市側の拠点駅である。そして、有人の係員や機械類を多く扱っている駅であり福井鉄道の玄関的な存在の駅でもあるのだ。

写真はそんな福井鉄道・たけふ新駅の改札外から駅内を覗いた様子だ。車両が運良く全て名鉄車で統一されており、一瞬「美濃町線同窓会」のような空気にもなっている。

かつては名鉄の車両として1両の低床電車、800形も存在していたが全て豊橋に旅立ってしまった。

写真に映っているのは名鉄から譲渡の770・880形である。外見上は殆どの区分がない為(個人的な感想です)、ここでは一時的に括って扱ってしまう。

しかしこの名鉄市内・美濃町線の電車たちも今では継承後の生活の方が完全に住まいとして慣れている感覚すら感じてしまい、770・880形両形式については福井の電車といった感覚すらある。

一旦、一日乗車券などの購入を済ませてから電車に乗車する事にした。この先の北府(きたご)という駅まで乗車する事にした。福井鉄道の改札時間、発車5分前まで待機する。

名鉄カプセル

乗車したのは770形の776号車だった。

先ほど、外見上の区分はそこまで判読が付かない…ような内容の表記を残したが、実際には770形と880形には

・車体幅の差

・飾り帯の段違い

・側面窓が田の字窓ないし固定窓か

とかなりの差が存在していた。後に掲載していく沿線撮影写真や乗車写真でも次々その痕跡が判明していくが、同じような車両に見えてかなりの差があった事を記事のネタ収集過程で知れたのは助かった気持ちになったというか。

車両は美濃町線での活躍に尽力した(先ほども表記)の車両であり、日野橋や新岐阜の周辺をかつては走行していた車両である。名鉄での路面区間、600V区間廃止に伴って福井に再就職となり現在を迎えているが、先述のように最早福井生活に馴染んでいるようにも感じるから不思議だ。もう既に、先に逝去した仲間の分までは走り切った…はずかもしれない。

770形は連接車両の為、車体の連接部にこのような注意書きが存在している。

このような表記も既に年季が入っている。そして、「足をかけるな」という人やものを選ばない表記も時代の感触を唆られると言うのだろうか。非常にずっと眺めていたい気持ちになった。

乗車して名鉄時代を感じる(そもそも伝聞での世界でしかない)車内の撮影は勿論だが、個人的にはこの連接ヶ所の注意書きに目を奪われてしまう。それだけこの注意表記が素晴らしく感じてしまったのだ。

現在は現役のこの形式に対して失脚の話題を提示するのは申し訳ない…のだが、もし廃車になって部品販売などが実施されるのであればこの部品が真っ先に欲しい。そのくらい自分には魅力を感じる。

そして、770形の車内での特徴はこの車内だ。車内の貫通路がキノコ形になっているのは770形・880形共に共通なのだが、770形は凸の字を反対にしたような角張った格好をしている。880形は後に登場するが、Ωの字を描いた様な格好になっている。

車内に入ってみると双方の形式は案外差を見せてくるのだ。

たけふ新を発車する。昨年5月初旬頃までは「越前武生」だったこの駅も現在は「たけふ新」と名前を変え、少し未来的になった。路面電車のスタイルをした福井鉄道には少し近代的で似合う行き先かもしれない。しかし駅のノスタルジックさを思えば比例しすぎている様にも感じるのだが。

そんな感じで、乗客は自分と少しの地元客を載せた客層。自分はすぐ横の北府(きたご)で下車してしまう為、車内には均等なモーターだけが奏でる静寂の時間がすぐ来る事になる。

車内は写真のように静かな空気を載せ、ガタゴトと長旅へ歩み始めて行った。時にJRに近い駅を見せながらも、多種多様な車両と出逢いながらも。この電車は彩られた旅路に向かうのだろう。

北府(きたご)の駅はすぐだった。支度をして直ぐに下車をする。木造の駅舎が既に迎えてくれている。周辺の建物類は御世辞にも新しい空気…とは言えず、何かレトロというかのんびりした空間というのだろうか。造られた静寂のような空間が漂っていた。それもそのはず。ここは最近、ある電車が整備されて駅がリニューアルされたのだ。その電車に会いに行ってみよう。

駅を眺めて〜北府(きたご)〜

北府(きたご)の駅に到着した。この駅は立派な木造の駅舎を構えている。係員が常駐して切符やグッズの販売を行なっている風格すらあるが、この駅では全く行っていない。

券売機は設置されており、切符や1日乗車券などは一通り買う事が出来る様になっている。そして、自販機にはお菓子の購入機能まで取り付けられており一定の役割は果たしているように感じられた。

そして、肝心の木造駅舎の構内はというとこのようになっており博物館のような様相になっている。

博物館化されたこの展示の内容は当日、地元の子ども達が遊びに来ておりはしゃいでいる様子だったが、自分は列車と列車の間隔内で北府(以下読み仮名略)の駅にいる電車の観察へ訪れたのでこの辺りは全く考えていなかった。

加えて、この日は知人が福井県(市内)に訪問しているとの連絡も入った為余計に見学時間がなくスルーせざるを得なくなった。次回に回す事にしようか。

現在は能登・珠洲地区での規模の大きな震災発生で広範囲な北陸横断は難しくなったが、それでも機会を作って行かねばならぬ展示らしい空気は充分感じた。(この記事を書く直前に珠洲での地震が発生)

ちなみに、奥のパネル展示はというと自分でも車両紹介で大体察してしまう。(どうやら1/3が福井を去ってしまったそうな)

駅周辺の空気は穏やかに流れている。丁度、名鉄の車両がたけふ新に向かって走り去っていった。

駅の近くにある踏切には福井鉄道の最長老であるモハ200形を模ったようなオブジェも置かれており、座っての休憩や記念撮影にも使用が出来るようになっている。

北府は福井県にとっての新たな鉄道の駅になったようでもあった。この部分だけ切り取って見てしまうと、2両編成ベースの地方私鉄に感じてしまうが、実際はこの先に併用軌道やスイッチバック待避、そして急行運転などが待ち受けている破天荒な鉄道なのだ。後にその正体は力強く明かされていく事になる。

北府駅散歩

北府駅の周辺を散策していく事にしよう。しかし言っているほどの散策、言っているほどの範囲は歩いていないのだが。

写真に撮影した線路は実際に北府車庫・工場での敷地線として活用している線路のようだ。実際に夜間停泊や車両の留置場として現在もこの場所を活用しており、現在もこの先の乗車した駅である「たけふ新」駅のホームや引き上げ線が留置線の延長として福井鉄道の輸送を支えている。

しかしここまでの設備を展示に活用しているとは思いもしなかった。折角なら、電車の動く仕組みや電車の血管のような役割を果たしている架空線についての説明パネルがあっても良いのに…と思ってしまったが。それはご意見範囲になってしまうのだろうか。是非検討していただきたい。

そして、奥に停車している木造小屋のような車両は「デキ11形」といって福井鉄道の除雪用に活躍する電動貨車である。車両の前面には大きな雪かき(スノープロウ)が設置されており、巨大な雪かきで福井の鉄路を支える能力を持っている。車両の年齢はかなりの長老である事に間違いないが、低床車両の普及後もなお福井を支える強力な柱の事業用電車である。

また、撮影時間帯は白昼堂々の時間帯であった為車両は全て稼働状態だった。夜下がりになればこの線路も賑わうのだろうか。

そして、今回の北府駅で最もの目的だったのはこの電車である。

今まで休車状態だったのが静態保存に切り替えられ、展示に向けて整備整調されたモハ200形モハ203編成である。

車両は現在の福井鉄道(記事内では名鉄譲渡しか登場していないが)低床普及後の福井鉄道の現在の車両と比較するとかなりの変化があるように思う。

福井鉄道の成り立ちは明治期の軽便鉄道に端を発しているが、その後の鉄道業績悪化で徐々に縮小してゆく。最終的には現在の福武線のみが存続しこの路線形状となったが、それでも2000年代まで鉄道経営は安定していなかった。

そんな福井鉄道は、鉄道の中でも「鉄道法」と「軌道法」を分割して活用している。たけふ新〜赤十字前では「鉄道」の区分で運転。赤十字前〜田原町では「軌道」の区分での運転となった。この周辺は後ほど登場する。

そして、紹介が遅くなったがこの車両は福井鉄道の「鉄道」として支えられし時代を50年以上見続けてきた栄えある電車、モハ200形電車だ。

この電車は全体的に「鉄道」としてのアグレッシブな勢いが全面に出ているような感覚がある。何度も繰り返して記すが、低床全盛期の現在の福井鉄道ではこのような電車ですら「巨大」に感じてしまうだろう。下手に壮大な表現を用いれば、地を這う探査機のようだ。

この北府駅に展示されしモハ200形は接近しての撮影も可能になった為、この通り煽っての撮影も可能になっている。こうして眺めるのは自分自身非常に楽しい。

童心に帰ったような感覚…は勿論として、自分にとっては車両の新しい個性を引き出せるアングルのような気がするのだ。

そしてこのモハ200形だが、前照灯のヘッダーライトに大きな2枚窓ガラス。そして2つの標識灯…と武骨にも新鮮…ではないが現代にも通じる素晴らしいデザインが採用された。とある車両を参考にしてこの顔が設計されたのだ。

顔全体を引きで。むしろこちらを先に掲載すべきだった…カモは置いておいて。こうして眺めると、模倣した電車がなんとなく感じられる。

80系「湘南電車」だ。

路面走行などを意識してなのか車両には壮大なスカートの装着などがあるが、それを抜きにしても解放的な眺望と開けたデザインの80系湘南電車が手本になっているのは非常に素晴らしい。

この頃は地方私鉄だけではなく、大手私鉄も南海ズームカーや東急旧5000系・青ガエルを中心に大ヒットした顔面スタイルとなった。この顔はその特徴から「湘南顔」と呼ばれている。

福井鉄道にこの湘南顔が伝播したのは1960年代の話になるが、富山地方鉄道でも「日車ロマンスカー」で同様の「湘南顔」スタイルの車両を投入。また、北陸鉄道でも加南線に同様の「湘南顔」の「アルミロマンスカー」6010系・しらさぎ号を投入しており北陸地域もこの潮流を大胆に受けていた事がよく分かる。そういった意味でも、現代に於いて語り継ぐべし鉄道車両前面デザインなのだ。

車両内に立ち入るのは不可能であるが、車両の周辺にはタラップが張られており車両の観察が可能になっている。

その状況でモハ200形の車内を眺めてみたが、車内も非常に湘南電車の設計や当時斬新と語られたロマンスカーの意識を濃く感じる。

車両はその筈で、当時競合・並走路線だった国鉄の北陸本線にて活躍していた475系・455系などを多少意識したボックススタイルに設計されている。このような車内設備を持つ電車で先の武生方面から福井市内までは急行運転。そして福井市内に合流するとダイレクトに軌道に入線しての細かい乗客輸送にシフトする200形の活躍は、福井県の鉄道に燦然と光り輝く存在だったに違いない。

車両は先ほどの引いた写真でも分かるように、この電車は編成を3つの台車で支持する「連接構造」を採用している。現在ではあまり見かける事がない台車の配置かもしれないが、低床車を多く保有している路面電車関係ではこの方式をよく見る事ができる。

200形には当時最新鋭であった駆動装置、WN継手という歯車を噛み合わせた「WNカルダン駆動」式の電車であり、時代の先進を歩んだ電車でもあった。

福井鉄道昭和の傑作、そして国鉄との熾烈な競争に勝つ為に先進的な技術を見えない部分にも導入していった意欲的な電車だったのである。

車両には可動式のステップが搭載されている。駅に停車するとこのステップがメカメカしい音を立てて起動し、乗客を車内に導く独特の装置だ。

低床の駅が多い福井鉄道ならではの考えられた仕様である。現在では車両自体が低床化してきた影響もあり、このようなステップは減少傾向にあるが現在でも名鉄車がこの残照を語り伝えている。

しかし、福井鉄道でステップ付きの乗降をする電車といえばこの200形だろう。こうして今日、大規模な修復整備がなされたのは嬉しい事だ。

反対側から200形を眺めてみよう。反対側、福井方面から眺めると柱が掛かってしまうのが非常に残念だ。もう少し展示環境がどうにかならなかったのか悔やまれてしまう。

しかしこう改めて編成を眺めると、武骨というか現在の福井鉄道の電車とはかなりの違いがある。

福井鉄道の自社車両としては意欲的な存在で、そして生え抜き電車として50年以上もこの会社に残ってきた「生涯福鉄」のどっしりした電車だ。

屋根上に生えるツノのようなアンテナ、そして大きなスカート…と目を引くのは非常に多い。福井鉄道の威信がどのようにして込められたかを考えるのには相応しい車両ではないだろうか。

そして、最後の方に。

今回の200形再整備に伴っては、塗装の変更が決定していた。

200形は現役時代何度も塗装を変えており、福井鉄道の生え抜き電車であるが故にそのバリエーションも多い。今回はその中から、北陸…福井出身の鉄道写真家である南正時先生がデビュー当時に記録した200形のコダクローム画像を基に塗装変更が決定され、国鉄の20系客車と同じ色調の青色が採用されたとの事だ。

ブルートレインといえば、昭和の一世を風靡した「走るホテル」として話題になった存在。そして、福井鉄道200形も福井県で国鉄を意識し、県内に衝撃を与えた存在だった。そういった勝手なる背景を思えば、今回の色選定の裏話も面白い事がありそうだ…と勝手に食指が動いてしまう。

昭和の輝いた青色を纏った時代のリーダーはこうして今、再び輝きを取り戻していた。

車両はこうして展示されている。少しづつの写真で何となく分かっていたかもしれないが、200形には上屋がかかり絶好…とは言わないが休車中の朽ちていく状態より安定した状況になっている。

駐車場の近くにその安住の地を得たので、見学の際には自動車の動線に注意…というところだろうか。車両には写真のようにタラップも掛かっているので、細部まで細かく眺める事が可能になっている。

是非とも武生市の鉄道に乗車する際には北府のモハ200形を訪れてほしい。昭和の残照を残し、時代の意欲作となったこの電車を観れるのは大いなる価値がある。

可愛い?疾い?

北府から再び電車に乗車しよう。

この時は全く意識をしていなかったが、どうやら急行の時間帯に当たった。恐らく、福井鉄道を観光や出張で初見乗車した乗客なら「急行?」と頭が停止した状態になってしまうだろうが、本当にコイツは急行なのである。

やって来たのはえちぜん鉄道のL形電車。「Ki-Bo」だ。英語4文字のこちらは「キーボ」と読み、車両の愛称になっている。

えちぜん鉄道が福井鉄道との相互直通運転の為に導入を実施した2両編成の低床電車だ。

時刻表でも「キーボ」と表記されたりする場合があったり、「急行」を黄文字で囲って「キーボ」の時間を予告しているパターンがあるが、時刻を表す理由としては個人的に

「乗車ヶ所の差異と両数の違い」

だと思っている。えちぜん鉄道・キーボは2両なのに対して福井鉄道の低床乗り入れ電車は4両ほどの長さがあるのだ。

それは良しとして。乗車していこう。

乗車すると、全体的に「路面電車」にはあまり感じないボックスメインの座席配置だった。基本的に座席の距離感が向かい合うようになっているのである。低床電車は「床の低さ」を売りにし、そしてその「床の低さ」に動線を通した結果。台車に座席を接着剤でバラバラに配したように段差に座席が乗っかっているのである。

この仕様は「台車に座席を配して床の動線を限りなく低くする」テクであり、よく車内を眺めると台車の名残のようなものを感じる。結果、台車の直上に座る感覚で振動などは凄いのだが。

北府駅の車庫を通り過ぎていった。つい最近までココにモハ200形が休車として残っていたが、現在は謎の電車が除雪用デキ11形の付近に残っている。

キーボはぐんぐん加速していった。福井鉄道は低床車両で乗車しないとその気分がよく分からないが、

「本当にLRTの車両で走るべき場所なんか?」

と疑いたくなってしまう。広電宮島線とはまた異なる違和感が自分の五臓六腑を支配し始めた。

低床、低床、と表記してもどのくらいの距離感なのか分からない…ような気がするので、記録を残した。

単線駅での行き違い中に880形と顔を合わせた様子である。880形はステップを出して低床ホームでも現在は乗降を行なっているが、対してキーボは全く行わない。それだけフラットな空間に仕上がっており、乗客に優しいLRTになっているのだ。しかし、この優しいキーボが豹変する…。

道中の行違いでの撮影だ。

車両は福井鉄道の低床化に貢献した車両、F1000形FUKURAMである。しかし、ここだけ見てしまえば単純な路面電車車両を活用した鉄道会社の行き違い風景…にも感じるが、キーボの豹変はそこではなかった。

西鯖江を出た途端だ。列車がグングン加速していく。途中、北府を出ても列車が停止しない駅は幾つかあったが明らかに雰囲気が異なったのは「西鯖江〜ベル前」の区間だった。この区間、キーボは急に豹変。可愛い顔をして走る裏、低床LRTの車体を持っているとは思えない疾走ぶりで走り抜けていったのだ。

走行音も、「ガタン!!!ガタタタたん!!ゴトトトトン!!!」と路面電車形状の電車から発される音ではない勇ましい音が発されている。こういった優等運用や線形の素晴らしい区間ではモハ200形のようにドッシリと構えの良い電車は大活躍しただろうが、現在のキーボには地面スレスレ。そして乗客にとっては椅子と台車の距離感が近く振動はグラグラっと直で揺さぶってくる。

モーターは金切り音に近い…というか何か、ジェット機…ミサイルのような音がする。放たれた矢は止まろうとしなかった。「キュィイイイイイイイイイイイン」と低床電車らしからぬ音がする。広電宮島線でのLR T車体が鉄軌道走行する感覚も慣れていたが、自分にとっては全く質感が異なる。この電車はヤバい。パッと感覚で伝わってきた。

駅に停車したと思えば、何か違うワクワク感がある。少年のように、あの通過走行を見たいと思ってしまうのだ。乗車して楽しむのも一興だが、また駅で撮影するのも楽しみになってきた。さて、今日は何処で撮影しようか…と考えているうちに花堂・ベル前と駅を過ぎ、列車は赤十字前に到着していた。

赤十字前からこの電車は併用軌道に入っていく。自動車・バスなどと共に都市内を走行し、交通手段として別の役割を果たすのだ。

先ほどまでの急行運用で使い切った瞬足の走りはここで終わり。自分にとっては少々淋しき気持ちが残ってしまう。真っ直ぐに直進する自動車の走行を見届けると、列車はゆっくり軌道内に入っていった。

商工会議所前、足羽山公園口…と歩みを緩めて道路を注意深く走っていく。手慣れた走りだった。先ほどの急行運転に勤しんでいた車両と同じ車両、同じ操縦の運転士かと思うと非常に興味深い。先ほども書いていたが、何も知らずに福井市内の街中を歩いていて「急行」と表示した路面電車が走行していたら自分は我を疑ってしまうかもしれない。それくらいに上手く溶け込んでいる。

写真はこの時間ではないが、足羽山公園口付近で撮影した写真の一部だ。

既に車両は新型のF1000形に取って代わり、福井の町の近代化が進んだ様子が伺える。自動車と共に走る路面電車の姿というのは人々の心を癒すと共に、魂に寄り添ってくれる存在だと思う。

福井鉄道も、俊敏な急行運転と多彩な車両の数々。そして街に溶け込み人々の希望の光となる事でこれからも愛されて欲しいと願っている。

知人の方が偶々

「福井市内に来ているので」

と連絡を下さったので食事に向かう事にした。

知人の方は福井鉄道に多くの見聞・知識があった為合流の手立てや駅のブッキングは知人に進行していただき、自分はそれに従って併用軌道の中間点である「福井城址大名町」という駅で降車した。それにしても駅名が非常に長い。まぁ、商工会議所前からそうだと思うのではありますが。

このつぶらな顔を見ていただきたい。何かアヒルや鳥類…そして生物的な顔に見れるだろう。

扉が閉まった。列車が直通先の鷲塚針原方面に向かって発車する。赤十字前を出てから変わらない、足取りのゆっくりした走りだ。

しかし、尾灯をご覧いただきたい。

な ん だ こ の か お は

一瞬、自分にとっては車のGT-Rの後部ランプにも見えたのだがそれにしてはあんまりではないだろうか。最近は自動車の後尾ランプや自動車デザインに近い車両も増加してはいるのだが…

そして、前照灯のバランスと比較するとこの顔は苦しさが勝ってしまうのではないだろうか。非常にコメントに困る顔である。

写真を上げたところ「闇堕ち」「怖い」等多くの反響を頂いた。…その通りだと思う。…そしてこの顔はどうにかならなかったのかとえちぜん鉄道さんに問うてしまいたい。

そんな文句はそ知らん顔、聞き慣れとるんじゃ、といった顔でキーボは走り去っていった。ごめんなさい。キーボさん。

そして、今回の福井編も1部と2部を分割して記事を作成していく事に致します。

ほんでもって。作成までかなり時間を要した事は申し訳ございません。九州取材のようなモノが立て込んだりしていたもんで…。

そして次回の福井では新型車両、絶品グルメ、トンデモな駅登場?と様々な要素を投入して盛り上げてぇ、参ります。お楽しみに。ほんで。最後にはなりましたが

福井県に訪れた皆様。武生市を通過する際は、地方企業に金銭を投じるという意味。そしてまた、アグレッシブな急行運転を体感してみる…という二重の意味でもこの福井鉄道で武生市〜福井市を移動してみてはどうでしょう?

という宣伝をお付けしておきます。次回もどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?