ACT.18『路面電車に型枠はあるか?』

名物を腹に据えて

知人の方と福井城址大名町で合流した後、福井県の名物料理である「ソースカツ丼」を食する為にヨーロッパ軒の総本店へ向かう事にした。列は続いており、昼時なのもあって店内は賑わっていたが知人の方と話しているうちに時間はスグに過ぎていった。総本店は路地裏…な場所にあったが、福井鉄道の走る姿も見え、落ち着いた時間が広がっていた。近くには映画館やホテルなどもある。

前日に自分が既に参加した養老鉄道まつり、そして互いの近況を話しながら食すソースカツ丼は絶品だった。

「自分は前回の福井訪問で越前そばを食ってるんですわ」

「それならこっちで良かったわ」

軽い話でも、久しぶりに会えば様々な事が漏れてくる。長い待ち時間でも惜しくなるものだ。

そして、このソースカツ丼はご飯とカツの間にキャベツや野菜などを一切挟んでいない直接的な「ソースカツ丼」だ。追い込んでソースをかける事が出来るようにソース瓶が置かれているが、基本的にはそのままで充分なように味が充分に染み込んでいる。

甘辛くも、サッパリした味わいだった。

「俺も久しく食ってないねんなぁ」

と笑いながら知人もカツ丼を平らげていた。ご飯と上手く絡まったソースである。自分も駅付近しか滞在経験がなく、越前そばで済ませていたが時々はこのヨーロッパ軒を訪問してみようかと思う。

そして、この時に知人からの提案で面白い電車が福井鉄道を走っていると御教授を頂き乗車する事にした。そのまま、ヒゲ線と呼ばれる福井駅方面に向かう。

「短い時間やけどな」

そう言われたが、自分はあまりこの電車に乗車した経験がない。その電車は、福井鉄道を観光急行として走っているという。ヒゲ線に沿って福井駅まで歩き、その電車を待つ事にした。

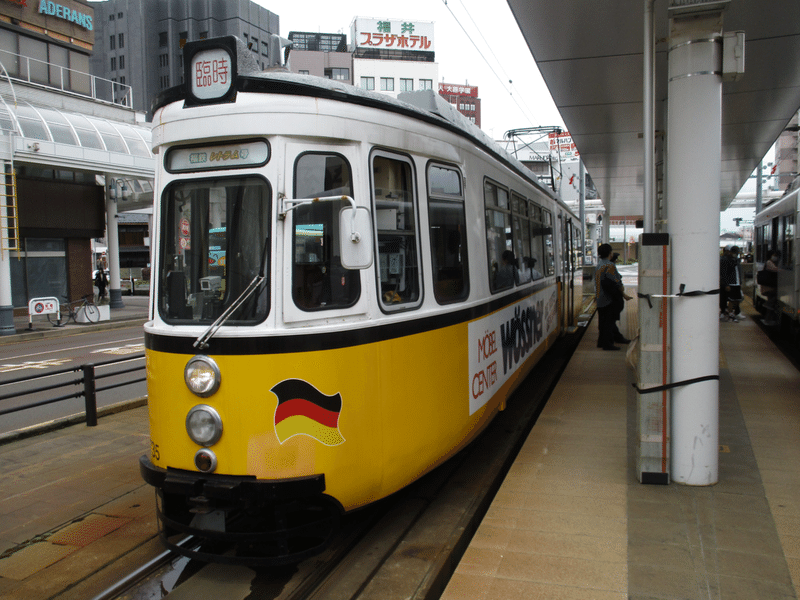

これはレトロか、海外渡航か

ヒゲ線に向かうと、そこには見慣れない電車が停車していた。日本でも滅多に見ないレトロぶり…というか、日本離れしたデザインをしている。

それもそのはずで、この電車は日本ではなくドイツで活躍していた電車なのである。ドイツでの活躍後、とさでん交通で活躍。その後、福井にやって来た電車だ。

現在は福井鉄道にて、観光電車(トラム)の「レトラム」と命名されて運転されている。この車両は福井鉄道の車両の中でも格段に目立っており、その欧風ノスタルジックな格好や車両のスタイル…なども相まって、福井市内ではかなり目を引く存在だ。先ほど食したカツ丼の店も「ヨーロッパ軒」だったし、この都市は何かと欧州に縁があるのだろうか。

レトラム…の形式称号は福井鉄道内で735形となっている。では、その735形に乗車していこう。

735形に乗車して真っ先に目を引くのはこのステップのヶ所ではないだろうか。日本の電車でも段差や傾斜が付いていると「危険・注意」などの表記を目にする事があると思うが、この電車はその表記をドイツ語で表記している。自分も大学時代にドイツ語を勉学していたが中途退学してしまい、コレらの文字を解読できるチャンスを見失ってしまった。

しかし、こうしてドイツ語という言語が福井県の非日常ではあるが生活内に投じられているのは非常に面白い事では無いだろうか。

そして、日本に来訪してからの「危険物持込み禁止」の表記と共演しているのも非常に面白い。海外からの電車が日本を走る事のない日本にとって、コレらの機会を目にするのは非常に面白い事だろう。島国の鉄道ならではの特徴として注目してみてほしい。

車内の広告も、735形に関してはドイツ語…ドイツ活躍時代を尊重した表記になっている。奥に映っている電車は京都バス風味に見える京福バス、だがその付近を飾る広告がドイツ語の広告なのも非常に面白い。

決して海を渡ったり、壮大な空路の移動をしたり…としたわけではないが、このように福井県に向かえば海外からの路面電車に乗車して海外渡航気分を味わう事が可能だ。関西からの人にとっては、特急列車や高速バスに乗車すればスグにこの体験が届く環境であり、正に海外渡航気分と言えるだろう。

背後に映っている京福バスが日本への現実感を如実に語っているが、福井県の駅舎は完全に新幹線を迎え入れるかの如く欧風な雰囲気になっている。こうした車内広告を入れて乗車記念の写真を撮影するのもまた、福井鉄道レトラムに乗車した際の新たな楽しみになるのではないか。

また、車内には「ドイツ時代の案内図」の他に他地方の方言紹介のように「ドイツ語で覚える〜」のコーナーなどがあり、日本の要素を投じつつも日本と折衷した空気感が実に素晴らしい。

車内には「臨時」の表示が燦然と輝いている。この電車が観光列車として不定期運転されている証だ。乗客にとっては特別な気分になる事が出来る、優越感のある車内表示だろう。

しかしそんな福井鉄道735形…レトラムも現在は定期運行に向けた計画が着々と進行しているようで、近い将来には叡山電鉄「ひえい」や阪急電鉄「京とれいん雅洛」のように時間が来れば料金不要、特別な時間を走る事ない普通の電車として乗車出来る日も近いかもしれない。

現在、福井市・武生市共に新幹線の受け入れに向けて工事ともに着々と進化が進行している。その中で手軽に欧州気分を体験できる「レトラム」の存在は大きく、735形が福井鉄道の観光起爆をリードしていく重積は非常に大きなモノになっていくに違いない。

今後の計画運転や進展に期待というところだ。

定期運転が始まれば、このように「臨時」表示の車内も珍しいものになっていくだろう。少し珍しいモノが撮影できた。

レトラム…福井鉄道735形は発車時間になり、懐かしい笛を車掌が一声吹くと走り出した。

「今回はヒゲ線しか乗車せんけどな」

知人の提案、今回は知人の時間が許す限り…という事だったので福井駅前〜福井城址大名町の短区間である通称・ヒゲ線だけを乗車する事にした。

「この車のステップは手で一々上げ下げするんやで」

そう言って見せてくれたのは、レトラム…735形でしか見る事の出来ない所作だった。全国でも車掌を添乗させている路面電車は現在も存在しているものの、こうした作業は福井でしか現在は見る事が出来ないだろう。

その作業とは、車両に掛けられたステップを車掌が釣竿のようにクイッと引いて折り畳む作業だった。

「この車両のステップは自動じゃないから、毎回こうやってるんやで」

「面倒そうですね…」

思わず漏れてしまった。

そうして、レトラム…735形は写真のようにヒゲ線をカーブし、福井駅前から続くアーケードにその姿をランウェイを歩くように走り出した。

ここで書き忘れていたが、レトラム…735形の車内について記しておこう。

735形の車内は、向かい合わせ座席中心のボックス配置になっている。日本の電車ではあまり好まれない、急行型電車の座席配置に近い。北府で見かけたモハ200形の座席配置のような感覚だ。観光電車には扱いが良い感覚になるが、普段の乗車では少し日本人にとって気が引ける感じがするかもしれない。そんな事を帰ってから思う車内である。

ヒゲ線を走行しているうちに、こんなモノも見えた。福井を舞台にしたライトノベルがあるという。最近は「夢見る男子は現実主義者」が浜松だったりと、結構意外な場所が整地に浮上してくるイメージがある。

この作品の名前は「千歳くんはラムネ瓶の中」というらしいが、お誘いを頂いた知人によると内容は非常に面白いそうだ。自分も創作力向上の為に読んでみるか…。

他にも福井県の歴史や、新幹線を受け入れると福井県はどう変貌していくのかなど様々な展示がこのパネル付近ではあり、一種の街頭ギャラリーのような役割を果たしているように見えた。

知人と乗車したレトラムの短い旅が集結した。知人はこの後、

「サンダーバードに乗るかしらさぎを選ぶか…いや、いいよね、ちょっと遅れても気にしない!」

とこれから金沢に行って北陸鉄道の撮影に向かうようだった。そういえば北陸鉄道では日比谷線帯の03系電車とブルーグリーンの8800系が走行しているのだった。この時期のGW、殆どの鉄道ファンは金沢でそれらを狙っていたような思い出すら今ではある。

そして、レトラムはこの後「ヒゲ線」での待避を終えて「たけふ新」方面へと走り去っていった。この写真はその際に渡り線を渡って方向転換をし、たけふ新方面へ歩みを変える様子である。

福井駅でのタラップ釣り作業といい、この方向転換作業といい、このレトラムはつくづく手作業の多い列車だと思った。しかし、機械化やワンマン化が進行し始めた私鉄ほどこうした人力中心の観光列車が最低1本でも運転されていると自分は非常に心強い…頼もしい気持ちになる。

「この電車って人が色んな事するんだね」

その感情を乗車中に抱くだけでも、その列車に割いた時間は充分に価値があったというものではないだろうか。

信号待ちの最中に再び、性懲りなくレトラム…735形の姿を撮影する。

「この電車って無理やり連接にしてるやろ」

知人が上手く解説をしてくれた。

確かに日本の電車のように支持部をガッツリ組ませている感じはしないし、側から見てみると姿勢自体は何か「ヨレた」感覚に思える。擬音を使っての表現を用いるなら、「ビヨンビヨン」な感じの支え方だろうか。

こうして眺めてみるだけでも、日本と海外の旧型路面電車…連接路面電車の発達について考える機会があるというものだ。

日本の連接路面電車の撮影や乗車に慣れた自分にとって思ってみれば、まずそもそもとして車体と車体を接続する部分に台車がない事に衝撃を感じてしまう。この事自体がかなり「ビヨン」と伸びた車体構造を構成している裏側なのだろうが、本当に今見ても興味深い電車だ。

知人によればこの後、レトラム…735形は急行運転でたけふ新まで向かうらしい。この独特の台車配列で高速走行を体感してみると、どんな揺れが車体に掛かってくるのか。どんな衝撃が乗客を襲うのか次回はキッチリ乗車したくなった。

消しカスルーキー

お誘い頂きありがとうございました、と様々な御礼や次回に会えたらいいね、等の別れの挨拶をし、知人の方はその後金沢へ向かっていった。北陸鉄道の運用と睨み合いながらも。

そして自分はというと…

再び、福井城址大名町。そういえば、福井鉄道にやってきた本来の目的というか楽しみを見失いつつあった。

そう。新型車両、F2000形ことフクラムライナーの撮影だ。現在は1編成のみの投入であるが、久しぶりに福井鉄道に登場した「期待の新星」と謳われている車両だ。

福井城址大名町で何気なくカメラを構えていると。何か見慣れない台形のような姿の電車が地面を這ってきた。

「新型だ!」

キーボ急行に乗車中に何度もすれ違ってはいたものの、撮影がようやくできた。

実は知人と別れてから何度か名鉄車に乗りつつ沿線を往復。併用軌道を中心に撮影を考え

「何処で撮影しようか」

と考えていたが、ずっとすれ違ってばかりだった。ようやく撮影に到達した事になる。

車両を拡大…というか編成で撮影した様子。

フクラムライナーと仰々しく素晴らしい名を与えてもらっているようだが、自分にとっては「消しゴム」のようにしか見えなかった。(本当に好きな方いたらごめんなさい)いいかい!君の名は消しゴムだ!!良いね!!

強いて他社の路面電車関係と特徴を切り揃えて挙げるなら、この車両をパッと見た時の感想が札幌市交通局の「シリウス」に感じた。シリウスは丸み…というか丸角度が入っているが、フクラムライナーは全体的に角設計。しかし個人的にはその角度が余計に消しゴムのように見える。

しかし散々に「消しゴム」なんてイジり倒したが、角張った電車が大好きな自分にとってこの電車は非常に心を撃ち抜く電車だと思う。乗り物のデザインは角張っていてほしい。

消しゴム…ことフクラムライナーは「ヒゲ線」に向かって歩んで行った。この時、福井鉄道の低床普及車両の先駆けとなった名鉄車との共演が見られた。

そして、知人の話によると

・フクラムライナーは今後普及していけば名鉄の老朽化した車両を置き換えていく

との話だそうだ。この光景は貴重になっていくかもしれない。しかし、現在の福井鉄道では「低床車不足」が浮上しておりフクラムライナーの出番はそんな自社の低床車両の運用を代替する役割を持っている。

現在はこうして運用を代替わりして担っている状況だが、普及した暁には福井県の交通を変える存在になってほしいと願いたい。

しかしこうして背後の姿を見てしまうと、札幌のシリウスにしか見えない。皆さんはどう感じられただろうか。

やる気満点、瞬足の急行電車

福井鉄道には「急行」という種別が存在しているのは先ほども記した所だ。この「急行」運転は現在日本の路面電車、LRT交通機関を用いている鉄道会社を全国的に観察しても

「福井県ににしかないし、福井県でしか見られない」

光景なのだ。

しかし、急行運転を実施するには必ず必要な要素が存在している。その要素の1つが

・待避線を設置しておく

事だ。

先ほどから、この記事内に「ヒゲ線」という記述が多く登場しているのがお分かりだろうか。そうう。このヒゲ線が急行運転を実施する為の大事な鍵を握っているのである。

写真は、そんなヒゲ線の終端駅である「福井駅前」に入線する名鉄の車両だ。

過去の写真を用いて説明していく事にしよう。

「ヒゲ線」とは福井鉄道福武線の福井城址大名町〜福井駅前に伸びている棒状の線路だ。実質上、この線路は「盲腸」状態になっており、福井駅前から折り返さないと列車は発車出来ない構造になっている。

そして、この福井駅前の駅には普通列車しか入線しない。(一部時間帯には急行が入線する)この「普通しか日中は入線しない」仕組みになっているのが「ヒゲ線」の特徴である。そして、この路線は単線構造になっているのも特徴だ。列車間隔は30分に1本ずつとなっている。

通常の福武線併用軌道は複線を維持しているが、このヒゲ線路は単線になっている。一体何故だろうか。

ヒゲ線を伝って、福井城址大名町まで移動した。ここで線路は再び複線になる。

福井鉄道では普通・急行との続行運転を実施し、この「福井城址大名町」で普通列車を線路のポイントを切り替え、福井駅前までのヒゲ線に逃す。

そして普通列車がヒゲ線の福井駅前に待避中に急行列車を通す。こうして順番を入れ替え、急行列車と普通列車の順番を逆転させて追い抜きを行うのだ。

画像内に映っているポイント機構を毎回毎回日中切り替えて走行させているのもすごい事なのだが、このような待避構造を造った路面電車にも頭が上がらない。

この他にも、福井鉄道は三十八社という駅で急行同士を扉開閉せずに上下行き違いで片側通過…というトテツモ通過を行なってる。鉄道線での所業とはいえ、次回は外で観察したいと思ってしまった。路面電車の車体での瞬足運転やヒゲ線を敷設しての強制待避(無理矢理な言語か)、福井鉄道の魅力は尽きない。ここまでの短区間で多くの魅力が掘り返されるのも滅多にないのでは無いだろうか。

規格無視、それが懐かしい!

福井城址大名町の付近併用軌道から、電車に乗車してそのまま「田原町」駅に向かう事にした。この「田原町」の駅こそ、福井県が鉄道の交通を大きく変え、全国にそのインパクトを語り伝えた存在である。

そして、この駅構造を見ると路面電車業態から始まった鉄道が大型化し、都心部へと乗り入れる基礎の土台を現在に見る事が出来る。謂わゆる、「インタアーバンの先駆け」である。

写真は、田原町まで乗車した際の電車が再び武生方面に折り返そうとする様子だ。そして、左側には「えちぜん鉄道」の三国港行きの電車が到着している。

こうして眺めていると、両電車の格差を感じる事が出来ると同時に設計の思想や活躍に向けて重きとされた事実を伺う事が出来る。

車両自体は「えちぜん鉄道」の車両が元・119系というキメラな電車なのは置いておいて。福井鉄道側の電車が名鉄車だと、「愛知県」への親近感を感じる並びだと思ってしまう。まさか119系の車体も、福井県に渡って名鉄の車両とこうして遭遇するとは思わなかっただろう。飯田線共用区間で走行していたガタイの良い名鉄電車ではないが。

福井鉄道・えちぜん鉄道の共用ホーム(相互直通運転ホーム)に行って資料に撮影した写真である。

こうして眺めると、互いの電車の段差を感じる事ができる。2番線は低床ホームとなっており、このホームに119系ベースの「えちぜん鉄道」在来車が入線する事は出来ない。仮にもしポイント分岐を間違えてしまえば恐ろしい事になるのだが。

そして、逆に3番線が「えちぜん鉄道」の在来電車・119系ベースの在来車たちが乗り入れるホームだ。実質上、この駅は乗り入れる電車が限定されてしまう為

「低床車にとっては行き違いが可能だが高床の鉄道車両にとっては棒線の駅」

という状態になってしまう。

このホームの撮影前々日頃。偶々ではあるが広電宮島線の昭和時代…阪急車の活躍があった頃を見ていたがその頃の西広島に近い感覚を覚えた。

この駅に来れば、先ほども記したように「昭和の低床時代への過渡期」逆に。「路面電車から鉄道線への成長」と双方を感じる事が出来る貴重な駅になるのである。

昭和…ひいては鉄道の近代成長の名残をこの福井の大地で感じてみてはどうだろうか。

少し、田原町での撮影時間を作って待機してみる事にした。低床車両の客扱いも撮影しておきたいっと思っていたからである。

やってきたのは、えちぜん鉄道のキーボだ。前回の記事で乗車記を記し、福井鉄道の急行運転の本気を教えてくれた電車である。この顔とは裏腹に、その活躍は本当に俊敏な存在だ。

駅全体で眺めると、この電車の存在自体が何か浮いたように思える。しかし、この電車が先ほどの119系を土台に改造した電車とは思えない迫力というかギャップがあるのだから驚きだ。地方の会社だからと侮ってはいけない。

こ っ ち く ん な

という感じではないが、今日イチのキーボの写真をゲット。架線柱の後腐れもないし、綺麗な状態にして写真を残せたと思う。このままキーボはえちぜん鉄道の先にある駅、鷲塚針原の駅まで走っていく。この愛嬌のある顔から、ジェット機のような走りが放たれるとは想像も付かないだろう。沿線に愛嬌を振り撒く姿と、瞬足で線路をカッ切る姿は、表裏一体なのか…

キーボの後ろ姿。しかしこうしても掻き消すことの出来ない悪役ヅラは一体何なのだろうか。車のウインカーのようにも見えるし、含みのあるフェイスにも見えるし。このキーボという電車は

「単に愛嬌のある電車」

ではなく、ネタとしての笑いが含まれた電車のように感じてしまう。えちぜん鉄道の「迷」が詰まった逸品だ。

しかし、この鉄道線を走行する姿も実に絵になる…というか、キーボについては「鉄道線を走行する姿」の方が絵になる低床電車だ。一体この現象はどう表現すれば良いのだろうか。

※キーボ・えちぜん鉄道車のバックショットは踏切開扉時に撮影しています(注)

田原町から、えちぜん鉄道側の線路を覗いた状況。キーボが先ほど通過した線路だが、こうして鉄道線の車両も通過していく。えちぜん鉄道の車両はこのまま鷲塚針原を越えて三国港へと向かっていく。

現代の鉄道では模型でしか想像のつかない事象だが、低床電車と従来型の高床国電が同じ線路を共用し走行している。この空間は本当に実際、目の当たりにしてその興奮を味わってほしい。その衝撃の光景にはきっと驚くはずだろう。

踏切の反対側に回り込む。

踏切の反対側に回り込んでやって来た電車は、福井鉄道のF1000形…フクラムだった。この電車が、福井鉄道の乗り入れ車両であり福井鉄道の低床普及車両である。

車両の塗装は種類が幾つか存在しており、カラーバリエーションが豊富になっているのだがこの撮影でやって来たのは青色だった。現在はピンク色が部品供給が追い付かず長期の休車になっている以外、全ての車両が現役という福井鉄道の主力電車だ。

改めて、「えちぜん鉄道」の路線として撮影した1枚を。

フクラム・キーボの同じ線路走行写真を見た後にこの電車の同じ線路を走行する写真を見ると、本当に共用している実感が湧かない。

しかし、昭和の宮島線やインタアーバンの時代。そして鉄道成長の過渡期を歩んでいた鉄道の一風景にはこうして段差の異なる電車が走行していた背景があり、その風景の蘇った様。また、その感覚を若者たちが改め感じる事が出来るのは非常に嬉しい事だと思う。

対向の踏切から撮影したフクラム。この電車は直通電車だったので、そのまま田原町を途中駅とし、武生方面に向かっていった。ゆっくりとした足取りで併用軌道に入り、車と足並みを併せ消えていった。

次はどうしようか…と考えたり、その後の事を考えたり。青いフクラムを撮影しながら、そんな事を考えていた。

名鉄を楽しんで

田原町の駅から、再び電車に乗車する。

駅の横、えちぜん鉄道改札付近に芝生の盛り土があったので、その付近に着地して撮影した。車両はここから名鉄の車両に乗車していく。折角なら「えちぜん鉄道」」方面からの直通急行列車に乗車したかったが、タイミングが悪く乗車は叶わなかった。そのままやって来たこの電車で併用軌道を突き抜けて、武生方面に戻っていこう。

オマケに。

田原町から電車に乗車する前に撮影した、特別な時刻表を掲載しておこう。

この時刻表は、福井鉄道・えちぜん鉄道の低床電車の時刻を示した時刻表だ。一見すると、鉄道ファンや観光客にしか需要がなさそう…だが、活用方法を少し変えてみれば車椅子やベビーカーを要する介助客や、キーボとフクラムの車両長さの差を示すのに活用する事が出来るだろう。フクラムの3連接車体とキーボの2連接車体の差を示すのにはこの時刻表を活用すれば良いかもしれない。

この後、この時刻表が有効活用されてゆく。やはり鉄道ファンとして沿線を訪問していると、このようなツールに頼りがちだ。

折角なので切符の効力を…という気持ちから、フリー乗車券だったのを良い事に田原町から次の駅であった、「仁愛女子高校前」で下車する事にした。

しかし、この時点でとある運用を写真に収める事に成功した。

知人と別れる手前に、実はこんな話をしていた。

「名鉄急行を見て撮れたら良いですねぇ」

「夕方あるん違うか?確か16時過ぎに線内急行が走っとるはずやで?」

「そうなんですか?待ってみます。撮れたらいいんですがね…乗れたら爆音だろうなぁ」

こんな話をきっとフラグ回収で受け取って下さったのかは不明だが、偶々の遭遇で急行運用に入る名鉄車を併用軌道で撮影に成功した。

本当に何も考えない偶然の撮影であり、今回は実に良い成果を積む事が出来たと思っている。福井鉄道の中では低床化を進める存在となり、そして活躍も長期化してきた名鉄車の存在。往年の600V線での活躍を思わせる急行の活躍を残せたのは非常に嬉しかった。

しかし、名鉄600V車の活躍を撮影していると名鉄のパノラマデザイン全盛期や北アルプス直通時代…と様々に触れる事の出来なかった黄金期を想像してしまう。こうして往年期の名鉄戦士に出逢える体験を、今に出来た事は大手私鉄のファンとして非常に嬉しいものだ。

そのまま、撮影した名鉄車の急行に乗車する。しかし、線内完結の急行が走り始めたという事はそろそろ福井鉄道の日中パターンダイヤが終わり始めている事だろうか。夕方に差し掛かった福井の街を、ゆったりと揺られる。

その勢いで、走る消しゴムこと「フクラムライナー」の撮影をしてしまう。架線柱がヤケに邪魔…かもしれないが、この点は御容赦を願いたい。名鉄車の急行を水落まで乗車し、そのままキリの良さげな場所まで向かってみる事にする。

田原町で確認した時刻表が上手く作用していた。福井鉄道の撮影をするなら、駅配布の時刻表と低床車の車両充当時刻表を一通り記録しておくのをオススメする。今回は後半だけではあったが、上手く活用が出来たと思っている。次回は使いこなさなければ…

フクラムライナーの車内は少し段差が付いた全ロングシートになっている。

福井鉄道の低床車両で車内の座席をロングシート主体にしたのは初の試みであり、コレが「フクラムライナー」の特徴である。

台車関係の段差が存在しているとはいえ、低床車両の座面空間が上手くロングシートに締まっていると思う。車内も名鉄車の少し目線が高い感じと異なり、随分変化した感じがある。

車両に乗車した際、だいぶ目線の距離感や今しか嗅ぐ事の出来ない新車の香りなど様々な刺激を感じた。

連接部分はかなりスタイリッシュに仕上がっており、福井鉄道の車両がLRT形状の車両へと進化を遂げている様子が見てとれる。

名鉄車のロープで繋ぎ止めていたあの車内を想像すると、かなりこの車体の連接部も大きな変化を遂げているのではないだろうか。

そして連接部の下には段差部の下にロングシートの隙間が出来上がり、ぼっち・ざ・しーと1人席が確保されている。空間の確保がシュールな…というかロングシートの配置が非常に面白い電車だ。低床電車に乗車しているとこうした変わった配置の座席に遭遇できるのが面白い。

この空間も台車と連接面が生み出した空間によって形成された独特の空間である。

連接部の表記も、現代では長々しい(言い方が雑だが)文章によって詳細なモノになっている。

名鉄車ではロープで繋ぎ止め、「危険!」」という簡素なプレートで撓む姿を見る事も美だったこの連接面は、幌によって堅牢に守られている厳重な空間になった。

更には小さいながら英字表記も挿入されている。地味な点でも、カメラを向けてみれば進化した感覚を味わう事ができるモノだ。

途中、鉄道線は何度も表記したように「単線」での敷設になっている為、車外に出ての撮影へと繰り出した。

こうして眺めてみると、「札幌のシリウスみたい」と思っていたり「消しゴム」などと叫んでいても、車両のデザインについて眺める良い時間になると思う。

「好きな人は出て写真撮るんやなぁ」

と車内の乗客は珍しそうに自分の事を見ていた。他に家族連れが乗車記念の写真を残していた。

しかし、こうしてみると

・低床車なのに鉄道線を走っている姿の方がしっくり似合う

のは何故なのだろうか。帰ってから写真をながめて考えてみるが、それがまた福井鉄道低床車の面白い魅力ではないかと思ってしまう。

引き続いてフクラムライナーは田原町方面に向かって走り、自分もそのまま乗車していく事にした。乗車していると疲労の感覚も相まってウトウトしてきた。先ほど乗車していた名鉄の急行からそうだったのは言い辛いが…

フクラムライナーを花堂で下車した。

そのまま復路は走行写真を撮影できたら良いな…との考えで下車してみたが、この駅は急行の停まらない通過駅だったので個人的に寄り甲斐のある駅だった。

そのまま見送りの写真を撮影し、時刻表を眺めつ駅周辺に歩きに出たりと様々な事をして列車を待ってみる。そういえばこの花堂という駅は地図で調べても、駅名で察しても判明するようにJRの越前花堂との距離が非常に近くなっている。(非常にかどうかは語弊か)JRの車両がチラッと見えたり、JRと思しき列車の音が聞こえたりと面白い駅だった。

まず。花堂の駅で田原町方面に去りゆく急行の通過を動画で記録。車両は低床のフクラム…と非常に高速の迫力があるものだったが、もう1本急行が通過する事が分かった。コチラは沿線で撮影しようと決めて駅周辺に歩き出した。

と言っても、駅の分岐器を保護するスノーシェードが見えるくらいの距離であり、そこまでの距離は歩いていない。そんな状況で撮影へ。

通過してきたのは線内運転の急行、名鉄車(770形)による急行だった。顔は影に潰されてしまう状況になってしまったが、時間限定の名鉄車による急行運用を記録できたのは非常に嬉しい経験だ。

動画も収録したが、その動画には往年の美濃町線時代を思わせる瞬足の走りが記録されている。福井鉄道に来れば、こうして600V車両が彗星のように走り去るその姿を今でも体感できるのだ。この懐かしい姿を、是非見届けてほしい。

そして、花堂に戻って列車に乗車する。いつもと変化のない名鉄車。平凡に記録を抑えつつ、乗車していく。

そういえば福井鉄道は北府周辺とその関係。そして併用軌道と橋梁の名撮影地の情報しかマークしておらず、ビギナーに近い状態での撮影だった。

この状況で、フクラムライナーを再び鉄道線で狙い撃つ事になる。最近は徒歩鉄ブログ…と先人先生の様々なネットの手記も拝見したが、それを完全に素人の状態で遂行していく事に大きな抵抗を感じつつ、乗車していく事にした。

何度もこの「福井鉄道」では低床車というワードや在来車という言葉が次々飛び交っているが、ココでようやくその「福井鉄道先陣の低床車」となった名鉄車の視覚的な資料を撮影する事が出来た。

この車両には乗車した際の段差が多少は発生してしまうが、あとは車両脇に装着されたステップが稼働して乗降を補助している。

現在の福井鉄道低床車軍団…といえる環境を築いたのはこの車両であり、この車両が投入されなければこの環境はなかったと思うと感慨深い思考になってしまう。

夕暮れ時の沿線を、撮影地探しに移動する事にした。撮影地を探す為、列車から何度も目を凝らす。そして大きく開けた大地を見つけた。この駅にしようと決め、運転士に近付き列車を降りた。ようやく福井鉄道、鉄道線撮影デビューである。

夕暮れ時を捉えろ!

夕暮れ時に下車したのは、この駅だった。ハーモニーホール周辺の駅舎には、「福井鉄道」の社名表示ではなく「福鉄電車」や「福鉄線」との表記がかなり多い気がする。もう既に鉄道自体は進化を遂げてこの時代とは訣別をしている雰囲気があるが、何時迄も駅たちは無人が故に時代が停止したままだ。

この駅に下車し、撮影地として目をつけた場所に向かってみる。場所を割るまではかなりの難所…で、地図アプリにその任を託していた。

撮影地に選択した駅間は、三十八社〜鳥羽中…であった。この駅間に個人的な主観ではあるが、かなり開けた田園の空間というかインから攻められそうな撮影地がありそうと判別し、下車してみた。その判断を下し向かってみたが実際は…この先をご覧いただきたく。

写真は撮影地に向かうまでの余興に撮影した写真。緑を背負って、名鉄の広告電車が走る。何度も見かけた併用軌道を走る姿とのギャップ…が目立ってしまうが、後に美濃町線時代などの写真を見返してこの車両に思いを寄せてみると、懐かしい風景に感じなくもないから妙に不思議だ。

個人的に名鉄の600V線といえば中年ファンの語り草なイメージがあるが、そんな風景を彷彿させてくれるシーンを今でも若者が記録出来るのは非常に嬉しい機会だと思う。

この先、しばらく奥に住宅の迷路を進んでいくと撮影地として考えていた場所があった。フクラムライナーの通過まで待機しておこう。

撮影地は小柄な橋と築堤のある線路だった。時々、白いヘルメットを被って自転車に乗車した学生たちが通過していく。長閑な夕方の風景がそこに流れていた。

時々、何もなく澄んでいる空間に響く踏切や独特の連接台車のサウンドから自分の判断でシャッターのタイミングを伺う。

フクラムライナーの通過までは、田原町方面の電車を試行錯誤しながら撮影していた。

まだえちぜん線との直通時間だったので、キーボが走っていた。キーボは縦アングルで攻めてみる。

地方鉄道の小柄な電車が駆け抜けていくような線路を、LRT形の電車が軽快に通過していく姿は実に面白い風景に見える。

福井県にとっては日常の姿で、自分が少なくとも珍しがっているのかもしれないが…

キーボを今日撮影する事はもうないだろう。そんな事まで考えて、消えていくジョイントのサウンドに耳を傾けていた。

武生方面の列車が通過してきた。タイミングを合わせるのが本当に難しい。そして、予想していた以上に影がグイグイ攻めてくる。切り位置に悩み何度も移動して…と繰り返してどうにか撮影。

やってきたのは、福井鉄道のエース車両、F1000形・フクラムだ。

何度も記したように福井鉄道低床車の主力車両であり、えちぜん鉄道の鷲塚針原までの直通運転も担う車両である。車両は在籍する全ての車両が異なるカラーを纏い、多彩なバリエーションに富んでいるのも魅力な電車だ。

また、2014年には「日本における国内LRT形車両発展への期待」として鉄道友の会からローレル賞を授かった車両だ。武生・鯖江での鉄道線走行と福井市内でのきめ細やかな軌道線走行を見せるその姿は、海外で盛んな郊外〜都市間の鉄道都市交通に近い姿になっていると考えても良い。

F1000形・フクラムは全国にその偉業を高らかに示した存在となっているのだ。

ちなみにフクラムという愛称は公募で決定し、「街が膨らむ」「フクイのトラム」という2つの単語を組み合わせた造語で決定された。

将来の期待、そして福井県の希望の光を灯した存在なのである。

さて、撮影の話に戻していこう。ここから先も撮影には苦慮…していく事にはなる。

なにしろ列車の本数が少なく、影の進行と列車の時刻が上手く噛み合わないのがなんとなくの傷だったのだ。

そんな中に撮影した、名鉄車急行。ギリギリ1両分の影を逃して夕陽の中に投じる事に成功した。本当に順光線の元を取ろうとするのに必死だったのは、写真を見返して何度も思ってしまう事実だ。

本命、フクラムライナーの通過。

感覚的には架線柱や邪魔ったい風景が車両に掛からなくて良かったという安心感と同時に、どうにか良い(それでもギリギリ)タイミングで通過してくれた安堵が非常に高かった。

しかし、それでも誤魔化しは効かずに駅に戻ってから撮影設定に手を加えて撮影戦果をフクラムライナーだけイジってしまう。けっか、妙に変な色味になってしまった。

新型車両を早速沿線撮影デビューできた事は良い自信に繋がったが、次回はもう少し食らいついて行かねばならない気持ちにさせられる。

駅に戻る最中はGW第2部の遠征に向けた準備などもしていたが、既に時間は良い日暮を迎えていた。もう流石に京都を目指して帰ろう。

間隔に驚きを覚えてほしい話

鳥羽中に戻ると、時刻は既に18時30分以降を回っている。武生に戻っても時間は19時になるのは確定的だろう。

しかし、時間はまだ余裕があった…というより光線にも余裕が存在していたので、列車を打ってみる。

踏切が鳴った。時刻表に時間はないし、手元の冊子時刻表を眺めても急行の通過だとスグにわかったので慌て気味に構図をセッティング。

田原町方面への急行が通過した。結果的に表示だけは維持され、その他はブレ気味になっている。

しかし、コレでも福井鉄道のらしさ、LRT低床車両が急行をする迫力が伝わるだろうか。そんな事を今では思っている。

次は武生方面に向けて急行が通過する。

折角ならとホームを混ぜて、急行の通過する距離感を表現してみた。

この間隔、本当にLRT低床車両の瞬足走行では信じ難いものが存在している。広電宮島線でも充分…や宮島線も同じ、ではなく明らかにその環境をトップレベルで凌駕している環境だ。

都市空間をゆったり走行する同じ車両とは思えぬ豹変ぶり、その走行は一見の価値と乗車の価値が存在している。そして通過駅に立ち寄った際には通過動画を残すことを推奨する。

「乗車拒否されてんの?」

「いや、違うねんな…」

というちょっとしたネタにも使えるので、個人的にはオススメだ。

ちなみに駅侵入シーン。こうして眺めていると、鉄道線への溶け込み方が非常に上手い。

また、先述の事項ではないが「福井鉄道は低床車両だが鉄道線走行の方が違和感がない」というのもここでは充分に現れていると思う。

LRTの道路を堅実に客をキャッチして都心部に送る、というイメージは簡単にこの路線に乗車して打破されてしまうハズだ。

そして、最後になるが通過時の距離感が本当にビックリする。速度とか関係なく。

帰還、京都へ

京都へ帰る事にした。もうこれ以上いいしな…とも思ったし、そろそろセーブデータを書いておきたい(記事作成)気持ちにもなったし、GWの別遠征も控えている。支払いの件も詰まっており、本格的に帰りたかった。

とやってきた電車は名鉄の車両だった。次はいつ会えるのだろう。豊橋の相棒かもしれないし、福井に再遠征してこの車両本体に出会う可能性だって充分にありそうだ。

車両は880形だった。ベンチのような座席形状、そしてテーマパークの入り口のようになっているΩ形の貫通路が特徴的な電車である。

相変わらず、ロープ仕掛けの立入禁止表記に眺めて感動を感じてしまう。車窓は既に陽が落ちて何も見えない状況になっているからこそ、余計車内設備に目が飛んでしまう。異世界感覚を別の意味で持っていそう…なこの電車にずっと乗っていたかった。

しかし尾骶骨付近が痛んでくる。どうしてこんな設計にしてしまったのだ。

北府を出て車内が静かになってきたので、このユニークな車内を残しておく事にした。

今を思ってしまえば、あのΩの貫通扉も残しておけば良かった気持ちにさせられてしまうが、後の祭り感覚が半端ではなかった。

しかし、大阪でモノレールなどに乗車している感覚がよく慣れているのでキノコ形状の貫通路には抵抗もなくスグに馴染んだが、Ω形状のキノコ貫通路と田の字窓というのは非常に違和感を感じてしまう車内である。よくこんなチグハグした環境を生み出したものだ。

車内にはカニの吊り革がある。よく考えてみれば、このカニ吊り革の背後にΩの貫通路が映り込んでいるではないか。非常に失念していたが、あ後になって一件落着。

福井鉄道ではレトルトのカニカレーなども販売していて、地元特産の「越前かに」に上手く便乗しているのを感じた。まさかこうして、あ隠れたカニ吊り革が居るのは見逃してしまうところだった。車内撮影を敢行して正解だったと思う。

この車両に乗車したのが、福井鉄道最後の乗車となった。次は別の遠征か青春18での立ち寄り…などで訪問をしてみたいと思う。

たけふ新駅にて。フクラム・フクラムライナーが名鉄の車両を挟んで停車している。フクラムライナーに関しては先ほどの撮影以降この線路に留め置き…のようで、明日以降の運用となるようだった。かなり早い時間から駅留置させているのだと思ってしまう。

実はこの駅の構内には735形・レトラムも停車しており北府駅の車庫のサブ機能を担っているような雰囲気になっていた。この駅は相当な役割を切符販売以外にも背負っているのだと感じさせられる。

最後に名鉄車をもう1枚撮影。

福井鉄道では列車が到着した時に殆どの乗客が改札を目指して下車してしまう為、自分の様に写真を撮影しているパターンというのは稀だと思う。

そんな中、乗車して撮影していて面白いと感じた名鉄からの880形を撮影した。相変わらずだが田の字に映る窓が夕景に映えて素晴らしい。そして、外からでも観測できるΩの貫通路。

この貫通路は乗車して是非体感してほしい。こうして去る終盤になってしまったが、福井の鉄道の後継として記録に残せたことが何か良い成果に繋がった気がする。

消しゴムも撮影。(やめておけって)「3」の数字フォントとの落差の面白さが非常に刺さる後継だと自分では感じている。

フクラムライナーはこれからのLRT低床電車の存在を支えていく車両として大きな期待を背負っているが、こうして長閑な地方私鉄の頭端駅に停車している姿を見るのもまた面白い。

あまり長い時間この駅内に居て撮影するのも改札の迷惑になると感じたので、そのまま出札して福井鉄道を後にした。

この先の低床車発展に先駆けて。そして、併用軌道と鉄道の可能性を拡げて。様々な事を感じられた鉄道だった。

帰路へ

そして、武生からはあと1歩で普通列車を逃してしまった。

決済の都合…等も残してしまっていた事が判明し、急ぎ気味に武生からサンダーバードで湖西線を下って帰る事にする。

普段はこの方法で関西方面から人は撮影や旅行に来るのが定番…なようだが、自分にとってはこれが何か贅沢というか半優越に浸った気分であった。正直な感覚で言うと、何か夢を見ている気分に近いかもしれない。車掌が来るまではソワソワだったし、特急列車は慣れないものだ。

しかし、武生では普通列車を使うと3時間は掛かると告げられたので容赦なく特急にベット。後半のGW遠征の調整に無事、間に合った。

車内ではますの寿司おむすび(セブンイレブンだが)を食して北陸気分を少し味わう…などしていると、いつの間にか大津京、山科と到着していた。

皆皆が体験している特急列車の旅が簡単に終了し、終わってしまった。一瞬の魔法のような時間だったと今でも思ってしまう。高速バスなどがあれば楽なんだがなぁ…

GWの前半という事で、何か和やかな出逢いや家族のハートフルな雰囲気を残したサンダーバードは大阪へ向けて発車していった。

この後は高槻に停車だという。それじゃあ新快速じゃないのか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?