【温泉】奥蓼科温泉郷「渋御殿湯」(長野県茅野市)

今日ご紹介する温泉は、長野県の奥蓼科温泉郷にある温泉宿「渋御殿湯」さん。

北八ヶ岳の中腹海抜1800mの高所にある秘湯だ。昨日ご紹介した「渋・辰野館」さんから近く、車で5分ほどの場所にある。こちらも、「渋・辰野館」さんと同様、ぬる湯の秘湯として知られる温泉だ。

2023年夏、こちらに1泊2食付きで宿泊した。

外観

こちらが、お宿の外観。

館内

こちらのお宿は、玄関のある本館と、東館、西館の3棟から成る。

館内に足を踏み入れると、そこは、昭和の温泉宿だった。あちこちに動物の剥製が置かれているのが特徴的だった。

客室

私たちが泊まったのは、東館の客室。バス・トイレ・洗面台のないシンプルなお部屋だ。

お部屋に入ると、昔ながらの和室に、すでにお布団が敷かれていた。お茶やアメニティなども、ひととおり揃っていた。

温泉

お部屋で一息ついたら、温泉へ。

こちらのお風呂は、西館と東館にある。西館のほうが「西の湯」、東館は「東の湯」と呼ばれている。それぞれこのお宿の西の端と東の端に位置し、この2つのお風呂はかなり離れている。

宿泊客は、西の湯と東の湯の両方に入れるが、日帰り利用は、西の湯のみ入浴可能だ。ただし、日帰りでも、別料金の部屋休憩とセットにすれば、西の湯と東の湯の両方が利用可能だということだ。

こちらには、2種類の源泉がある。ひとつは、武田信玄の時代からの「渋御殿湯」という名前の源泉(26度の冷泉)。もうひとつは、昭和28年発掘の足元湧出の新湯である「渋長寿湯」という名前の源泉(31度のぬる湯)だ。後者は、見事な泡付きを見せることで、温泉愛好家の間では有名だ。

そして、東の湯には、「渋御殿湯」と「渋長寿湯」の2種類の源泉浴槽があるが、西の湯には「渋長寿湯」の浴槽はなく、「渋御殿湯」の浴槽にしか入ることができない。したがって、宿泊するか、部屋休憩付きの日帰りにしなければ、両方の源泉を楽しめない。こちらのお宿に日帰り入浴を検討されている方は、この点、要注意だ。

西の湯(女湯)

まずは、日帰りのお客さんも入浴可能な「西の湯」へ。男女別の内湯だ。

脱衣所には、手描きの浴場のレイアウト図が掲示してある。この図のとおり、「渋御殿湯」の源泉浴槽と、加温した天然水の浴槽がある。「渋御殿湯」の源泉は、泉温が26度と、とても冷たい。

こちらが、実際の写真。2つの浴槽と、洗い場がある。ここで体を洗った。

源泉浴槽は、冷たく、あまり長くは入っていられないが、湯の華が舞っており、ものすごく薬効あらたかな気がする。そして天然水の加温浴槽に入ると、全身がじわじわとあたたまり、ほっとする。とても気持ちが良い。

東の湯(女湯)

次に、お宿の反対側にある「東の湯」へ。男湯と女湯の入り口がすぐ近くにある。

シンプルな脱衣所。

脱衣所の壁には、やはり、手描きのレイアウト図。「渋御殿湯の源泉(26度)」「渋長寿湯の源泉(31度)」「渋御殿湯の加温源泉(42度)」の3つがあることが分かる。

こちらが、実際の浴場を、脱衣所側から写した写真。奥から渋御殿湯源泉、真ん中が渋長寿湯源泉、そして、手前(蓋あり)は渋御殿湯の加温浴槽。

逆から見ると、下の写真のようになる。左手前が渋御殿湯、まんなかが渋長寿湯、そして、右奥(蓋あり)は渋御殿湯の加温浴槽。ひとつひとつの浴槽が、檜でできており、とても渋くて神々しい佇まいだ。

渋御殿湯源泉浴槽。小さい。そして、26度のお湯(水)はとても冷たい。

こちらが、「西の湯」にはなく、「東の湯」にしかない「渋長寿湯」の源泉浴槽(31度)。

公式ページによれば、「渋長寿湯」は、

泡立ちのする特殊噴泉で、ご入浴の快さは 他に比の類なきもの

と表現されているのだが、この浴槽には、泡立ちは全く見られない。

「渋長寿湯」の浴槽に入り、その謎が分かった。次の写真のとおり、男湯から管を通って引湯している。足元湧出なのは男湯の浴槽のほうだけで、女湯は男湯からの引き湯なのだ。

つまり、男性の使用済みのお湯を、女湯に回している、ということになる。この事実に、少し、もやもやした。突如、「男尊女卑・・・?」という言葉が、頭に渦巻いた。

昔、私の実家や、祖父母の家で、いつもお風呂は男たちが先に使い、女たちは男たちが使った後の湯を使う習慣であった。そのことを、急に、何十年かぶりに思い出した(注:決してお宿に文句を言いたいわけではありません)。

冷たい渋御殿湯源泉浴槽に入った後、ぬるめの渋長寿湯源泉浴槽に入り、そして、加温浴槽に入る。この3つの浴槽を行ったり来たりすると、まさに、無限ループにはまりそうだ。しかし、後述のとおり、酸性泉であることから、長湯は禁物と思い、早めに切り上げた。

東の湯(男湯)

上記のとおり、「渋長寿湯」は、「東の湯」の男湯のほうで、足元湧出しており、ブクブクと泡が出ているという。そこで、男湯に明らかに誰もいないときに、男湯を覗かせていただいた。

こちらにも、レイアウト図がある。3つの浴槽の構成は、女湯と同じだ。ただ、異なるのは、「浴槽底部より湧出」の文字! これが大きな違いだ。

男湯浴場の全体写真。右奥が渋御殿湯源泉、左が長寿湯の源泉、そして

右手前(蓋あり)が渋御殿湯の加温浴槽だ。

渋御殿湯の源泉浴槽は、女湯のそれと変わりなさそうだ。

そして! 問題の「渋長寿湯源泉浴槽(男湯)」がこちら。

湯面に近づいてみると、なんと、そこからブクブクと、絶え間なく泡が浮かんでくるではないか! これは、「渋長寿湯源泉浴槽(女湯)」には、全く見られなかった現象だ。

その泡立ちの勢いがすごい。まるで、天然のジャグジーではないか。

浴槽の脇を見ると、穴が開いていた。位置関係から見て、ここから女湯へ、湯を流していると思われる。

おそるおそる、腕を浸けてみると・・・。

このとおり、ものすごい泡付きだ!

この足元湧出浴槽に、ゆっくりと入ってみたかった・・・。時間制で男女入れ替えにしてくれればよいのに・・・。

そのように悔しがっていると、ガラリ、と、男湯脱衣所の扉が開く音がした!

(あ、やばい! 退散しなければ!)

(痴女だと思われてしまうではないか!)

そう焦った瞬間、妙齢の女性の声が聞こえた。

なんと、別の女性が、男湯の渋長寿湯源泉の泡付きをどうしても見たくて、ご主人と一緒に、覗きにやってきたという。考えることは同じだ。

お互い笑顔になり、この男湯のブクブク浴槽に、一緒に手や足を浸けたりして、「男性はいいわね~」と話した。ここで初めて会ったおばちゃん2人は、男湯の浴場内で、すっかり意気投合した(注:その後、ほかのお客さんが来られる前に、男湯エリアから引き上げました)。

温泉分析書等

こちらが、2つの源泉の温泉分析書だ。

泉質はいずれも、単純酸性硫黄泉。たまご臭あり。成分が舞っていたり、浴槽の底に沈殿したりしていた。味は、「渋御殿湯」のほうは、気の抜けた炭酸レモン水、「渋長寿湯」のほうは、えぐみのある炭酸レモン水のようだった。パンチのあるお湯だと感じた。お風呂から上がってから、かなり湯疲れしていることに気づいた。

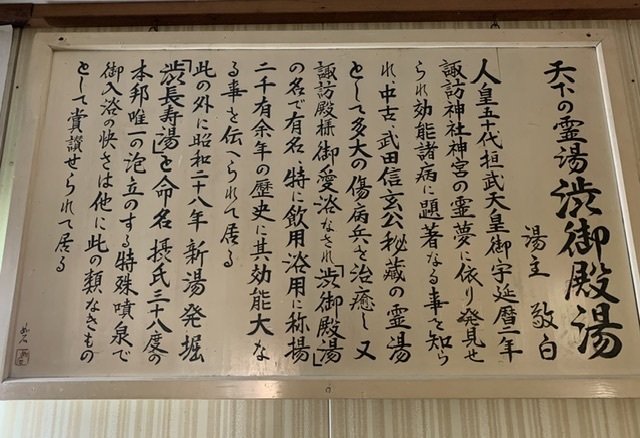

なお、温泉分析書のほか、ご由緒なども掲示されていた。

そして、古文書の展示も・・・。

食事

食事は、大広間にて、他のお客さんたちと一緒にいただく。

夕食

こちらが、夕食メニュー。山菜や川魚の塩焼き、鯉の洗い、天ぷらなどのメニューが、すでにセットしてあった。豪華さはないが、私にとっては十分なご馳走だった。

朝食

シンプルな朝食だったが、こちらも私にとっては十分。

おまけ・旅館の裏

一夜明けて、周囲を少しあるいた。すると、お宿の先に、廃墟のような建物が。「渋の湯」と書かれた目印があった。

近づいてみると「奥蓼科 渋の湯ホテル」という看板が見つかった。廃業されてかなり経つようだ。

その近くに、神社のような建物があった。石の壁と階段がやや崩れそうだったので、登ってみるのは止めにした。

信玄の時代から続く温泉。究極の鄙び感。これぞまさに秘湯だ。西の湯と東の湯で交互浴を繰り返し、お宿で出されるヘルシーな食事をいただいていれば、きっと、湯治の効果があがり、ものすごく健康になるに違いない。近くの「渋・辰野館」と合わせて、夏場にまた再訪したいと思う。

いいお湯でした。お世話になりました!

こちらのお宿についての公式サイトはこちら。

私の温泉系記事へは、以下のリンク集からどうぞ!

この記事が参加している募集

サポートをいただきましたら、他のnoterさんへのサポートの原資にしたいと思います。