#12 山地での「つながり」

リングにあがった人類学者、樫永真佐夫さんの連載です。「はじまり」と「つながり」をキーワードに、ベトナム〜ラオス回想紀行!(隔週の火曜日19時更新予定)

11月26日(火) 22:15〜 ディエンビエンフー

朝6時に起床。軽くフォーを食べると車で出発した。通りすがりに出会ったモンのお宅を電撃訪問した。

そのあと何時間も車で走って峠をいくつも越え、2002年に着工したダム建設の副産物としてできたダー河にかかる大きな橋を渡り、パック・ウオンの三叉路で昼食をとった。トゥアンザオに着いたのは四時。

黒タイの村で一時間ばかり遊び、おこわと肉の燻製の弁当をもらってトゥアンザオをあとにした。ナーノイ村はゾム川ごしに国道から拝み、ディエンビエンフー着が6時。ホテルのレストランでの夕食に、おこわと肉の燻製ももちこんで食べた。食後はそぞろ歩いてスーパーに買い物。戻ったらもう10時。

のどがあまりに痛く咳が出て夜眠れなかったが、今日S氏から抗生物質や痛み止めなどを頂戴し、それでしのぐことにした。

*

ベトナムの朝は早い。

一番鶏が鳴き、あたりが白み、家畜小屋がなかからざわつきはじめるころには人も活動をはじめている。6時にフォーを食べに出た。

食後、朝靄のなかをそぞろ歩いていて、鳥の声に「おや!」と、橋のうえから細い谷川に目をやった。湿った渓石のうえに、せわしないようすで褐色の小鳥が一羽。ミソサザイだ。

この日の行程は、トゥアンザオを経てディエンビエンフーまでと距離も長い。7時にわれわれはゲストハウスをチェックアウトして出発した。

通りすがりのモンの村に寄った。一軒の家の前に主人らしい若い男が立ち、人なつこい笑顔をこちらに向けている。これもなにかの縁。

「家んなか、見せて」とねだったら、予想通りあっさりOKしてくれた。

モンの土間の家

家の中のようすを語る前に、S氏に話した家に関する話をひとつ。

黒タイや白タイの家は高床だが、モンは土間の家にすんでいる。低地にすむ民族の家はたいがい高床で、高地民の家は土間だ。これは蚊よけのため、という説がある。

低地の水たまりにはデング熱を媒介する蚊が、流れのあるところにはマラリアを媒介する蚊が多く発生する。だが、蚊が自力で飛翔できる高さはしれている。だから家の床を高くすれば高くするだけ蚊の侵入を防ぐことができる。低地民が家を高床にするのはそういうわけだ。いっぽう、山の尾根に近くに村をつくるモンなど高地民は、そもそも家の周囲に蚊が繁殖できる沢も湿地も少ないから土間でいい。そんな話だ。

だが文化とはとかく不合理なものだ。機能だけですべて説明できるという文化理論はだいたい怪しい。蚊と住まいの関係にしても、調べれば調べた分だけ複雑にちがいない。

うんちくはこれくらいにしておいて、さっさとモンのお宅を拝見しよう。

若い主人が、切妻の母屋に入る板扉を観音開きに開いてくれている。

ほとんど窓のない家の中は薄暗かった。入ってまっ正面むこうの板壁に、切り紙などが貼られている。祖先や精霊を祀る祭祀をそこで行う。その紙に文字は書かれていない。これこそがモンなのだ。

中国にモンは人口第4の少数民族、苗として900万人も住んでいる。清朝の弾圧により中国南部から南下してベトナムに大移動したのは、だいたい19世紀からだ。さらにラオス、タイへとまたたくまに拡散した。

中国からの難民としての200年を考えると、モンの祭祀空間に文字も図像もないこと自体が、強烈な表現なのかもしれない。自分たちを迫害した漢族の文化的シンボルの漢字を拒絶、いや、文字そのものまでも拒絶しようかという強い意志、あるいは怨念のようなものをそこに感じるのだ。

おもしろいことに、乾季にモンは村でよく紙をすいている。だが、その紙は字を書くためのものではない。お尻をふくためでもない。まさに祖先やカミを祀る場をしつらえ、依り代をつくるためなのだ。

天井を見あげると、おびただしい数のトウモロコシ。黄色というより、つやのいい柿色をした細長い突起の群れが、尖端を下に向けぶら下がっているのはどこか妖しく、落ち着かない気にさせる。

モンは焼畑でトウモロコシを作りまくる。自分たちが食べるためでもあるが、ブタなど家畜のエサにするための方が大きいかもしれない。いっぽうでトウモロコシの蒸留酒は有名だ。その酒はしばしば40度以上と強く、火がつくほど強いものもある。わたしの経験ではモンの酒豪はとんでもない。

主食は米で、タイ族のようにモチ米をおこわにして食べるのではなく、うるちを炊いて碗で食べる。その米はくすんだピンク色をしていて柔らかい。ハトムギ、ソバ、アワなど雑穀類も栽培する。

(2013年、ラオカイ省サパ)

クリント・イーストウッドとモン

モンというと、亜熱帯とはいえ冬は氷も張るような雲上の森を拓いて畑をつくり、家畜を飼い、森のめぐみを得、歯を食いしばって自給自足して、ひっそりとわび住まいしている人々と、ついイメージしたくなる。たぶんそれは正しくない。

清朝に対して不服従を貫いて徹底抗戦の姿勢を崩さなかったのは、独自の流通交易ネットワークにもとづく経済基盤があったからで、ことにアヘン戦争(1840-42)以降は、ケシ栽培とその販売は大きな収入源だった。

このモンとケシ栽培の結びつきは現在にいたるまで形を変えながら続いている。のみならず、技術やモノの交換をとおして近隣の諸民族とも強い「つながり」があった。モンは鍛冶にすぐれているし、また高地で育つスイギュウ、ブタなどの家畜が平地民とのあいだで高値で取引されるからだ。

つまりモンは山中の交易者だ。だからこそ、たとえばサパのような観光地のモンなどで、ベトナム語はできなくとも英語やフランス語を操り、外国人観光客相手にエスニック雑貨などを売る辻商人に、容易に転じることができたのだ。

さて、1960年代に遡ると、ケネディ政権下でCIAの工作により反共ゲリラになったモンは、ベトナムとラオスでの戦争に数多く動員された。山中を縦横無碍に移動できる彼らの機動性にも期待があったのだろう。

「クリント・イーストウッドの映画に、アメリカのモン難民の話ありましたよね」とS氏にふると、すぐにタイトルを思い出させてくれた。

「『グラン・トリノ』です」

大国の利害のぶつかり合いのために、インドシナは20世紀の半分以上ものあいだ戦場だった。モンはそれに翻弄されて離散した。そのことを取り上げたルポルタージュ『モンの悲劇』(毎日新聞社)は日本でも話題になった。

ちょうどその本が刊行された1999年、アメリカ国内に、かつて反共ゲリラとしてベトナム、ラオスで闘ったモンとその家族が16万人もいた。そのうちの3分の1がアメリカ生まれだ。なかにはモン語もベトナム語も知らず、アメリカとモン双方の文化から疎外されている人たちも多い。そんなモン移民たちの苦悩と困難を正面から取り上げたのが映画『グラン・トリノ』(監督&主演:クリント・イーストウッド、2008年)だった。

歴史をひもとけば、モンは何度も強固な民族アイデンティティを示して時の支配者たちに激しく抵抗している。なかでも20世紀初頭に起きた有名な騒乱が「パッチャイの叛乱」(1918-21)だ。

指導者パッチャイは「モンの王国」建設を目指し、フランス植民地政権とタイ族の首領たちの収奪に抵抗してディエンビエンなどで蜂起した。実はこの種のモン独自の救世思想に基づく王国建設運動は、21世紀に入ってもベトナム西北部からラオス北部あたりで発生していて、そのたびに軍隊が出動して秘密裏に鎮圧されたともウワサされている。

そういうモンとアメリカの関わりは20世紀半ばに遡る。

1953年にフランスから独立したものの政情不安が続いたラオスでは、共産圏の中国と北ベトナムを後ろ盾にした左派「パテト・ラオ」と、王室を擁する右派との対立から、ついに1961年、内戦へと発展した。

これに介入したのがアメリカのケネディ政権だ。CIAが資金供与し、ラオスでワン・パオを将軍とするモンの秘密軍隊を結成させ、いわゆる「ベトコン」やパテト・ラオの軍と地上で闘わせた。しかし、1973年にアメリカがベトナムから撤退すると、モンは後ろ盾を失って孤立し、ベトナムとラオスで追い討ちにあって退路も断たれた。さらに1975年を境に両国が共産化すると、大量のモン難民がタイ国へ流出したのだった。

このラオス内戦およびベトナム戦争で、20万人のモンが死んだともいわれる。

西北部大改造

お宅の中は拝見できたものの、あるじたち若夫婦はベトナム語がほとんどできなかった。少数民族の中でもモンはとくに学校に行かない子が多いのだが、町の中心部はすぐそこだし、国道沿いにある村なので意外だった。そんなわけで家やくらしのことについてはきけなかった。それを残念がっていると、

「そうやってモンは沈黙してきたのですね」

S氏がこうまとめてくれて、われわれはムーカンチャイをあとにした。

2000年代はダー河の巨大ダム建設に伴い、西北部でインフラ整備が徹底した。大型トレーラーがすれ違うことができるよう国道という国道がつくりなおされ、労働者たちの居住地区があちこちにでき、人と物資が外部から大量にやってきた。町ごとの移転もあったから地域経済は沸いた。いっぽうで、広大な土地が湖底に沈み10万人もの人が立ち退いた。その多くがタイ族だから、これまた先に書いた、タイ族の共同体を破壊するとどめの一撃にもなった(「#8」参照)。

そんな大改造を経た山間部の景観が車の窓の外にある。巨大なコンクリートの橋の上から湖面を見下ろすかたちで、悠久の昔より両岸の人と文化の交流の障碍となってきた急流ダー河を、あっさりわたる。トゥアンザオはまだ高い山のむこうだ。

遡ると、西北部における大規模な道路整備は1920年代にはじまった。フランス植民地時代に自動車が通行できる道路が建設された。それが最初の西北部大改造だった。

フランスがつくったその道を使って、トゥアンザオにはじめて自動車がやってきたのは西暦何年のことだろうか。はじめて見る自動車を地元の人たちが見て目を丸くした年、ある村で一人の女の子がうまれた。クルマ(車)と名づけられた。時が流れ、彼女はいつしか村の最長老になっていた。

この旅で、S氏を道連れにしてトゥアンザオに立ち寄ることにしたのは、彼女に関してわたしにはひとつ悔いがあったからだ。

3月にもわたしは村を訪ねていた。クルマ婆はそのときすでに体調を崩し、食事も喉をとおらないほど衰弱し、町の病院に入院していた。「高齢だし、たぶんもうムリだろうよ」という、村でありがちな諦めのいい家族のことばを聞いて、すぐに病院まで見舞いに行った。

出発の朝、わたしは1時間以上も時間をもてあましていた。にもかかわらず、最後にもう一度彼女に会っておこう、とは思いつかなかった。だが、ハノイに向かう車がファディン峠の急坂を上りきり、いつものように名残惜しくトゥアンザオのブット山を見返ったとき、クルマ婆のことをふと思い出した。このとき、もう一度会いに行かなかったことへの後悔がフツフツと湧いてきた。だからこの旅では、彼女を弔う線香を供えに行こうと決めていたのだ。

(1997年、トゥアンザオ)

100歳の長老

8ヶ月ぶりに訪ねて驚いた。

最古老のおそるべき体力、そして精神力! さすがに自力で立ち上がることはできず、寝床にからだを横たえていたが、ことばも意識もはっきりしている。わたしは再会をよろこび、かたわらに座って手を握り、痩せた腕や肩をさすった。これが村では病人を見舞うふつうの作法だ。

家の壁に、役所から贈呈された100歳を敬老する立派な祝賀の額が飾られていた。

ん…ホンマか!

10年も前に亡くなった夫チュア氏の生年が1925年。たぶんこれはまちがいない。もし彼が生きていたとしても100歳に達していない。数えで95歳だ。クルマ婆の生年は不明だが、1997年にチュア氏から6つくらい年下ときいた。

ハノイからトゥアンザオを経由するライチャウまでの約500キロの道路が全線開通したのは1933年だった。西北部での道路工事開始まで遡ったとしても1927年。ということは、トゥアンザオにはじめて自動車がきたのは86〜92年前なので、クルマ婆もせいぜい90歳だろう。

そのことは村の人たちもみんなわかっている。では、問題はなぜ彼女が100歳ってことになったかだ。

ベトナムでは70歳から10歳ごとに祝い状と記念品が贈られ、100歳を迎えると国から約6000円の祝い金も贈られる。たぶん理由はそれだ。

村のなかか親族のあいだかで入り用があり、クルマ婆100歳のお祝いのお金で補うことになったのではないか。ある家族だけが得するようなウソの申請を、ほかの村の人が黙って許すとはおもえない。それに、そんな村の中での評判を落とすにちがいないズルを、わざわざするような家族ではないからだ。

だが残念ながら滞在時間が短すぎて、その辺の事情を誰からも聞き出せなかった。

晩年のノート

クルマ婆の話に踏み込む前に、チュア氏のことも書いておこう。

彼は貴族ではないが、スイギュウを15頭も所有する裕福な家のうまれだった。スイギュウは水稲耕作に不可欠な家畜なので、今でいったら資産価値の高い機械を15台所有し、しかもそのレンタル料による安定収入あるようなものだ。

彼はフランスがつくった町の小学校に通い、フランス兵の駐屯地に奉公にいったこともある。走り高跳びだったかで地元の競技会に出て表彰されたともきいた。

もちろんフランス撤退後は社会主義化にともなって、土地も資産も国に召し上げられ、一家は平等に平均化された村の一農家となった。しかし彼は小学校に通ったことがあってベトナム語ができたし、黒タイ語の読み書きまで親から習ってできたから、1955年に設置された民族自治区にトゥアンザオが編入されると、一時期はベトナム語と黒タイ語を教える小学校の教員にもなった。当時、西北部に読み書きできる人は少なく、教員不足に困っていたからだ。

わたしが知るチュア氏は、家の周囲に植えたロブスター種のコーヒーの木を大事に世話していた。実がなると自分で摘んで処理して焙煎し、手杵と手臼で搗いてすっていた。昼下がりや夕飯後のくつろいだ時間に、その正真正銘の完全自家製コーヒーをかならずふるまってくれた。最大限のサービスで、たっぷりの砂糖もいれてくれた!

ロブスター種はアラビカ種とちがいドロ臭くてまずい、というのが一般的評価だが、彼がいれてくれるコーヒーはおいしかった。村には同じような自家製コーヒーをいれる人が他にもいたが、彼のが段違いにおいしかった。カゴ作りでもなんでも器用にこなし、服装にもシャレっ気があって、話にもユーモアをまじえるセンスのいい人だったので、コーヒーにもきっと小ワザがきいていたのだろう。

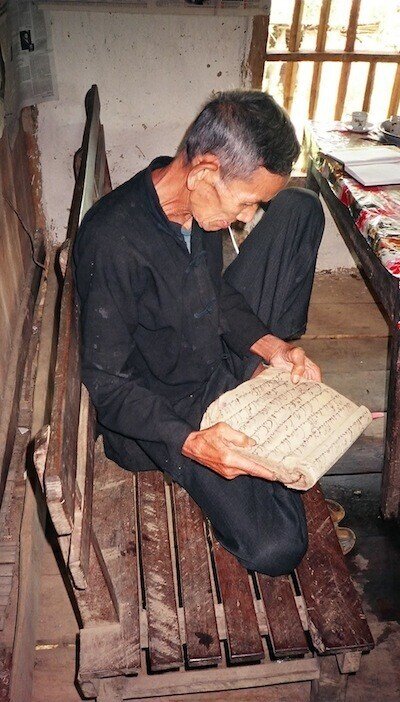

彼が亡くなったあと日本から訪ねると、同居の三男の息子さんが一冊のノートを示した。

「オヤジがこんなものを書き残していたよ」

きれいとはいえないが、なじみのある大きな字ではっきり書き綴られているのは、祈祷の祝詞だ。彼はよそのお宅に祖先への祈禱を頼まれるほどの祈禱師でもあった。

三男は黒タイ語の読み書きはできない。

「祈禱文ですね」と伝えた。

「らしいな。まちがいも多いらしい」

たしかに誤字がちらほらある。

「それにしても、なんでこれを書いてたんでしょうね」と疑問を口にすると、「さあ、わからん」とでもいいたげにしばらく沈黙してから、

「マサオがいつもノートになんか書きつけてるから、父さんも真似したんじゃないの」と、声をたてず頬に皺を寄せて笑った。

写真に撮らせてもらいながら、もしかするとわたしへの贈り物だったのかもしれないと思うと、感慨深かった。

魔女の貫禄

宗教者としてはクルマ婆のほうが筋金入りだ。

祈禱だけでなく、山で採った薬草を煎じて薬も処方するし、精霊たちと交信して呪術もする。口のすき間から見えるお歯黒、深い皺のあいだに隠れたつぶらな瞳、結いあげた灰色の蓬髪という風貌は貫禄十分。愛と尊敬をこめて魔女とよんでいい。黒魔術にも通じているとウワサされるほどなのだ。

思えば、クルマ婆とチュア氏は不思議な夫婦だった。

幼いころに父を亡くし、残された母と幼い妹3人は親族たちを頼って小さくなってくらさねばならず、教育も受けられなかった。そんな彼女と、村では有力な草分けの一族の息子として育ちがいい方だったチュア氏が、なぜ結ばれたのかわたしは知らない。激しい恋のロマンスがあったにちがいないと、勝手に想像していた。

ところがこんなことがあった。1998年秋の収穫後、チュア氏は遠方の村から評判の良い男女の呪術師二人を招き寄せ、ヤギを犠牲にして三日三晩にわたって盛大な儀礼を開催した。理由は、ある晩、夢の中にあらわれた元カノが幸せそうじゃなかったからという。その元カノは、彼と別れたあとよその村で家庭を築いたものの、先に亡くなっていた。

あらま、そっちの方が大恋愛だったぽいではないか! 少し面食らった。

儀礼の3日間、クルマ婆はチュア氏の昔の恋の思い出など気にとめないようすで、招かれた呪術師たちとふつうに接し、家族の一人として儀礼にもふつうに参加していた。

(1998年、トゥアンザオ)

それはそうと、チュア氏ら夫婦は難しかったにちがいない。二人がケンカしているところは見たことがない。とはいえ、そもそもほとんど一緒にいなかった。

チュア氏はいつも家にいた。しかしクルマ婆は祈禱や呪術の依頼を受けては出かけていった。ときには何日も泊まりがけだった。村にいるときも、幼い孫の世話にかこつけては、貧しい息子と娘の家3軒を順ぐりに泊まり歩いていた。同居のヨメとの折り合いもよくはなかったためだろう。働き者のヨメが、いろり端で調理する手を休めることなく涙とともに小声でこぼす愚痴を、か細い歌声のようにきくこともあった。

クルマ婆は本当のクルマみたいに、今日はあっちへ、明日はこっちへ、とエンジンを吹かせていた。遠方から戻ったときは、かならず肉やら、おこわやら、なにかしらのお土産があるので、小さな低い食卓を出してみんなでわけあった。彼女は、旅で仕入れた珍しい話や、よその村での出来事を話してきかせる。こんなふうに土地に縛られている農民たちのあいだに、宗教者は世間の情報をもたらすものらしい。

おしゃべりのいっぽうで、秘密厳守こそ呪術師に不可欠な必要条件だ。呪術師のところには心身の不調に関わるありとあらゆる相談事がもちこまれる。インポの悩みは多いし、もちろん中絶、堕胎もある。個人的な悩みに付随して、家族、親族、村など共同体を揺さぶりかねないあらゆる問題がさらけ出される。それをバラしてしまうようでは、悪い魔法使いとして迫害されてしまうだろう。

魔法使いの弟子

クルマ婆はわたしの姿を認めると、

「息子よ!かあさん、会いたかったぞ」と、遠くからでも呼び止め、小走りに寄ってくる。祝福のことばをくりかえしながらわたしの手をぎゅっと握ってわたしに密着する。もうほっぺたにくっつきそうなくらい顔を近づけると、ささやきに変わる。

「なあ、川のほとりに住んでる娘や孫たちのことよ。ホントたいへんだよ。田んぼはせまいし、孫らはちっちゃいし。ちょっと助けてやんないと。わかってるよね、おまえ」

こんなふうに娘や息子の家族の貧窮を順番にもちだして、援助をせびる。

「ぼく、オー・デー・アー(ODA:政府開発援助)じゃないけど」

「は? いつもわかんないこといってるね。で、いくらくれんの?」

クルマ婆は、自分に都合の悪いことはいつもわからないか、聞こえない。抵抗むなしく魔術にはまってオー・デー・アーになりさがったカモを見届けると、むずかしい表情にかわり、なにやらつぶやきながらスタコラサッサ去っていく。

彼女はときどき山で薬草を摘んできて囲炉裏で煎じたり、搗いたりして薬の調合をしている。そんなとき、「それ、なんの葉っぱ?」、「なんの薬つくってんの?」など尋ねても無視だ。あるとき、反応してくれるまでくりかえしてみた。

「は? なにいってんのかよく聞こえないねえ」と、とぼけられた。民間医療の細部を聞き出すのは困難だ。

祈禱師は比較的世襲的だ。村の中で信頼されている家族のあいだで伝えられることが多いからだ。だが、クルマ婆が身につけているような呪術が、どのように伝えられるのかは人によってさまざまだ。

クルマ婆は母から教わったといったが、じゃあお母さんはだれから、ときいたら「知らない」と。またトボけられたのかもしれない…。

チュア氏が招いた女性呪術師は、森の精霊「フィー・パー」に森で遭い、呪具、呪文、呪力を授かったそうだ。フィー・パーの髪の毛も呪具の一つで、わたしも触らせてもらった。ずいぶんゴワゴワしていた。

トゥアンザオを発ったあと、S氏とこんな会話があった。

「たぶん彼女に弟子はいないから、もったいないですけど、彼女の呪術も薬草に関する知識もこれっきりです」

「カシナガさんが弟子入りすればよかったのに」

「まさか!魔女ってのは魔法なんか使わなくても手強いですよ」

「だからこそ、すごい力が身につけられるんじゃないですか」

「たしかに。それで魔神みたいになってたら、ぼくのまわりの何人かは謎の死をとげていたことでしょうね」

樫永真佐夫(かしなが・まさお)/文化人類学者

兵庫県出身。1995年よりベトナムで現地調査を始め、黒タイという少数民族の村落生活に密着した視点から、『黒タイ歌謡<ソン・チュー・ソン・サオ>−村のくらしと恋』(雄山閣)、『黒タイ年代記<タイ・プー・サック>』(雄山閣)、『ベトナム黒タイの祖先祭祀−家霊簿と系譜認識をめぐる民族誌』(風響社)、『東南アジア年代記の世界−黒タイの「クアム・トー・ムオン」』(風響社)などの著した。また近年、自らのボクサーとしての経験を下敷きに、拳で殴る暴力をめぐる人類史的視点から殴り合うことについて論じた『殴り合いの文化史』(左右社、2019年)も話題になった。

▼著書『殴り合いの文化史』も是非。リングにあがった人類学者が描き出す暴力が孕むすべてのもの。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?