【『逃げ上手の若君』全力応援!】㊴続・緊迫する信濃…そして、鷹を操るミステリアスな頼直は、弧次郎に何を命じたのか?(若干、ネタバレ注意です!)

南北朝時代を楽しむ会の会員の間でも話題騒然の週刊少年ジャンプ新連載『逃げ上手の若君』ーー主人公が北条時行、メインキャラクターに諏訪頼重! 私は松井優征先生の慧眼(けいがん=物事をよく見抜くすぐれた眼力。鋭い洞察力。)に初回から度肝を抜かれました。 鎌倉時代末期から南北朝時代というのは、これまでの支配体制や価値観が崩壊し、旧時代と新時代のせめぎあいの中で、人々がそれぞれに生き方の模索を生きながらにしていた時代だと思います。死をも恐れぬ潔さをよしとした武士が〝逃げる〟という選択をすることの意義とは……? 〔以下の本文は、2021年11月14日に某小説投稿サイトに投稿した作品です。〕

『逃げ上手の若君』の第39話センターカラー部分ですが、元ネタがあるそうですね。

詳しい知人によると、今年八月に起きた江ノ電の撮り鉄さんたちに絡まれた外国人の方(私は視聴していないのですが、動画があるそうです)を玄蕃に替えて描き込んでいるようです。しかも、この映像が撮られた場所というのが、のちの時行に関係のある龍の口処刑場の前だったとか……うーん、松井先生はこの一枚にもいろいろと盛り込んでいらっしゃるのですね。

**********************************

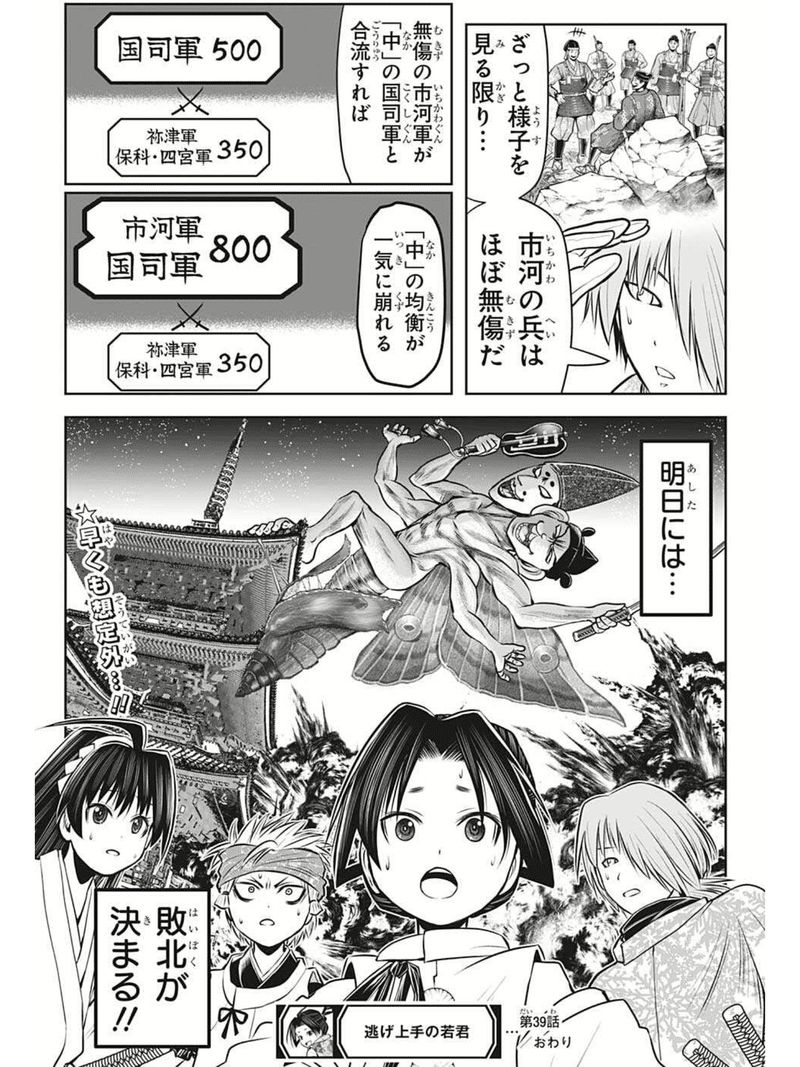

さて、本編ですが、川中島の保科弥三郎とオッサンたちも登場、門番さんも相変わらずのブラックぶりを発揮していてなごむのですが(え、なごまない?)、鈴木由美氏の『中先代の乱』から戦況を拾ってみたいと思います。

まず、前回までのところでとりあげた内容を、作品に関わるところでまとめてみます。

・信濃には建武二年二月に散在する朝敵人を討伐せよとの綸旨が出される

・市河助房らは、翌月三月八日に越後との境に近い常岩北条(同飯山市)の城を攻め落としている

・府中(同松本市)でも騒動があり、三月十六日に小笠原貞宗が反乱鎮圧に向かっている

・五月十六日には、市河助房らが小笠原貞宗の軍に参じている

・六月には、信濃国司の書博士(官吏養成機関である大学寮の書道の教官。位は従七位上相当)清原真人が信濃に下向した

そして、これに続く七月以降は以下のとおりです。

時行方と信濃守護小笠原貞宗方が衝突したのは、七月十四日である。守護方は前日の十三日の時点ですでに軍勢を集めていたから、少なくともこれ以前に時行方は蜂起していたことがわかる。

(中略)反乱を起こしたのは時行、諏訪頼重・時継と滋野一族であった。

まず七月十四日に、保科弥三郎・四宮左衛門太郎は信濃守護所の船山郷青沼に攻め寄せた。だが前日に守護方に馳せ参じていた市河らの軍勢により、保科・四宮勢は敗れた。その後、八幡河原(長野県千曲市)・篠井河原(同長野市)・四宮河原(同)と時行方と守護方との合戦が続いた。

十五日には八幡河原・福井河原(同千曲市)・村上河原(同埴科郡坂城町)で合戦があり、時行方と守護方の軍勢は二十二日まで戦い続けた。

作品の保科や四宮のことが好きな人が聞いたらショックなことが書いてありますが、彼らの敗北の裏では、大きな企てがなされていたのです。

しかし、信濃守護を襲った軍と時行のいた本軍は別行動をとっていた。どこから別動隊になったかは不明である。信濃守護方と戦った部隊が執拗に戦い続けたのは、守護方の軍勢を引き付けておくための陽動作戦であった可能性もある。

ーーさて、今回はここまでにしたいと思います。このあたりの出来事とそれぞれの人物たちがどのように描かれるかは、歴史ファンとしても、松井作品ファンとしても、今からとても楽しみです。

**********************************

今回、他にも気になったのは、祢津頼直彼自身と、頼直と弧次郎との関係です。

『日本歴史地名大系』には、祢津氏が「鎌倉時代には鷹を使う「放鷹の術」にかけて、高名であった」〔「禰津館跡」の項目より〕とあり、それを生かした頼直の設定なのだと思いました(ちなみに、現代でも、「鷹匠」という鷹を飼育・訓練する専門家の方たちがいて、各種イベントや害鳥駆除などをお仕事としているそうです)。

※放鷹(ほうよう)…鷹狩りをすること。飼いならした鷹を放って鳥などを捕えること。

ミステリアスな印象の頼直ですが、弧次郎に対して「今日から戦場に出る時は顔を覆え」というのは、何を意図しての指示なのでしょうか。

時行をして「…何か妙な雰囲気だったなあの二人」と言わせ、亜也子も「私も詳しく知らないけど お家の事情が少し複雑みたいなの」と返します。

私ははっとしました。ーー顔を隠せというのは、いざという時に、時行の身代わりになれということなのではないのだろうか、と。

私は、古典『太平記』で語られる中先代の乱の結末を知るので(これまでどおり、読者の皆さんがもしご存じだとしても、ここではまだ明かしません)、第39話を読み終わって〝そんなのいやだ〟と心の中で何度も叫んでしまいました。

しかし、すべてを知る者として北条時行や諏訪頼重を現代の少年漫画誌に甦らせた松井先生です。動乱の世にあって、登場人物たちがどのように自分の意志を持ち、生きた様を描くのか……私はそれを、南北朝時代に似る乱世である現代における一読者として、見守りたいと思うのです。

〔鈴木由美『中先代の乱』(中公新書)を参照しています。〕

私が所属している「南北朝時代を楽しむ会」では、時行の生きた時代のことを、仲間と〝楽しく〟学ぶことができます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?