【『逃げ上手の若君』全力応援!】㊷時代のカリスマ・後醍醐天皇に魅了された公家は麻呂だけではない?…そして、神輿に乗った麻呂が神党の保科・四宮を怒らせてしまった!

南北朝時代を南北朝時代を楽しむ会の会員の間でも話題騒然の週刊少年ジャンプ新連載『逃げ上手の若君』ーー主人公が北条時行、メインキャラクターに諏訪頼重! 私は松井優征先生の慧眼(けいがん=物事をよく見抜くすぐれた眼力。鋭い洞察力。)に初回から度肝を抜かれました。 鎌倉時代末期から南北朝時代というのは、これまでの支配体制や価値観が崩壊し、旧時代と新時代のせめぎあいの中で、人々がそれぞれに生き方の模索を生きながらにしていた時代だと思います。死をも恐れぬ潔さをよしとした武士が〝逃げる〟という選択をすることの意義とは……? 〔以下の本文は、2021年12月11日に某小説投稿サイトに投稿した作品です。〕

『逃げ上手の若君』第42話では、国司・麻呂(まろ)こと清原信濃守への見方が変わってしまいました。

最初登場して、「麻呂世界」とか言っているうちは、ありがちバカ公家キャラくらいにしか思ってなかったのですが、残虐性を帯びて信濃に舞い戻ってきて(特に無辜の領民を至近距離で射殺すシーンで)、すごく嫌な許せないキャラになりました(単純ですみません…)。

しかし今回、そこまでの変貌を麻呂が遂げたのは「帝世界」のためだったとわかり、作品中でも後醍醐天皇との関わりのシーンが描かれていましたが、史実はどうであれ、〝そうか、そういうことだってありえたのかもしれないな〟と妙に納得させらてしまいました。

**********************************

「後醍醐天皇もまた 比類なき覇気とカリスマを備えた英雄だった」

後醍醐天皇の影響力って、そんなにすごかったのかって……?

例えば、鎌倉幕府討幕の企てが発覚して隠岐に流された後醍醐天皇の傍に付き従い、ともに隠岐を脱出して来た千種忠顕は、足利尊氏や赤松円心らと六波羅探題を攻め滅ぼしています。尊氏が後醍醐天皇から離反したのちは、名和長年らと尊氏をいったん西へと敗走させる手柄も立てています。以前紹介した天津佳之氏の『利生の人』という小説の中でも、「〝武家貴族〟と知られる千種忠顕」という表現で、公家らしい気取りとガラの悪い荒っぽさのある人物として描かれているのが印象的です。

「帝の覇気が乗り移ったかのように 多くの貴族が慣れない武器を持ち 命がけで戦場に立った」

一方で、〝こんな人が…!?〟みたいにおとなしい穏やかな感じの公家も後醍醐天皇を慕い、帝の理想世界の実現に身を投じています。

後醍醐天皇が隠岐に配流となる前、幕府軍が京に迫る中、護良親王が進言します。父帝が都から奈良へ脱出すること、そして、幕府軍を足止めするのと比叡山の僧兵たちの本心を確かめるために、誰かが帝の身代わりになって比叡山に入るのがよいという作戦です。ーーここで選ばれたのが、大納言師賢でした。

延暦寺が〝後醍醐天皇〟をお迎えして臨戦態勢に入ったという知らせを受けた六波羅探題は比叡山を攻めますが、護良親王率いる僧兵たちがそれを迎え撃ち、唐崎の浜で打ち破ります。勝利に湧く比叡山でしたが、帝のお姿を隠していた御簾が風で吹き上げられてしまい……天皇のお召し物をまとった師賢を見て僧たちは大パニックとなります。

「天狗の所行か」

師賢は比叡山を脱出、笠置城の後醍醐天皇に合流しますが、城が落ちて師賢の身柄も幕府方の手にわたり、下総国(今の千葉県)へと流されます。そしてそのまま、「帝世界」の到来を見ることなく師賢はその地で没しました。ーー現代人の感覚からすると、〝後醍醐天皇のせいで転落人生じゃん、この人〟となりそうですよね。

しかし、下総国での師賢を『太平記』はこのように語るのです。

君いかばかりか、遠嶋の浪の上に浮べる、宸襟を傷ましめ御座すらんと、思ひやり進らせらるる度ごとに、落つる泪のなほもこれ、浮世の中の妄執なると、ひそかに袖を絞られける。

※宸襟…天子の心。

ーー遠く隠岐に流された帝はどうしておいでであろうか。その心中に思いをめぐらすたびに涙が落ちる。もはや栄華も贅沢も望まない心静かな生活を送る私の、ただひとつのこの世での心残りは帝なのだ……。

自分の人生が変わってしまうことも厭わないほどの、大きな魅力を後醍醐天皇が持っていたことの一端が知れるエピソードではないかと思います。

**********************************

「神を信じる我等が土地で 神輿とは片腹痛いわ」

「神輿に乗れる人は神様だ この信濃じゃお一人だけだぜ」

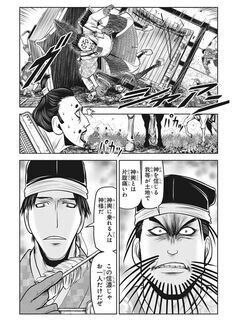

武士の常識を超える無茶苦茶な「戦闘神輿」で信濃の地を蹂躙した麻呂(まろ)に対して、ダブル白馬で蹴り込む保科弥三郎と四宮左衛門太郎かっこよかったです!

今回の記事の前半でも登場した僧兵ですが、中世の大きな寺の僧兵たちは神輿を担いで出て強訴をしたりすることを、日本史の授業で学んで覚えている方も多いと思います。

神輿を前面に出して乗り込んで来る僧兵たちに対して、仏罰・神罰が怖くて武士たちも矢を射かけたりできないというのが、当時の〝お約束〟でした(もちろん、そんなのはまったく気にしない平清盛や織田信長のような超有名人もいたにはいたのですが……)。

そんな時代の中で、弥三郎と左衛門太郎のとった行動は、麻呂(まろ)の乗った神輿を破壊する自分たちよりも、乗っている彼の方がよっぽど罰当たりだと思うゆえのものです。少なくとも『逃げ上手の若君』の中では、諏訪氏の当主であり、諏訪明神そのものである諏訪頼重だけが、神輿に乗れる絶対の「神」なのです。

ところで、武士の属性とはおおむね「源氏」か「平氏」なので、正式な書類には「源」か「平」の本姓で自分の名前を書いたのだそうです(例えば、足利氏ならば源氏なので「源」、北条氏ならば「平氏(平家)」なので「平」です)。

諏訪氏はどうなのかというと、鎌倉幕府に仕える「武士」としては北条氏と一緒で「平」なのですが、「諏訪明神」として影響力を与える信濃での姓は「神」です。ーーこれは、決して冗談ではありませんよ。この「神」の姓でつながっている一族たちが「諏訪神党」なのです。

この事実を思い起こすたびに、諏訪氏(オフィシャルな立ち位置の「神官」もうまく使い分けている?)の〝どちらにも属すつもりはない〟という反骨・反体制のスタンスってすさまじいな……と思うのです。

後醍醐天皇はこの時代の日本国の大カリスマであることは疑いはありません。足利尊氏も然りです。

しかしながら、〝どちらにも属すつもりはない〟という「気概」、法を重んじ法の下の秩序と平和を実現したいと望んだ(そして、自分たちをその仲間であるとして引き立ててくれた)北条氏への恩義に報いんとする「情熱」を秘める諏訪氏、そして、その諏訪氏と「神」の名において盟約を結ぶ諏訪神党……熱い!

強大な力であったとしても、自分たちが否と思えば立ち上がり、立ち向かう、愚直なまでのまっすぐさって、一体……。

〔日本古典文学全集『太平記』(小学館)、ビギナーズ・クラシックス日本の古典『太平記』(角川ソフィア文庫)を参照しています。〕

私が所属している「南北朝時代を楽しむ会」では、時行の生きた時代のことを、仲間と〝楽しく〟学ぶことができます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?