「犀」になった東京地裁(2006)

「犀」になった東京地裁

Saven Satow

Mar. 20, 2006

「教えを導くのは『答え』ではなく、『問い』である」。

ウージェーヌ・イヨネスコ

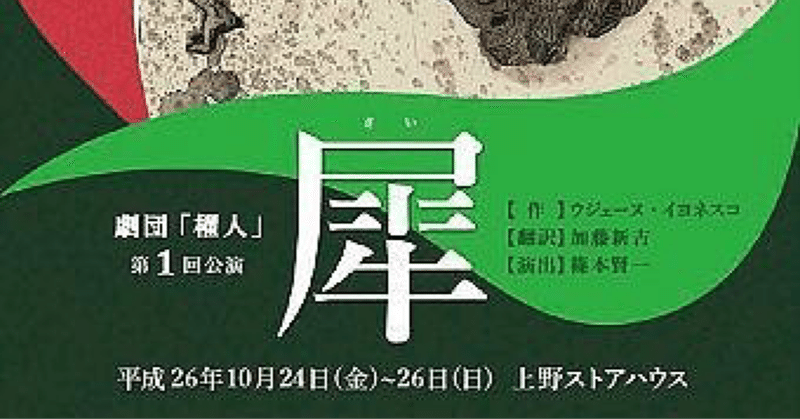

ウージェーヌ・イヨネスコ(Eugène Ionesco)は、1958年、寓話劇『犀(Rhinocéros))』を執筆します。彼はその型破りな作風により評価されていなかったのですが、この全体主義批判の劇以降、最も注目される文学者と見なされるようになります。ただ、『犀』はつかみどころのないイヨネスコの中でもメッセージ性が強く、例外的とも言えます。

主人公ベランジェの住む街に犀が数頭現われ始めます。最初は、誰も気にとめません。そのうちに、犀の数が増え、ベランジェ以外みんな犀になってしまいます。ベランジェも犀の真似をして、同化しようとしますが、結局、それを彼は断固拒否し、人間として生きることを決意するのです。「僕は絶対に負けないぞ(Je ne capitule pas)」。

しかし、東京地裁は犀になってしまったようです。それどころか、犀にならなければならないと人々に訴えてさえいるのです。

アメリカの健康食品会社の日本法人への課税処分に関する読売新聞の報道をめぐる民事訴訟において、3月14日、東京地裁の藤下健裁判官は読売新聞記者が取材源についての証言を拒絶したのには理由がないという判決を下しています。「取材源が、守秘義務の課せられた国税庁職員である場合、その職員は法令に違反して記者に情報を漏らしたと疑われる」以上、「取材源について証言拒否を認めることは、間接的に 犯罪行為の隠蔽に加担するに等しく、到底許されない」と述べています。犀になって大勢に順応しろというわけです。

今の社会の空気を反映しているかに思える判決です。現実・仮想空間のいずれでも同調圧力が強く、息苦しさを覚えるほどです。この風潮に異を唱えると、犀が次々に現われ、圧殺しようとします。裁判所がこういう姿勢では、日本が全体主義に支配されかねません。

しかし、東京高裁は、東京地裁と違い、犀にならなかったベランジェの正しさを認めているのです。3日後の17日、東京高裁(雛形要松裁判長)はNHK記者の取材源秘匿を「知る権利の前提」と認定しています。「僕は絶対に負けないぞ」という決意は決して踏みにじられてはなりません。「犀」は全体主義の比喩です。犀はいつでも社会に出現し、いつの間にか乗っ取ってしまう危険性があるのです。

〈了〉

参照文献

ウージェーヌ・イヨネスコ、『授業・犀』、諏訪正他訳、白水社、1993年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?