全国水族館の旅【38】むろと廃校水族館

水族館は飼育繁殖と研究のみならず、教育活動にも携わる博物館施設。次世代の希望を育てるという点において、学校と理念を共有していると言えます。

少子化よって次々と多くの小中高が役目を終えていく中、高知県では地元NPOの方々の手によって、廃校を水族館へとリニューアルされるプロジェクトが成し遂げられました。学校のテイストを残した展示スタイルと愛らしい生き物たちは誠に素晴らしく、生き物好きの間では大人気の施設となっています。これは絶対に行くしかないと思い、筆者は土佐の海を訪れました。

港町の廃校が大復活! 四国の海洋研究拠点!!

高知市からレンタカーに乗ってスタートした筆者は、海沿いの道を走りながら室戸市へと向かいます。途中で休憩がてら、海を眺めつつ、磯の生き物たちを観察しておりました。注意深く見ているととてつもない大発見をすることがありますので、岸辺の生物観察はオススメです。

どんどん車を走らせ、室戸岬に向かいます。室戸岬は明媚な景観を擁する観光地であり、サーフィンの名所としても有名です。

岬では遊歩道が整備されており、生き物好きとしてはぜひとも海浜の生物観察をオススメします。時期によっては海浜植物が美しく開花しているので、探索の思い出を美しく彩ってくれるでしょう。海岸線には、海洋生物も陸域の生物も数多く集まってくるのです。

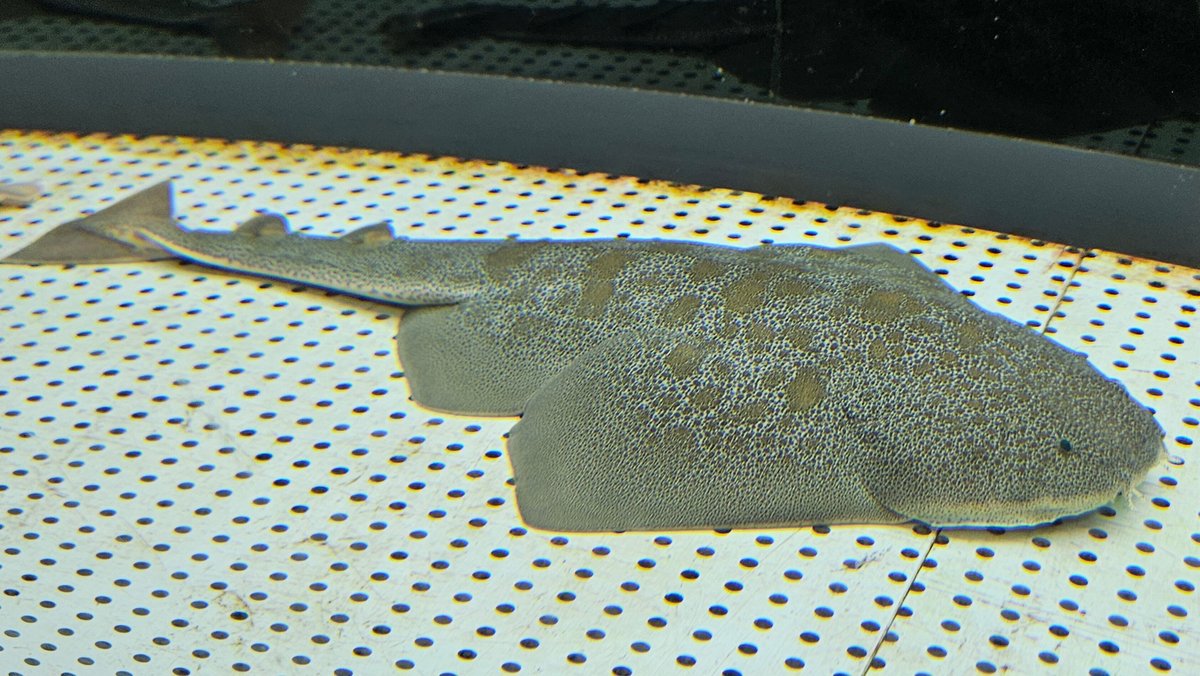

素晴らしき土佐の海岸線の情景を味わったら、いよいよ水族館へGOです。むろと廃校水族館は室戸市立椎名小学校をリノベーションして誕生した水族展示施設であり、小学校のテイストを最大限に活かした素敵な展示スタイルが大きな魅力です。展示されている海洋生物の多くは地元の漁師さんが捕獲した個体であり、地域の人々の手によって学術の発展を支えられています。

土佐の海の環境問題と生態系を、間近に感じることができる奇跡の水族館。海洋生物学の知見を広げる学習の始まりです。

高知の海洋生態系を学ぶため、水族館に「登校」!

濃密な生態学習と環境問題へのアプローチ

廃校水族館である本館には、随所に小学校らしさがあふれています。来館者を楽しませる工夫が満載で、観覧していると、いつの間にか展示の世界に没入することになります。

学校の味わい深い雰囲気を残しつつも、本館では他の水族館にも負けないスタイリッシュな展示を見ることができます。ノスタルジーと先進があふれる空間で、高知の海の生き物たちと対面してください。

本館の展示生物の大半は、地元の漁師さんから提供された個体です。水族館のみならず全ての博物館施設が同じだと思いますが、科学の発展のためには地域との結びつきがとても重要です。地元の人々から得られる生体や情報は、水族館を大いに躍進させるのです。

我々来館者も、漁師さんたちに感謝! 水槽の展示生物を見ていると、高知の水産業の偉大さを感じます。

むろと廃校水族館を擁する室戸市は、アカウミガメの産卵地として重要な地域です。本館ではウミガメの飼育繁殖が行われており、人工孵化によって生まれた個体を水族展示で見ることができます。

ウミガメの里での美しき生命との出会い。この貴重な時間をじっくりと過ごしたいですね。

魅力的な生体展示のみならず、環境問題について独自の観点からアプローチしているのも本館の大きな特徴です。それこそが、「新しい仲間たち」と称した海洋環境中のゴミの展示です。

海の生き物の命を奪うこともあれば、小動物の棲家となることもあります。

ただの害悪として表現するのではなく、考えるきっかけを与える「仲間」としての海洋ゴミの展示。これらの資料での学習を通して、我々は環境問題に新たなアプローチで考察できるようになると思います。

元学校の特性を活かした唯一無二の水族展示

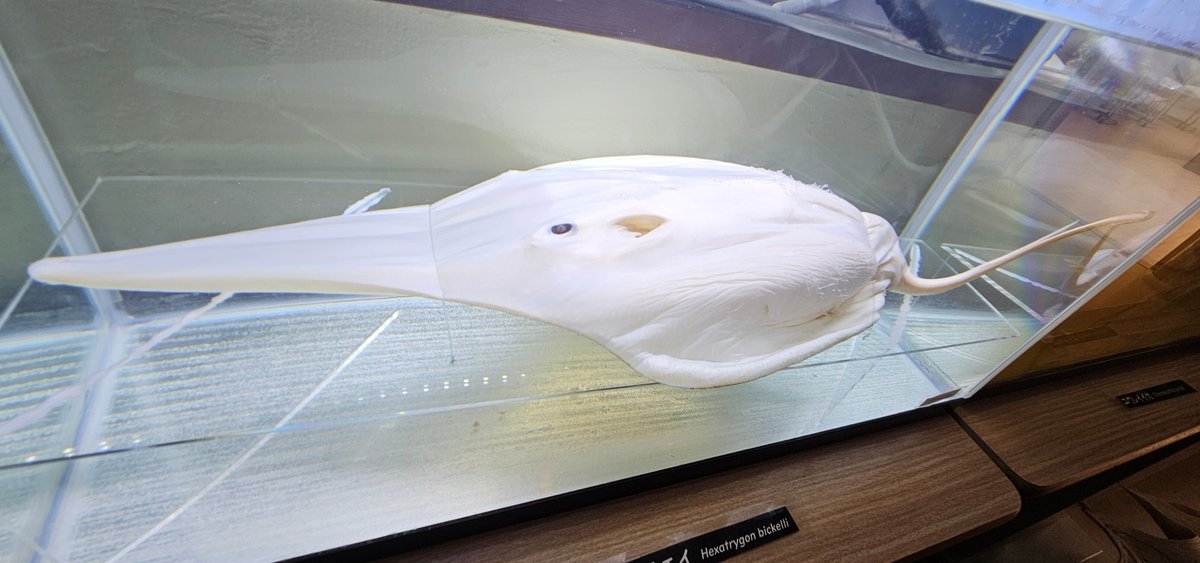

古今を問わず、学校は教育用・学術用の資料の保存場所となっています。水族館に転身した本館でもそれは同じであり、館内には多種多様の学術標本を見ることができます。

ノスタルジックな校舎の中を歩きつつ、生き物たちの標本を眺めていると、自分が小学生だった頃を思い出しますね。

もちろん魚たちの標本もいっぱい!

筆者が強く惹かれたのは、サメの赤ちゃんの液浸標本です。生態や生理的特性を理解するうえで、幼体の標本はとても重要です。可愛い海の王者たちの姿をしっかりと見ておきましょう。

まだまだ標本展示は続きます。本館のスタッフは20年以上に渡って室戸の海洋生物の調査をされているので、保管標本は極めて膨大です。展示されているのは全体のほんの一部であり、四国の海の雄大さを強く感じますね。

液浸標本に続いては骨格標本です。理科準備室は骨格展示室に様変わりしており、魚類や海洋哺乳類の骨がズラリと棚に並んでいます。ふだんなかなかお目にかかれない海洋生物の骨の展示、とても勉強になりますのでぜひ細部まで見ていただきたいと思います。

理科室はアカデミックな雰囲気をそのままに、本格的な展示空間へと変身しています。多種の生物の標本に加え、ウナギ類や外来魚の生体展示もあります。

子供の頃、ワクワクしながら理科室で受講していた生物の授業。あのときの高揚感を思い出しながら、観覧を進めていきましょう。

様々な生物標本の中でも、生態がほとんど知られてない深海生物たちは、一際強烈に見受けられます。本館に展示されている液浸標本はミステリアスかつファンタスティックで、未知なる深海へのロマンを掻き立ててくれます。

そして、学術的に貴重な珍しい深海魚たちの標本も見られるので、しっかりと目に焼きつけておきましょう。これほどレアな深海生物がたくさん見られるとは、漁師さんと水族館スタッフに大感謝です!

締めは屋外展示。小学校のプールをそのまま使用した超大型オープン水槽です。

多種多様な魚たちが25 mプールを泳ぎ舞う姿は壮観! 室戸の海には数えきれぬ生命があふれ、豊かな水産資源に満ちていると実感させられます。学校水族館だからこそできる、究極の展示スタイルと言えます。

海の生き物たちを感じながら、校舎を練り歩く体験は本当に素晴らしい時間となりました。元小学校の建築構造を活かしつつ、水族館の醍醐味が館内に詰め込まれています。

来館者を楽しませ、環境問題について問いかける展示の工夫。多様で美麗な室戸の生き物たち。水族館好きなら、ぜひとも訪れておきたい究極の地域学術施設だと思います。

むろと廃校水族館 総合レビュー

所在地:高知県室戸市室戸岬町533-2

強み:地域の人々の協力を受けて発展する学術展示と海洋生物研究の知見、元小学校の建築的特性を活かした適材適所のハイクオリティな水族展示、室戸の海の豊かさを伝える膨大な剥製・骨格・液浸標本

アクセス面:立地の関係上、車でのアクセスが最も理にかなっています。旅行者の方はレンタカーで来訪されると思いますが、室戸市は高知市から離れているので、水族館の観覧と海辺の生物観察をとことん楽しむのであれば、2日間以上は車をレンタルしておきたいところです。高知県は陸海を問わず生命の宝庫なので、むろと廃校水族館の他にも様々な水族館や生物観察スポットを巡って、素敵なドライブ旅を楽しみましょう。

高知県の海洋生態系と水棲生物について体系的に学べるうえに、なおかつ海の環境問題にも触れることができるので、生命と自然環境を愛する全ての人に強く勧めたい水族館です。廃校をリユースした水族館ですので、資源の有効活用や地域社会の活性化という点においても、とても意義深く素晴らしい施設であると思います。

特筆すべき点の1つとして、学校の味を活かした展示スタイルがあげられます。手洗い場やプールを展示水槽へとチェンジさせたり、理科室を研究室風に見せたりと、学校から受け継いだ特徴が見事に進化発展を遂げています。また、教室の改装によって大型水槽を配置するなどの大胆な展示も見られ、水族館としての魅力と学術性の高さが来館者のハートを鷲掴みにします。

地域NPOの人々の手で運営され、地域の漁師さんから提供された生体を飼育展示する室戸市の水族館。地域と共に歩み、港町の活性化と学術発展を成し遂げる本館の取り組みは、社会に大きな利益をもたらしています。たくさんの人々の努力によって生まれた本館で、海洋生態系の秘密と環境問題の真実を深く濃く学びましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?