第15回 「USSコンスティチューション号」を訪ねて/「セイリング」を説明する

歴史的建造物を保護・再現する難しさ

歴史的建造物を訪ねることは、多くの人にとって旅の醍醐味なのでないかと思います。私ももちろん大好きです。このような建造物はどうやって維持・復元されているのでしょうか。実は建造物というのは、文化財保護・文化財再現の観点では、その大きさゆえにまた人を招き入れるという特性ゆえに、固有の悩みがつきない存在だったりします。

例えばここに、奈良時代の木造寺院があるとしましょう。

礎石も順調に発掘され、おまけに文献資料もみつかり、正確な構造が推定できました。大変に幸運な状況といえます。材も現在の環境で調達できることがわかりました。必要な技術をもつ宮大工さんの工数も確保できました。これほどの幸運に恵まれることはなかなかないでしょう。ならば喜び勇んで再現にとりかかればいいかというと、そうでもないのです。

あたりまえですが、奈良時代の寺院は現代の建築基準法を意識していません。見栄えや教義上の要求のために建基法の基準を超えて軒を張り出しているかもしれませんし、基本設計の欠陥のために完成の数年後に実際に倒壊したという歴史をもっているかもしれません。

さすがにこのような建造物に見学者を招き入れるわけにはいきませんよね。外から見せるにしても、遠からず崩れるとわかっている巨大な組木細工が人里に鎮座していることは、とても許容できないと思います。

そうなると、見せ場となる箇所以外は現代の技術が入った復元建造物が出来上がることになります。事情を知らなければ、なんだか研究が不十分なイマイチ展示に見えてしまうかもしれません。しかし多くの研究者さんは、泣く泣く妥協しつつも、できるだけ当時を連想させる環境に見学者を招くべく様々に工夫をして見せてくれているのです。

現存品を維持・修復するときにも同様の悩みが付きまといます。

まして船舶のように、置かれる環境が厳しくかつ機能としての要求が多い建造物であれば、それを可動状態で保存するというのは、並大抵のことではありません。エンターテインメントではなく学術的展示としてくれている船というのは、それだけでいくら感謝してもしたりない存在なのです。

日本では、横浜で「日本丸」や「氷川丸」(いずれも可動状態ではありません)を見学することができますよ。

「USSコンスティチューション号」の基本情報

さて今回紹介する「USSコンスティチューション」は、現存最古の航行可能な木造帆船にして、アメリカ合衆国の海軍に在籍する現役の戦艦として知られています。名前の由来は「合衆国憲章(United StateS Constitution)」だそうです。進水は 1797年とのことですから、アメリカがイギリスからの独立した直後、ナショナリズムが高まっていたことを思わせるネーミングですね。実際にこの船は、アメリカにとって第二の独立戦争ともいえる米英戦争(1812年から1814年頃まで)を戦っています。

通常、USSコンスティチューションは、アメリカ・ボストンでミュージアムが併設された専用ドックに係船されています。無料で見学できるという建前ですが、実際は多少の寄付を求められますので、もし実際に訪ねてみる際はご注意ください。ミュージアムの情報によると、当時のままに維持されている箇所は全体の10パーセント程度とのことですが、冒頭の文章を読んでくださった皆さまは、これがいかにすごいことかわかりますよね。

船種としては、三本マストで側面に大砲を備えた典型的な「フリゲート艦」です。海戦において素早く位置取りして砲撃することで、主力である戦列艦が大火力を生かせるように支援するのが役割です。

フリゲート艦の戦術的位置づけについては、私の知識不足から十分な説明ができませんが(すみません)、とりあえず「小型で軽快な機動力を旨とした船種」という程度に理解しておけばよいかと思います。帆船における機動力とは後述する「セイリング」の能力と実質的に同義なので、USSコンスティチューション号は「セイリングが得意で大砲もそこそこ打てる船」となりますね。

余談ですが、1856年のパリ宣言まで、ヨーロッパの主な国は「私掠船免許」を発行していましたから、USSコンスティチューション号は、私掠船が跳梁する海を生きた船でもあります。私掠船免許というのは、特定の対象(例えば敵対国の軍船・商船)への海賊行為を認めるという、国家が発行した免許のことです。現代なら間違いなく国際問題になりますが、当時の列強はどうにかして軍事力を絞り出すため互いにこれを受け入れていました。しかし、帝国主義の勃興とともに国権が強化されたこと、海洋クロノメータの普及により航路選択の自由度が上がったことなどから、海賊行為自体がコストと釣り合わなくなってきたため、私掠船も姿を消していくことになりました。

艦内の様子

艦内の見学は十数人のツアーが即席で組まれ、米国海軍の軍人さんが案内してくれます。私の回では黒人女性の方がアテンドしてくれました。見学者の中には子供もいるので高圧的にならないように気を付けているようでしたが、声の出し方がどうしようもなく軍人さんのもので、少し笑ってしまいそうになりました。映画でよくきく「サー・イェス・サー」の発声で「階段が急だから気を付けてね」と注意してくれますよ。

こちらは右舷船首側の写真です。砲門が一列並んでいるのが確認できるかと思います。大づかみにとらえるなら一列に小穴が開いた樽といった構造でしょうか。内部は三層になっており、最下層は船倉、その上は居住階層、最上階が大砲が並ぶ砲列甲板、そしてその上にマストを立てた甲板が蓋をしていることになります。

写真でもわかる通り、船倉は常に喫水線より下で、居住階層もちょっと船が傾けば水面より下がります。さぞかしジメジメした不快で不衛生な生活だったろうと思います。

じゃあ居住階層を上にもってくればいいじゃないかとも思いますが、大砲を濡らすと戦艦としては仕事にならないのでどうしてもこのような配置になってしまうのだそうです。しかも大砲は重たい金属の塊ですからトップヘビーな構造は操船性を下げる方向に働いてしまいます。

これが戦列艦だと砲列甲板は二層・三層と増えるため、更にトップヘビーになり、砲門の穴が二列・三列と増えるため船体の強度も下がることになります。つまり当時の戦艦は、火力を追求するほどに操船性能が下がるというトレードオフと向き合っていたことになりますね。

私の見学時は、船倉は立ち入り禁止だったので、見学は居住階層からでした。

こちらは居住階層の船首側、下級船員の居室になります。居室と書きましたが、見ての通り壁などなくハンモックが吊られているだけで、プライベートもへったくれもありません。一日肉体労働に従事して、湿度100%に近いこの空間に帰ってくると思うと当時の遠洋航海がいかに過酷なものであったか想像できます。

ここでは「梁の太さ」も木造艦ならではの見どころです。現代の船は鉄で構造を作るため梁は船体にのわりに細くスマートです。対してUSSコンスティチューションでは木材で必要な強度を確保するために、太い材を使う必要がありました。そのため艦内の印象は良く言えば重厚、言葉を飾らずに言うなら圧迫感があります。

そしてこちらが船尾側、作戦会議室や高級船員の居室になります。恐るべき格差で人の世の不条理を感じますね。現代からみれば悪い冗談としか思えない残酷な格差ですが、ミュージアムの資料によると当時の船舶の文化としてはこれが普通だったのだそうです。とはいえ、ここも当時は高湿度の空間ですから、エアコンの効いた現代のフェリーの三等客室のほうがよほど快適だろうと想像します。

ところで今回の見学ではサニタリーを一切見かけませんでしたが、――立ち入り禁止区域にあるのだろうと思いたいですね。

ここでの見どころはドアなどの建具です。木造帆船には「カーペンター」という船大工が乗り込むのが普通でした。航海しながら各所の故障を修理する要員です。主に活躍するのは船体、マスト、ヤード(帆桁)などの航行機能に関連する備品のメンテナンスですが、ちょっとした船内の建具にも腕を振るいます。船室の床は中央が高く舷側に行くほど下がるため、ドアは設置個所ごとに形が異なる平行四辺形に作られます。船ならではの造作を楽しむことができますよ。船大工の仕事については、映画「マスター・アンド・コマンダー」やその原作小説で雰囲気をつかめるかもしれません。

砲列甲板にはずらりと大砲が並びます。当時の大砲は一発撃つたびに、引っ込めて・砲口を掃除して・火薬と弾を詰めなおして・設置して仰角を設定して・固定して発射の指示を待つ、という武器ですから、複数の人員で一門を担当することになります。じめじめした密閉空間で写真にみられる鉄の塊を出したり引っ込めたりするところを想像してみてください。手元には火薬があり、扱いを間違えれば爆発して死亡、良くても取り返しのつかないケガを負うことになります。気が狂いそうな3K労働(キツイ・キタナイ・キケン)だと思います。

この階層では船体とマストの接続部分が目を引きます。写真を撮り忘れてしまいましたが、船体にマストを差して複数の楔で固定する構造になっています。私は神社の鳥居で横木(貫)を柱に固定する構造を思い出しました。マストが修復不可能な程度まで破損した際に交換しやすくするための構造でないかと思います。解説によると「負荷がかかった時には必ず、船体でなくマストが破損する」ように材の選定が行われていたそうですね。消耗品(マスト)を交換しながら本体(船体)を長く使う思想です。現代の機械設計でもよく似た設計思想を見かけることがあります。

セイリングの説明は難しい

さて、こうして船内を見てみると、設備から想定される乗組員の多さに驚きます。では、この人員が何をしていたかといえば、もちろん船の航行に従事していました。USSコンスティチューションは帆船ですから、具体的には、船員は船長の命令に従って操帆作業に従事していたことになります。

ここで問題になるのが、先ほど来言及しているセイリングです。マストと垂直に作りつけられたヤード(帆桁)に帆を張り、風を受けて進む航行技術ですね。追い風を受けて風下に進む様子を想像することは難しくありませんが、西洋の帆船は風上45度あたりへの切りあがり(close-hauled)も可能です。これこそ遠洋航海を可能にして大航海時代をもたらした基本技術となります。

今回の記事ではハンドメイドをサボ……、げふんげふん、ハンドメイドの紙幅を転用して、この風上への切りあがりを「わかりやすく」解説したいと思います。というのも、実際にボートなどでセイリングに熟達した経験者が語る切り上がりの説明は、多くの場合、私のような素人には少し難しすぎると思えたためです。

たとえば下記のサイトでも、風上45度への切り上がりが図示されていますが、ここで示されているヤードの角度は上記のWikipediaで図示されているヤードの角度と異なっています。

これらは「いずれも正しい」のですが、私は初めこれをなかなか理解できませんでした。私は経験者の語る詳細な説明に敬意を惜しみませんが、そのレベルに達するまでの踏み台となる理解のレベルがあってもよいとも思います。

そこで、まったく海に出たことがない素人だからこそ可能な、「できるだけ本質をとらえつつ極限まで丸めた」切り上がりの説明をやってみたいと思いました。私の説明をきっかけに、経験者の説明をご理解いただき、そのうえで振り返って「素人が馬鹿言ってらあ」と笑っていただければ幸いです。

セイリングを説明する

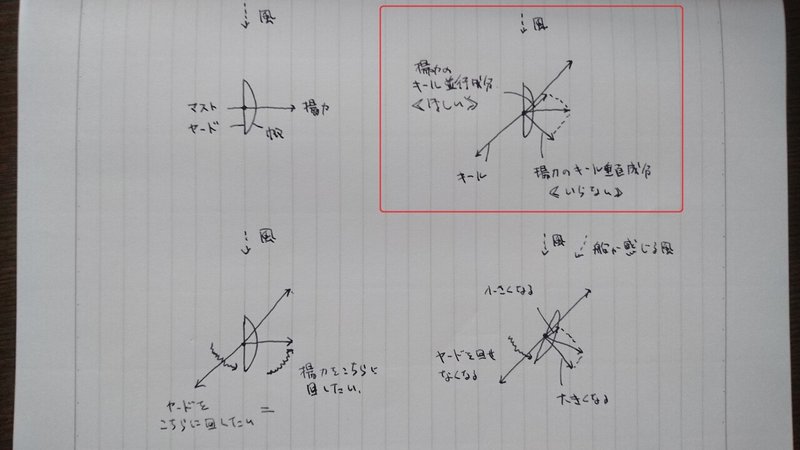

セイリングの説明を難しくしている理由の一つとして、「①揚力が発生する仕組みの説明」と「②仮に揚力があるとしてそこからどうやって切りあがりの推力を取り出すかの説明」の両方をカバーしようとしがちということがあります。そこで、ここでは①をバッサリ省きます。原理はさておき、ヤードと並行な風を受けるとヤードと垂直・帆の膨らんでいる方向に揚力という力が発生すると考えます。

上図赤枠の部分のようなイメージです。このまま何もしなければ、船は矢印の方向に流れていくことになります。そこで次に考えるのはキール(竜骨)です。西洋の船では船首から船尾に板状の構造物があると思います。弁財船のような和船にはない構造ですね。

このキールにより、洋船はキールと並行方向にしか動けなくなります(キールと垂直方向に力を受けても船が傾くだけで移動はできません)。

その結果、揚力のうちキールと並行成分のみが推進力として使われます(上図赤枠の部分をご参照ください)。揚力のキールと垂直成分は、船を傾けることに使われて、移動という観点では捨てられる力です(だからこそ転覆を避けるために傾いた船を元に戻す力「復元力」が船の重要なスペックになります)。

さて、この推進力(すなわち、揚力のキール並行成分)をできるだけ大きく取り出すようにヤードを回すのがセイリング技術の基本になります。上図赤枠に示された方向に揚力のベクトルを回すと、キール並行成分が大きくなりますね。ただし、帆が膨らまなくなったり・帆が膨らむ方向が変わったりすると、揚力が消えたり・方向が反転したりして失速してしまうので注意が必要です。結論としては、帆が風を受けて膨らむぎりぎりまでヤードを風に立てることを目指す形になりますね。

さらに速度が出ると、船から見た見かけの風の方向が変わってきます。すると、帆の膨らむ方向を維持するために、推進力(揚力のキール並行成分)を取り出しやすい方向にヤードを回せなくなってくるのがわかると思います(上図赤枠の部分をご参照ください)。つまり速く走るほど推力が得にくくなる一方で、船を傾ける力が増えて転覆の危険が増すことになりますね。

先ほど「切り上がりを説明するとき、説明者によって図面のヤードの角度が違う」という話があったかと思いますが、それにはこのような事情があります。想定している船の速度が違ったんですね。

さて、このここまでの話を理解していただければ、経験者の説明を聞きやすくなると思います。

経験者の方々は前述の基本に加えて、揚力以外の風から受ける力、復元力の限界、展帆の場所・量、舵・水流によるキール垂直方向への移動、慣性力、あえて帆の裏を打たせて急転換、等々、すさまじい情報を処理しながら船を取りまわしています。

さらにUSSコンスティチューションのような帆船ならば、三本のマストのどこにどのような力をインプットするかによってさらに自由度の高い操船が可能になります。大砲を片方に寄せて復元力を瞬間的に底上げするような軍艦ならではの荒業もありますよ。

これらを船長の意思のもと号令一下で行うために、船長は最低でも佐官の権限をもち、帆船の指揮系統は(民間船でも)徹底した上意下達です。映画や小説でよく聞く台詞「この船では俺が法律だ」というのは何の誇張でもないのです。

(*)さらに詳細な知識を求める方のために、帆船の操船に関する教本を一応ご紹介させていただきます。しかし大変申し訳ありませんが、私はこの本の内容を正確に理解できているとはとても言えない状況です。ご質問等には答えられない場合が多々ありますのでその場合はご容赦ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?