時計史小説(3) 1864 AT&Co. model 57 /ウォルサム・機械が機械をつくるとき

蒸気機関で何を動かすのか

産業革命の華は、何といっても蒸気機関の実用化だろう。イギリス人、ジェームズ=ワット(1736-1819)の功績だ。産業革命以前も、人類は動力として、人力・畜力のほかに水力や風力を用いてきた。しかし、これらは使用できる条件が限定的だ。風は気まぐれの代名詞だし、水の流れはどこでも得られるものではない。対して蒸気機関に使う石炭は、火にくべればいつでもどこでもエネルギーを取り出すことができた。取り出されたエネルギーは水を水蒸気に変え、水蒸気はシリンダーの中でピストンを押し出し、ピストンとつながれたクランクはシャフトを回した。

――しかし、蒸気機関は「何の」シャフトを回したのだろうか。

蒸気機関車や蒸気船が有名だ。確かに、機関車のシャーシの上でエネルギーを得るのに水力や風力はあり得ない。これらは蒸気機関があったから実現した発明だ。一方、蒸気機関は他にもある重要な機械を回していた。その「重要な機械」こそ産業革命の実であり、この物語の主役だ。

マシンメイドの黎明期

「おい、小僧。また地板の加工精度が落ちてきてるじゃねえか。テンプの軸がブレて、調整じゃカバーできなくなってきたぞ」

怒鳴りこんできた時計技師の声に、地板加工部門の責任者、パッテン=サージェント=バートレット(1834-1902)は内心で飛び上がった。「地板」とは、時計の機械要素、歯車などのパーツを組み付けるときのベースとなる直径4,5cmくらいの円盤だ。パーツを組み付けるために正確な溝や孔を彫り付ける必要がある。

動揺が顔に出ないように抑えられたか自信はないが、せいぜい余裕のある態度に見えることを願って、バートレットは慌てて考えを整理した。自分が管理する地板部門の生産機械は、毎朝確実に点検している。疑わしいのはむしろ、軸の加工のほうじゃないだろうか。社内でも生産機械の重要さは十分に理解されているとは言えない。テンプ部門の責任者が自分ほど生産機械に注意を払っているかどうかは疑ってかかるべきだ。

「おやっさん、情報ありがとうございます。でも部下の前で『小僧』はやめてくださいよ。テンプの軸については、この間、テンプ部門のメカニックが、軸の末端を処理するピボット旋盤の調子が悪いって言ってましたね。これからちょっと聞いてきます。明日までに状況報告しますよ」

バートレットは、1855年、21歳の時に、地元アメリカ・マサチューセッツの「ボストン・ウォッチカンパニー」に入社した。当時のボストン・ウォッチカンパニーは、北部州で数多く生まれていた「工場」の一つだった。実質的な創業者のアーロン=ラフキン=デニソン(1812-1895)とエドワード=ハワード(1813-1904)は、当初鉄道事業への参入を検討していたが、資本が足りなかった。そこで二人は友人からの勧めで、比較的小資本で始められる懐中時計産業に商機を見出したのだ。

小さな会社だったので、1858年、バートレットは24歳で早々に地板加工部門の責任者に就任した。とはいえ、この出世はさすがに新興国アメリカでも早すぎる。入社前のバートレットの学歴・職歴は不明だが、仕事を回すのに必要なだけの敬意を部下から集めるために、彼は精一杯、優秀なふりをしなくてはならなかったに違いない。

一方で、高価な生産機械を任されるからには、実際にバートレットは相応の資質を持っていたはずだ。これは私の想像だが、創業者デニソンとハワードがウォッチ産業に見出した商機を、バートレットが正しく汲み取っていたことが異例の抜擢の理由ではないかと思う。

旋盤とフライス盤で「銃を/時計を」作る

19世紀前半、「普通の時計」の業界でイギリスは勢いを失いつつあった。代わりに存在感を増していたのはスイスだ。この経緯は単純ではないが、スイス台頭の一因として「人件費の安さ」と「分業の徹底(もちろん当時の水準で)」は挙げてよいだろう。ここに食い込むことが、アメリカのデニソンとハワードの目標となる。実は、二人は勝ち目があるとふんでいた。切り札は「生産の機械化」だ。

「工場における生産機械を用いた高品質大量生産」、後に「アメリカ式生産システム」と呼ばれる方式は、軍事の中で磨かれていった。産業革命を軍事と掛け合わせた戦争といえば、ヨーロッパではクリミア戦争(1853年から1856年)が嚆矢となるが、新大陸では南北戦争(1861年から1865年)が重要だ。時計との関係でいえば、銃器生産の手法が時計生産に応用されたと指摘する専門家は多い。ではさらに踏み込んで、「何を」機械化したからアメリカは銃を、あるいは時計を大量生産できるようになったのだろうか。

地板部門のバートレットは本来、テンプ部門の責任者に意見する立場にない。しかし、今回のような場合に備えて、バートレットは社内に良好な人間関係を作っていた。特にパーツ生産を扱う部門責任者とは連携を密にしていた。

「やあ。地板部門のバートレットだけど、ボスはいるかい」

バートレットが声をかけると、女工は旋盤を操作する手を止めて責任者のところまで案内してくれた。

テンプ部門の責任者は書類に埋もれていた。

「やあ、パッテン。地板部門の君がどうしてこんなところに。なにかトラブルでもあったのか」

「いえ、通りがかっただけですよ。そういえば先輩、昨日のランチの時に言ってた、ピボット旋盤の異音って解決しましたか。さっき7番台の女工さんの手元の削りカスを見たんですが、あれ多分、工具側の刃がなまってますよ。うちの部門でもフライス盤は、月次じゃなくて週次で刃の交換しないと、まず異音が出ちゃいますね。」

「週次で発注かあ。書類が面倒くさすぎるなあ」

気持ちはわからないでもない。大量のヒト・モノ・カネを動かすことに会社も慣れていなかった。管理も現代の感覚でいえば非効率というほかない。しかし、バートレットにとって生産機械のパフォーマンスは譲れない一線だった。

「はは。まったくですね。でも加工精度が落ちると、時計技師のおやっさんが怒鳴り込んできますよ。僕、このあいだ数字を書き込むだけの発注フォーマットを作ったんですけれど、よかったら使ってみますか」

「おう、それならなんとかなるか。ありがとう。今日中にだれか取りに行かせるよ」

ボストン・ウォッチカンパニーの社内で、パーツ生産部門は花形ではない。パーツを作る人々よりも、パーツを組み立てる時計技師たちの地位が高かった。時計技師たちの中には、イギリスからやってきた高給取りがごろごろいる。古株の時計技師の中には、パーツ生産を行うバートレットたちを下請けの下級職人という程度に考えている者もいた。

しかしバートレットの考えは違う。ボストン・ウォッチカンパニーの魂はパーツの生産機械にこそ宿っている。そもそも、デニソンとハワードは、パーツ生産は「職人」が行うものではないと考えているはずだ。少なくともバートレットはそう理解していた。旋盤とフライス盤の発明・発達により、機械部品の生産は「機械」が行うものになったのだ。この方向で社が回らなければ、ボストン・ウォッチカンパニーが存在する意味はない。バートレットが自分に課した任務はその一点にあった。

旋盤、フライス盤とは、金属を切削加工するための機械だ。「切削」というのは、加工物を刃で切りつけて、削りくずを出しながら形を作る加工方法だ。鉛筆を削る場面を思い出せばよい。銃や時計のパーツの場合は、金属の加工物を金属の刃で切ることになる。

このとき、「旋盤」は加工物を回転させて、刃を押し当てる。粘土細工の時に使う「ろくろ」を思い出すとイメージしやすいかもしれない。銃の生産ならば、銃身の内寸を正確に出す加工で活躍する。時計では、テンプや歯車の軸がスムーズに回転するように軸の末端にテーパーをつけるピボット加工について旋盤導入の効果が高いという証言が残っている。

一方、「フライス盤」は刃のほうを回転させて、加工物に押し当てる。フランス宮廷服の襞襟を「フライス」というが、刃の形がそれと似ていることから名づけられた。銃の生産では、銃身の内部に旋条を刻むのに活躍した機械だ(北軍標準装備のスプリングフィールド銃は、先込めライフル銃だったので旋条がある)。さらに削りながら加工物をスライドさせれば自在に溝を彫ることもできる。時計の場合、地板の加工に歯車の加工等々、なくてはならない機械だった。

これらの発明により、「指定された内径・外形・テーパーで円筒形状を削り出す作業」と「指定された深さ・形状の孔・溝を掘る作業」が機械化された。これだけのことができれば、工程を組み合わせることでかなり自由な形を機械で削り出すことができるようになる。しかも、旋盤とフライス盤の精度が保たれている限り、加工品の均質性は保たれ、「互換性のある」パーツさえ実現できる。それも手作業では及びもつかないほど大量に。

ここに機械を作る機械、「マザーマシン」が誕生したのだ。冒頭で言及した蒸気機関が動かした重要な機械とは、このマザーマシンたちのことである。このマザーマシンが産業革命にもう一段階の飛躍をもたらし、次の時代の在り方を形作っていくことになる。

余談だが、初期の工場はマザーマシンを水力で回しており、工場の立地と安定操業に大きな制約を受けていた。この制約を乗り越えるには、蒸気機関が必要になる。一方、ワットの蒸気機関は当初、ピストンとシリンダーの嵌め合いの精度が出ないため、しょっちゅう動作不良をおこしていた。この不具合が改善されるのはマザーマシンによるシリンダー内側加工が確立してからだといわれている。蒸気機関なくしてはマザーマシンは本領を発揮できないし、マザーマシンなくしては蒸気機関は実用に耐えなかった。まさに蒸気機関とマザーマシンは産業革命の両輪であったのだ。

南北戦争について、「南部は綿花モノカルチャー経済を基盤としていたのに対して北部は工業化が進んでいた」と解説されることがあるが、ここで言う「工業化」とは蒸気機関とマザーマシンの両輪が機能して高精度大量生産が実現している状態を意味している。

バートレットたちの時計

もし、製造工程を可能な限り機械化できるようにパーツを設計して時計を生産したら、高性能時計の大量生産が可能になるのではないか。しかもその時計は互換性のあるパーツでメンテナンスできるはずだ。銃器の設計思想をヒントにデニソンとハワードが見出した商機はここにあった。パッテン=サージェント=バートレットはこの真意を理解し、現場指揮官として実現に尽力した。出来すぎた偶然で少し笑ってしまうが、彼のミドルネーム「サージェント」は軍隊用語で「下士官・軍曹」を意味する。

そしてここに、バートレットたちが作った時計が一つある。model 57と呼ばれる時計だ。マザーマシンをフル活用するために設計された時計である。ボストン・ウォッチカンパニーは当初、資金繰りに四苦八苦しながら出資者に合わせて社名を次々と変更した。この時計はシリアルナンバー等から1864年、バートレットが30歳のころに作られた時計とわかるが、このころ会社は「アメリカン・ウォッチカンパニー」と名乗っていた。グレード名の「アップルトン・トレイシー&Co.」も旧社名である。最終的には「ウォルサム・ウォッチカンパニー」という社名に落ち着いた。この社名は聞いたことがある方も多いのではないだろうか。

機械は、バランスコックにちょっとした意匠が彫刻されているほかは、全くと言っていいほど飾り気がない。パーツの線は固く、手で作ったものとの違いは比べてみれば明らかだ。この時点で、アメリカンウォッチカンパニーの機械は、軸受けの石の数などの分かりやすい基準でグレード分けされ、既製品として販売されていた。顧客に合わせて誂えることは基本的にはなかった。これは、マザーマシンを用いた大量生産で「普通の顧客が満足できる実用時計レベルのクオリティ」を達成できたことを意味している。この時計は、デニソンのハワードの、そしてバートレットの夢「機械で実用時計をつくること」が叶ったことの証明なのだ。(この時計が制作された1864時点で、デニソン、ハワード両名は既に会社を去っている)

実はこの時計について、過去にアンティーク懐中時計を扱うショップでオーバーホールを依頼したことがある。その際、天軸に若干の曲がりがあることが分かった。修理にあたり、model 57のパーツストックの中から交換部品を探していただいたが、「同時代の」パーツがなく、部品交換により対応することはできなかった。同じmodel 57でもこまごまとした仕様変更があり、「互換性」の恩恵は現代の感覚で期待するようなものではないことを注記しておきたい。

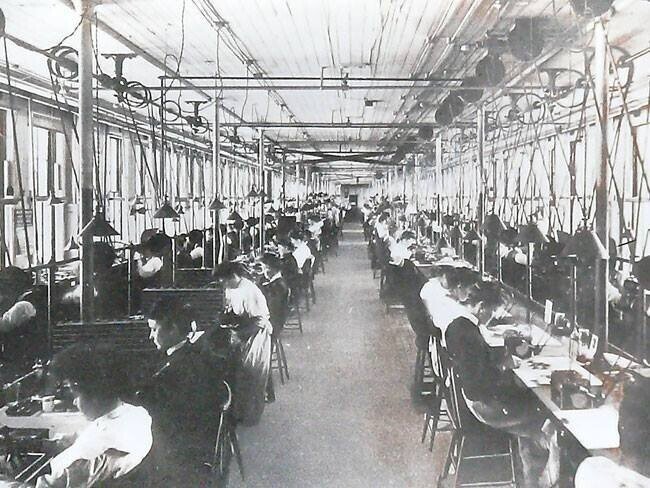

さて、この絵はアメリカンウォッチカンパニーの工場を描いたものだ。現代人ならば何の変哲もない工場と思うかもしれない。しかし、工場の玄関から奥の煙突を眺めてバートレットは何を思っただろうか。この煙突のもとには蒸気機関があり、蒸気機関は丁寧にメンテナンスされたマザーマシンにつながっている。そこには手塩にかけた部下たちがいて、ほんの50年前には夢物語だった奇跡を実現しているのだ。

「おい、こぞ、――ああ、いや。お前んとこの、なんたらいう機械。あれ、いいな。あがってくる地板も軸も完全に熟練職人レベルの仕事だよ。しかも大量にパーツが来るから、俺ら時計師は休む暇もねぇ。

――お前はそういう形の職人だったんだな。

いや、なんでもねえ。いつぞやはいきなり怒鳴りつけてすまなかった。いい時計をつくっていこう、バートレット。」

表題の時計が作られたころには、マザーマシンの重要性を疑うものは社内にいなくなっていた。そしてこのシステムを現場で支えたアンサング・ヒーローに会社はささやかな賛辞を贈る。model 57のグレート名の一つに「P.S.バートレット」と名付けたのだ。彼は喜んでくれただろうか。そうであればと私は願う。

参考文献

この時期のアメリカ時計については、極めて良質な研究が多くあります。本記事の作成に限らず、時計趣味の楽しみ方を教えていただいた、いずれ劣らぬ恩人ばかりです。先人の努力と深い洞察に心から感謝いたします。

また、下記文献のいくつかは個人による研究で、ネットに無償で公開されています。ご厚意に重ねて感謝いたします。

■

アメリカのウォッチ生産全体を俯瞰した研究です。時計本体に限らず、生産機械、運営システム、経済状況も包括した研究です。当時の状況を理解するための必読書と言っていいと思います。

■

個人のホームページです。特に興味深いのは、スイス・ロンジンの技術者、ジャック=ダヴィドが、1876年フィラデルフィア博覧会の「アメリカン・ウォッチカンパニー」のブースを偵察した際のレポートです。英訳されているので頑張れば読めます。

■

個人のブログです。ダヴィド・レポートのエッセンスと周辺情報を日本語で読むことができます。スイス側から見たアメリカを感じることができます。背水の陣のスイス勢を丁寧に描写してくれています。

■

model 57のルーツ、時代ごとの仕様の違いについて、膨大な実機データをもとに明らかにした研究です。バリエーションの多さから、逆にmodel 57の基本設計の強靭さがうかがえます。必然的にウォルサムのルーツにも言及しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?