時計史小説(4) 1900 model1899 BridgeModel /ウォルサム・「良いモノを上手に売る」の果てに

良い事業とは何か

私(筆者)は某メーカーに会社員として勤めている。私の勤める会社は複数の事業をもっており、状況によって新規事業の開拓を試みたり、既存事業から撤退したりしている。私は幸運にも、これらの判断の理由について多少の情報を得られることがあるのだが、読者の皆様は、どのような時に会社が事業への参入(または、事業からの撤退)を選択すると思うだろうか。

自社製品の性能が、同価格帯の他社製品より、明らかに優れている(劣っている)としたらどうだろう。実はそれ自体は事業参入(撤退)の理由にはならない。たとえば嗜好品の世界で、バランスの良い高性能品を提供する新興ブランドAと、製品の品質に少々難があっても歴史あるブランドBがあると想像してほしい。消費者が場合によってはブランドBを選ぶことがあるのは容易に想像できると思う。

では、製品販売力こそが事業の要点だろうか。もし先ほどのブランドAが「バランスの良い高性能品の魅力」を市場にアピールすることに成功して、試験販売で順調な売り上げを達成したらどうだろう。ブランドAは事業参入(ブランドBは事業撤退)となるだろうか。理由はどうあれ製品が売れている事業こそ「良い事業」という考え方だ。

19世紀後半のアメリカン・ウォルサム・ウォッチカンパニー(以下、時代にかかわらず社名は便宜的に「ウォルサム」と表記する)は、「高品質製品を大量に作る生産力と、技術を魅力的にブランディングして売る販売力の両立」を指向して、あるレベルにおいて達成した会社である。この物語では、そんな彼らが「良い事業」をできたかどうか追いかけてみたい。

「良いものを」つくる時代

エズラ=C.=フィッチ(Ezra Charles Fitch、生没年不明)は、1883年から1921年までウォルサム・ウォッチカンパニーの経営の中核を担った人物だ。彼は商船の船長の息子として生まれた。後述するキャリアから逆算すると、1849年に誕生し、1867年からウォルサムで働いていたと考えるのが妥当に思える(就労開始を18歳、ウォルサムの前に職歴なしの場合)。この計算だとフィッチが経営にかかわったのは34歳から72歳までの期間となる。

「みんな聞いてくれ。この度、ゼネラルマネージャに就任したエズラ=C.=フィッチ君だ」

マネージャー会議に参加した面々を見渡して、社長、ロイヤル=E.=ロビンス(Royal Elisha Robbins、1824-1902)は34歳のフィッチを紹介した。

ロビンス社長は、1857年に難局にあった会社をオークションで買い取り、24年の長期にわたってウォルサムを率いてきた経営者だ。しかもこの間に、会社は驚くべき急成長を遂げている。参考値としてシリアルナンバー(通算時計生産数)を見ると、1857年時点で6,000程度であったところ、1883年時点では2,000,000にもなるそうだ。南北戦争(1861年から1865年)や経済恐慌(1873年)を含む期間でこの数字である。経営者としてのロビンスは生ける伝説と言ってよかった。

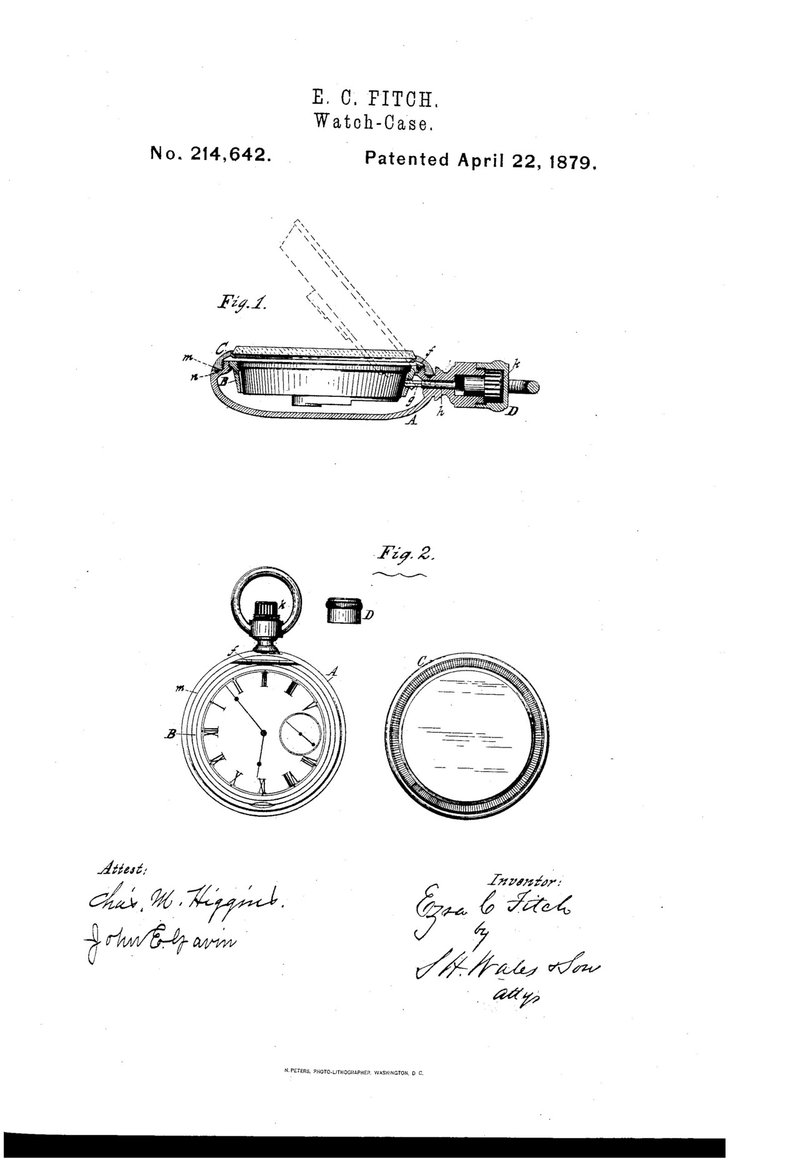

「フィッチ君は、ニューヨーク支部の営業部門のマネージャとして活躍してきた人物だ。技術の知識も確かだぞ。生産現場にも関心を持って足を運んでいるそうだから、面識がある者も多いのでないかな。四年前から採用されているダスト・プルーフケースがあるだろ。あれの発明者は彼なんだよ。ははは。」

「よろしくお願いします。フィッチです。時計・ジュエリーの販売を16年やってきました。販路開拓や市場マネジメントなどを中心にお力になれるかと思います。」

フィッチとしては営業こそ自分の本領であり、技術や生産の知識は営業のための副次的な技能だと思っている。発明は好きだが、ゼネラルマネージャーとして紹介されるのにそこにフォーカスされるのは少し複雑な気持ちだった。とはいえ、ロビンス社長が技術や生産にこだわりをもつ理由もフィッチはよく理解できた。

ロビンス社長が、経営破綻したウォルサムの再建に成功した理由は、一言でいえば「生産管理をマシンメイド用に最適化することで、高品質大量生産を実現したから」だ。

ロビンス社長以前の経営者たちは、アーロン=ラフキン=デニソン(1812-1895)にみられるように、本質的には時計師であった。デニソンたちは「職人の仕事を機械にやらせることで高品質大量生産・互換部品メンテナンスが実現できる」という画期的な着想を持っていたが、その着想を実現するノウハウは持っていなかったのではないだろうか。具体的に、どうすれば機械や労働者たちを効率よく動かして、高価な生産施設への設備投資をペイすることができるのか、デニソンたちには分からなかったのかもしれない。ウォルサムを去り別の時計会社を立ち上げたエドワード=ハワード(1813-1904)はデニソンの「マネージャとしての」資質に失望したといわれている。

これに対してロビンス社長は違う。彼が潤沢な資本に恵まれていたことは事実だが、ウォルサムが大きく成長したのは、彼が生産管理のマネージャとして優れていたからだ。

彼が実践したのは、後にフレデリック=ウィンズロー=テイラー(1856-1915)が「科学的管理法」としてまとめるような生産管理である。すなわち、工程を細分化・単純化して熟練労働の必要性を減らし、設定した標準作業(要するにノルマ)に対する結果の良否をみて出来高払いで工員の給料を決めるというやり方だ。これは、戦後にヨーロッパから大量に流入した移民を効率的に働かせるのに最適だった。ロビンス社長は、非熟練労働者を使って高性能品を大量生産することに成功した。

しかし、現代人である読者の皆様なら容易に想像できると思うが、これは労働者を労働から孤立させ、資本家と労働者の格差を助長することも多い諸刃の剣だ。自動車業界などではこの問題が深刻化して、労働争議が頻発している。一方で、ロビンス・フィッチ体制下のウォルサムで、この問題が深刻化した形跡はない。ロビンスやフィッチが現場を知る経営者であったことや、会社が成長期にあり余裕があったことも関係しているのかもしれない。

「上手に売る」時代

「しかし、ロビンス社長の方法で売り上げが立つためには一つ前提がある。気づいているかい」

ゼネラルマネージャとしてフィッチは、生産部門のマネージャに語りかけた。これまでは、高性能時計のニーズがあり、作れば作っただけ売れた。だからこそ、必要な品質を維持しつつどれだけ大量に作れるかが問題だったのだ。南北戦争のときは兵士用時計「ウィリアム・エラリー」を大量投入できたし、このごろでは1869年の大陸横断鉄道完成に代表されるような鉄道敷設の加速をうけて、鉄道時計を大量投入している。

「だが今後は、作ったものをどう売るかが問題なんだ。消費者はウォルサムを選ばなくてもいくらでも選択肢を持っているんだから。」

「なるほど。確かに理解できます。でも生産部門の私に何ができるんでしょう」

ロビンスのキャリアの初めのころであれば、ウォルサムは事実上の独占で事業を展開できた。国内にほぼライバルはいなかったし、イギリスやスイスの時計は政府の築いた厚い保護貿易の壁に阻まれてアメリカに入ってこれなかった。しかし昨今は違う。国内では、1864年にエルジン・ナショナル・ウォッチカンパニーが設立され、ウォルサムの生産方法を真似て急成長している。ヨーロッパ勢も侮れない。特にスイスは高い関税を上乗せされてなお競争力をもつほどにマシンメイドの時計生産を我がものとして消化していた。

この状況下で「技術もわかる営業屋」である自分がここにいる意味をフィッチは考える。フィッチには戦略があった。フィッチの戦略を実現するためには、生産部門に営業の感覚、あるいは経営の感覚を持たせることが必須なのだ。フィッチはマネージャに丁寧に説いた。

「良いものができたから売るんじゃない。売るために良いものを作るんだ。そのためには設計・生産の段階からどう売るかの戦略を持つ必要があるんだよ。だから、生産部門の君なんだ」

余談だが、なぜウォルサムの特許は、エルジンやスイス勢の参入を防ぐ参入障壁とならなかったのだろうか。当時のアメリカ特許は権利取得後17年の独占権を出願人に与えるものだが、この17年が短すぎたのでないかと私は想像する。たとえば、Model57関連の特許は1874年ごろには「もう」切れてしまう。技術進化や経済のスピードが速い現代の17年と、当時の17年は重みが違ったのかもしれない。

「良いものを上手に売る」ために

フィッチの戦略は、「多モデル展開により消費者を飽きさせないこと、多グレード展開で購買層を広げること」だった。

この戦略は、自動車における「フォード」と「ゼネラルモーターズ(GM)」の販売戦略を対比するとわかりやすい。フォードは汎用的な一品目「黒のT型フォード」について高性能化・低価格化を極めることで、すべての世帯に上質な自動車を提供したいと考えていた。これに対してGMは様々なカラーバリエーションをを展開し、可愛らしいもの格好いいもの古典的なもの先進的なものと、複数のデザインを並行してリリースした。更にモデルチェンジを繰り返し、市場の製品を強制的に流行遅れにした。結果、消費者は消費に駆り立てられ、アメリカでは1920年代の前半には世界に先駆けて自動車の世代普及率が5割に達することになる。フォードも後年はGM方式の戦略を受け入れるが「まるでファッションの仕事をしているようだ」と自身の状況を嘆いていた。

そしてフィッチが作っている時計も、まさに道具であるよりもファッションとして見られ始めたアイテムだ。この時期のアメリカのトレンドとして、イギリスのヴィクトリア文化を模倣した「ヴィクトリアニズム」が流行していた。ヴィクトリアニズムは、単なるファッションというよりも内的規範も含んでいて、「善良で勤勉な英国紳士・淑女」という像を追い求める流行だと考えてよい。

この流行に伴う消費を支えたのは、この時期のアメリカで急増したホワイトカラーの中産階級だった。彼らが懐具合やこだわりの程度に応じてはたくお金に合わせて、丁寧にグレードを分けることで、どんな購買層にもウォルサムの時計を売ることができるようになった。

フィッチの営業ありきの考え方は、後にロビンスとの溝を深めることになるが、時代の流れはフィッチを必要としていた。ゼネラルマネージャ就任から三年後の1886年にフィッチはウォルサムの社長に就任する。

フィッチたちの時計

そしてここに、フィッチたちが作った時計が一つある。model 1899と呼ばれる時計だ。シリアルナンバーによると1900年に制作されたもののようだ。社長就任後もフィッチは多モデル多グレード戦略で会社を導き、1900年の時点でウォルサムは、16サイズ(43.18mm)では、36モデル、360グレードをリリースする会社になっていた。

ケーシングは典型的な鉄道時計の形式だ。アメリカの19世紀後半は、Gilded Age(金ぴか時代、金メッキ時代)と呼ばれるが、この時代の時計は金張り(Gold Plated)のものをよく見かける。この個体は金無垢なので高めのグレードのものなのだろう。中身の機械もグレードが高い。それでも私はこの時計は「普通の時計」というこの小説の趣旨に合っていると思う。この時計のターゲットは、多少羽振がよく、たまたま時計に張り込む気はあるものの「中産階級の人」だと思われるからだ。

地板・ブリッジは、従来の真鍮ではなく剛性が高く錆に強いニッケルが使われている。ニッケルの加工は真鍮に比べて難しいが、生産機械の技術が進歩した今、安定した生産が可能になっていた。この時計に搭載される機能、バイメタルテンプによる温度補正、マイクロレギュレータによる微調整、ステムワインドによる利便性向上、などの新技術はいずれもヨーロッパで開発されたものだ。アメリカは時計事業のトップランナーではあったが、時計技術イノベーションのトップランナーではなかった。それでもこの時計をみれば、ウォルサムが新技術を当然のように自分のものにして使いこなしていることがわかる。技術導入に際してスイスから人を入れたのかもしれない。

飾り研磨や美しい仕上げもグレード展開のために必要だったに違いない。このグレードを一つ下のグレードと区別するために一目でわかる違いが必要なのだ。軸受けの石の数を書き記すのも然りである。現代のアンティーク市場で言及される「アメリカムーブメントの豪華主義」は美意識の問題だけで生まれたものではない。グレード展開を確保するための営業戦略の問題で生まれたのだ。これぞフィッチのマーケティング戦略の真骨頂だ。

「良いものを上手に売る」の果てに

営業が本職で技術もできる経営者フィッチ。いい時にいい才能を引き当てたウォルサムは高度成長から安定成長への移行をはたし、1900年あたりまでは、いろいろありつつも概ね幸せな時代を過ごす。しかし水面下では、根本的な部分でウォルサムは時代の本流からはずれつつあった。

19世紀後半のアメリカでは金融資本主義が本格化していた。企業は投資銀行から融資を引っ張り、自分の資本力以上のスケールでビジネスをするのが当たり前になっていた。業界としては鉄道や鉄鋼が皮切りになる。銀行側にも巨万の富を築くものが現れる。ジョン・ピアポント・モルガン(1837-1913)が有名だ。このような銀行家がさらに大きなビジネスをドライブする。

一方、ウォルサムは1900年代に入るまで、投資銀行からの本格的な融資を受けていないように見える。不思議なことではない。精密加工の設備投資も人件費も安くはないが、鉄道のように「巨大投資銀行の助けなしでは身動きも取れない」というほどではない。さりとて無計画に生産・販売量を増やせば技術ブランディングは崩壊して不毛な価格競争に突入してしまうだろう。

アメリカの経済規模が全体的に大きくなった時、ウォルサムは時計事業が大きくなりにくい構造を持っていることに気づいたのだ。当時のアメリカで時計事業は、純粋にお金儲けとしてみるなら「儲かりはするかもしれないが、苦労してやるほどのものでない」ものになりつつあったのかもしれない。

さて、冒頭の問いに答えたい。大量高品質の生産力と適切なブランディングによる販売力を両立し、製品が売れている事業は、「良い事業」だろうか。

「そうとは限らない」が答えだ。シェアNo.1でも、利益率が社内最高の事業でも、撤退することはある。時代の流れに乗って利益の出る構造を持っている事業が「良い事業」なのである。

念のためだが、前述の話は全て「お金儲けの観点での」話である。人間の心には「銭金の問題じゃあない」という動きがあるのはよく知っているし、そういうものが世の中を豊かにしていることもあるだろう。私個人としてはそういう心の動きに親しみを感じることも多い。

「すべてがあるべきようにある」だけの世界の先こそ、私は見てみたいと思っている。

参考文献

■

フィッチが取得した29件の特許(意匠特許を含む)の概要です。件数をみるとフィッチの軸足が技術にあるのではと考えそうになりますが、内容をみるとそうでないとわかります。発明はどれも、ニーズ志向で「売るための」改良が中心となっています。これを見て、あくまでもフィッチは営業の男であると思うようになりました。

とはいえこれは、技術が好きでなければ出せない件数だと思います。彼の横顔が見えるようで少し笑ってしまいました。

■

フィッチの経歴はこちらを参照しました。前任のロビンスや、ウォルサムの経済史もまとめられています。ロビンスはウォルサムを再建した伝説の経営者として少し英雄的に書かれすぎている資料もありますが、こちらはニュートラルに見えました。ならばフィッチの像もニュートラルであろうと考え、今回の記事では、この論文と時計史小説(3)で挙げた文献を基本に据えて構成しました。

■

テイラーの方法論を紹介する古典的名著です。本文中の言及では労働者を機械のように扱う考えと見えてしまったかもしれませんが、テイラーのゴールはもう少し先にあります。本書を読めば、資本家にとって都合のいい社会ではなく、みんなが幸せなあるべき社会をテイラーが目指していたことがご確認いただけるかと思います。

■

フィッチの戦略の前提となる「消費を煽り続ける社会構造」について、結局この本が一番、腹に落ちました。山川出版者様のリブレットシリーズは、多くの分野で学習の一冊目として(時には決定版の一冊として)最適だと思います。

■

当時の世界経済の中の基本的なアメリカの位置づけはこちらで確認しました。私は経済学は素人ですが、わかりやすく全体像をイメージすることができました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?