第4回 「絵画のドレス|ドレスの絵画」展を訪ねて/「キラキラのハットピン」をつくる

異文化人の横顔が見えるとき

時間や空間を隔てた異文化を知りたいと思ったとき、私はまず、その文化の中に生きる人物を一人、目の前に思い浮かべます。商業マーケテイングにおけるペルソナ分析のようなイメージですね。そして、心に描いた彼・彼女に次のことを問いかけます。

「あなたは昨日、何を食べましたか」

「あなたの一張羅と普段着を見せてください」

「あなたのおうちにお邪魔してもいいですか」

「あなたは『どんな夢も一つだけ叶う』と言われたら、何を望みますか」

この答えが想像できたとき、私は彼・彼女の横顔が少しだけ見えたような気になります。「衣食住+α」ですね。自分としては、最後の「+α」の部分がちょっとした発明のつもりでいました。しかし、日の下にあたらしきものはなし。「衣・食・住・遊を含む人の生業全体を『ファッション』ととらえ、『ファッション』を研究・発信する」ことを目的に1997年に設立された美術館がありました。神戸ファッション美術館です。

展覧会の基本情報

今回の展覧会「絵画のドレス|ドレスの絵画」は、2021年現在、東京富士美術館で開催されている美術展です。東京富士美術館と前述の神戸ファッション美術館のコラボ企画となっています。

この展覧会の特徴は、なんといっても「絵画を展示し、その傍らに同時代の実物衣装を展示する」という点にあります。絵画の登場人物が抜け出してきて、そこに立っているような印象を与える趣向ですね。これは同時に、展示室で隣に立っている等身大マネキンの生活を、絵画という窓を通して覗き見るという趣向でもあります。展覧会タイトルは言いえて妙ですね。

この展示形式を可能にしたのは、神戸ファッション美術館の膨大な歴史衣装コレクションです。コンディションも大変すばらしく、昨日仕立てあがったような華やかなドレスが展示室の角を曲がるたびに立ち現れます。フランス宮廷服コーナーでは、漫画「ベルサイユのばら」の世界が等身大で展開されています。神戸ファッション美術館が、設立以降、コレクション形成を「衣」に尖らせてきた成果ですね。失礼ながら、あまりのコンディションの良さに、再現衣装かと疑ってキャプションを二度見しました。

全体の流れは、17世紀ごろから1960-70くらいまでの西洋服飾史を追いかけています。前半はフランスが中心になります。ロココ時代からナポレオンIIIの第二帝政あたりまでですね。後半はやはり、イギリスの存在感が大きくなってきます。20世紀に入ってからはだいぶ駆け足ですね。プレタポルテが一般的になってからは無理に時代を追わず多様性を見るというスタンスです。英断だと思います。そうしなければ展示室がいくつあても足りないでしょう。

展覧会の感想

印象に残ったのはやっぱり、ロココ時代のフランス絵画/フランス宮廷服ですね。ここをしっかり見せられるのは東京富士美術館のコレクションがあればこそだと思います。東京富士美術館の収蔵品目録はHPで確認できるのですが、「西洋美術」コレクションの中でも「ロココ」の作品点数の多さが目を引きます。

スタイルで探す | 東京富士美術館 (fujibi.or.jp)

https://www.fujibi.or.jp/our-collection/search-of-collected-works/search-by-style/

ちなみに、東京富士美術館のHPは大変充実していて、目録は写真・解説付き、写真の利用も可という太っ腹ぶりです。

一口に18世紀のロココ時代といっても、服飾は明らかに変化しながら流行を作っています。例えば女性服では、以下の3つに象徴される流れが見られます。

① 「ローブ・ヴォラント」に代表される、プリーツのたなびく美しさを見せたい時代。

② 「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」に代表される、ウェストのくびれを中心に体の線の美しさも見せたくなった時代。

③ 「ローブ・ア・ラングレーズ」に代表される、もう少しシンプルに簡略化したくなった時代。

①の「ローブ・ヴォラント」は、乱暴な参考書では②の「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」と混同されてしまっていますが、並べてみれば明らかに別物です。②「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」が体に沿った複雑な形に布を裁断するのに対して、①「ローブ・ヴォラント」は、基本的には四角の身頃布に三角形のまち布をつなげた平面で構成されます。これを美しいプリーツを作りながら体に添わせるという考え方ですね。

中原淳一は「きもの読本」で、「着物とは平たい布を美しいプリーツで体に添わせるもの」という趣旨のことを述べています。①「ローブ・ヴォラント」の印象も、帯こそないものの日本の着物を連想させるものでした。

実は、①「ローブ・ヴォラント」は復元制作の様子を詳述した論文がwebで公開されています(太田蓉子 他、 「ローブ・ヴォラントの衣服構造と縫製方法 ― 復元製作による考察 ―」、2007)。型紙もみられますし、示唆に富む内容で、この展覧会に興味を持った方ならきっと面白いと思いますよ。

ユニバーサルデザインと行政 (core.ac.uk)

https://core.ac.uk/download/pdf/229391495.pdf

一方、②「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」は、締まったウェストを強調するドレス然としたシルエットです。巨大なカツラが現れるのもこのころですね。写真や絵で見たことがある方は多いと思いますが、実物はすごいですよ。展示では、男性一体、女性二体が展示されています。女性の一方のカツラは本当に巨大で、国際線のトランクが頭の上に乗っているくらいのインパクトです。もう一方の女性のカツラはもう少し小さく、国内線のトランクくらいです。

とかくネタ扱いされることが多い衣装ですが、実物はシルエットとプリーツの両方を愛でられて、素直に可愛らしいと思えるものですよ。(がんばって頭を意識からはずせば)。

大きな頭の印象がどうしても強いですが、ロココ宮廷衣装において画期となるのは、実は③「ローブ・ア・ラングレーズ」の登場です。①「ローブ・ヴォラント」、②「ローブ・ア・ラ・フランセーズ」は、前を開いたローブの内側にストマッカー・ペティコートを着て構成するのに対して、③「ローブ・ア・ラングレーズ」は体全体を一体で覆うワンピースで構成します。これにより、先述の二つと並べてみると、ずいぶんスッキリ軽快な印象になります。この簡潔で現実的な考え方は、やはり当時の新興国イギリスに由来するそうです。様式美が洗練されきると実用的なシンプルさの中に美を見出したくなるというのは、何か人間の思考パターンの典型のように思えますね。

絵画の窓をのぞけば、ヴァトーに代表されるような装飾美を追求した世界を見ることができます。このあたりは、東京富士美術館のお家芸ですね。装飾の豊かさに目がくらみがちですが、ヴァトーのデッサン力は文句なしに一流です。衣装のディテールも実物と比べると特徴を的確にとらえていることがよくわかります。2019年の「フランス絵画の精華」展の図録でヴァトーのコンテを見ることができますよ。チャラチャラした宮廷風俗の印象をくつがえす、峻厳な職人芸に驚かされると思います。

「フランス・ロココ時代という一般にはなじみの薄い世界を、リアリティを持って見せたい。そうだ、二つの美術館の長所を合わせれば、人物も背景も両方とも「実物」を見せることができるぞ。」言うは易く行うは難いことだと思います。この展覧会を企画・実現された学芸員・関係者の方々には本当に頭が下がります。なんといっても両方実物ですからね、足を運ぶ甲斐のある展覧会でした。

これがほしくなった

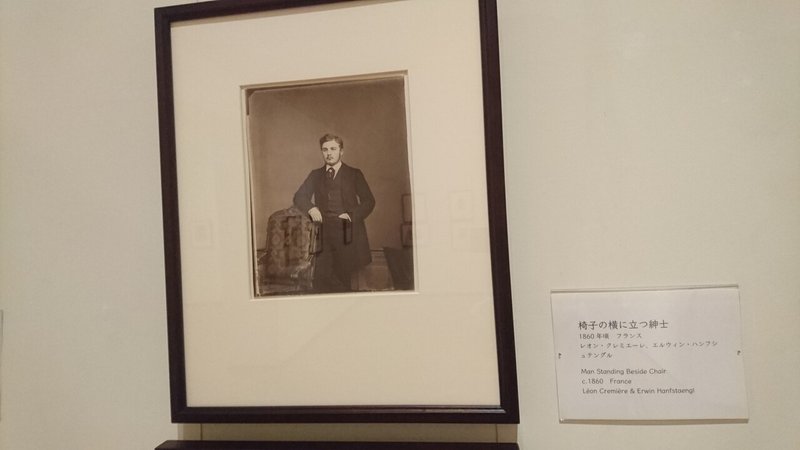

今回ほしくなったのは、こちらの写真のネクタイピンです。この写真は、「絵画のドレス|ドレスの絵画」展に併設のサブ展示会「写真にみるファッション」展のものです。1860年ごろの紳士ですから、彼に並ぶ女性はクリノリンのスカートをはいていたことでしょう。現在一般的な「挟むネクタイピン」ではなく「生地に刺すネクタイピン」です。

肝心のピンのディテールが見える写真を撮り忘れるという大失敗をやらかしましたが、記憶をたよりにこんなものかなというのを作ってみました。

色は、金・銀の2パターンです。なんとなく銀色は百合のイメージ、金色は椿のイメージです。おまけも作ってみました。

石はもちろん偽物です。透明なものはジルコニア。カラーストーンはスワロフスキーです。小さいわりにキラキラが強めなので、さすがに現代の生活では使いづらいですね。もしこの手のアクセサリーが似合う席があるとしても、そういう席では、さすがにもうちょっといいものを使いたくなると思います。妻にあげるにしても、私と同じ理由で使いどころに困るだろうし……。

ほしくなっておきながら手に入れたら持て余すという、ちょっと皮肉な状況にまりましたが、「高価なアクセサリを誂えておきながら、ほっぽらかしにするダメ貴族ごっこ」でもやって遊んでみようかなと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?