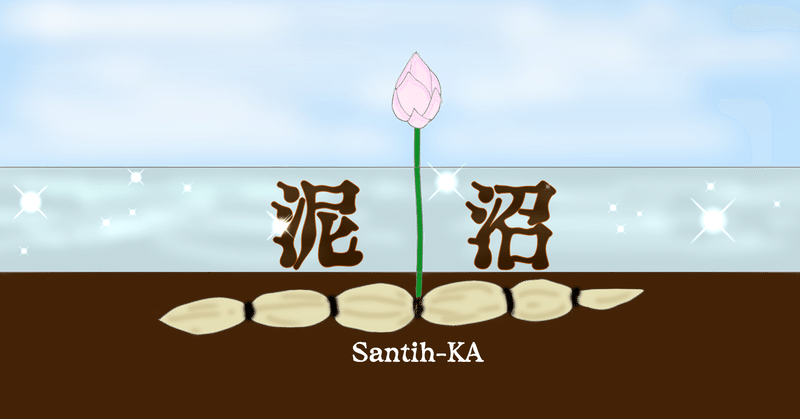

短編小説 泥沼

[つい]

とにかく、泥沼だ。

泥沼の中にいる。

泥沼と気づく前は、こんなに泥沼だとは思わなかった。ただのぬかるみで、まあ、そのうち乾くでしょう、ぐらいに考えていた。

自ら泥沼に入るようなことは、普通はしないだろうし、私だって好き好んで泥沼には入りたくはない。入るつもりもない。なのに気づいたら、今私はとっぷりと泥沼の中にいる。もう、生きてはいないのだろうか。何故、泥沼の中にいるのに息をしているのだろう。いや、もしかして息をしていないのだろうか。ならば、なぜこうして泥沼にいると云う意識があるのだろうか。誠に不思議なことだ。

そうだ、苦しくてどうしようもない、ということはない。かといって、楽かと言えば楽ではないし、快適でもないし、どちらかと言えば、いや、どちらかという選択もなしに、不快である。

体には泥がまとわりつき、身動きは取れない。泥がまとわりついているから、と言うより、泥の圧で身動きがとれないのだろう。

私はこの先どうなるのだろうか。何故こんなことになったのだろうか。

そう、最初は、スニーカーの底部分が泥に吸い付くような感じがあり、どんどん沈んでいったのだった。ずず、ずず、と沈んでいて、それでも気づかずに歩き続けると、その後気づいた時は、膝まで泥の中にいて、歩くのも困難になっていた。ずぶずぶと沈んでいくし、穿いていたジーンズも泥で重くなるし、この段階で対処しなければいけなかったのだ、きっと。いや、どうにかしようとは思っていた。抜け出さなくてはいけないような気持ちになりつつあったのだ。

なのに、もう、スニーカーは履いているのかさえわからなくかり、ジーンズもスキニーのはずが、ずるずると下がり腰パンのようになってしまっていた。このままでは脱げてしまうし、なんなら下着までそのジーンズが脱げる圧で脱げてしまうかもしれない危機に晒されていた。

こんな姿を、誰にも見られたくはない。

ああ、そうか。

と、私はいいアイディアが浮かんだ気持ちになったのだ。それは、もっと、そう、腰よりも深く泥の中に入ってしまうことだった。そうすれば、下半身が露な姿になったとしても見られることはない。

よし、と、腰を左右に回すようにして、そうだ、この動作は、子どもの頃波打ち際で蛤踏みと言って、腰をツイストして蛤を探す仕草に似ている。ツイストしていると、足首あたりまで体が沈んで、足先に蛤を感じとることができるのだ。そうなると、屈んで手で蛤を掴んでバケツなどに入れる。昔はこれで、大分蛤を捕ることができたのだ。

遠浅の海水浴に適した海は、引き潮になったときが蛤踏みの漁場であり、チャンス到来だ。

祖母や母と、彼女たちが働いている海沿いの旅館の仕事が一段落したときに連れられて、漁に励んだものだった。楽しかったし、沢山掴めば褒めてくれるから嬉しくなって、また頑張ってツイストした。

子どもにとって、褒めることは何よりのご馳走だ。駄菓子の次に。

駄菓子と言えば、駄菓子も、子どもが食べると言うのに何故あんなに添加物が入っているものか。駄菓子の始まりはどうらや江戸時代に遡るらしいが、江戸時代ならば添加物などもない、自然のもので作られていたに違いない。だが、一方では、添加物を使うことにより、大量に安価に駄菓子を生産することができるから、お金持ちでなくとも、食べられる子どもたちが増えるのだろうか。いや、果たして、それと引き換えに健康を害してもよいものだろうか…

悩ましい、子どもは菓子を食べたいに決まっている。いや、全ての子どもとは限らない。私などは、子ども時分に駄菓子も食べたが、甘いものはあまり得意ではなかった。

はっ。

大変だ。こんなことを考えているような状況ではなかった。どこから駄菓子のことを考え出したのか。全く、危機感が欠如している。ああ、そうだった、蛤踏みの話しからだ。もう、その時点で大きな過ちを犯している。下半身が露になることの方が、一時の恥で済んだではないか。それを隠そうと腰まで泥沼に浸かろうなど、なんと的外れなことをしたものか。

そのせいで、どんどんと深く深く入り込んで、終いには体全部が入ってしまったではないか。

ふぅ、と、ため息をついた。それも実際にはできないので、気持ちの上でのことだ。

そして、周りをぐるりと見回した。おかしな話しだが、目が見えるようだった。泥沼の中で?まるきりおかしい話しではないか。でも、本当のことだから仕方がない。

すると、段々、ぼんやりと周りが見えてきた。驚いたことに、たくさんの人たちが泥沼の中にいるではないか。

ひとりの人と目が合ってしまった。恐ろしい。こんなシチュエーションでは、誰とも目など合わせたくもない。それが本音だ。ジーンズは、下着はどうなっているのだ。まさか、泥沼に、こんなに人がいるとは。

しかし、仕方がない。目が合ってしまったものは。知らないふりをするほどの冷たさも、生憎持ち合わせていないのだから。

その人が苦笑いをして言った。

「あきらめな」

え?なんて言ったのかしら。あ、あきらめな、って言ったかしら。

「なんておっしゃいましたか」

私は、恐る恐る訊いてみた。

「あきらめな、って言ったんだよ」

やっぱり、聞き間違いではなかったようだ。何をあきらめろと言うのだろう。この泥沼にいることだろうか。それとも、他に何かあきらめなくてはならないのだろうか。

「あの…何を…」

「この期に及んで、あんた、何をって…何言ってんだ。あんたは、自分でこの泥沼を選んだんだよ。最初は大したことはない、すぐに抜けられる、そう思っていただろう。そんな甘い考えを持つ奴はかりだ。そうして、気づけば抜けられなくなる。もう、どうすることもできないのさ。ふんっ」

そう言うとその人は鼻で笑った。少し、偉そうに見えた。なんだろう、この泥沼の古参なのかしら。私は新米だからこんな扱いなのかしら。

それにしたって、何を知った風に。

「諦めるも何も、何が何やらわからないで今こうしているのですから。」

何故こんなにもスムーズに、泥沼の中で話せるものか、本当に不思議だった。

「そんな風だから、泥沼にいるんだ、ってことさ。ふんっ」

この人は、何故、いちいち『ふんっ』と言うのだろう。

人と云うものは、本当に様々な癖があるものだ。

私にだって、数えたらたくさん出てくるだろう。

今考えてみても、こうしてすぐに頭の中でいろいろ考え出すことも、癖だと言える。

そう思えば、この人の『ふんっ』も仕方のないことだ。

「何を偉そうに」

ん?また違う声が…

「あんたはそうやって、新参者が来ると知った風なことを言い出すんだ。あきらめろだ?あんたがあきらめてるだけだろうが。実際には、この泥沼から抜け出した奴だってたくさんいる。つい数日前だって、ひとり抜け出していったじゃないか。はんっ」

は、はん?

今度は『はんっ』だ。

うん、やはり皆それぞれ癖があるものらしい。

それにしても、今の『はんっ』さんは、きっと、私を庇ってくれたのだろう。お礼をしなくては。

「あのぅ、はんっさ…あ、違う違う、ありがとうございました。」

頭を、気持ちの上では深々と下げて言った。

危うく、はんっさんと言いそうになってしまった。危ない、危ない。

「ん?あ、ああ。気にしないでくれ。ここはさ、泥沼だけあって闇が深いんだ。あんたみたいにうかうかしていると、飲み込まれるぜ!はんっ」

あ、ああ、やっぱり、はんさんは、『はんっ』が口癖なんだな。なんだか、可愛らしい感じがしていい。『ふんっ』よりも響きがいい。

私は、少し笑っていたらしかった。

「あんた、笑ってる場合じゃないぜ。早く、抜け出す術を探さないとな。はんっ」

あ、まただ。

でも、我慢しなくちゃ。笑ったら、怒られそうだ。

そうだな、抜け出さなくちゃいけないよな。どうやって抜け出すんだろう。『ふんっ』さんも『はんっ』さんも、こうしてまだここにいるってことは、なかなか難しいってことなのかしら。

「あのぅ…抜け出さないんですか?」

私は、恐る恐る訊いてみた。

すると、はんっさんは、

「ああ、俺はな。もういいんだ。自ら望んでここに来たんだよ。だから、このまま、泥沼を楽しんで終わるんだ。」

あ、『はんっ』って言わなかった。大体、ここで何を楽しむんだろう。

「そうですか。長くなると、楽しめるんですか?」

私が訊ねると、泥沼の中で、ぶわぶわ言いながら笑いだした。

「そんなわけないだろうよ。長いから短いから、関係ないよ。楽しめるわけないじゃないか。でもな、あの、太陽の下の光の中よりマシさ。はんっ」

あ、『はんっ』って言った。『はんっ』を言う言わないの分かれ目はどこなのだろう。私は、少し冷静になって考えてみることにした。そうして『はんっ』さんを見ると、『はんっ』さんもどこか遠くを見つめるように、何か考え事をしているように、私には映った。

。。。。。。。。。。。。

ここから先は

¥ 180

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?