古い灯台

和歌山をぶらぶらした。小雨が降っては止んだ。

心奪われた建物。なんの施設かは知らない。なんであろうがこの渋みは素晴らしい。

和歌山に行くことはあっても、和歌山市内の中心部を見て回るのは記憶の限り初めてのことだった。草臥れた活気とでもいうか、紛うことなき地方都市の趣。目の前の風景の奥にどんな生活が営まれているのか想像が巡る、とても叙情に富んだ街だった。

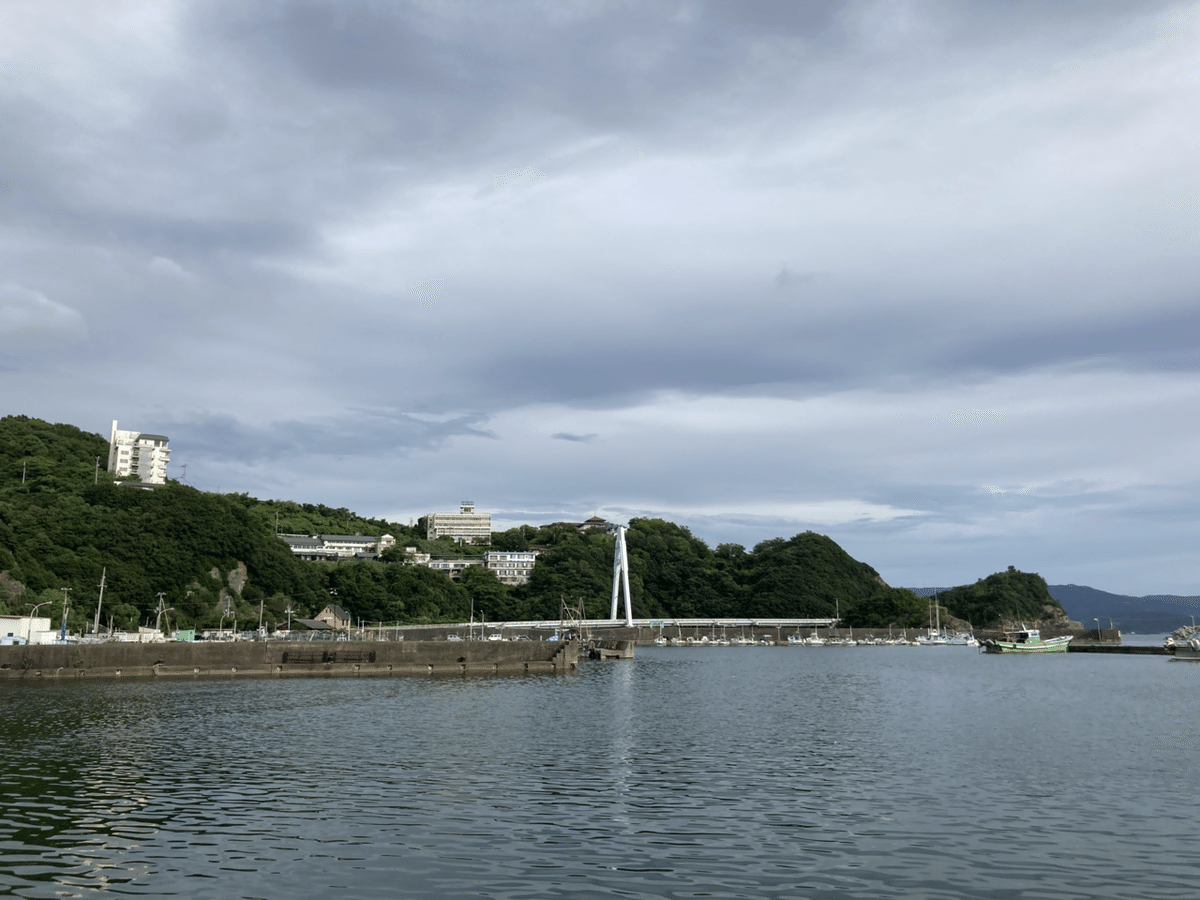

とにかくきれいな風光を求める心が湧いて、雑賀崎へ車を走らせた。日本のアマルフィの呼び名もある景勝地らしい。誰が言い出したんだ。

眺めが地方都市から鄙びた景色へと変じていく。知らない山道におっかなびっくりしながらなんとか到着。

俺の下手な写真に魅力のひとかけらでも映っているかわからないが、惚れ惚れする土地だった。

トンネルを抜けて町に入ったが、白い橋を渡る道もあったようだ。

快晴だともっと気持ちいいだろうなと思ったが、曇天の下でもまた違った魅力がある。山と海に囲まれたこの土地の記憶の匂いが、濃密に立ち昇るようである。閑散として、鳶の鳴き声がよく聞こえた。潮の香りが肌に纏わりつくように漂っていた。

港町で生活をしたことがない者の安易なロマンティシズムだと言われればそれまでだけれど、ここで生まれる悲喜のことごとくは風に吹かれ透明に消えることがないのだろう、ということを思った。滞留して朦朧と濁り、果てに鈍く光る。そのような人生の数々を、思い描いた。

俺と同じように町の写真を撮って歩く、若い男女がいた。それなりに近くから散歩の延長の観光なのか、部屋着のような格好。ひとしきり撮ると、軽自動車に乗り込んで、去っていった。初心者マークが貼ってあった。うらやましいデートだ。

雑賀崎の町や海が一望できるという、展望台付きの灯台へ向かった。

住宅や廃業した旅館が並ぶ山間の道路をのぼってゆく。

途中にカフェがあったので立ち寄った。テラスが数席あるだけの、こぢんまりとしたお店。水平線まで見渡せた。

アロハ調と言えば良いのか、なんにせよ南国風の穏やかな音楽が流れていた。瓶のコーラを飲んだ。波と、遠い船と、やわらかく揺れる樹々を眺める。時間の流れがゆるんでいく。

双眼鏡があったので覗いてみる。小島の岸辺に砕ける波の花までよく見えた。音の届かない波。空中を散歩するような恍惚。

双眼鏡って、こんなに素敵なものだと知らなかった。欲しい。

テラスから突き出すようにしてなにやら台が取り付けてあった。店主に聞くと、置いてある餌を食べにリスがやってくるらしい。台の上部はリスを鳶から守る屋根だそうだ。

いちばんのセールスポイントなのか、ナッツを置いては辺りを覗き込んだりしていたが、残念ながら現れてくれなかった。近所に住んで、ここでリスを待つのを日課にできたらいいのに。

リスのかわりに蜂が現れた。怯えて逃げ惑っていると店主が厨房から出てきた。ワケを話したら、巣の材料にうちのテラスの壁の木材を取りに来るんです、キツく叱っときます、と言っていた。

カフェを出てから、灯台まではすぐだった。

平日だからかシーズンじゃないせいか、はたまた閉業してしまったのか、売店らしき施設もご覧の有り様。ところで灯台のシーズンっていつ?

かなり古びている。傍にあった案内看板を読んだところ、築60年以上経っているようだ。

辺りに人影はなかった。

まるで果ての地だ、と思った。

展望台への、螺旋状の階段をのぼりながら、ゆるみはじめていた時間が、いよいよ宙吊りになった。

灯台をのぼる。海から自身の位置を知るため、指標として仰ぎ見るのではない。その指標、そこに立つ。階段を一段ずつ踏む。

古い灯台。動かない、停止していることが、存在の意味である場所。道ではなく印。道のはじまりであり、終わり。果て。ペンキの剥がれた手摺りを掴む。静かだ。

展望台に着くと、二羽の鳶が近くで飛び交っていた。町ではその声を聞き、カフェではリスを攫う話を聞き、ようやっと目の前にした。大きい翼を広げて、ほとんど羽ばたかない。あれでどうして飛べるのだろう。やさしい鬼火のように見えた。

眼下に広がる海と、同じ景色の写真がフェンスに貼ってあった。亀の甲羅のように浮かんでいる、いくつかの島の名前を記してくれている。写真を見て、遠くの島を見て、ひとつひとつの名前を読み上げた。

QRコードの載った紙も貼られていた。スキャンすると、灯台カードなるページにアクセスする。雑賀崎灯台の諸情報が記載されていた。北緯34-11-18、東緯135-08-27。

灯質、という項目もあった。知らない言葉だ。値は、F1W 8s。

(少なくとも自分にとって)意味をなさない値が、なぜか無性に美しく、何度も読み返した。F1W 8s、F1W 8s……。

帰り道にも和歌山市内の街中を通る。空は暗く青みがかっていた。買い物袋を提げた人や、キャバドレスにヒールの装いでぎこちなく小走りする人、ネクタイを緩めながら自転車を漕いでいる人が歩道に行き交うのを眺めて、生活の手触りがよみがえってくる。

下校時だろう、年季がかった橋の上を、上品な制服に身を包んだ中学生くらいの女の子たちがそれぞれに歩いていた。

ひとりの少女が、差していた黒い日傘を畳むのを見た。そうだよな、もう日傘はいらないよな、と思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?