熊本地震のときの、避難所運営を振り返る その3

本日、2016年4月14日夜に発生した熊本地震の前震から、丸6年が経ちました(この記事の公開は2022年4月14日です)。

自分と家族にとっては、15日の深夜(16日早朝)に発生した本震からの避難所利用となりました。

母と姉、近所の単身高齢者、後に同じく単身住まいであった叔母と、自分の出身校でもある小学校の体育館に3週間と少し避難していた、そのときの記録です。

その1、その2はすでに公開していますが、前回の記事から丸2年も経ってしまっています。

実はこの間、スマホの調子が悪くなり主要アプリのアンインストールと再導入をせざるを得なく、自分が当時記録として使っていたLINEのタイムラインへの投稿がすべて消えてしまい、手の付けようが無くなってしまっていました。

スマホで取っていた写真(それも日付が飛んでいるので一部かと)はなんとかサルベージ出来たので、細かな時系列順では無いかもですが、前回の記事の続きとして公開したいと思います。

個人の顔や施設が特定出来るものに関しては画像を加工していますので、ご了承ください。

前2回の記事は

その1(16日の本震発生による避難、夜が明け、午後の打合せ初会合)

その2(16日の打合せからの炊き出し、医療支援、深夜の停電)

にてご覧いただけます。

4月17日(避難所開設2日目)以降の動き

あれだけの地震であったにも関わらず私が避難した小学校のある地域では、停電せずに避難所としての利用が開始出来たのは、とても幸運なことだったのかと思います。

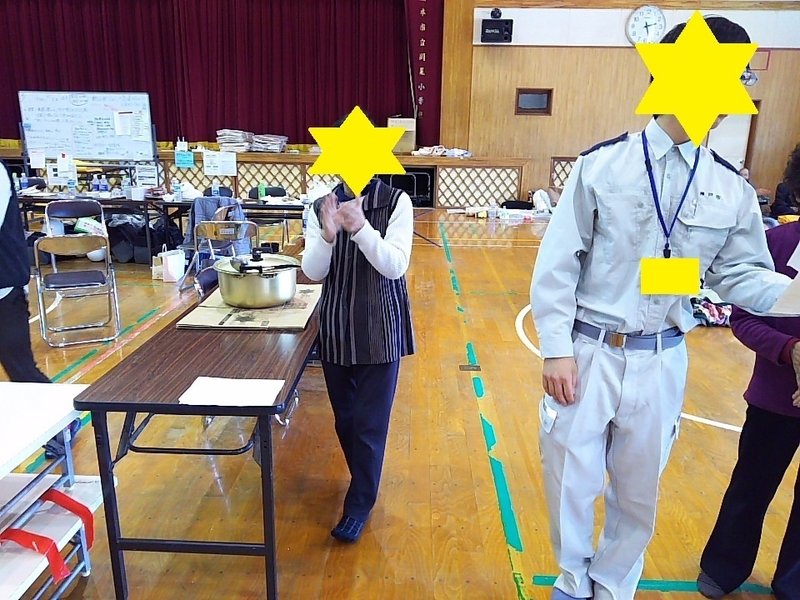

その2でも書いた17日早朝の停電をなんとか乗り切り、迎えた朝の炊き出しの様子です。深夜の停電による睡眠不足もありましたが、朝食を8時半から9時ぐらいの間には提供しようと有志が調理室に集まり簡単な食事の用意を始めています。

画像は物資支援がまったく無い中、避難者が持ち寄った米や食材で用意をしているところです。

この時点でも調理者は手袋をしているのが分かるかと思います。

とにかく食中毒と感染症が怖かったので、トイレや食事準備、食事時の意識付けや消毒には、避難所の開設最初からとても気をつけていました。

消防団の制服を着ている方は、早朝から団として校庭の車の出入りをコントロールしてくれていて、時間差で立ったままおにぎりを食べておられます。

この日は調理者もまだマスクを付けるまでにはいたっていませんでした。

医療従事者の方の協力

この日の午後だったかと思います。

避難所の利用者の中から現役の看護師さんが名乗りを上げてくれ、運営を一緒にやっていけることになりました。

それまで避難所利用者の体調不良などには素人である自分や中心で動いてる人達だけであたっていたため、ものすごく力強く感じた感情を覚えています。

看護師さんには、さっそく糖尿病で抹消の状態が悪い高齢避難者さんの患部の処置に入っていただきました。

高齢者が腰かけているのは学校のソファーをお借りして作った簡易ベッド。

床からの立ち上がりが困難な方だったため、みんなで考えて作ったものです。

他にも平面からの立ち上がり困難な方が数名おられ、座って休まれるとの方には椅子を組み合わせて転倒を予防、避難所に来られた時点で左蝶骨部に褥瘡があられた方には保健室のベッドのマットレスを体育館内に持ち込んで対応などをしていきました。

そのような方を含め、自分の目には避難者の中の「少し気になる」方々が見えてきました。

これはその「気になる」方達の当時の体育館内でのおおざっぱな毛布の場所と、それぞれの状態を書いたもの。

画像中、在宅酸素療法を受けておられた高齢者の方は初日にボンベの残量を気にしておられたので残余時間を計算し朝まで保つことを確認し、翌朝に消防団に車を出して損壊したご自宅から酸素ボンベを搬入しました。

この方の血中酸素濃度の測定を私が、先にあげた糖尿病のあられる方の血糖値測定と服薬の確認は看護師さんと分担しました。

最初は自分の記録用ではあったのですが、後に医療支援チームが避難所を訪れてくる中、とてもありがたがっていただいたと記憶しています。

個人名などは正確では無かった(避難所の利用登録が避難者からの意見で中止になったため)のですが、場所と人の一致が絞り込みにはとても役だったとのことでした。

また、後に入ってもらう医療支援チームが自衛隊や各自治体からを含め数グループあったのですが、チーム間の連携がなかなか難しい中、避難所側で継続した記録を残す必要性があるなあと思ったものでした。

避難者の体調の維持に向けて

画像は4月18日の朝食炊き出し配布のときのもの。

おにぎりは作る時点でラッピングをすべて行っているのが分かります。

こちらの画像では、少し分かりづらいですが、朝食配布時に黄色い服を着た人が手指消毒を行っています。

アルコールや消毒液も保健室からのものや避難者さんからの供出物を使っていました。

とにかく避難所という閉ざされた空間での感染症の発生が怖くて、考えられる限りの感染防止対策を取っていきました。

この日、前日から関わってくださった看護師さんが「みんなの不安を少しでも減らすのに血圧測定しましょうか」と言ってくださいました。

血圧測定機は保健室から探し出した、すでに使われなくなっていた(水銀の利用を制限する水俣条約のため)ポンプの空気漏れがあったもの一台のみ。

この日、朝食の開始時に「看護師さんによる血圧測定が出来ます。不安な方はどうぞ」との声かけをハンドマイクを使って行うと、いきなりかなりの行列が出来たと記憶しています。

希望する方全員の測定が終わるまでにけっこうな時間がかかったのではないかなという記憶。

終わった後、看護師さんと話す中で「みなさん高めに出てましたので、お話しの中では少し低めにお伝えしておきました。直接の治療がここで出来るわけではないので、少しでも不安を解消出来ればと」という主旨の話をうかがって、専門職の方ならではの視点に驚きと、思わず涙が出るほどの感動を覚えました。

またこの日から避難者の運動不足解消・エコノミークラス症候群の予防のために、午前と午後との2回、私がステージに上がって(この時点で高齢者施設に介護職として勤務していました)体操指導を始めました。

これは私がいるときは独自の体操を行いながら、仕事などで私がいないときは学校側の協力と自治体から派遣職員さんによるラジオ体操を流す、という形で避難所終結まで続けることが出来ました。

私が行うときには基本的には座って出来る体操を行っていましたが、最初は座ったままで取り組んでいた方が、後半には立位で行うように変化していき、なんだか嬉しくなった記憶が残っています。

先述の看護師さんから口腔ケアについての提起があり、使い捨てのハブラシを4月19日には配布したと思います。

洗口液の洗面所への配置なども含め、健康面ではかなり積極的な働きかけが出来ていた避難所だったのではと、こっそり自画自賛してました。

その他、小さなことではありますが毎食の炊き出し配布の際に『動ける人は自分の足で取りにきてください』との呼びかけを行いました。

また、避難所生活が後半になり支援物資が比較的充実してきた段階で、飲料用の水のペットボトルを配布して行ったのですが、特に高齢者において『飲みかけを翌日翌々日へと保管してしまう』動きが見えてきました。

これについては『たくさんあるから飲みかけは廃棄して』との声かけも行いました。

これらも中心メンバーでの打合せの中で出てきて、みなで実践していったものの一つです。

神戸市からの応援職員の派遣

そして、18日(もしかしたら正式には19日からだったかも)から、神戸市からの応援職員さんが現場に入ってくれたのだと思います。

画像は熊本市職員さんと神戸市職員さんとの打合せ風景かと。

神戸市の職員さん達が私がいた避難所に支援に入っていただいたのは、本当に偶然のことだったようです。

この神戸からの職員さんは避難所撤収の前日まで来ていただきました。

4人×2班×2陣、2人×2班×1陣、計20名の方に支援に入っていただきました。

後から聞いた話で第一陣8人の職員さん達は、全員が阪神淡路大震災を行政職員として経験し、かつ係長以上の役職の方だったとのこと。

あまりに広範囲にわたる被害のため、地元自治体からの支援が薄い(1名でした)中、即戦力となることが出来る職員さんを派遣していただいた神戸市への感謝と、実際に物理的にも精神的にも支えていただいたことに感謝と感動をしています。

その方々から「まずは避難所の運営そのものにお手伝いをしようと思って来ましたが、こちらは非常にうまく運営されていて自分達が指導に入るようなレベルでは無いです。力仕事に徹するので、なんでも言ってください」と言われたのは(携わっているみんなを持ち上げてのモチベーション維持の狙いもあったのかもですが)、自分達がやってきたことが間違いでは無いんだ、との思いが溢れて、とても嬉しかったのを覚えています。

画像は第一陣、第2班の方々だったかと思います。

地震直後ということで熊本での宿泊場所の確保が出来ず、なんと佐賀市内に宿泊。そちらをベースとして深夜0時を切り替わりとした24時間の交代体勢。一週間ごとに第三陣までの6班で対応してもらいました。

自治体職員さんとの兼ね合いについては、熊本市(後に県)からの支援職員さんは昼交代、神戸市応援職員さんは夜交代と、引き継ぎ交代の時間がずれていたこともスムーズな意思統一にはよかったのかなとも思っています。

避難者のニーズの変化

避難所生活も日が進み、物資支援も届いてくる中、避難者のニーズも少しずつ変化していきました。

最初はとにかく寝る場所とトイレ、食事の確保の要求から、少しずつ震災後を見据えた気持ちの変化を感じとることが出来るようになってきたかと思います。

画像は4月22日の昼間の体育館の様子。

17日には足の踏み場の無いほどの様子に比べると、避難所利用人数の変化と黄色い毛布に見られる支援物資の入り込みが分かります。

画像は業者さんが設置してくれたWi-Fi設備です。避難所開設後2、3日で簡易的な設備、5日後ぐらいにこちらの設備を整えていただきました。

電話は相変わらず繋がりにくかったですが、ネット情報が途切れなかったことはとてもありがたかった記憶があります。

画像は22日の夕食炊き出しのもの。カレーと味噌汁、フルーツが出せています。

ここでは個別のトレーが準備出来てきていて、学校の給食用のものをお借りしてのものだと思います。

この日前後ぐらいから「この避難所ではかなりきちんとした食事が出てる」との噂がTwitterなどで出回っていたようで、避難所での宿泊人数と夕食での配布数の違いが出てきました。

運営側にいるスタッフからも「利用者以外の人の食事まで考えないといけないのか」との声も上がりましたが、「どのような形でも利用する人を拒否は出来ないのでは」との声もあり、制限はしないままにしていたと思います。

『帰宅支援』の動きを創り出す

そんな中、避難所にいるアトピーを持った子ども達の症状の悪化に気付きました。

自分の中では「3日目だった」との記憶があるので、おそらくは4月19日の運営打合せ(会議の名前を決めていたわけではなく、ただ『打合せ』とのみ言っていました)にて、私から「子ども達のアトピーが悪化してきています。薬の不足などもあるかもですが、集団での生活によるストレスが大きいのかも。現時点での避難所利用から、もう少し先を見据えた動きが必要では」との提起をしました。

運営に携わっているスタッフからも賛同の声が上がり、行政職員と地元運営スタッフがペアを組み、各毛布を昼と夜に回って声かけをする体勢を取ることにしました。

4月22日の朝の様子。画面内が体育館面積の1/6~1/8ぐらいかと思いますが、毛布と毛布の間の間隔はこのようなものでした。

それぞれの毛布(ほぼ家族単位)に、昼と夕食後、一日2回の声かけ巡回を行っていきます。

ここでの行政側と避難所利用者でもある地元運営スタッフが組んでの声かけは、「公的な支援との繋がりを維持する」「顔を知った人がいることで、家の内情を話す心理的抵抗を減らす」ことに役立ったのではと思っていますがどうだったんでしょうか。きちんとした総括が出来ているわけでは無いのですが……。

ここでは私が勝手に『帰宅支援』という言葉を作って

①避難所利用者からの生活上の個別のニーズを汲み取る

②『家の方はどうですか?』『家に帰るのに困っていることはなんですか?』との声かけで避難者の中での意識化を行い、帰宅の障害になっている問題を具体化して解決に向かう

③運営スタッフそのものが今後に役立つ制度や支援内容を勉強していく

という形での取り組みを始めました。

これは実際に避難所終結に向けての大きな力になったかと思います。

③については避難所を訪れた議員さんから支援政策の行政資料(まだ確定していなかった素案段階からのもの)をいただき、中心スタッフで読み合いをし「自治体の人より私達の方が今は勉強してるわね」と笑い話になっていました。

私自身が感じた『一日でも早く、学校を子ども達に返そう』との思いは運営の中心にいたスタッフの中では意思統一が出来ていったように思いますし、実際に集約避難所への移動を含めた行政からの説明会(次回記事にて言及予定です)において、避難所利用者からも同じ意味の言葉が上がったことには救われた思いがしました。

体育館に響く歌声

また、このあたりから昼間避難所に残っている人は家の片付けや仕事に出ることの無い高齢者の方が多くなってきていて、避難所生活のメリハリをつけたいとの思いもあり、音楽の先生に『何かやって!』と声をかけたところ、『自分でもやろうと思ってました!』との力強い即答が。

さっそく子ども達を集めて歌の練習が始まります。

そして午後2時半、いよいよ本番。

子ども達、ご家族、先生方、神戸市職員さん、他の避難所利用者などによる合唱です。

途中で利用者の中からバイオリン演奏される方も加わります。

この頃はまだ元気だった私の母も(2022年4月現在は有料老人ホーム入所してます)、デイサービスで覚えた「ふるさと」の手話をしようと後ろに出てきてました。

曲目は「ふるさと」「365日の紙飛行機」など。

もうこのとき、50手前のおじさんである私はホワイトボードの後ろに隠れてぼろぼろ泣いてました。

後で運営スタッフに「○○さん、また泣いてたでしょう。隠しとったって、分かるとだけんね」と笑われたことを覚えてます。もうこの時点で私が涙腺緩いことは、みなに知れ渡っていたようです(笑)。

避難所となった学校の先生方には、この他にも教室で子ども達の自主的な学習や遊びの時間を作っていただいたり、文房具関連の惜しみない提供をしてくださったり。

何より「毎日、必ず学校職員がいるようにします。何でもどこでも使ってください」と言ってくださった校長先生の言葉が、とにもかくにもありがたかったです。

「保健室、家捜しさせてください」と自分が言った言葉も受け止めてくれ、本当に「何でも」利用させていただきました。

今回はここまで。

避難所開設から5日間ぐらいの俯瞰でした。

次回は避難所生活での細かなあれこれと、終結に向けた動きをまとめようかと思ってます。

画像のピックアップはほぼ終わってるので、明日か明後日にでも公開出来ればと。

2022年4月14日、6年前の地震と同じ日に。