熊本地震から4年、避難所運営を振り返る その2

前回は本震後の夜が明け、午後に避難所で動いていた方々にお声かけをし、集まってもらったところまででした。

今回は運営委員会的な顔合わせをどんな思いで進めていったのか。

避難所開設後最大人数を抱えた夕食の炊き出しや、その夜の医療支援。

さらに深夜に起きた停電のことなど、4月16日の盛り沢山な1日の出来事について書いています。

・・・・・・・・・・・・

熊本地震から4年、避難所運営を振り返る その2

顔合わせで話したこと

細かくは覚えていませんが、初会合と言うこともあり、自己紹介を兼ねながら現在の一人一人が携わってきている部分の状況説明とやりながら感じてきていることの表明、のような感じで進めていったと思います。

進行は私が行い、団体としてでなく、個人としての紹介をしながら話をしていってもらいました。

この時、疑問や要望が出たときに行政職や学校の先生方にすぐに答えを求めるのではなく、全体の課題として見ていくように交通整理をしました。

うろ覚えですが、次のような話しが出たと思います。

●炊き出し

食材は1日分と少しは確保出来てると思うが、その後はこれからかき集めないといけない

食中毒にとにかく注意している

地下水確保の状況

食材や使い捨ての食器の持ち寄りを依頼

●運動場での車両整理

時間ごとに流入が増えている

現状ではまだパンクはしていない

●先生方

学校の備品等、必要があれば言ってください

避難所には24時間必ず教職員の誰かがいるようにします

●衛生管理

食中毒や感染症予防にとにかく消毒をやっていきます

●避難所利用者

高齢者が多い

介護的に気になる利用者の状況

13時で300、今は目視で400名ほどになっている状況

これらの現状を共有していきました。

その中で、今後利用者が増えていく場合の対応が課題として浮上。

その点について各所からは

●車両

倍は無理かもだがまだ対応は可能

●炊き出し

量が増えても煮炊きは可能だが、食材と使い捨て食器の確保が必要

●体育館のキャパシティ

もう少しは受け入れ出来ると思うが、増加ペースからすると溢れてしまうかもしれず、スペース的にも余裕は持ちたい

との意見が出ました。

その議論の中から

●避難所そのものはあくまで市の公的なものなので、受け入れ拒否は考えるべきではない

●これまでは居住スペースとしては体育館だったが、教室の利用も考えられないか

等が述べられました。

校長先生より

●教室も必要なら使ってください

との話しもあり、新規受入のみを教室利用とすることなく、現在体育館内に毛布敷いている利用者にも呼びかけて、まずは体育館に近い1階の教室の解放することを決めたんだと記憶しています。

列席した皆がこのような情報交換と共有に積極的であったこと、話し合いの中で出た要望や問題を、直接担当している人に投げるのではなく、全体で話しながら解決に向けていく、この2つの点を最初の会合で形作ることが出来たことは、このときの話し合いの最大の成果だったと思っています。

取り立ててこの打ち合わせの名称や、リーダー・代表など決めることも無く、翌日の午前中10時頃にまた話し合いを持とうと確認しての散会となりました。

この午後からは自分達でかき集めた物資や飲料用のお茶や白湯の提供を始めていたようです。市水である水道は止まっており、地下水を煮沸したものを使っています。

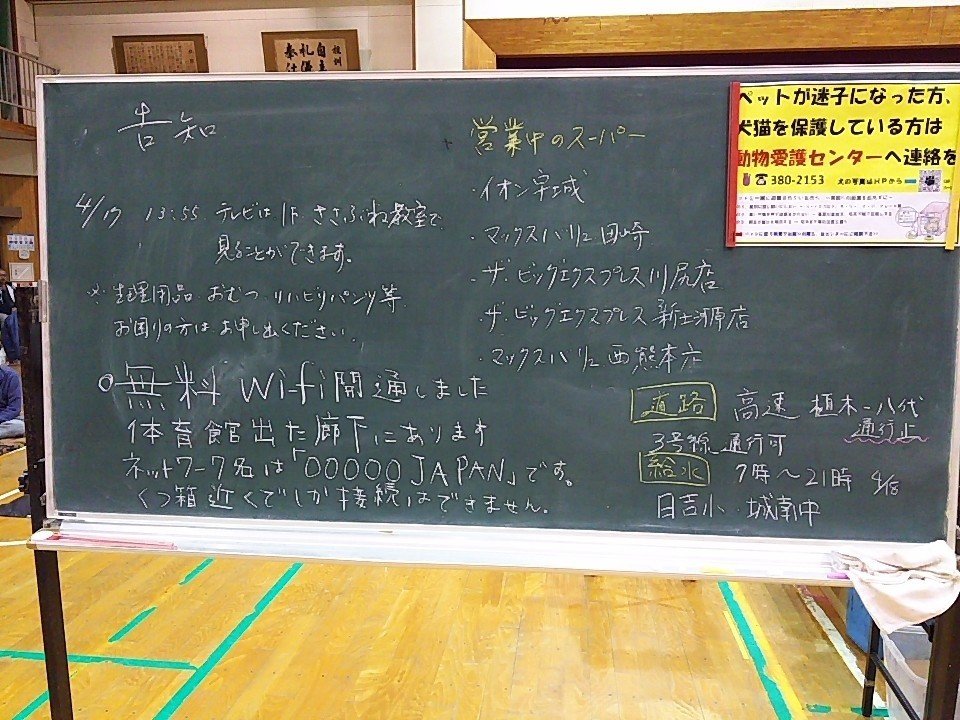

下の画像はこの日の夕方4時過ぎのもの。

避難所利用者の増加と炊き出し数

この4月16日の夜、本震発生から日中を挟んでの夕方から夜にかけての時間帯が、避難所内での在所人数が一番多かったんだと思います。

その後の利用人数動態からも、自宅の片付けに帰る人や仕事などで、朝食昼食の必要数より夕食の必要数が倍ほどにもなることは分かってきました。

4月16日の午後1時前後で300名、夕方前の時点で目視450名と読んでいたのですが、その後炊き出しの準備中にも流入は加速し、ざっと数えながらの調理室への人数報告がどんどん増えていき、最終的には630名分の準備に。

もちろん体育館や教室に寝泊まりする方だけでなく、車中泊の方や、家での用意が出来ず炊き出しを食べに来るだけの方もおられました。

夕食には避難者の中の餃子製造のご家族の手伝いもあり、餃子スープが出せています。

実際には配布時間に用意したこの数では足りず、外作業をされていた消防団や中心で動いてスタッフ分は足りずに後からさらに追加でコメを炊いたので、実質の用意分は680くらいになったようです。

当時、車中避難や夕食を避難所外で取られた方もおられたでしょうし、最大700名ぐらいの利用だと判断していたと思います。

最初の医療支援

炊き出しの最大数を数えたこの夜は、初めて外からの支援が入った日でもありました。

その日、夕食の片付けをしているときに「医療支援が来てくれるらしい」との情報が入りました。

どこから、誰が、何名の体制で、どのくらいの時間留まってくれるのか、一切分からない状態でした。

私が見ている限りでも、高齢者や何らかの注意が必要な方の比率は多いように思えてもいて、支援の医療者に既に何百名にもなっている利用者が殺到する事態は避けたいと考えました。

そこで体育館内の利用者に

●医療支援でこの後来ていただけることになった

●現在何か病院にかかってる人、薬を飲んでいる人、持病のある人などは手を上げてほしい

と事前にアナウンスしました。ざっと2、30名の方から手が上がったと記憶しています。

実はこのときアナウンスした、手を上げてもらう条件についての私の表現の仕方は、数日後に別の事例が判明し、私自身深く反省することになります。

各毛布を回り、お一人お一人に紙と筆記具を渡して説明していきました。

●渡した紙に、年齢と病名、飲んでる薬と持ってきている量、気になることを書いて持っていてください

●お薬手帳を持ってるなら準備を

●支援の方が近くに来られたら、その紙をヒラヒラ降ってアピールしてください

この時点で、物資などを置いているテーブルの周りを除き、体育館内は毛布や段ボールでほぼ埋まった状態です。

医療支援の方がどのような形で入られるのかも不明でしたが、夜になっていたこともあり、一列に並ばせたくなかったということもありました。

また、時間制限などで全員への対応が出来なかった時でも、紙に記録を残しておけば、次に支援が入ったときに書いてもらってる人を優先出来るとの思いもありました。

これもうろ覚えですが、支援の方々には20時前ぐらいに来ていただいたのではないかと思います。

市内のT病院の看護師さんと事務の方、確か2名で来られたと記憶しています。

全体を見回して看護師さんから最初に出た言葉は「お年寄りが多いですね」でした。

その日既に三カ所の避難所を回られていたようで、その中でも私がいた避難所は全体の避難人数が多く、高齢者の割合も一番高いと思われたそうです。

こちらが事前の動きを伝えると「助かります!」とのことで、さっそく毛布回りに入って行かれました。

何名かを回られた後だったかと思います。

その看護師さんが電話で誰かと言い合っているのが聞こえてきました。

かなり強い口調で話しておられ、自分を含め周りも何事かと思ったと思います。

当初、予定としては一カ所1時間程度、私達の避難所の後にまた別の避難所を回るようにと言われていたようです。

それをその看護師さんの判断で、私達の避難所の高齢者や医療支援や相談を必要とする人の多さから、「ここで終わりにします、全体を見るまで帰院しません」と仰ってくれていました。

涙が出ました。

次に回る予定だった避難所の方には本当に申し訳なかったと、後からは思ったものですが、正直その時点では、自分のいる避難所の全体を見てもらえるとの感謝しかありませんでした。

結局、夜遅くまで数時間いていただきました。体育館内を終わり、教室利用の方を見ていただいた後のことです。

その看護師さんは東日本大震災のときにも医療支援で現地に入られたそうで、避難所を幾つも回られたそうでした。

そのときの経験からか、

「教室を利用されているけど、あの蛍光灯の設置方法は古いタイプで、大きな余震が来ると天井から割れたガラスが降ってくる可能性があります。出来れば寝泊まりする場所としては避けたがいいと思います」

とのアドバイスをもらいました。

残念ながら記憶にも記録(主にLINEのタイムラインに投稿していた内容や、知人とやりとりしたメッセージ)にも残っておらず、教室から移ってもらった正確な時間が分からないのですが、この話を踏まえ、その日の午後に利用を開始した教室での避難場所を、体育館にまた戻すことになりました。

以降、教室は避難者がテレビを見るためと、子ども達の学習・遊び支援に日中利用するだけとしました。

深夜の停電

看護師さん達を送り出したのは、かなり遅い時間だったのではとの記憶です。

前夜が本震発生でしたのでほとんど寝てない人も多く、私も含め交代での担当以外は深く寝てしまっていたと思います。

ゴンっ!

という鈍い衝撃音で目を覚ましたのは、日付変わっての深夜2時前だったようです。

響いたのは高齢者が倒れて頭を打たれたときの音でした。

この方は頭部の打撲があったので病院に搬送しています。

昨夜、今夜と体育館内の電灯は一部を付けたままにしておいたんですが、それがすべて停電しています。

携帯やスマホの灯りと懐中電灯で照らしはするものの、何人ものお年寄りが転倒されてしまいました。

車を出してもらい、周辺を確認してもらうと、避難所である学校を含めた部分的な停電のようだとのこと。

その時点での市から派遣で来られていたのは、春に入庁されていた若い方で、事態の推移にもうほとんど涙ぐんでおられました。

とにかく九電に連絡しようとスマホで検索や電話をしますが、一般回線の制限をしてるという噂が本当なのか、まったく連絡がつきませんでした。

そこで、その市職員さんにお願いし、「連絡用の携帯からの番号なら対策本部にも繋がると思う。電気事業者のホットラインがあると思うので、私の番号伝えていいので、こちらに連絡取ってもらえるよう頼んでください」と、かなり具体的な指示をしながらかけてもらいました。

対策本部に連絡が付き、5分もしないうちに私のスマホに連絡があります。

「狭い範囲で停電が起きていて、避難所になってる体育館も停電している。お年寄りが暗い中でのトイレ利用などで、転倒が増えてきている。復旧の優先度を上げてもらえるなど、なんとかならないか」と伝えました。

状況確認しますとのことでいったん電話は切れましたが、すぐにまたかかってきました。

「地域から大きな火花が飛んだのを見たとの情報もあり、人を出しています。地上部分での問題のようで比較的早く復旧すると思います。頑張ります」とのこと。

電話の結果を目を覚ました中心スタッフに伝えながら、じりじりと復旧を待ちます。

深夜3時過ぎ、停電してからだと一時間半ぐらいだったんでしょうか。

体育館内の天井照明がバチっという音と共に、じんわりと灯り始めました。

そのときの安堵感はもうなんとも言えないもので、SNSのタイムラインに朝方4時2分に

・・・・・・・・・・・・

市役所スタッフから連絡入れてもらって、防災本部→九電へ連絡、3時過ぎに停電復旧。

灯りついて本当にホッとしました。

明け方まで、少し寝れるかな?

・・・・・・・・・・・・

と、投稿していました。

下の画像はやはり早朝4時過ぎの画像。この日はまだ電気は付けっぱなし状態。

避難所開設から数日は電灯は付けたまま、後に体育館内の一部のみ、さらにはステージのみ付けてカーテンを半分引く、という形で変化していきました。

寝れるかな? と投稿はしていましたが、実際には寝れずにちまちまと物事の整理などをしていたようです。

下の画像は朝5時前に写していた画像で、医療支援や停電の経験を踏まえ、その時点での物資などについてまとめていたようです。

朝になり、本震から30時間ほどが経過した4月17日を迎えます。

この日は避難して来られた方の中から専門職の方が名乗りを上げていただき、運営にも一本芯が入ったように感じた1日となっていきます。

・・・・・・・・・・・・

今回はここまで。

当時の画像やSNSでの投稿を見返しながら、本当に色々あった1日だったなと改めて思いました。

自分自身を無謬視したいという願望や思い出補正も入り交じってるとは思いますが、なるべく当時の状況や思いをそのまま書いていければと思っています。

次回は避難者の要求が変化していく、発災後の数日間のことを書ければと考えています。