定型業務をRPA化して精神的な負担を減らした話

こんにちは。Technical Supportの大谷です!

今日は定型業務を自動化しちゃったよ!という話題についてです。

業務の中にはびこる「定型業務」

サポート業務を行う方の中には、問い合わせの後処理のような「定型業務」の多さに辟易としている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弊社サポートの場合も多分に漏れず、○○チェックというのが多く存在し、週番で一人の人が全ての○○チェックを担当しています。(チェッカーと呼んでいます)

今回は、そのうち一つの業務をRPAで自動化をした事例について紹介いたします。

自動化した業務は、お客様対応において重要な業務であり、気を遣いながら行う作業でした。しかし、作業中に漏れがあることが発覚したことがきっかけで、自動化しようと決意しました。

定型業務の中身とは・・・?

弊社ではお問い合わせ対応のツールとして、Zendesk Supportを利用しています。

また、Sansanでは名刺をスキャンするためのスキャナーをお客様に貸し出しています。

故障などの理由でスキャナーなど交換しなければならない場合があり、この交換処理はkintoneを使っています。今回は「交換後のフロー」をRPAを用いて自動化しました。

RPAツールでは「kintoneのステータスがXXの場合に、レコードに記載したZendeskのチケットを解決済みにする」という作業を実現しています。RPAはDeNA社のCoopelを利用しています。

交換後のフローは以下の画像の通りです。

①交換のチケットはステータスを保留中にしています。

②旧機器の返却は、kintoneのアプリで他部門が管理しています。

③旧機器が返却されると、他部門がkintoneのアプリのステータスを「着荷済み」にします。そのレコードに紐づく、Zendeskチケットのステータスを「解決済み」にする必要があるのですが、他部門はZendeskにアクセスできないため、Technical Support で操作しなくてはいけません。

なぜ「解決済み」にしなくてはいけないかと言うと、「解決済み」にしないとZendeskの自動化の仕組みによって、旧機器返却を促すリマインドメールが送信し続けられてしまうためです。

以前は着荷済みとなったらkintoneからメールを飛ばし、そのメールから該当のチケットを開き、手動で解決済みにしていました。

チケットは一日数十件あり、開いて解決済みにする動作がサクサク動かず、メールのどこまで完了したかが分からなくなり、非常に「イライラ」する作業でした。

また、抜け漏れがあるとお客様に誤ったメールが飛んでしまうので、一日30分くらいかけミスがないように行う、とても繊細な作業でした。

RPA Coopelで何をしているか?

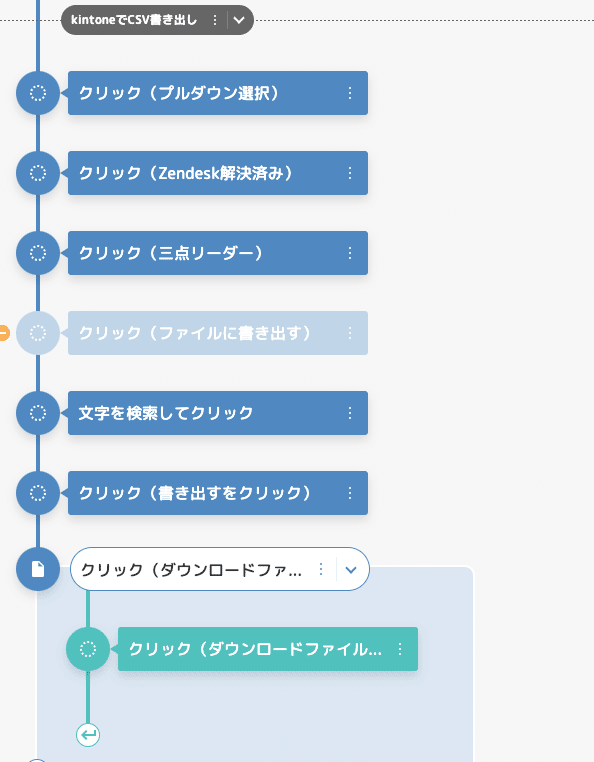

①kintoneにアクセスし、その日に着荷ステータス済みになったレコードをCSVで抽出します。

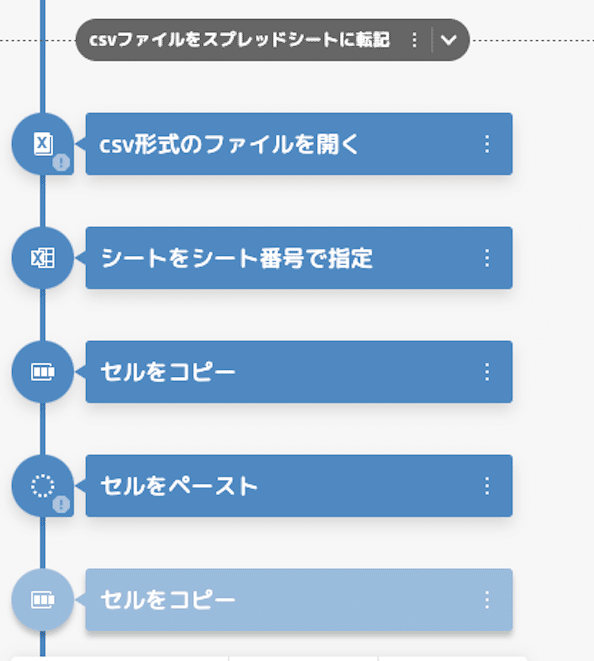

②抽出したCSVをスプレッドシートに貼り付けます。

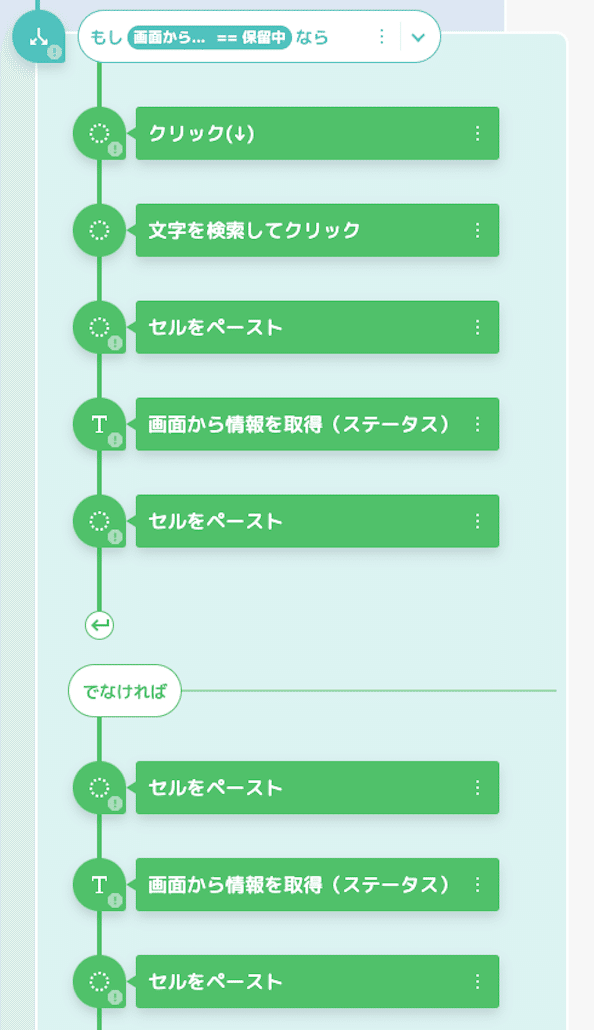

③スプレッドシートに貼り付けたレコードからZendeskのURLをコピーし、

コピーしたZendesk URLにアクセスし、チケットのステータスを解決済みにします。

CSVからZendesk URLをコピーしても同じことはできます。今回はスプレッドシートにZendeskから処理後のステータスを取得しを貼り付けることで、スプレッドシートで処理状況がチェックできるように工夫しました。

さいごに

効果は作業時間の減少だけではありません。この作業は全メンバーが持ち回りで行っておりました。ルーティン作業が苦手な人にとっては時間や精神的な負荷が高くミスが発生することもありました。RPAで自動化することによって一律同じ結果で作業にムラがないため、心理的安全性が増す結果になりました。

今は、「Coopelちゃんと動いてくれたかな?」とスプレッドシートを見るだけでOKになりました。(動かないとSlackにエラーが届きますが、チケットの状態として問題ないかスプレッドシートで確認しています。)

人によってはZendeskのAPIを使って簡単にできるという方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、APIは難しいからと諦める方も多いかと思います。Coopelに限らずRPAはノーコードで構築できるプロダクトも多く、導入がしやすいためオススメです。

なお、RPAは操作する画面のUIが変更になると影響する場合があります。弊社ではデメリットを許容した上で、エラーで動かない場合にSlack通知する機能などを利用しながらメンテナンスをして使っています。

誰がやっても変わらない業務はRPAに任せて、私たちは人間がやるべき業務に集中しようと思います。今後も少しずつ定型業務を見直ししていきます。

Sansan Technical Support と意見交換していただける方がいればお気軽にご連絡ください。

Sansan Technical Support 大谷・野口

sg@sansan.com