超絶ふわっと分かる生物の進化 ダーウィンの進化論からウイルスによる進化まで

「いきものはどうやって進化するのか」が、超絶ふわっと分かる記事です。まず簡単な話から入っていき、だんだん専門的・かつ最新の話になりますので、いつ脱落しても大丈夫です。極力脱落しなくてもいいように、簡単に説明していきます。

1 ダーウィンが『種の起源』で唱えた自然選択説

とりあえず、「進化学」の始まりはここになります。

「生き物は進化する」ということを唱えたチャールズ・ダーウィンによる「自然選択説」が、生物の進化のベースとなる考え方になっています。これをすごくざっくりまとめると

①同じ種の中でも個体差がある

②個体差によって、適応率に差がある(※ここでいう適応は、生き残れることと、モテること、繁殖がしやすいことです)

③その個体差が遺伝する

です。もっとざっくり言うと、

「同じパンダの中でも生き残れるパンダやモテるパンダがいて、そういうやつらの方が子供を残しやすいから、パンダの集団はどんどん強くてモテるパンダばかりになるよね」

ということです。とりあえずこれがふわっと理解できれば、チャールズ・ダーウィンの進化論については大丈夫です。

2 突然変異

上記が「進化」のものすごく基本的な考え方ですが、これでは「パンタがどんどん強いパンダになる」ことは理解できても、「アメーバみたいな単細胞生物からキリンやパンダやヒトが進化してきた」ことは納得がいかないと思います。

そこで必要になってくるのが、「突然変異」という考え方です。

突然変異というと何だかかっこよく聞こえますが、こいつの実態は「遺伝子のコピーミス」です。

卵子や精子という生殖細胞を作るときに限らず、私たちは細胞分裂を行うときにその設計図である「遺伝子」もコピーしていますが、正直これはかなりの頻度でミスが起こります。

遺伝子のコピーミスによって生まれるものの一つに「がん細胞」がありますが、一説によると私たちの体の中で一日五千個のがん細胞が生み出されているようです(白血球さんたちが排除してくれるので、そんなに心配はいりませんが)。

それくらい多い遺伝子のコピーミスが何世代も何世代も積み重なれば、「やたらと首の長い生き物が生まれる」「白黒カラーリングの笹を食う生き物が生まれる」「大脳新皮質のやたらでかい生き物が生まれる」ということも、何だかありえそうな気がしてきますね。

3 ウイルスによる遺伝子の移動

しかし、「いや、まだ納得いかないよ!」という科学者たちがたくさんいました。

確かに、「ミスの連続でチンパンジーからヒトが生まれた」と考えるのは、ちょっと無理があるような気がしませんか?

実際、進化による遺伝子の変化を全て「コピーミス」で片づけるには少し無理があります。それにしては、ちょっと進化の速度が速すぎるんですよね。

そこで考えたいのが、「遺伝子の水平伝播」と呼ばれる現象です。

一般的に遺伝と言われる、「親から子へ」遺伝子が伝わる現象を、専門的には「遺伝子の垂直伝播」、すなわち「縦の遺伝」と考えます。

そして、生き物から生き物へと遺伝子が渡る現象は、この縦の遺伝以外にも存在することが近年明らかになってきました。これが「遺伝子の水平伝播」すなわち、「横の遺伝」です。これは血縁関係がないどころか、種が違っても、植物から動物へも起こるとされています(実際、私たちの眼球が持つとあるタンパク質の遺伝子は、何かしらの形で植物からもらったようです)。

この「横の遺伝」は様々な形で起こりえますが、代表的なものとして、「ウイルスによる水平伝播」があげられます。

ウイルスは、感染した生物の遺伝子を自分に取り込んだり、逆に自分の遺伝子を感染した生物に組み込んだりすることがあります。

すなわち、生物Aに感染したウイルスが生物Bに感染することで、生物Aから生物Bへ遺伝子が運ばれることがあるということです。

こうなるともう、あっちでできた遺伝子がこっちへ、こっちでできた遺伝子があっちへ運ばれます(実際、私たちの遺伝子は、半分くらいどっから来たかよく分からない遺伝子だそうです)。

そうして運ばれ、たまたま強い遺伝子をもらったものが生き残ってきた、と考えることで、進化の説明が(ちょっとは)つくかとは思います。

4 進化には「意味」も「意思」もない

ここまでざっくり進化のしくみを説明してきましたが、すべてのメカニズムに関して言えることは、「生き物が何かの性質を手に入れたのは『偶然」である」ということです。

私に進化学の基礎を叩き込んでくれた先生はよく、「進化に『~ために』はない」とおっしゃっていました。

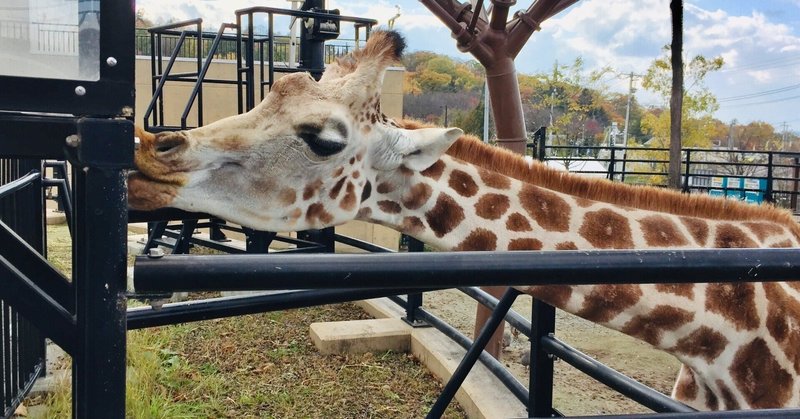

「キリンは高い葉を食べるために首を長くする進化を遂げた」という文章は、進化学的には間違いということになります。キリンの首が長くなったことには彼らの意思も神様の意思も関係なく、ただ、たまたま長くなったやつらがたまたま生き残ってきた、というのが進化学の考え方です。

このあたりを踏まえて「この生物はどうやって進化したんだろう?」と考えると、もう少し周りの生き物が面白く思えるかもしれません。

ここまで読んでくださってありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?