【名盤レビュー】鉄の島 / アヤビエ(2005)

鉄の島 / アヤビエ

アヤビエが2005年に発表したミニアルバム。

2006年には、2nd Press盤もリリースされている。

アヤビエについては、メンバーチェンジを経て表記を統一した彩冷える、脱退したメンバーにて結成されたAYABIE、更には再結成後の現在の活動も含めると、約18年のキャリアを持つバンド。

その間、大きな成長を遂げて、名作を多数生み出しているのだが、彼らの活動を勢いづけるきっかけになったのが、この「鉄の島」と言えるだろう。

リリース時のメンバーは、Vo.葵、Gt.涼平、Gt.猛飛、Ba.インテツの初期編成。

結成時からインパクトを残し、既にリリースラッシュの姿勢に入っていた彼らにとって、初のアルバム作品となる本作は、ただでさえ潜在的なリスナー層へのアピールとしては十分であったのだが、これまで以上に独自性の高い世界観を詰め込んだことで、まだ駆け出しであった彼らを唯一無二の存在に押し上げたと言っても過言ではない。

「鉄の島」という舞台で繰り広げられるメルヘン・ファンタジー色の強いコンセプトと、文学的であり、理系的でもある歌詞。

そして、音楽性においても、奇想天外な譜割りや変拍子・転調を駆使して、王道的なアプローチも頭に入れながら、計算して癖を作る独創的なサウンドを展開。

後に"涼平ワールド"と称される圧倒的なオリジナリティを作り上げていた。

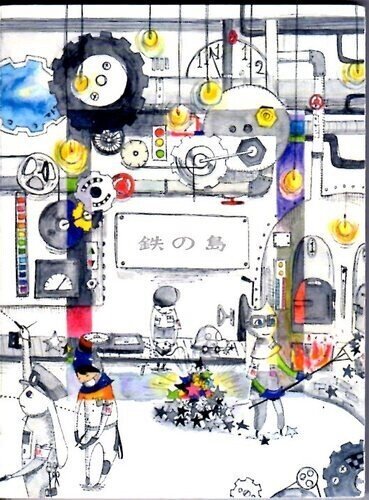

トールサイズ仕様の特殊パッケージにもこだわりが見られる。

ケースと一体化したブックレットには、歌詞とともにイラストレーター・美鈴によるアートワークが散りばめられていて、イメージカットや島の地図など、読み込めば読み込むほどに「鉄の島」の世界が浮き彫りになって行く仕組みだ。

被り物をして、動物にならないと入ることができない楽園。

これはおそらく、本能のままに生きることの暗喩であるが、自意識をこじらせた「僕」が、華やかな世界に飲み込まれていく様子をファンタジーに置き換えて表現しているのだろうか。

明確な解釈が提示されていないため、詳細は個々で考察していくしかないものの、モラルが低下して易きに流れていくシーンにおいて、アヤビエはプライドを持ち続けるという決意表明であるようにも思えてくるのだ。

率直に言って、演奏技術はまだまだ未熟。

演奏力を基準にするなら、これを名盤と言い切ることは出来なくなってしまうのだが、前衛的なセンスが、その粗さを補って上回るほどの衝撃を放っていたのも、また事実である。

涼平の脱退後、本作のスタイルは涼平が結成するメガマソに踏襲されていくのだが、メンバーたちのその後の成長を見るに、アヤビエがこのスタイルのままメジャー進出を果たしていたら、どのような未来になったのだろうと空想したリスナーは多いはずである。

1. シーサイドサーカスとパステル調

「僕」が島に入る序章的な内容。

少し暗くなってきた島の情景が、キラキラしたシンセから想像できる。

変拍子を多用する序盤の構成も、心の揺れや不安を表現しているではなかろうか。

島に入り込んだところからホーン系のサウンドを取り入れて、静けさから賑やかさに切り替える演出も見事。

「セシリー」がウサギの被り物を脱ぎ捨てた="島と決別した"のを暗示させるのも、アルバムのラストで効いてくるのだから恐れ入る。

2. 教会プール

まずは、島への憧れ、美しさを象徴するシーンから、といったところか。

引き続きキラキラとしたシンセが目立っており、ロマンティックで煌びやかなイメージを引き立てている。

教会にはプールがあって、ウォータースライダーをふたりで滑るという描写は、純粋にメルヘン色を強める効果も高いのだが、禁欲主義の崩壊・欲望への墜落という解釈も出来る。

そこまで芸術映画のような意味付けがされたかどうかは定かではないが、涼平ならそれもあり得るな、と思ってしまうのだ。

3. 灰キノコの森、さまよい魚

サウンド的にはアヤビエ流のザ・ヴィジュアル系ナンバー。

序盤の2曲に比べればストレートに展開する、疾走メロディアスチューンと言えよう。

一方で、世界観としては、考察の余地が多いにある楽曲でもある。

常に灰キノコをかじっている風船売り。

彼が風船に詰めている「カラノキタイ」を体内に入れたさまよい魚たちは、動物たちと恋を語らうことができるようになるという。

これも「教会プール」同様、さらっと読めばメルヘン・ファンタジーであるが、主観を変えると、ドラッグの存在が透けて見えてはこないだろうか。

4. カオス・クリーム・フェスティバル

ヘヴィーな音像を強め、ダークとメルヘンの間を突いてくるハードなナンバー。

ファルセットの使い方と、おさまりの良さを無視した言葉の乗せ方に、彼ららしさを感じずにはいられない。

ファンタジーに支配された島においては、お祭りだって夜毎に開催される。

「灰キノコの森、さまよい魚」の考察を踏まえると、どんなお祭りかは推して知るべし、という見え方になってしまうが、ここまで徹底して、表向きの世界観と、裏に忍ばせたメッセージ、ふたつ(あるいはそれ以上)の解釈ができるように構成されており、奥の深さに溜め息が漏れるばかりである。

5. ダウナービューティフルソング

ある種の劇中歌のような立ち位置にある、アヤビエとしての決意を歌った楽曲。

マイナーコードで疾走するベタな構成は、意図的に他の楽曲と差別化したものであろう。

時折、自身の立ち位置について自信や不安、決意表明を歌詞に落とし込む涼平であるが、快楽主義的な「鉄の島」の中にこれを入れたことで、そのメッセージ性が高まったような気もする。

ある意味で、これを歌う場面をお膳立てする目的で、この「鉄の島」のプロットが組み立てられていると言っても良さそうなくらいだ。

6. 猫夜亭

音の軽さを武器にしてしまったような、不思議なナンバー。

独特なリズムで展開されるのに、なんだか踊り出したくなる中毒性の高さ。

イラストのデザイン的に「注文の多い料理店」を連想させるせいか、他の楽曲よりも抽象的で、ストーリーがわかりにくい歌詞であるにも関わらず、あたたかいムードと、どこか不気味な雰囲気が混在している。

視点が外にあるような、"僕は何も言わなくなったけど"という終盤の歌詞が意味深。

「セシリー癖」に繋がることを踏まえると、「僕」は、もう戻ってこないのだろう。

7. セシリー癖

ここで主人公が「僕」から切り替わる。

「セシリー」は、1曲目でウサギの頭を捨てたとされる人物だが、この主人公をセシリーと捉えるべきか、ずっと島に染まらずにいた「君」と捉えるべきか。

セシリーが、島と決別した人間と捉える前提で、「セシリー癖」というタイトルから、セシリーのように振る舞おうとする「君」であると解釈すると、遠くなってしまった「僕」に対して、変わらない「君」の構図が明確になり、切なさが増すのでは。

楽曲としては、王道中の王道。

「ロマンサー」から続く、ど真ん中路線であり、世界観なかりせば、間違いなくリードトラックとして置かれるレベルのキラーチューンである。

本作は1月1日のリリースだったが、実態は2004年の年末から店頭に並んでいた。

翌月には、写真集と一体になったシングル「エム」を発表しているのだが、「セシリー癖」のラストには、そこに繋がる一節もあり、ストーリーが繋がっていくことを示唆。

この辺の売り方も戦略的、先進的だったな。

メガマソの作品の中にも、本作と繋がる世界観が見受けられたりするので、設定資料集なんかがあれば、是非とも読んで見たいものである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?