24.1月チェロレッスン①:先生の涙。

年明け最初のチェロレッスン。

先生のご指名で私がトップバッターだ。

昨年末、先生は先生のお父さんを看取った。

私と話がしたいんだろうと思い、だいぶ早めに家を出た。

音楽教室に入ると、シン、と静かだった。

時刻はまだ午前9時を過ぎたばかりだ。

一番奥のレッスン室だけ、明かりが灯っていた。

教室の入り口の扉が私の背後でパタンッと閉まったと同時に、その明かるい部屋から「お入り。」と先生の声がした。

「おはようございます。」

言って、私がそのレッスン室に入ると、座っていた先生が立ち上がった。

「先日は、忙しいところ駆けつけてくれてありがとう。お香典、過分に頂戴して、すみません。心遣いに感謝します。」

まるで演奏会の始まりのときのように、先生は年下の私に向かって深々と礼をした。

「いいえ。センセ、大変でしたね。少しは休めましたか?」

「うん。おかげさまで。」

「座りましょうか。」

それから先生、お父さんの最期のことを話し出した。

先生一人で40分くらい話していたと思う。

口を挟まず聞いていると、自分が選択を誤ったせいでお父さんの死期が早まってしまったのではないか、という後悔の念があるように感じられた。

先生の気が済むまで話してもらった後、私は言った。

「センセ。これから私の言うことは、日々命と向き合う仕事をしている者の一考えとして聞いていただけますか。」

先生、ハッとしたように居住まいを正した。

私は声のトーンを落として、切々と話した。

「お父さんは数年前からがんを患っていらしたこと、進行はしていないことを聞いていました。ただ、膠原病を患っていらしたことは知りませんでした。私はお父さんを診ていないので、センセからお聞きしたこと以上のことはわかりません。おそらく、膠原病の症状が酷くなって、最後は肺炎を起こしたのでしょう。

お父さんの主治医は、お父さんと先生に抗生物質の量を減らすかそのままの量を続けるか聞いてきて、お二人は減らすことを選択した。

その後、元気だったお父さんが高熱を出して、そのまま逝ってしまった。薬を減らしたのがいけなかったのではないかと、センセはそう思っている。」

先生がうなずく。

「前に抗生物質の投与でだいぶ悪くなってしまったことがあったんだ。」

「なるほど。もし抗生物質の投与で良くなる見込みがあるのであれば、主治医はキッパリと必要だと言ったことでしょう。お二人に選択を任せたのは、どちらにしても長くはないから、お二人が納得できる方をと考えたからでしょう。

生き物には寿命があります。事故などは別として、生きられる年数は人それぞれです。自分で自分の体を治す力がなくなった時が寿命です。医療はその人の治癒力を底上げしているだけ。医者が患者を治しているわけではないんです。

私の母は若くして病死しましたが、それが彼女の寿命だったのだと思います。

センセのお父さん、薬の量をどう変えても、行き着く先は同じだったと思います。お父さんは寿命でした。お二人の選択のせいではないです。」

先生、黙って何か考えているようだった。

私は続ける。

「お父さん、亡くなる2週間前に急に元気になって、退院されたそうですね。工房のお兄さんから聞きました。おそらくそれは病気が治ったのではなく、中治り現象です。」

「中治り現象?」

「はい。死の数日前に急に病が治ったように元気になる現象です。時々あるんです。どうしてそんなことが起こるのか、科学的に解明されていません。やり残したことがある、このままでは死ねないという強い思いが、生き残っている細胞を一時的に活性化させるのではないかと、私は考えています。

お父さんも心残りなことがあった。

家に帰って、会いたい人に会い、好きなものを食べ、もしものときはと、ご自身の葬儀の段取りまでお考えになって逝かれた。それって奇跡的で理想的な最期です。

今の医学では、薬を大量投与して胃に直接栄養を流し込み、無理に生き永らえさせることができます。本人ご家族が望めばしますけれど、見ていてとても辛そうに感じることがあります。

お父さんは意識がしっかりしているときに『延命はしないで』と、ご自身で決められたことも良かったと思います。

命が尽きる際、苦しそうに喘いでいたそうですが、それは死戦期呼吸といって、死の間際に起きる身体の反応です。その時にはもうご本人の意識はありません。苦しかったわけではないです。

お通夜でお会いしたお父さんのお顔は穏やかでした。幸せな最後をお過ごしになったお顔とお見受けしましたよ。」

先生、右手で目を覆うようにしていた。泣いていたのだと思う。

私は黙って、先生の気持ちが落ち着くまで待った。

やがて先生は私に背を向けて、ハンカチで顔を拭った。

振り返ったときの先生は笑顔だった。

「ありがとう。だいぶ気持ちが楽になったよ。レッスンを始めようか。」

★

いつもの“先生と弟子”の関係に戻った。

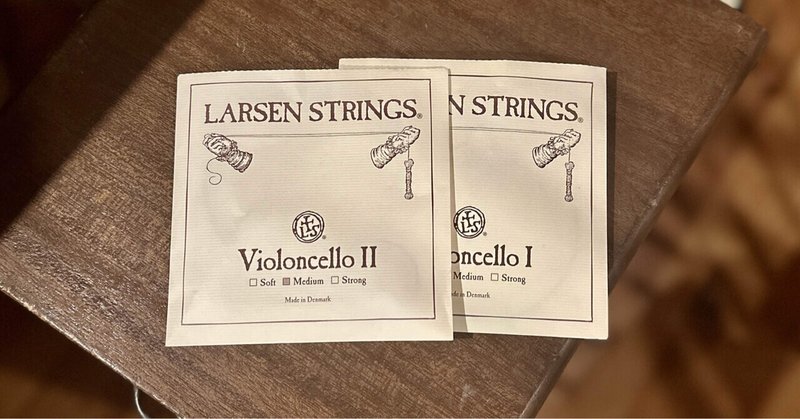

「C線G線(弦)を交換しました。(工房の)お兄さんのオススメで、バーサムです。」

私は言った。

「え、スピロコアじゃなくて、バーサム?」

先生が私のチェロの弦を覗き込む。

「ああ、ホントだ。巻線がグリーンだ。

僕はバーサムをAとDに使ったことはあるけど、C Gはないなぁ。ADはラーセンなの?その組み合わせ、初めてだ。さすがKさん、斬新だなぁ。」

「センセは全部ラーセンですね。」

「ああ、コレね。」と先生。

「先生(先生の先生)が『これ使ってみろ』ってよこした弦なの。ラーセンだけど、イルカノーネだよ。」

「数年前に発売された弦ですね。どうですか?」

「立ち上がりが早いし、パワフルだね。でも僕は普通のラーセンでいいかな。C線だけイルカノーネでもいいかもしれない。発音がハッキリするから。」

「マスターヨーダ(私はそう呼んでいる)は何を張ってるの?」

先生が笑う。

「あの人、人に勧めておきながら、自分は普通のラーセン。C線だけスピロコア。」

ふーん。

「センセはバーサムをどう思いますか?」

「柔らかくて弾くの楽だし、音色が甘い。特にAとDって高音ポジショ弾くこと多いから、バーサムは楽でいいよ。次はバーサムに戻そうかと思ってる。」

「私のこの組み合わせはどう思いますか?」

「面白そう。C線に使うと発音が寝ぼけないか気になるけれど、そのチェロだったら確かに合うかも。僕のチェロより良く鳴るし、良く響くから。チェロ本来の甘やかな低音を出せるかもしれない。結局、弦は楽器との相性なんだよ。

張って一週間だと、まだ馴染んでないかな。よく弾いて馴染ませてあげてね。」

弦は楽器との相性…工房のお兄さんもそう言っていた。

それにしても。私の楽器はプロの先生の楽器よりも鳴るの?知らなかった。

趣味の域を越えることはない私には、なんて勿体無い楽器なんだ…。先生は先生の腕前で楽器を良く鳴らしていたのだと知った。

先生と工房のお兄さんは、素人の私のために、先生のものより良い楽器を探してくれて、見つかったことを自分のことのように喜んでくれてたの?

今さらだけど、申し訳なさ過ぎて、泣けてくる...。

二人の応援に応えるには、私が諦めずに練習することと、末永く演奏を楽しむことだろう。

★

前回のレッスンからだいぶ空いたため、課題のみならず、無伴奏5番プレリュードの最後まで練習してきた。

「センセ。最後まで練習してきました。でも、運指が疑問な箇所がところどころあります。終わりまで弾いてみますから、教えてください。」

先生「わかった。」とうなずく。

10年前、チェロを弾くことをやめたとき、ずっと憧れていたこの曲を弾けるようになるのを、一旦は諦めた。

後半部分を練習し始めたものの、私には難解過ぎて全然曲にならず、驚いた。自分の演奏があまりにもひどくて、笑ってしまった。

昨年末、辿々しくも初めて最後まで弾き切ったときは、激しく感動した。この感動と達成感を、私は一生忘れないだろう。

運指がわからない、と言ったものの、先生はほとんど「夜が弾いたとおりでいいよ。」と言った。

楽譜にある運指どおりに弾いたところの何箇所かについて、「4ポジに上がらなくていいよ。1ポジで弾けるから。」とのこと。それにより、だいぶ楽になった。

教科書の運指は、時々ワザと難しくしているんじゃないか、と思うものがある。

「見栄えがするよう小技を効かせるより、キチンと弾けることのほうが大事。」と先生は常々言う。そうだよなぁ、と思う。

先生に時折指示してもらいながら、最後まで弾き切ることができた。

「うん、うん。そんな感じ。その調子で滑らかに弾けるように練習してきてね。」

新年初レッスン終了。

石川県の友人らの被災のこと、先生と工房のお兄さんの家族の訃報のことがあり、こんなに気持ちの晴れない年末年始は近年なかった(昨年は昨年で、持病が見つかり右往左往したけれど)。

それに比べたら小さなことだが、オケで弾くブラームス交響曲第3番の中の2箇所がどうしても弾きこなせないのが引っかかり、来週からの指揮練にとても気を重くしている。

「何か、パアッと楽しいことはないかなぁ。」と、“棚からぼたもち”を期待する新年である。