サイコロ塾レッスンレポート:ジャスト・ワン&デュプリク編

こんにちは。4月のサイコロ塾は「伝える・伝わる」というテーマでボードゲームをプレイしています。

2回目では、「ジャスト・ワン」と「デュプリク」の2つのゲームを取り上げました。それぞれのゲームの詳しいルールについては、リンク先(ボドゲーマ様)のページをご覧ください。

2つのゲームでそれぞれに手段は異なりますが、どちらも「伝える・伝わる」ことをテーマにしています。それぞれで、伝える際のポイントが異なりますので、その辺りを子どもたちが体験できていればと思います。

それではレポート開始です!

1、ジャスト・ワンをプレイ!

ジャスト・ワンのゲームルールの構造は、ちょうど前回のサイコロ塾で行った「みんなでぽんこつペイント」とよく似ています。前回のレポートはこちら↓

子どもたちも飲み込み早く、子どもによっては「みんなでぽんこつペイントとおんなじやん」と気づく子もいました。ルール読みが終わった後で、早速子どもたちとプレイをしてみました。

最初のお題は「ふとん」。最初はヒントをなかなか思いつかない子もいましたが、擬音語・擬態語を使って良いことにすると、なんとか書けていました。

出てきたヒントは、「寝る」「ふわふわ」「ふかふか」「寝具」・・・なるほどね。1回目でしたが、子どもたちのヒントの独自性が高くてなんとか被らず全てのヒントを回答者に見せることができました。残念ながら正解はできなかったものの、1回目でルールを理解できたかな?と思います。

2回目のお題は「カレンダー」。今度は擬音語・擬態語での表現が難しい・・・苦しんだ子どもなんとか出したヒントは「数字」というものでしたが、コレがなんと他の人と被っってしまい、最終的に回答者に見せることができませんでした。

2、ジャスト・ワンで「伝える」ポイント

ここで、ジャスト・ワンにおいて「伝える」=回答者に回答してもらうためのポイントを子どもたちと話してみました。「ジャスト・ワンでヒントを出すときにどんなふうにすればいいと思う?」

子どもからは、「回答者にわかりやすいように伝える」と意見が出た後で、ある子どもから「でも、わかりやすかったら他の人とかぶっちゃうから」「回答者だけわかるようなヒントを出す」と意見が出ました。

これは、まさにジャスト・ワンにおけるポイントについて的を射ているなと。ジャスト・ワンは、相手に「伝わる」ようにできるだけお題に直結しやすいヒントを出す必要があります。ですが、あまりにもヒントに直結するものだと他の人と被りやすくなり、結局ヒントを見せることができない。そのため、ある程度ユニークさの高いヒントを探っていくことになるのですが、それでは今度は回答者に伝わらない・・・というジレンマがゲームのキモになっています。

このジレンマを乗り越える一つの方法(抜け道)が、「回答者(とヒントを書いた人)だけがわかるようなヒントを出す」ことです。この発言をした子どもは、たまたま兄妹が回答者になったときに、その方法を使っていました。兄妹間では共有事項になっていて、回答者(兄妹)には伝わるけれど、他の人とは被らない。うーん、面白い!

みんなでぽんこつペイントをプレイした時もそうですが、結局「伝える・伝わる」ために重要なことは「伝える相手の立場に立って、伝える表現を考える」ことなんだと僕自身も改めて感じられました。

ちなみに下の写真は、その後のお題で子どもたちが盛大にヒント被りをしてしまった時のものです。なんのお題かわかりますか?

3、デュプリクをプレイ!

後半はデュプリクをプレイしました。絵を描くボードゲームは数ありますが、こちらもぽんこつペイントと同じように「絵の上手さ」が問われないところが良いところです。

デュプリクは、アートディレクターという役割の人がなんとも言い難い抽象的な絵を見て、それを他の人たちに言葉で伝えるゲームです。伝えている最中に、聞いている人たちは説明を聞いて絵を描きますが、アートディレクターに対して質問をすることはできません。聞いたままを、言葉を受け取ったままに描いていくことになります。

1回目にアートディレクターになってもらった子どもは、一生懸命に描かれているものについて説明をしていました。

「伝える」ことに一生懸命であるからこそ、「伝わる」ことに目が向いていない感じでした。かなり矢継ぎ早に絵に描かれていることを言葉にしていったので、他の子どもたちが描くスピードが追いつかなかったり、頭に疑問符を残したままになっていました。子どもも途中で自分でそのことに気がついて、伝えるスピードを遅くしたりしていました。(ちなみに本来のデュプリクでは制限時間を砂時計で表していますが、今回は「伝える」ことを重視したかったため、長めの制限時間を設けています)

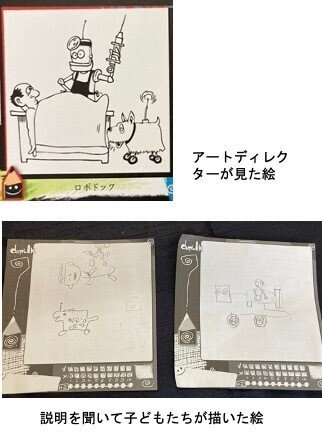

実際に描かれた絵が上になります。絵の上手さではなく、描かれているモノや位置などに注目してください。かなり詳細な説明をしてくれたので、部分的に特徴を捉えて描ききれている部分(犬にアンテナがちゃんとついている!)もあります。一方で、位置関係があやふやなまま伝わってしまっています。

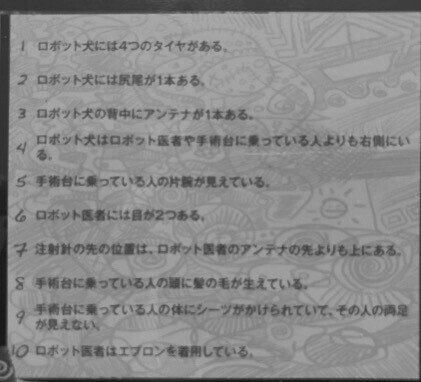

このゲーム、実は点数をつけるためのチェックリストはアートディレクターにも初め明示されていないので、絵のどこをポイントに伝えればいいかは分からないようになっています。そのため、チェックをする段階になって、アートディレクター本人が「しまった、これ言ってなかった」ということがあります。とはいえ、このチェックリスト、「伝える」ための要点が詰め込まれていて、「伝える」「伝わる」というテーマにとっても合致していますので、次の段でデュプリクのポイントとして見ていきたいと思います。

4、デュプリクの「伝える」ポイント!

上の写真は先にアートディレクターが説明をした絵の採点用チェックリストです。見ていただければわかるかと思いますが、描かれているものの内容(「タイヤがある」「尻尾がある」)、数(「4つ」「1本」)、位置関係(「右側にいる」「アンテナの先よりも上にある」)などが主要な項目になっています。

これは、高得点を取るために必要なことでもあるのですが、まさに「伝える」「伝わる」ために必要な内容ともなっています。これを元に子どもたちにデュプリクをプレイする上で大切なことを考えてもらいました。

子どもから出てきた意見は、「モノを言う」「どんな感じか言う」「具体的に言う」。おっと、「具体的に」という今回のレッスンのキーワードが出てきました。では、具体的ってどういうこと?「5W1H!」と言ってくれた子どももいましたので、改めて自分の方から説明を行いました。

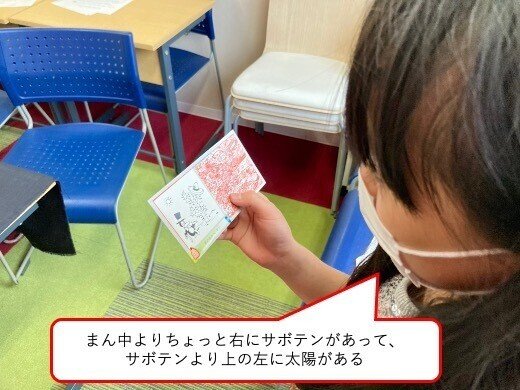

まずは、位置関係について。紙全体のどこにあるのか?「どこ」ということを伝えるときに使う言葉はどんな言葉がある?右・左・上・下。それ以外にも、紙の半分よりも下とか。子どもの中には「〇〇の右」(相対的位置)という表現の仕方があると教えてくれた子もいました。

もう1つ、子どもたちにわかりやすい具体化の例として「大きさ」の伝え方を教えました。大きさの伝え方には2種類あります。何かと比べる方法(相対的大きさ)と単位を使う方法(絶対的大きさ)です。これも、伝える相手によっては単位を使っても伝わらない可能性があるので、その点は注意をするようにして。

それでは、再度アートディレクターを指名してプレイ再開です!

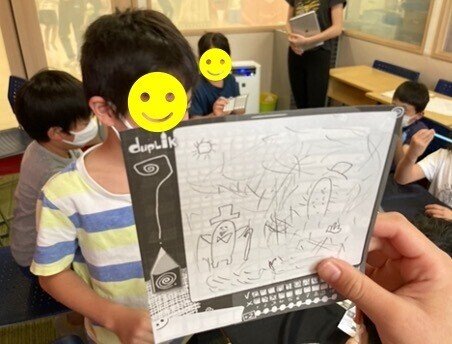

今度はしっかり位置関係や大きさを意識しながら「伝える」ことができていたように思います。

コミュニケーションが難しいのは、「伝えた」ことがそのまま「伝わった」ことではないということです。「伝えた」と思っても、伝え方がまずかったり、受け手の方に共通のイメージがないところでは、どうしてもその齟齬が起きます。そういうことを体験しつつも、「具体的にする」ことによって、それができるだけ少なくて済むようにする練習になったんではないかなと思います。

位置関係、大きさ、しっかり意識して「伝えて」くれたから、「伝わった」絵が描けました。

次回予告

次回は、ボードゲームを通して「自分と他の人を知る」ということをテーマにレッスンを行う予定です。

取り上げるゲームは、「かたろーぐ」と「適当なカンケイ」の2つです。

子どもたちがゲームを通して、自分自身の「好き」を確かめたり、他の人の「好き」や「感覚」を知る体験ができればいいなと思っています。

ぜひ次回のレポートもお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?