サイコロ塾レッスンレポート:みんなでぽんこつペイント編

こんにちは。2021年度が始まり、サイコロ塾も新しい子どもたちを迎えての第2期が始まりました。今後もレッスンの様子をレポートしていきますので、よかったらご覧ください。

さて、2021年度最初のレッスンでは「コミュニケーション」、特に「伝える・伝わる」ということをテーマに行いました。

取り上げたゲームは「みんなでぽんこつペイント」!このゲームでは限られた伝達手段の中で、回答者にわかってもらう=伝わるための工夫が求められます。詳しいルールはいつものようにボドゲーマ様のページをご覧ください。

それでは、初回の導入などとともに今回もレポート開始です!

0、「サイコロ塾」ってなんだ?

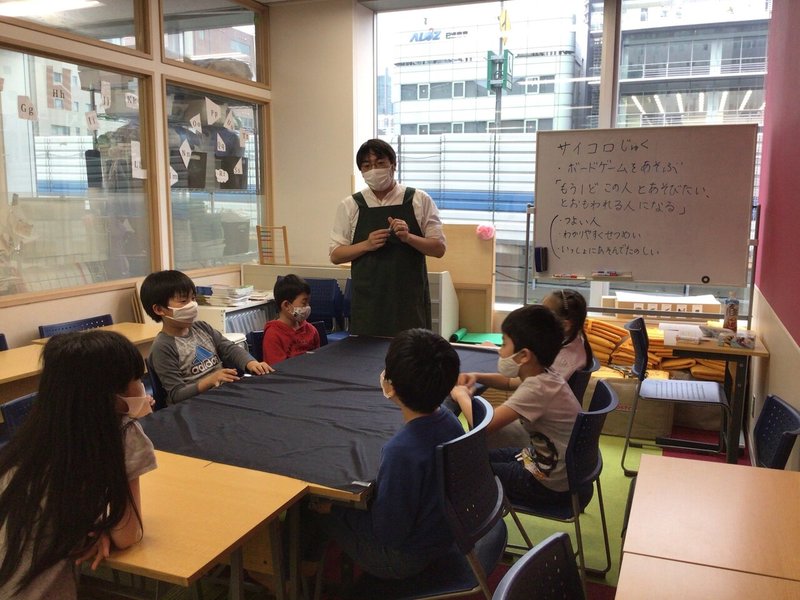

新しい年度が始まりましたので、毎度のことではありますがサイコロ塾が何をする場所なのか、どんなことを目標にしているのか、といったことについての導入をしました。

子どもたちにとってみれば、「いろいろなボードゲームを遊べる場」くらいの理解でもいいと言えば良いのですが、それならばわざわざこの場に出向かずとも家族でできる、と考える子も中にはいるでしょう。そもそも同じ年齢層くらいの子どもたちが集まってボードゲームをする機会自体が貴重ということももちろんありますが、ここではサイコロ塾がボードゲームを遊んで楽しい+実は学びにもなっているということと、サイコロ塾には目標としていることがあるということが子どもたちにやんわり伝われば良いと思って話をしています。

サイコロ塾が目標にしていること、それはたびたび出てきていますが、「もう一度この人と遊びたいと思われる人になる」ということです。それがどんな人なのか?ここでは子どもたちには具体的にはまだ伝えません。子どもたちにそれがどんな人か尋ねると、「強い人」「わかりやすく説明してくれる人」「一緒に遊んで楽しい人」と答えてくれました。抽象度も方向性もバラバラではありますが、子どもたちの意見が出てきて感心しました。サイコロ塾での体験を経ていくうちに、少しずつ子どもたちの中に「もう一度遊びたい人」像が出来上がってくれば良いかなと思います。自分の方からはまずは1つだけ「物を大切に扱う」ということを伝えました。

1、ワードスナイパーキッズをやってみよう!

あれ?「みんなでぽんこつペイント」の回では?と思われた方もいらっしゃるでしょうか?前段で「サイコロ塾はボードゲームを遊んで学ぶ」ということは伝えたものの、子どもにとっては初めての「ボードゲームの体験」になるかもしれません。初めてとは言わずとも、サイコロ塾で扱うようなボードゲームには触れたことがないという子どもたちがほとんどではないかなと思い、最初の導入としてワードスナイパーキッズを遊びました。

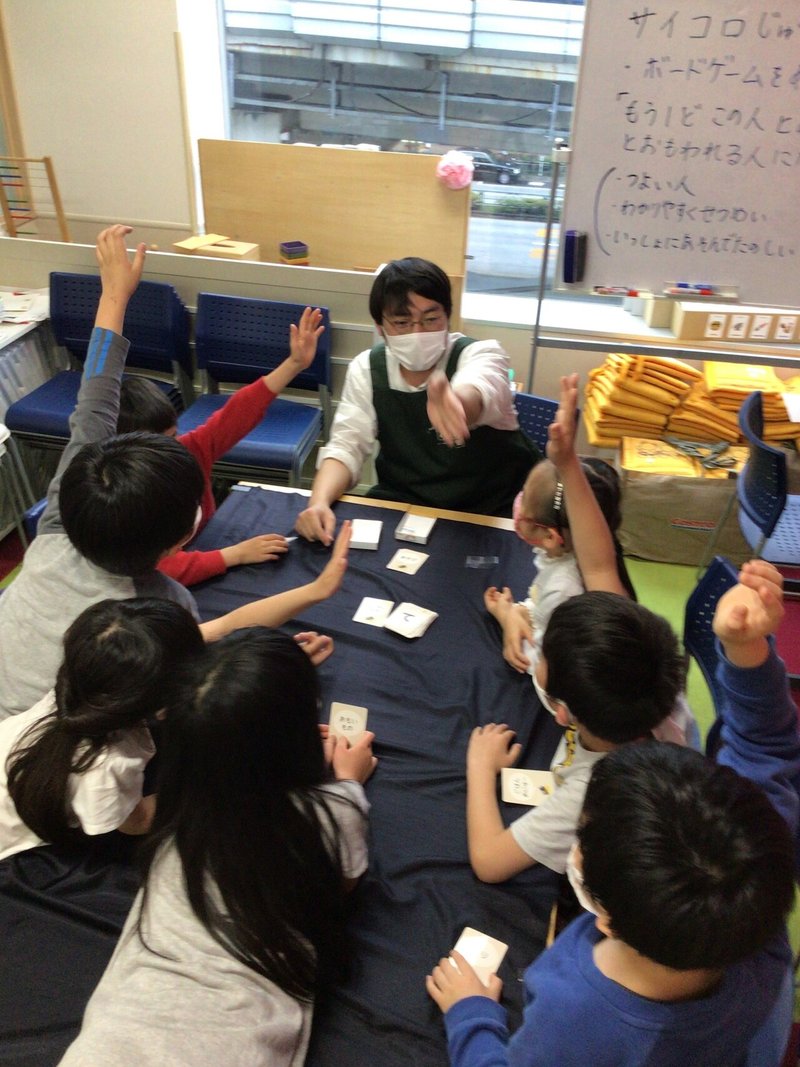

表面にはお題、裏面には平仮名1文字が書かれたカードを使って、お題に合う回答を答えるゲームです。表面のお題が子どもたちにもきちんとわかるくらいのものになっていてすごく導入としてプレイしやすかったです。本来は、早いもの順で言えた人がカードを取っていくというゲームですが、ここでの目的は「ボードゲームとは何か」知ってもらうことだったり、この場そのものに慣れてもらうことだったりしたので、できるだけどの子どもも発言できるように挙手→指名というやり方をしてみました。

写真からも子どもたちの積極的な姿勢が伝わってきます笑。子どもたちのおもしろ回答にツッコミを入れたり、それはいいね!と言ったりしながら、場が盛り上がっていくのを感じました。

かなりじっくり時間を取って、ワードスナイパーを遊び、いよいよ本日のメインゲームに進みます。

2、みんなでぽんこつペイントのルールを読もう!

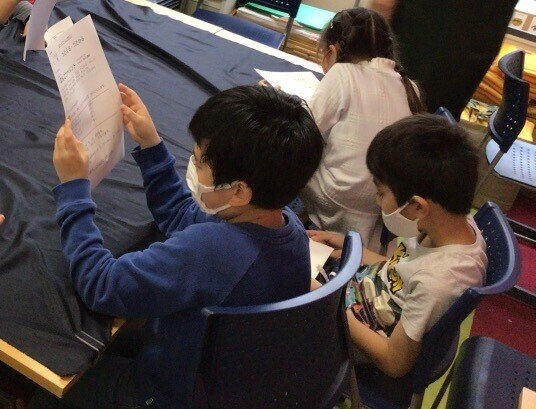

年度が変わっても基本的にサイコロ塾の進め方は変わりません。まずは子どもたち用に書き下したルールを読んでもらいます。1年生にとっては長めの文章なので、最初は字面を追っていくことで精一杯かもしれません。少しずつ、読みながら頭の中でプレイしている情景を作っていくことができるようになっていくと良いなと思います。

わからない言葉は都度説明を入れるようにします。一定時間読んでもらった後に実際にプレイに入っていきますが、1回目なので子どもたちに完全にお任せではなく、ルールを書いたプリントは一旦置いてもらって自分の方で改めてルールを説明しました。これでも、読んだことによってルールの入り方はずいぶん違うはず。

3、みんなでぽんこつペイントをプレイ!

さっそく回答者を決め、プレイしてみました。お題は本来付属のカードを使って選ぶのですが、レッスンということもあり、自分の方でいくつかをあらかじめ考えておきました。1回目は、「けん玉」にしました。

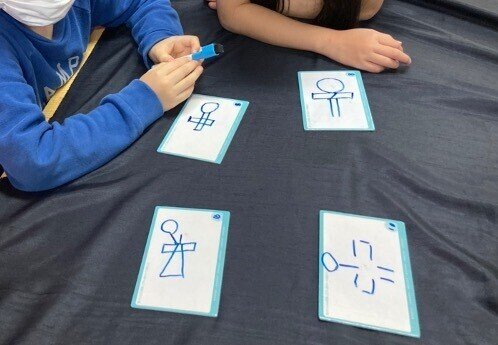

どうですかね、伝わりますか?子どもたちなりに特徴を捉えて伝えようとしていることがわかります。「みんなでぽんこつペイント」は、正円と直線しか絵を描く際に使えないので、必然抽象度が高い絵(=ぽんこつ絵)にならざるを得ないので子どもたちも、描くことに対する障壁がグッと下がったかなと思います。一方で、できる限り少ない画数で描く方が有利になるというルールもあるので、わかりやすさと複雑さの塩梅が難しいところです。

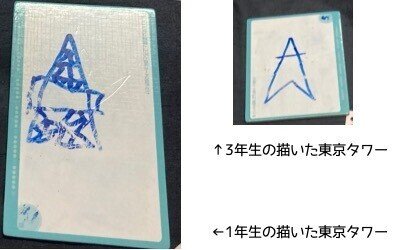

ぽんこつ絵ではなく、できるだけお題そのものを描こうとする気持ちが低学年の子ほど強く見られました。一方でいわゆるゲーム的な勘所を抑えてできるだけ少ない画数で描こうとするのはやはり3年生くらいの子どもで顕著かなと思います。

とはいえ、回答者が答えられなかったら(伝わらなかったら)このゲームでは意味がないのです。そこで、「伝える」「伝わる」ことを考えます。

4、「伝える」「伝わる」ためのコツを伝授

そもそも絵を描いて伝えるということは、普段私たちが使っている言葉でのコミュニケーションよりも特異なことであるとは思います。その上で、言語を用いたコミュニケーションにも共通するような内容として、次の2つのコツを伝えました。

・伝えるお題の特徴をつかんで描く

・回答者が知っていることを、回答者と共通理解できていることが何かを考える

1つ目はお題を決定的に表している部分を描くということです。お題の特徴を捉えて表現することは、このゲームではキモ中のキモです。お題の特徴の中でも、「何を」「どう」表現するかで伝わり方が変わるかもしれません。そのあたりを子どもたちに意識してもらいたいところです。

もう1つは、いわゆるコミュニケーションの前提条件に当たるようなことです。伝える相手が知らない、理解できない表現をしたところでそのコミュニケーションは「伝わる」ものにはなりません。奇しくも、子どもたちに「コミュニケーションってなんだろう?」と質問をすると「やり取り」という回答がありました。情報のやり取りがなされるためには、投げたボールがストレートなのかカーブなのかはもちろん大事ですが、受け取る側が球種を知っていなくてはキャッチできませんよ、ということなのです。相手が知っていること、理解できることに慮って表現の方法を工夫すること、これがコミュニケーションの秘訣なんだということが子どもたちに少しでも伝われば良いかなと思います。

さて、その結果は?

5、難題にチャレンジ!

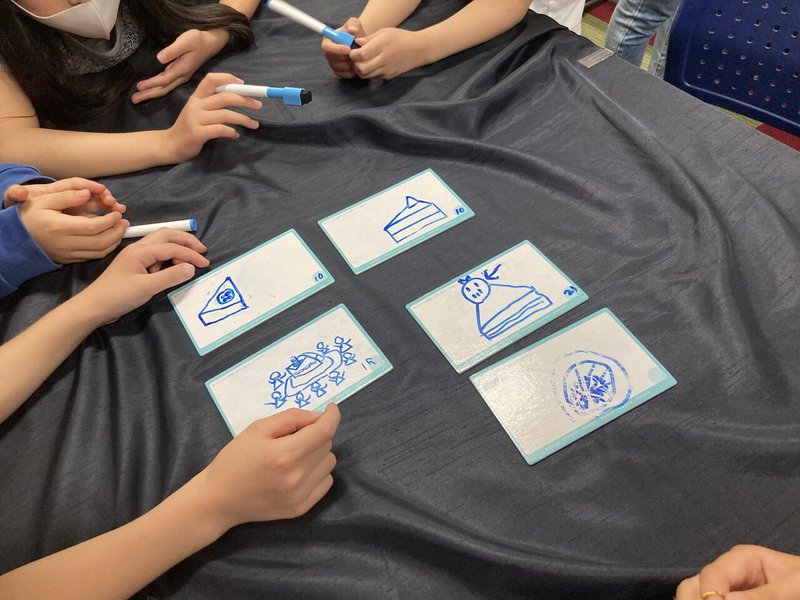

後半は少しお題の難易度を高めてチャレンジしてみました。ちょっと絵を見て、これを読んでいるみなさんも考えてみてください。さて、お題はなんでしょう?

これらは、子どもたちが描いた「いちごのケーキ」です。伝わりますか?僕としては、矢印を使って、「いちご」ということを伝えようとしている子どもの努力に先程の「伝える」コツを取り入れた様子が見られて感銘を受けます。このお題では「ケーキ」というところには回答者もすぐに共通理解を得られていました。そのため、画数の少ない絵を見たときにすぐに「ケーキ」ということは伝わったのですが、肝心な「いちごの」という部分は伝えきれていなかったところ、矢印の絵の登場によって「いちご」がフォーカスされて、最終的に正答まで辿り着けました。

こうして考えてみると、1人の絵からだけではなく合わせ技で伝わったのが今回の「いちごのケーキ」の絵ではあったのですが、子どもたちがそれぞれに「どの特徴を残すのか?」「回答者がわかる書き方は?」と模索できていたので、それはそれでよかったかなと思います。

次回予告

次回も引き続き、「コミュニケーション」というテーマでボードゲームを遊びます。次回取り上げるゲームは、「ジャストワン」と「デュプリク」の2つです。

また違った角度から「伝える」「伝わる」ことを遊び、学んでいこうと思います。

次回のレポートもどうぞお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?