中世のカブと大根はどうだったのだろう?

近松門左衛門の五十年忌歌念仏の農民・佐治右衛門のセリフには大根を育てていることは出てきますが、カブは出てきません。

もちろん、たまたまこのセリフに出てこなかっただけで当時の農民が育てていなかったと言うことにはなりませんが・・・

大根、カブと言うと、日本書紀では仁徳天皇の歌に大根が出てきます。また、古事記では仁徳天皇が青菜のスープを飲んだと言う記事がありますが、この青菜はカブのことだという説があります。

萬葉集冒頭の「この岡に菜を摘ます子」と言う歌は、雄略天皇の歌と記載されていますが、

萬葉集釋注(伊藤博)は、奈良朝のオペラの中の歌ではないかと述べています。

つまり、日本書紀の仁徳天皇の歌に大根が登場するからと言って、その歌が仁徳天皇のものかどうかは分からないわけです。

可能性としては、

1)仁徳天皇の歌である

2)仁徳天皇の歌ではないが、同時代のもの

3)仁徳天皇の歌でなく、より古い時代のもの

4)仁徳天皇の歌でなく、より新しい時代のもの

の4通りが考えれます。

ただ、確実なのは、この歌が日本書紀に載っていると言うことは日本書紀編纂以前に成立していたと言うことです。

新聖書大事典に、旧約聖書・創世記のヨセフ物語は、かなり古い時代に成立していたと言う解説が掲載されています。

当たり前のことですが、聖書とか日本書紀とか古事記に載っているお話なり歌なりと言うのは、当の聖書とか日本書紀とか古事記が編纂されるよりも前に成立していると思われます。

聖書とか日本書紀とか古事記と言うのは、それまでにあったお話や歌などをまとめて作るので、そこに載っているお話は、編纂以前に存在していないといけません。

と言うわけで、日本書紀や古事記に大根やカブが出てきたことで最低限言えることは、日本書紀や古事記が編纂されるより前に、日本に大根やカブが伝来していたと言うことだけです。

それと近松門左衛門の作品に大根が出てくるわけですが、日本書紀や古事記の時代から江戸時代まで、日本の大根やカブはどのようなものだったのかも分かりません。

まぁ、勉強すべきことがまた増えたなぁと感じます。

こうして、勉強すればするほど、疑問が増えていくので、勉強すべきことが増え、きりがなくなるのです。

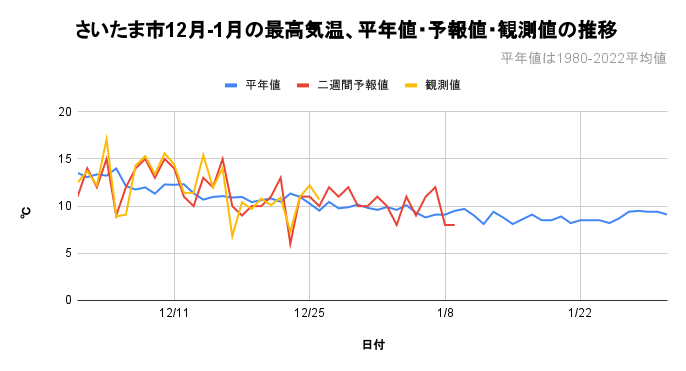

2週間予報は、最高気温に関して、各日とも比較的例年より高めとしています。

最低気温は、12/26は観測値は-0.2℃でした。

2週間予報では、12/29 0℃、12/30 0℃、12/31 -2℃、1/1 -2℃、1/2 0℃、1/3 -2℃、1/4 -2℃、1/5 -1℃、1/6 -1℃、1/8 0℃、1/9 0℃。

昨日段階の予報と比較すると、12/28の-2℃、1/7 0℃の予想が消え、1/8が-2℃から0℃に「上方修正」されています。

日を追うに連れ、冷え込みが厳しいとは言え、やや「緩和」された寒さの予報に変わってきているような印象を受けます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?