2014年8月の記事一覧

ナタリーの大山さんとのイベント

本日、代官山蔦屋書店で、ナタリーの大山卓也さんに話をうかがうイベントに出ます。大山さんがこの本を出しことを記念するイベントですね。

『ナタリーってこうなってたのか』

ということで、このところしばらく、何を聞こうかなと考えているんですよ。大山さんって自分のことを語らないひとなんですよね。それどころか、「自分自身が言いたいことはなにもない」ということを、本のなかでもそうですし、インタビューなどでも

顧客はどこまで広がるのか?

「仕事とはなにか?」ということをひとことで言うと、「お客さんの役に立つこと」と言えると思う。ドラッカーも「まず顧客からはじめよ」といっていたけれど、仕事の定義からすると当たり前のことと言ってもいい。

でも、わざわざそんなことを言っているのは、みんな忘れそうになるからだろう。当たり前のことのはずなのに、なぜそうなるのか。「顧客」というものに、ものすごく幅があるのが、大きな理由だと思う。

分類する

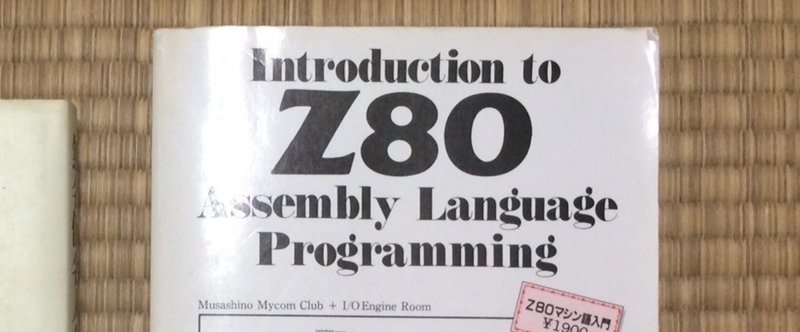

80年代前半のマイコンの選び方問題

村上福之さんのブログを読んだ。本題とはあまり関係ないんだけど、80年代前半のパソコン選びについて書きたくなった。

1980年代前半、家電各社がいろんな規格のパソコンを出していて、あのとき、どれを買うかはすごく重要だった。ぼくが買ったマシンはNECのPC-6001という機械だった。

すがやみつるさんの『こんにちはマイコン』という名著に影響されて選んだのだが、メジャーになりそこねたマシンだった。パ

動画の没入感について

動画を見ているときの没入感について考えた。おもしろい動画をみているとき、心配ごととか、悩みとか、いろんな感情が一時的に消えてしまうことがある。テレビがこれだけ強いメディアなのは、だからだろう。テレビを見ているとき、ひとはさえない日常から解放されるのだ。

なぜ動画はそんなに強いのかといえば、コンテンツの持つ情報量が圧倒的だからだろう。フルHDだと1920×1080のフルカラーの画像が毎秒30コマと

詩の時代、かもしれない

このところ、詩人の菅原敏さんのライブによく行ってます。cakesにも登場していただいたことがあって、くわしくはここを見てほしいんだけど、菅原さんは、やたらとかっこいい詩を、とにかくかっこよく朗読する。

菅原さんが朗読する様子は、キザすぎる感じもして、最初は笑えたりするんだけど、見ているうちにめちゃくちゃかっこいいなと思えてくる。ライブののときに客席を見ていると、最初は斜に構えて笑っているひとたち

移動について思うこと

不動産屋の店先に張り出してある賃貸情報を見るのが好きだ。ちょっとランチで外出したとき、別の駅に移動したとき、出張先や旅行先などでも、ついつい見てしまう。とくに引っ越す予定はないんだけど、この街にはどんな人が住んでいて、どんな生活をしているのかな、ということが気になるのだ。

ぼく自身、引っ越しはそれなりにしてきている。田舎から横浜に出てきて、大阪に行って、東京で就職して、都内の別の街に引っ越して…