Delivering Bad News

総合診療や家庭医療の専門研修では、ポートフォリオという教育技法を用いた振り返りreflectionが重視されています。このポートフォリオですが、ある程度やり方や構造が決まっているものの、慣れない若手の先生からするとなかなかハードルが高く、ポートフォリオ作成に長けた指導医の存在は必須です。ですが、現実的にポートフォリオの作成経験が豊富な指導医が必ずそばにいるとも限らず、実際には苦労している若手の先生が多いです。

九州においては、KOPe(Kyusyu & Okinawa Portfolio e-learning)という、オンラインで各地の研修プログラムの指導医・専攻医が集まり学び合うプラットホーム的な勉強会があります。家庭医療・総合診療に関わる内容のレクチャーや、ポートフォリオの検討会をオンラインで行い、相互にやりとりができる大変ありがたい場になっています。

今月、私が指導医を務めるプログラムの専攻医が発表させてもらいました。発表した事例は、離島の診療所で研修させてもらったときの経験を、緩和ケアの視点で振り返ったのですが、これをまとめる作業を、指導医として関わらせてもらいました。

緩和ケアとして何が求められているか

すでに緩和ケアというと、一般の方でもなんとなくイメージがつくのではないかと思いますし、少なくとも医療者の間ではどんなケアを提供する医師なのかは理解されていると思います。この緩和ケアは、総合診療・家庭医療とは非常に親和性が高く、専門研修の中でも緩和ケアは学ばなければならない上位に入ってきます。

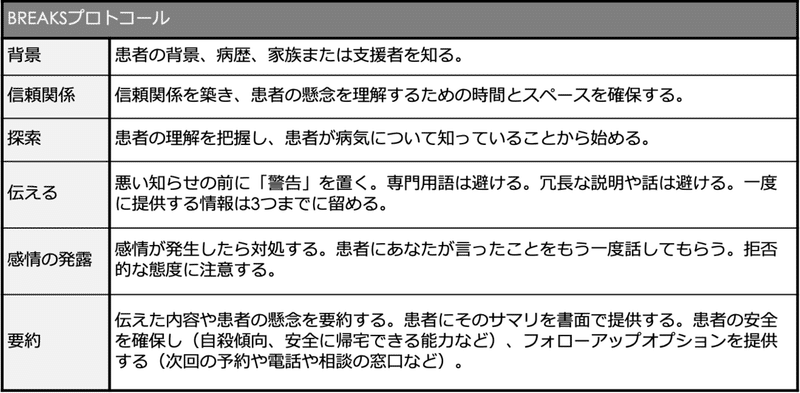

日本の家庭医療研修において、緩和ケアのどういったことを学ぶか、ということを包括的にまとめている文献があります。

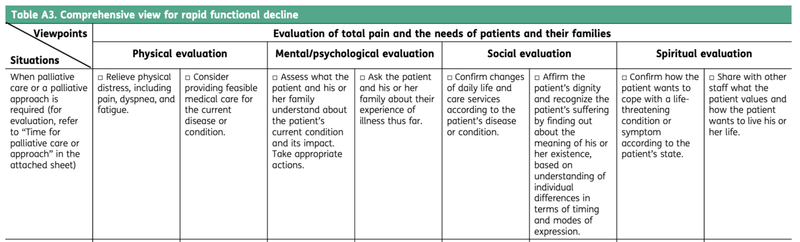

こんな形で、状況ごとに「身体的」「心理・精神的」「社会的」「スピリチュアル 」のそれぞれの評価として具体的にどんなことをするかがまとまっています。今回これを用いて、専攻医と一緒に事例を振り返りしてみました。

例:あくまで一部ですが、「緩和ケアが必要なとき」の各項目ごとの具体的な視点がまとまっています(文献より筆者改変)

この包括的視点を通して専攻医と振り返る…

今回発表を担当した専攻医はとても優秀で、患者さんと関わり出してから最期を迎えるまで、かなり短い期間ではあったにも関わらず、信頼関係を築き、苦痛の評価を行いつつ地域の限られたリソースを先手をうちながら活用し、適切なケアにつなげていました。緩和ケアをじっくり学ぶ機会は、これまでの研修先では少なかったと思うのですが、研修先の指導医の先生やスタッフと良好にコミュニケーションをとっていたこと、厳しい状態の患者さんへの往診へ怯まずに臨んだ姿勢が良いケアにつながったのだろうと思っています。

そんな彼がこの包括的視点の文献をもとに振り返ってもらうと、現在の病気の状態や予後のこと、最期をどう過ごしたいか、といったことを、家族とは話していたけど本人とはほとんど話せなかった、と反省していました。しかし、関われたのは極めて短い期間でしたし、ご自身から聞きたいと望まれる方ではなかったようで、直接患者さん本人とそういった話をするのは難しかっただろうなと思いました。

ではどうしたらよかったのだろうと、専攻医とこの文献を読みながら一緒に悩みました。その中で、彼が患者さんと話したかった、話しておけばより良いケアにつながったのではないかと思っていた、

・病い体験

・現在の状態についての理解

・自分の人生をどう生きたいか

・亡くなることによって生じる問題

・最期の瞬間に誰にそばにいてもらいたいか

これらは、(少なくとも聞く側の医療者が)「死」を前提にした内容になっています。上記のようなことを患者さんと話す=「死」を意識させること、つまりBad News Tellingなのだと気がつきました。

Delivering Bad or Life-Altering News

『Delivering Bad or Life-Altering News』という、悪い知らせや生活に変化をもたらす内容をどう伝えるか、という総説があります。私はこういう悪い内容を患者さん・家族に説明するのをBad News Tellingと覚えていましたが、TellingよりもDeliverの方が、単に言葉だけで伝えるものではないというニュアンスも含んでいそうで、適切な印象を持ちます。

Franklin J Berkey, Joseph P Wiedemer, Nicki D Vithalani. Delivering Bad or Life-Altering News. Am Fam Physician. 2018 Jul 15;98(2):99- 104.

この総説で注目すべきは、「医師が感じる恐怖」として、こういった内容を説明する際に医師がストレスを感じていると記述されている点です。

医師は、悪い知らせについて話をすることによって、患者さんや家族から感情的な反応を引き出してしまうこと、同時に自身が感情的に反応してしまうことに対して恐れていると指摘されています。さらにこのストレスは、経験を重ねれば減るわけではないとされています(PJ Behav Med. 2009;32(4):380-387.)。

また、患者さんや家族の治療やケアに対する期待を裏切りたくないという思いから、提供すべき情報を差し控えたり、予後を過大評価したりするとも言われます(J Clin Ethics. 2000;11(3):251-259.やAnn Intern Med. 2001;134(12):1096-1105.)。

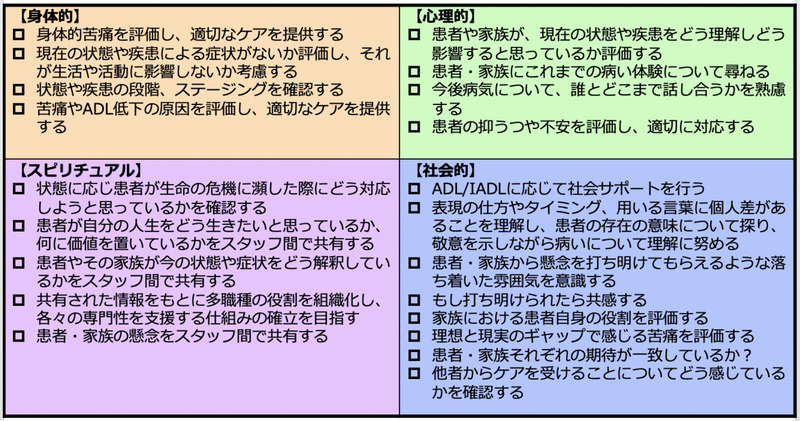

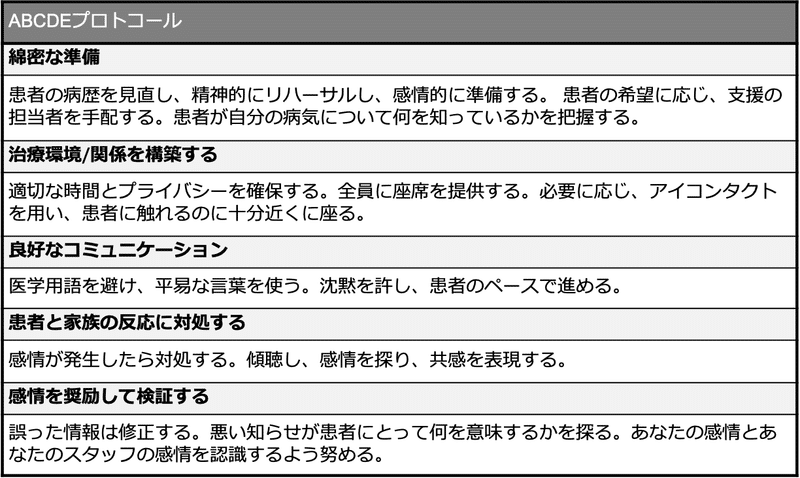

こういったストレスはあるものの、いくつかのモデルが適切な情報提供に有用であるとして提案されています。

Rabow MW, McPhee SJ. Beyond breaking bad news: how to help patients who suffer. West J Med. 1999;171(4):261.

Narayanan V, Bista B, Koshy C. ‘BREAKS’ protocol for breaking bad news. Indian J Palliat Care. 2010;16(2):61–65.

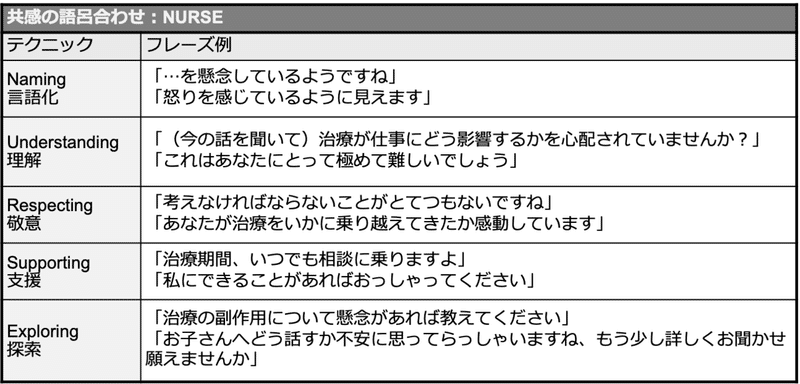

ここでは有名なSPIKESも、詳細に説明されています(他に有用な資料も多いモデルなのでここでは割愛いたします)。ABCDEでもBREAKSでも、「共感」は一つのキーワードになっています。この共感を示すときの語呂合わせとして『NURSE』があります。

Back AL, Arnold RM, Baile WF, Tulsky JA, Fryer-Edwards K. Approaching difficult communication tasks in oncology. CA Cancer J Clin. 2005;55(3):164–177.

専攻医の先生も、このモデルから改めて学びを得て、事例を振り返り深めていくことができました。

問いと信頼

今回、専攻医の先生が経験した事例の振り返りを通して、自分も大変勉強になったと同時に、自身もこのようなBad newsやLife-Altering newsの説明や意思決定の際に、家族や関係するスタッフの思いに引っ張られて、本人の思いを聴く努力が足りないなと反省しました。

工夫していることとすれば、ある日の診療では本人と医師 / 家族と看護師という組み合わせ、次回の診療では本人と看護師 / 家族と医師という組み合わせでコミュニケーションを手分けして、多面的にいろいろ聞くようにはしています。医師だから話せることもあれば、医師には話しにくく看護師さんなら話せる、ということもあるだろうと思っての方法です。スタッフ間での情報共有も自然にできるので、スピリチュアルな評価にもつながるかなと思っています。

このような医療者側がストレスを感じるような、聞きにくい内容の会話をすることについては、『急に具合が悪くなる』という本を読まれるとまた深く考えさせられます。実際に書籍を読んでいただきたいですが、著者のお一人である磯野真穂さんが内容を一部公開してくださっています。

人類学者である磯野さんは、研究者としてインタビューの作法を説明しています。特定の相手にインタビューを行うときは、「関係性を構築する前にいきなり直接的な問いを投げないこと、インタビューの中に自分の話ばかりを入れ込み、相手を操作しないこと、何よりも相手を傷つけない」ように注意していることが前提にあると述べています。医療者である我々も、当然プロフェッショナルとして、相手の意思決定を誘導するようなことや、傷つけるようなことは言わないようにするのが当然と考えます。

しかし、磯野さんはこの相手(医療者であれば患者さん)に対する「問い」について、以下のように指摘します。

「相手を傷つけない様に」という気遣いは、うがった見方をするとその裏に、「相手を傷つけたことで、自分が傷つきたくない」という思惑があります。

なぜなら「問い」というのは、自己と他者の境界を突き破る行為であり、だからこそ相手も自分も傷つける危険性を孕むから。だからこそ私たちは、それぞれに役割を割り振り、その役割が与えるルールを守って言葉をやり取りすることで、傷つく危険を減らします。

他方私たちは、「ここに信頼があるからこそ、相手は自分の言葉を受け止めてくれるはずだ」という、賭けに出るやり取りを続けました。そこに役割とか、相手を守ることで自分を守るとかそんな気遣いはありません。

なぜ私たちがこれを「賭け」と呼ぶかというと、たとえそこに信頼があったとしても、自分の投げた言葉が相手をひどく傷つけ、抱えきれないほどの重荷を負わせる可能性は捨てきれなかったからです。

でも、全力投球だからこそ、相手がそれを受け止めてくれたのなら、互いの間に新しい世界が始まる可能性がある。

患者さんが、近しい家族や友人など自身の本音を出せる方がいれば、もちろんそれに越したことはありません。ですが、実際には身近な方こそ本音を言いにくい、ということも多いのではないでしょうか。患者さん本人の真の思いを汲んだ意思決定がより良いケアにつながるのではないか、と感じられる状況で、誰かが一歩踏み込んで「問い」をぶつけてみることが実は必要なのかもしれません。磯野さんのおっしゃる通り、そこに「信頼」があることが前提ですし、ABCDEプロトコールもBREAKSプロトコールも「信頼」をキーワードにしています。信頼されているかどうかは、誰にも分かりませんが、例えば「医師」があえて悪者になって、医師自身が傷つくことも承知で、本音でぶつかってみることも時には必要なのではないか。そんなことを、専攻医の先生の事例を聞きながら自戒をこめて考えました。

まとめ

文献をもとに事例を振り返り、必要だった事項やプロトコールなどを改めて学びましたが、このこと自体Bad Newsであり、容易に会話に取り入れることができるものではないことに気がつくことができました。そういう「問い」を踏まえて患者さんとのコミュニケーションをとるときに、自身の感情にも目を向けることが重要ですね。

『急に具合が悪くなる』では、医療者がよく使う「優しい」言葉ではなく、磯野さんが全力のストレートな表現で、「死」について問うています。それに対し、もう一人の著者である宮野さんも、全力でその問いに返されており、お二人にしか描けない世界を導いたと思っています。しかし、そのようなより良い世界が必ず見出せるとも限らないし、信頼のない状況で問いを投げつけることが害になりうると判断することも大事です。

改めて、コミュニケーションの難しさを、専攻医の先生と事例の振り返りを通して学ばせてもらいました。エビデンスとかプロトコールとか、その向こう側の、不確実性の高いところではありますが、より良いケアを目指していきたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?