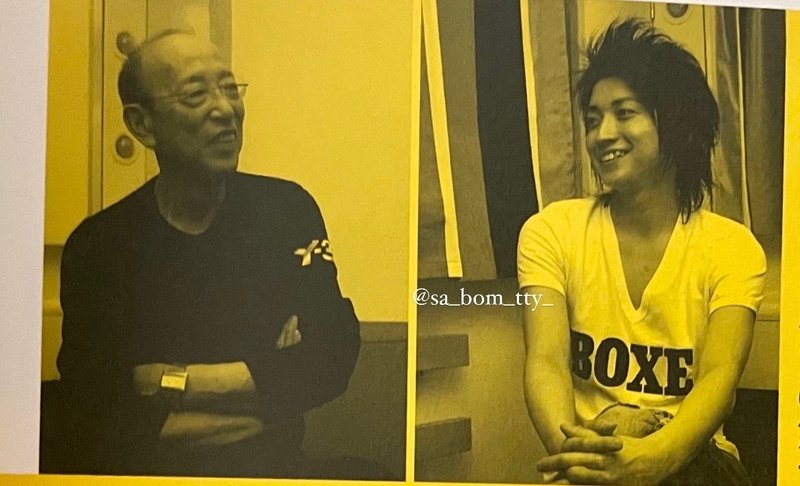

バービカン劇場の楽屋

2007年

ロンドンでコリオレイナス上演中の蜷川幸雄さんを

留学中だった藤原竜也さんが訪れ、

バービカン・シアターで対談が行われた。

『合縁奇縁』

1997年のデビューから10年を機に

「もっと広い世界を」と、「きっと語学が僕の将来に必要になってくるだろうから」英語を話さなければならない状況に身を置き留学されていた。

常に多忙を極めてきた彼が勉強のための休みとして許された期間は4ヶ月。その間にホームステイや語学学校、異文化での人間関係を通じ、得て培ったのは英語力だけではない。

デビュー25周年となる今でも折に触れて当時のことを話してくださるけれど、あの時、15歳で初舞台を踏んだ劇場で、演劇の生みの親である蜷川さんと2人で話した時間を振り返ってくださることは、きっとないだろう。聞きたいけれど。だってこの5ページの対談にはイギリス留学の最中、俳優藤原竜也としてではない彼自身の経験と、ロンドンの街だからこそ生まれた郷愁のような、何にも代え難いぬくもりが確かにあるからだ。

“俳優として自立しないと”

「こんな貴重な機会をいただいて、蜷川さんとゆっくりお話できるなんて嬉しいです」

礼儀正しい第一声から「蜷川さんに聞いていただきたいことがたくさんあるんです」と、どこか子どものように前のめりに話し始めた。

蜷川さんも「じゃあまず 竜也はなぜ留学しようと思ったの?」と優しく問いかける。

竜也さんが10行話せば、蜷川さんが1行返す。

逆もまたある。

日本では稽古以外話すことがなかったお2人は、外国にいるときこそ話せる思いが溢れていたのだそう。

ロンドンのコヴェントガーデンのカフェ、地方都市プリマスの歩道……ニューヨークやアテネで“精神的対立”があった期間を思えば、竜也さんの演劇人生すべての始まりであったイギリスはお2人にとって、特別な場所に他ならないのだとわかる。

留学のキッカケから語学学校でのプライベートレッスンについて話すと、シェイクスピア時代の英語を学ぶボイストレーナーは 蜷川さんがイギリスの俳優と仕事をする際カンパニーで関わる方と共通する。蜷川さんの言葉をお借りして『なんか因縁があるんだよな』……自力でそのレベルに行き着く竜也さんの運命はまさに導かれているようだ。

彼が留学期間に得た英語力のベースを鍛えた先生とのプライベートレッスンでは、その日に観た演劇、お芝居の感想や作品の詳細をライティングする宿題が出されていた。

「嫉妬するような俳優いた?」

蜷川さんの問いかけにハッとする。

日本では素直に応えてくださらないであろう、その質問にも即答で「いました」。

それが『太陽と月に背いて』で天才詩人アルチュール・ランボーを演じた21歳の俳優だった。

50席ほどのパイプ椅子だけが並ぶ小さな劇場にたまたま入った竜也さんは、彼の演技に驚かされる。

「僕にはこういう芝居できるのかなって」

そうまでも感動させるほど危うく、拒絶の強い(おそらくデカダンス的な)屈折を表現するのが巧みな俳優は、気取らず感じの良い青年で その佇まいにどこか日本との違いを感じた。

どんなスターでも付き人をつけず、一人で会場まで来て一人で着替えて舞台に立つ現地の舞台俳優を「個人が確立している」と蜷川さんは仰る。

それに続けるように「チヤホヤされても自惚れずにいることを当たり前と思わなきゃ」と。

朝早起きして、ブロッコリーやアスパラガス、とうもろこしを茹でるだけの朝食を作り、二度寝して、勉強して芝居を観てパブに行って、日記を書きその日の思いをまとめる。

そんな生活の中で「自分がやってきたこと、自分の仕事のこと、人間関係のこと、すごく冷静に見られる」時間を過ごしていた。

「それで帰ったらああしようこうしようと考えると帰りたくなる」

素直な竜也さんの言葉を

「そうやって強くなるんだな」

丁寧に掬い上げ巣立ちを見守るように受け止める。

「イギリスのように言葉を中心とした芝居」で、

シェイクスピアの深い表現に対し構文や言語によるディテールの違いに壁を感じていた蜷川さんだが

対話のおわりに、2人同じ夢を見据えられていた。

ピヨピヨってないて、卵の殻を破って外へ出たら、

最初に見たのがニナガワさんだったんだもんなぁ。

そんなことないよ、とぼくは言うが、

もちろん自信があるわけではない。

その藤原君が海外で勉強中だというので『コリオレイナス』のロンドン公演の間に会った。

ぼくらはロンドンで会うとなぜか緊張がとけて、

いろんなことを話しあえるのだ」 蜷川

“世界の演劇界に向けて日本の芝居を発信する”

当時25歳の竜也さんが

「何言ってんだかって思われてもいい。絶対挑戦したい」と野望を強かに見せると、

「10年なんだろ、10年やって今 海外を観て、人がやるシェイクスピアを観てちょっと悔しくなったりあるいは俺がやったらもっとすごいやって思うかもしれない。そういう時期にたどり着いて次のステップにいかなきゃいけない」

その蜷川さんの言葉に押されるように

「絶対ね、勝てると思います!」

「海外で勝負してみたい」

「もちろん僕は日本で、日本語で芝居がしたいという想いが基本的には強いけれど」

「日本から発信する仕事がしたい」

始まりだったロンドンのバービカン劇場の楽屋で

きっと蜷川さんにだから見せる大志を語った。

日本のシェイクスピアをロンドンに持っていくことは蜷川さんとのさいごの仕事だ。

これを思うと、いまなおいろいろな感情が渦巻いて胸が苦しく、鼻の奥がツンとなる。

国内の全公演を観に行きカーテンコールは手が腫れるほどの拍手を送っていたあの劇場の匂い、涙と汗が、言葉が、春を待つ冬の風が、肌感覚ごと記憶に焼き付いたまま、

竜也さんにとって二度目となるハムレット殿下への想いは増すばかりだ。

留学中に出会った俳優や演劇関係者から

「ニナガワと何をやったんだ?」「ハムレットをやったのか?いくつでやったんだ?」

「20歳」

「20歳でか!」「お前ロミオはやった?それは10代か?」

「ロミオはハムレットの後だった。ニナガワのアイデアだ」

「それはすごいな、もっと聞かせてくれ」と、絶賛されたことも嬉しそうに伝えている。

ホテルの一室で「やっぱりすげーよな、蜷川さんって!」と吠えたと、竜也さんは嬉しそうに言った。

「“良かったよ”ってその一言のためにやってきた」そう振り返った2年前の、美しく潤み澄徹した瞳こそ正直だと思う。

同時に海外の演劇と関わらなくなったことにわたし自身もどこか寂しさを覚えていた。

しかし最後のロンドンから5年、大きな期待とうねりが押し寄せていたのだ。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

「19年後のハリー・ポッター役」藤原竜也

世界中で愛される名作の主人公を、身毒丸デビュー以来のオーディションで「やってみる」と挑戦し、アジア代表の一人目に選ばれたことはまさに「日本から世界の演劇界に向けた発信」と言えるだろう。

どれだけ大変かなんて。

くぐり抜けるのはものすごく大変。

だけどね、やっぱり世界で戦ってくには

そんな思いもしなきゃ無理なのかなって」 藤原

15年経った今も、ここでの竜也さんの言葉が心の奥大切な場所にそっと在る。

「僕は一生、蜷川幸雄という存在を自分の中に背負って行くんだなと。僕にとってはかなりキツイことなんですけど」

「でも、そうでないと世界に通用する人間にはなれないんだなと思うんです」

人生を変えたオーディションに合格した14歳、

どんなにキツくて痛くて苦しくても舞台に立てば

忘れられた15歳。

手をとってくれたのは蜷川さんだ。

突き放され先の見えない暗闇に迷っても、

育ててくれた演劇と向き合うことはやめなかった。

2002年、身毒丸ファイナルでのインタビューで蜷川さんは仰っていた。

「大衆演劇でも古典でもテレビでも映画でもいい。彼は世界に通用する俳優になる」

少年から青年となり、壮年を迎え

いくつもの困難や恐怖、深い孤独に向き合いながらそれでも凛と立ち続ける背中は

目には見えない確かな愛に守られている。