癌発症の鍵、動物性たんぱく質はどれだけ食べると発癌するのか。

今回は、健康と食の話です。

以前こちら↓の記事で、お肉の食べ過ぎは癌を招くということに少し触れていましたが、詳しくは書いていなかったのでここにまとめました。

1、最近増えている癌の種類はホルモン系

2、動物性タンパク質で発癌するボーダーライン

3、理想の食事と消費活動(まとめ)

1、最近増えている癌の種類はホルモン系

二人に一人が癌になると言われている現代ですが、中でも男性は前立腺がん、女性は乳がんの患者数が増加傾向にあり、これからも増えていくと考えられています。

これらの増加傾向にある癌は、ホルモンが分泌される腺のあたりにできるものです。

なぜ近年このホルモン系の癌が増えているのか。その原因は変化してきた私達の食生活にあると言われています。

まず考えられる要因は肉食増加です。日本人一人当たりの肉類の年間消費量は50年前に比べて約6倍にも増えているようです。

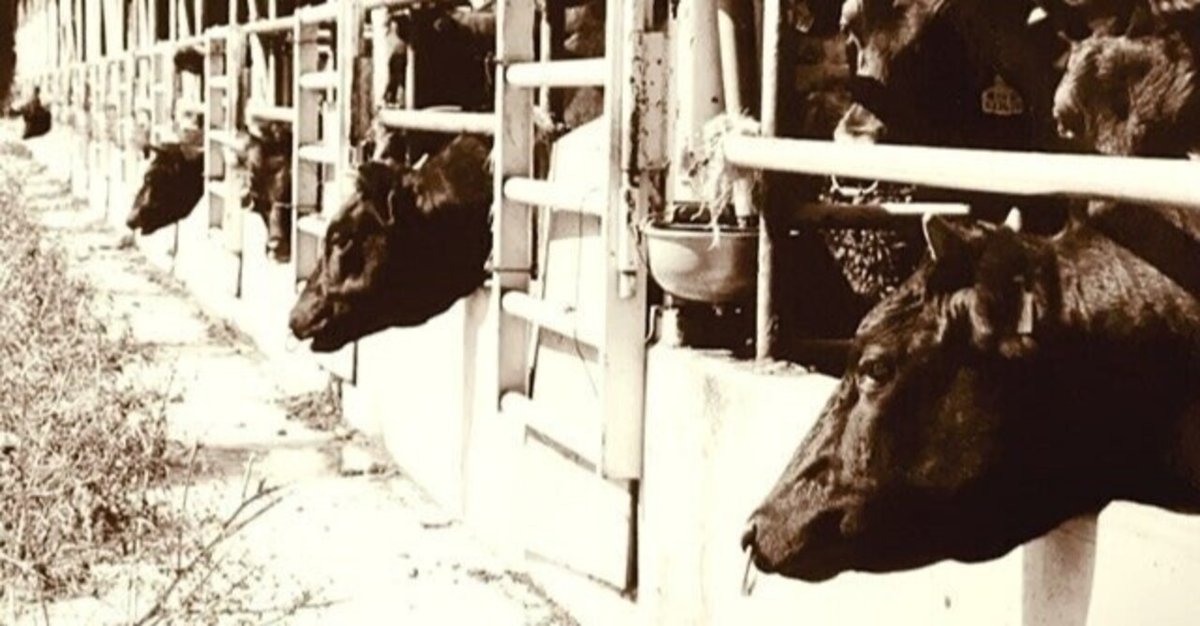

この肉食増加によって大量生産大量消費の仕組みが出来上がりました。家畜には成長を促すためにエストロゲンという女性ホルモンの一種であるホルモン剤が投与されます。すると、通常10ヶ月で出荷となるものが6ヶ月で出荷可能になるそうです。

経済面で考えると、このように効率よく育てることができるのはホルモン剤利用の利点かもしれません。しかし、それによって健康を害するのは消費者である私達です。

乳牛にもホルモン剤は投与されるので、肉類だけでなく牛乳を利用した乳製品からの、ホルモン剤による影響も気をつけなければいけません。

このような現状で、いかに発癌リスクを抑えるかは私達にとって重要な課題です。誰だって癌になりたくないですよね。

そのために、発癌の要因と言われている動物性タンパク質に焦点を当て、次で話します。

2、動物性タンパク質で発癌するボーダーライン

癌の発症と動物性タンパク質の関係性についての報告書と研究を紹介します。

まず、「チャイナプロジェクト」という毎日の食習慣と健康上の影響を調査した、最初で唯一の大規模調査があります。調査の目的は、病気を引き起こすリスクファクターを調べることでした。この調査は1983年~1990年にアメリカの大学と中国の研究所が共同で行ったものです。これをもとに書かれた報告書を「チャイナ・スタディー」といいます。

この「チャイナ・スタディー」と第二のマクガバンレポートと呼ばれる「食物・栄養とガン」の著者であるT・コリン・キャンベル博士はこれらの書物から以下のような結論を出しています。

(ホエイ、卵白、カゼインなどの)動物性タンパク質を多く食べることが癌の大きな要因である。同じタンパク質でも植物性タンパク質なら癌の増殖作用は見られない。=動物性食品を抑え菜食中心の食習慣にすると癌などの食源病(食が原因で起こる病気)が解決される。

次にこの結論を裏付ける、チャイナ・スタディーで紹介されている実験についてです。

実験の中身は、アフラトキシンという強力な発癌性物質を投与したネズミに、どれだけの量タンパク質を与えると発癌するのかというものです。

結果、動物性タンパク質(実験で使われたのはカゼイン)が総摂取カロリーの20%の量になると必ず発癌し、それ以下だと発癌しないということがわかりました。

また、植物性タンパク質では大量に摂取しても癌の増殖作用は見られませんでした。

このカゼインは牛乳に多く含まれる物質で、ヨーグルトなどの乳製品にも牛乳は多く使われています。なので、乳製品も発癌の要因となることがよくわかりました。昔、ヨーグルトはヤギのミルク(カゼインを含まない)で作られていたそうなのですがこれも大量生産のために牛乳に取って代わられました。

3、理想の食事と消費活動(まとめ)

先に紹介した実験結果から、動物性タンパク質は総摂取カロリーの20%未満が理想の食事と言えそうです。

T・コリン・キャンベル博士によると理想の食事は「玄米菜食」とされています。

また、最近ではヴィーガンという野菜しか食べない人々も増えていますよね。

彼らが動物性のものを食べない理由は、殺生反対もありますが、環境問題を重視していることにもあります。

つまり、減塩ならぬ減肉の食事が人にとっても地球にとっても理想の食事と言えるかもしれません。

この記事を書いていて、お肉を安くたくさん食べたいという願望と、そのお肉のせいで病気になってしまうというのは、ひどい言い方をすれば自業自得なのかもしれませんが食と健康のあり方として…本当にこれでいいのか?と強く思いました。

確かにお肉や乳製品は美味しいですし、私も大好きです。

しかし、やはり命を頂いているのですから改めてそれに感謝しつつ少量を大事に食べる、大事に消費する感覚を持ってまずは自分の行動から変えていきたいなと思います。

そして健康のためにも、環境のためにも、命のためにも、一人ひとりの消費活動が変わっていくことを願っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?