自動車片側2車線以上の道路への右左折と事故

以下の図で示される自動車の右左折やそれに伴う事故に関するまとめ。

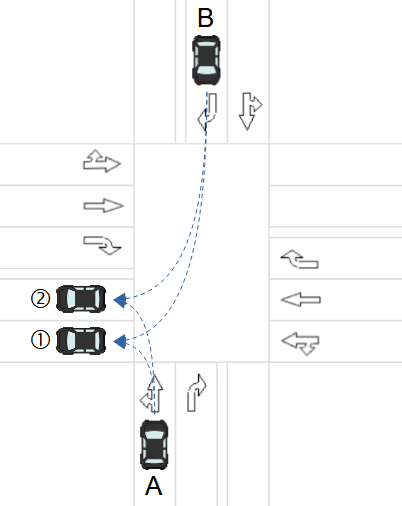

A車が①、B車が②に予定調和な進入をすれば事故は起こらない。しかし、右左折先の交通状況や目的地などの理由で、相手車両がそのとおりに右左折するとは限らない。双方が同じ車線に同じタイミングで進入すると事故になる。

あるYoutubeチャンネルでこの類型の事故が取り上げられた。そのときは双方が②に進入したことで事故が発生していた。そこで、A車が②に進入することは法律違反かマナーの問題かというコメントがあった。これを中心とするまとめ。

法や交通事故の専門家ではないので、正確性は紹介書籍や紹介判例や弁護士サイトや保険会社サイト、さらに正確性を望むなら弁護士相談などで補完してほしい。

以下の説明では、法=道路交通法を表す。

なお、この記事では法34条に示される「道路標識等により通行すべき部分が指定されているとき」に当てはまらない場合を前提とする。通行すべき部分が指定されているときは、指定されている部分はすべて通行可能で、指定されていない部分を通行すると違反となることが明らかなため。たとえば合宿免許スクールの規制標示一覧の「右左折の方法②」には、下図のような路面標示が載っている。この状況なら、左折でどの車線に進入してもよいことは明らかだろう。

先にまとめ

左折車Aが②に進入することは、所持書籍では法34条の左折方法違反としている。弁護士サイトでは、左折方法違反とする立場と違反でないとする立場とが混在。

右折車Bが①に進入することは違反ではない。

『別冊判例タイムズ38号』の立場

左折車Aが②に進入することは左折方法違反、右折車Bが①に進入することは違反ではないとする立場。

左折車Aが②に進入することに対する言及は以下の通り。左折方法違反と明記されている。

法34条の左折方法違反である。左折車は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない(法34条1項)から、左折車Aは第1車線に入るべきであり、左折車Aが第2車線に進入するときは、右折車Bの進行が妨害されることになる。左折車Aが片側2車線の道路において第2車線に進入する場合は、左折方法違反として、左折車Aに10%~20%の範囲で加算修正する。

太字は強調目的で当方で付したもの

右折車Bが①に進入することに対する言及は以下の通り。違反でないと明記されている。

法は、右折車Bは交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならないと規定するだけで(法34条2項)、第1車線に進入することを違反としていないが、片側2車線の道路においては、左折車Aが第1車線に進入するとき、右折車Bは第2車線に進入するのが一般的運転慣行ともいえる。上記運転慣行に反して右折車Bが片側2車線の交差道路のうち第1車線に進入した場合には、左折車Aの進行が妨害されることになる。そこで、右折車Bが片側2車線の交差道路のうち第1車線に進入した場合には、左折車Aについて10%減算修正する。……

太字は強調目的で当方で付したもの

両者の差は修正要素にも垣間見える。

左折車Aが②に進入することに対する修正要素は10%~20%となっている。

右折車Bが①に進入することに対する修正要素は10%となっている。

違反の前者を、違反ではない後者よりも重いと位置付けているように見える。

『執務資料 道路交通法解説 18-2訂版』の立場

明記はされていない。ただし読み解く限り、左折車Aが②に進入することは左折方法違反、右折車Bが①に進入することは違反ではないとする立場と思われる。

まず右左折時の車の動きをイメージするための図を記す。これは、この書籍に載っている図(43)を参考に作成したもの。もともとは指定自動車教習所職員教科書である講習ハンドブック(警察庁運転免許課編)に記されている図面だと書籍内で説明されている。交差点の中心を図に加えている点以外は本質的に変えていない。斜め上からではなく真上からなど、見栄えは変えてある。

ネットで確認できる図では、北海道の美唄自動車学校が学科教材PDFをネット公開している。この学科教材PDFのP.63を使ってイメージしてもよい。あるいはJAFチャンネルの左折解説でもいい。

この図をイメージしていることを前提に、書籍の説明を記す。

第34条1項の左折方法は以下のようになっている。

車両の左折方法(一項)

第一項は、車両が交差点で左折するときの要件として

① あらかじめその前から

② できる限り道路の左側端に寄り

③ できる限り道路の左側端に沿って

④ 徐行しなければならない

ことを定めている。……。本項の違反は、右に掲げた要件の一つでも欠けば違反となる。

第34条2項の右折方法は以下のようになっている。

自動車等の右折方法(二項)

第二項は、自動車、……が交差点で右折するときの要件として

① あらかじめその前から

② できる限り道路の中央に寄り

③ 交差点の中心の直近の内側を

④ 徐行しなければならない

ことを定めている。……。本項の違反は、右に掲げた要件の一つでも欠けば成立する。

①②④は左右の差があるだけで実質的には同じ、③だけが全く異なる。そして、図面と照らし合わせると①②は交差点に入る前の説明だとわかる。なお、④は進路の解説ではないため、ここでは説明を省略する。

あらためて③を比較すると以下のようになる。

左折 ③ できる限り道路の左側端に沿って

右折 ③ 交差点の中心の直近の内側を

左折の③は以下のように説明されている。

(4) 「できる限り道路の左側端に沿って」とは

左折しようとする車両が、左折するため交差点内で方向を変更した後においても道路の左側端に沿って進行するという意味である。

解説文中の太字は強調目的で当方で付したもの

交差点内で方向を変更した後においても、道路の左側端に沿って進行する必要があると示している。また、それを満たさなければ違反とも直前で言っている。道路の左側端に沿って進行するためには第1車線を走行する必要があり、第1車線を走行しないと違反となる、そのような説明に思う。

左折③には「できる限り」への直接的な説明はない。ただし、左折②に対する解説に「できる限り」への説明がある。これと同水準と捉えるのが自然と思う。

「できる限り」とは、道路や交通の状況にかんがみ支障のない範囲における可能な限度を意味すると解される。しかしながら、あくまで具体的状況から判断して客観的に可能な限度を意味し、単に運転者の主観において可能な限度をもって足ると解すべきではない。

……

可能な限りであるから、例えば、駐停車車両の連続や物件放置等の障害のあるときは、それらと衝突の危険がない可能な限り左寄りということになる。

この水準で考えると「できる限り」とは、あくまで客観的に判断すべきであって、目的地が左方にある右方にあるといった主観で判断すべきではないという解説に見える。

対して右折③は、交差点内の進路を説明しているにすぎない。書籍では「交差点の中心」「直近の内側」を掘り下げて詳説している。しかし、曲がった後の進路に関する説明はない。この説明を考えると、右折時に第1車線に進入することは違反ではない立場を取っていると言える。

もっとも、左折車がいる場合は進路次第で法37条違反となり得る。右折車が第1車線に進入するためには、左折車を妨げないタイミングで進入する必要がある。

車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

ただし法37条の解説にも、右左折先が2車線以上になる場合のことは記されていなかった。そのため明記しているとまでは言えない。

なお法37条には、左折車の優先性の言及があった。進行妨害を、法36条1項や法36条2項と同様に判断すべきとしていて、法36条で解説している。

(4) 「当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない」とは

……。進行妨害は、要するに一方の車両等が他方の車両等の進行を妨げてはならないこと、すなわち、一方の車両に「進行妨害をしてはならない」義務を課し、他方にこの義務を課さないことによって、当該交差点における通行順位を定めようとするものであって、この義務のない他方の車両等に特別の優先権を与えるものではなく、他方の車両等は「反射的効用」をうるにすぎない(逐条道交法)。

法37条の進行妨害がこれに準ずるなら、以下の判例にも準ずると言えるように思う。

昭和42.4.13東京高裁

……。右方から自車と同時に交差点に入ろうとする車両が右規定を遵守せず、漫然進行してくる態勢にあることを認めた場合にはいかに先行順位にある車両の運転者であっても、いやしくも衝突接触等の危険の発生の予想される限り、先行順位等の如何にかかわりなく、速やかに結果発生を阻止する措置をとるべき業務上の注意義務がある。……

弁護士が絡むサイトの立場

弁護士が絡むサイトでは、左折車Aが②に進入することを左折方法違反とする立場と違反でないとする立場が混在しているように見える。右折車Bが①に進入することを違反とするものはないように見える。

以下、左折車Aが②に進入することに限定して。

違反とするサイトには以下のものがある。法律事務所の公式サイトでの説明。『別冊判例タイムズ38号』をまとめ直しているため、『別冊判例タイムズ38号』と同様に違反と扱っている。

違反でないとするサイトには以下のものがある。弁護士監修の記事。「できる限り」を努力義務と捉えて、第1車線に進入せずとも違反ではないと扱っているようだ。

過失割合

法37条違反に基づき右折車の過失が大きいとして、基本過失割合が左折車30:右折車70となっている。以下、基本の過失割合の説明を記す。

交差点の優先関係は、右折車が直進車及び左折車より劣後する関係にある(法37条)。直進車と右折車との事故(【114】)における直進車Aの基本の過失相殺率は20%(右折車Bの基本の過失相殺率は80%)であるが、左折車は直進車よりも速度が遅いのが通常であり、左折車には避譲の余地が大きいものと考えられる。したがって、左折車Aの基本の過失相殺率を30%(右折車Bの基本の過失相殺率は70%)とした。

ただし、修正要素を含めると一概に右折車の過失が大きいとは限らない。個別の事情で過失割合は変わりうる。

左折車が②に進入する場合や右折車が①に進入する場合の修正要素はすでに示したとおり。ただし、左折方法違反でないとする立場なら、左折車が②に進入したことによる修正要素は、右折車が①に進入した場合と同様に10%どまりと主張するのだろうと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?