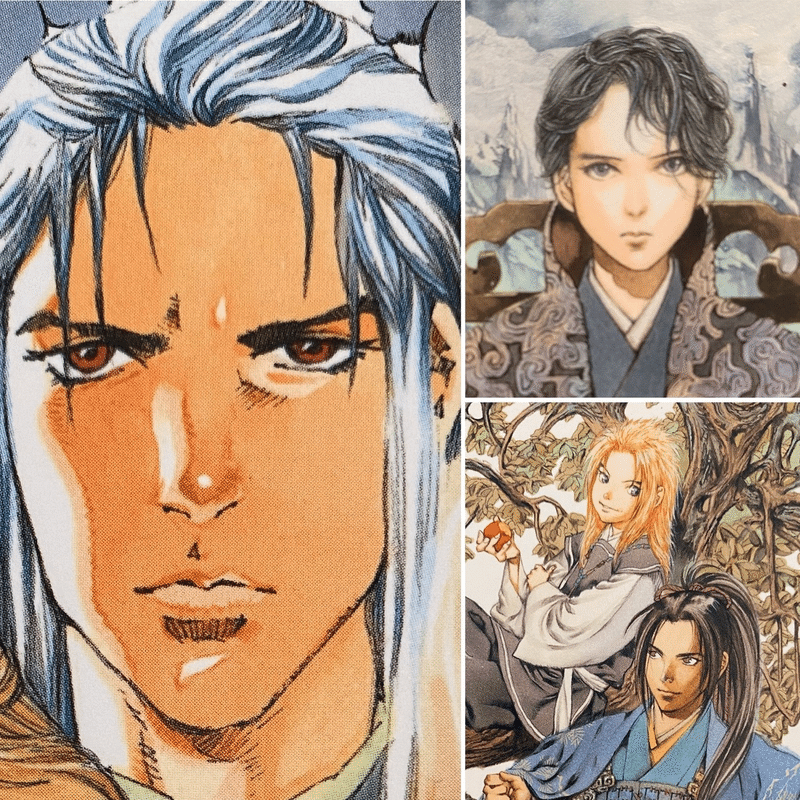

【十二国記 感想】 「白銀の壚 玄の月】に描かれたもの

#読書の秋2020 のための改稿 ネタバレあり

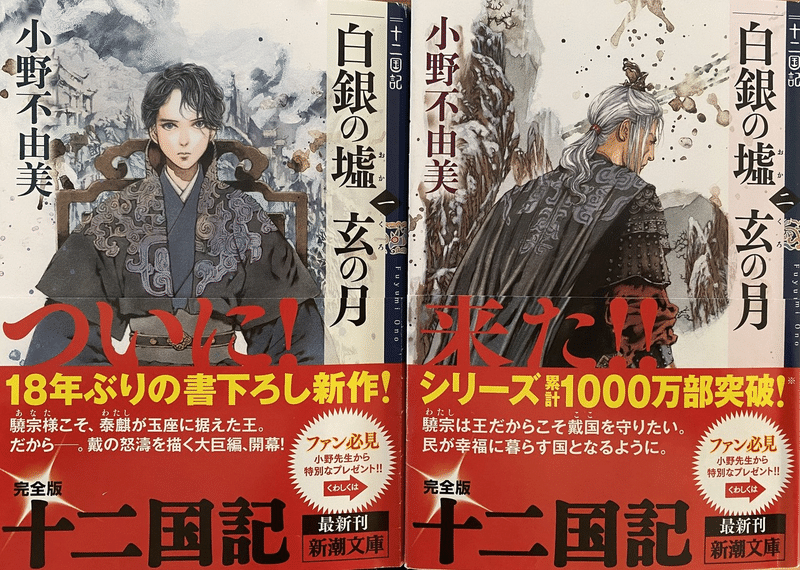

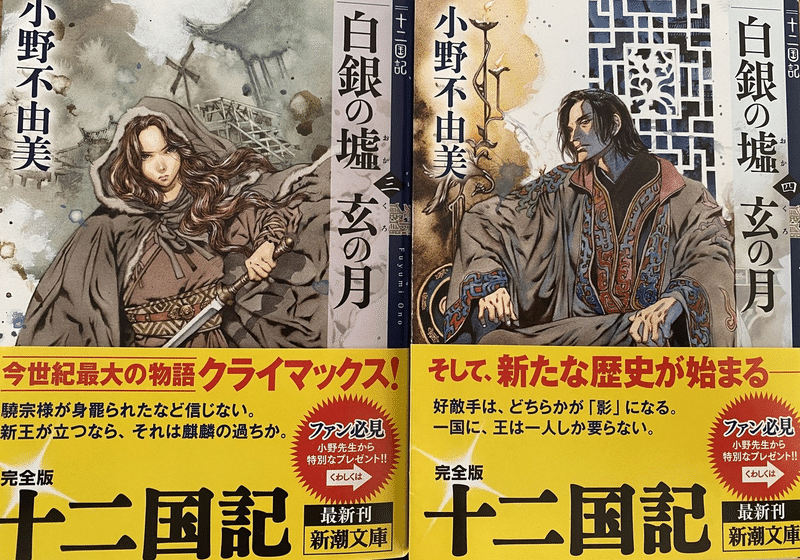

18年待ち続けた「十二国記」最新刊。発売から半年ほどたってやっと書けたものだ。それからさらに半年ほど過ぎて読み返してみると、興奮が醒めやらぬ感じでテンション高めだ。続き物の感想の一記事なので、別の前書きがあったがそれは削った。そのため始まりは少し唐突な感じになったが、書いた当時の気配を消さぬよう、最小限の手直しだけした。

十二国記「白銀の壚 玄の月」に描かれたもの

物語の縦糸と横糸

まず、縦糸。これはもう、泰麒と李斎が戴国及び驍宗を救う道のり。

これがなければ始まらない。初読では、4巻目の残りページの厚さが5mmくらいになっても光明が見えず、「えっ嘘、驍宗死んじゃう?マジ?マジ??」と、本気で4巻完結を疑った。何回もページボリュームを確認した。

そして驍宗処刑の場、泰麒が行動を起こしてからはあれよあれよ、名シーンの連続、小説を読む醍醐味ここにあり!だ。

私の中№1は、最終章、延王尚隆の言葉。

「引き受けた。諸国が支援する ――― 存分にやれ」

くうぅぅ!この分厚く苦しい部分の多かった物語の、カタルシスここに極まれり!(足はジタバタしている)

私には、尚隆のこの一言に尽きた。やはり「十二国記」はこうでなきゃ!!

そして、横糸。これは主に李斎が巡り会う、苦難の地、戴を生きる名もない人々だろう。

私は、作者小野不由美はこれをこそ描きたかった、と思うのだ。

だからラストで物語が動くまでこの小説は、こんなに長く、厚い。

驍宗の捜索が苦難を極め、すぐに手がかりが得られるなんてことはない。物語の構成として、それは当然だ。

しかしそれ以上に、作者はこの捜索に登場する一人一人を、しっかり描く必要があった。もちろん戴の苦しみを描くためでもあるけれど、「苦難に立った時の人の在り方」を描き出したかったと思うのだ。

だから、驍宗はなかなか登場しない。

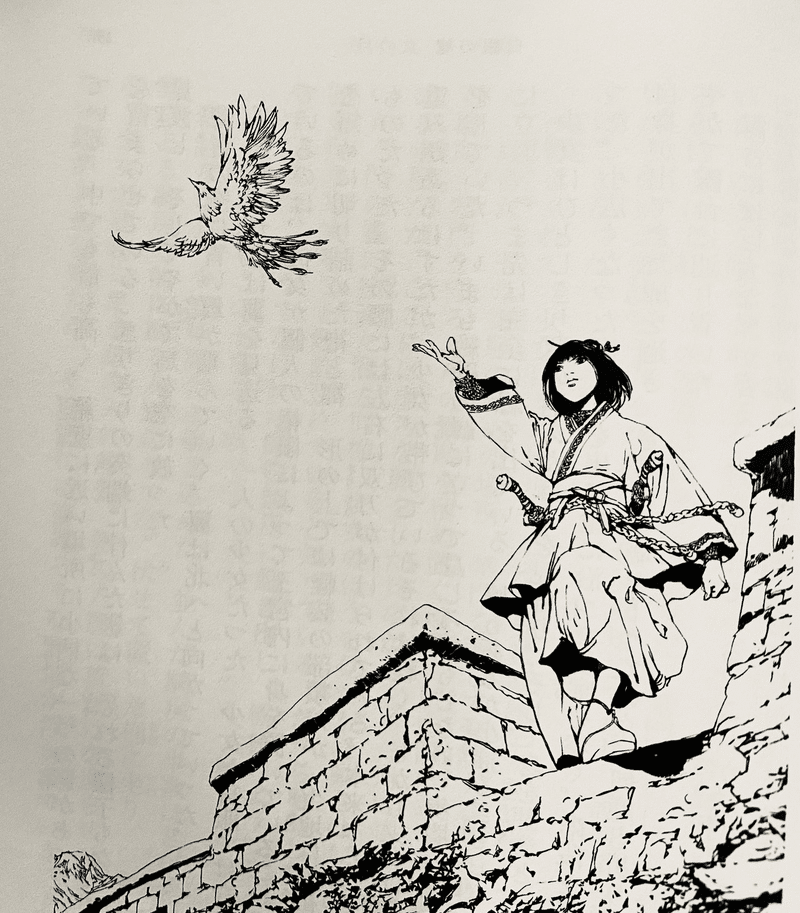

これは2013年に出版された短編集「丕緒の鳥」にすでに予見された。

それまでのシリーズは王や麒麟が主人公で、玉座に就く・麒麟として覚醒し自分の半身(王)を見つける・目指す国を形作る、といったヒーローヒロインたちの波乱万丈の物語。もちろんその中に骨太に人間が描かれ、私たちに人の在り方を問いかけるから、どのシリーズも素晴らしいのだけれど。

しかし「丕緒の鳥」には王や麒麟は直接登場しない。各短編の主人公は組織の底辺にあり、国を動かすような立場ではない。波乱万丈のダイナミックな物語も展開しない。

泰平とはいかない国の己が置かれた立場で、自分の務めを誠実に果たそうともがき、悩み苦しむ「普通の」人々の、自己の在りようを見つめる物語。

この短編集が出たとき、久々の新刊で飛び上がるほどうれしかったのだが、内容を読んで、唸った。

一つは、あまりに重厚な、これまでのシリーズと一線を画す人間ドラマに。

そしてもう一つは、「小野先生、こっち行ったかー。」という、想定外・まさか感に。こんなの書いちゃったら、もう王様や麒麟さんが、スカッとさわやかに活躍するお話、書いてくれないんじゃないの?という・・・・・・泰麒と李斎の続き、書いてくれるんかな?

私は「黄昏の岸 暁の天」の続きを半ば本気であきらめた。

シリーズ全編を通して、泰麒にはどうしてもどうしても、もう少し幸せになってほしかったのだが。

しかし!とうとう!!

満を持しての「白銀の壚 玄の月」。

泰麒・李斎・驍宗・その他レギュラー陣のストーリーと予想を超えた重厚な人間ドラマが合わさった、渾身の一作が私たちに提示された。

これを受け止めずして何とする!

初読と再読

1,2巻出版直後、読まれた方のつぶやき等をみると、新刊の喜びやストーリー予想の他、「新しい登場人物や名称、情報量が多いよー」「苦しいよーモヤモヤだよー早く次をー」といった内容が多く見られた。私もまったく同じ。物語の序盤から登場する主要な人たちでさえ、「この人どういう人だっけ?誰が何をする人?」笑

当然だろう。だって気持ちは、早く驍宗を見つけ阿選をやっつけて、みんなで肩を抱き合って、めでたしめでたしになってくれー、なのだから。どうなる?どうなる?と逸るばかり。ところが・・・

分け入っても分け入っても戴の山・・・いや戴の民か orz 無季自由律

残りの3,4巻が出ても、初読は同じ。まだ?まだなの?ここまで引っ張る必要ある??そして1回目読了。しばらく放心し、気持ちが逸って読み飛ばし気味だったからもう1回読まねばと思いつつ、終盤までの苦しさを思うとすぐに取りかかる気にはなれなかった。

重い、重いよぅ(ノД`)・゜・。

しばらくそんな状態だったので、異例のアニメ方面へ走り、おかげでアニメオリジナルキャラから新たな視点をもらったりしたのだが、それはまた別のお話。

戴の《仁道》

さて、意を決して再読に取りかかった。

すると思いのほかするすると進む。ストーリーが見えていて落ち着いて読めたからだろう。じっくりと細部を整理し、精読できた。内容は相変わらず重いのだが、思ったほど辛くない。

むしろストーリーより、道観や神農の人々の信念と行動、白幟の子連れの女性や鉱山の差配・建中のひたむきさ、土匪の朽桟や牙門観の女傑・葆葉の義のあり方などに心を奪われた。

戴という苦しみに満ちた国で、色々な人が色々な思いで色々な行動を示しながら、生きている。

特に文州という驍宗に縁の深い地で、その地の人々の目を通して驍宗の国民への慈愛がしみじみと描かれるのだが、それだけではない。その民自身が、こんなにも戴に根付いて戴の国の分かちがたい一部として生きているのですよ、と我々に訴えかけ、私はそれを驍宗様に教えてあげたい!

「テンカハジンドウヲモッテコレヲオサムベシ」とか、天は王に言うわけだが、そんなこととは別モノに、人々はちゃんと心に「仁」を持っている。そして仁によって自分の生き方を定めている。天よ、大きなお世話じゃ。

「仁」①思いやり。いつくしみ。③モモ・ウメなどの果実のうち、堅い核の中に包まれている柔らかい部分。ー岩波国語辞典より抜粋ー

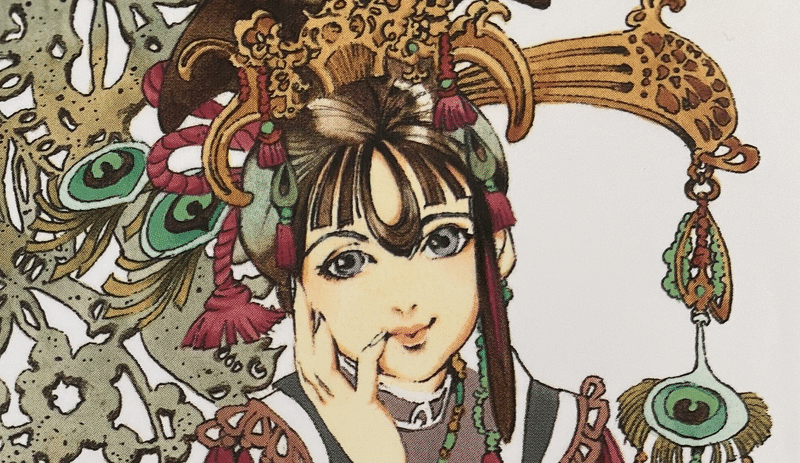

任侠にも通じるこの文字。私は牙門観の葆葉という人が深く印象に残る。また彼女には恭の(小娘)女王・珠晶と通ずるものを感じるのだ。(「図南の翼」参照)

珠晶は、王の不在で荒れる恭国有数の大金持ちのお嬢さん。外では人が飢え妖魔に襲われても、自分は安全な家に住み贅沢な食事ができる。そのことを心苦しく思い貧しい人々に手を差し伸べようとするのだが、人々は彼女の境遇ゆえに逆にこれを受け入れない。

ひがみもあるだろうし、一時的な解決にしかならないと人々も彼女自身も分かっているからだ。

彼女は、自分がお金持ちで苦労知らずだから人を助ける権利も憐れむ権利もない、と言う。ご飯を食べられない人に何かしてあげたくてもいい気になってと責められ、ひもじい思いなんかしたことがないだろう、贅沢をしてと責められれば、そうよお金持ちだから、と高笑いしてみせるしかない。自分の食事を貧しい人と同じにしても、それはただの自己満足。ひもじい人の助けにはならないと知っている。これは「黄昏の〜」で、戴に戻ろうとする泰麒と李斎を引き留めなかった景王・陽子の心情とも通じる。二人とも自分をだまさない。

またこうも言う。鉄格子付きの立派な家に住んでいるから、外で妖魔のために人がどんどん死んでも、可哀そうにと言う権利は自分にはない。彼女に期待されるせりふはこうだ。「どうして、杖身(用心棒)くらい雇っておかなかったの?」 マリーアントワネットか!

そして珠晶は根本的な解決にまっしぐら!となるわけだが。

身を削られる思いを自分一人の胸に納め、本質を見失わない。表面的な非難など高慢なお嬢様の仮面をかぶって、高笑いで吹き飛ばす!珠晶、好きだ!!!

葆葉も同じ。戴の前王の贅沢三昧につけ込み暴利をむさぼった彼女は、過去のその商売について「私などが賢しげに義を唱えてそれを拒んだところで、ろくでもない役人がろくでもない商人の手に渡すだけですからねえ。どうせ撒き散らされる財なら、私の手の中に落ちたほうが少しはましなことに使えるってもんです。」と豪華絢爛、キンキラ金の広間で平然と李斎に言い放ちつ。そして、「・・・何がましで何がそうでないかは、あたしが決めることだよ」と。

この葆葉の場合の「仁」は、任侠でもあるけれど、それより、堅い殻(核)の中の柔らかい中心ととらえたい。誰に何と言われようと核を崩さず平然とあり、人としての大切な(たぶん柔らかい)部分を守り通して行動を貫く。

彼女は最期まで、目だけが油断ならない慈母のような顔を崩さなかったのではないだろうか。見事だ。(能面のような、白塗り厚化粧赤い口、薄笑いが顔に張り付いている個人的イメージ笑)

そしてもう一組印象に残るのは、瑤山の麓、新月ごとになけなしの供物を川に流す、名前さえ明かされない一家だ。父親は飢えのためすでに上の娘を亡くしている。その供物を家族で分ければ少しは飢餓はおさまるだろうと、時に心は揺れる。無駄なことをしている、娘を死なせてまで、莫迦だよなあ、と・・・。

だが、彼は負けたくない、一家をどん底に追い込んだ間違った人間に。だから、死んだとされる恩人に感謝の気持ちを持ち続け、恩義の気持ちを忘れないということを形にする。

この父親は、時に堅い核が崩れそうになりながらも、一番大切な気持(仁)を保ち続ける。まだ幼い娘も父親の意を酌み、亡くなった姉が作ってくれた大切な鈴付きのお手玉を供物の籠に入れて流す。

本人たちにとっては無意味に思えるこの行動が、やがて積もって涵養山の地中深くにいる驍宗を復活させる――。一見主人公復活までの軽い伏線としか見えない1シーンだが、この小説にとって、非常に重い意味を持つように感じる。

白圭宮の人々

李斎サイドから戴の人々について書いてきたが、王宮にも同じように多くの普通の人がいる。

まず印象に残るのが、最初に泰麒に対応した平仲だ。彼はそれまで、王や麒麟の近くに侍る立場ではなかった。国政を動かすような大きな力はないが、国を司る大きな組織の一員として自分の役目を理解し、誠実に仕事に向き合ってきた一人。しかし王宮の歯車が噛み合わなくなり、場当たり的に泰麒に近侍する仕事を与えられる。

慣れない役目ながら彼なりに、今までと同じように務めを果たそうと誠実にふるまう。けれどもそれが災いし、魂を抜かれ、傀儡として六寝の住人になってしまう。

何より不幸なのは、そこに阿選の意思も特に働いていないと思えることだ。平仲は阿選に逆心など持っていなかった。阿選だって特に平仲に注目もしていない。ただ役目に忠実であろうとし(泰麒の人柄もあるだろう)、泰麒に誠実に仕えた。そのことでほとんど自動的に妖魔に心を取られ、回復不能になってしまう。うまく機能しない巨大な組織の中で、無意味に疲弊してしまう歯車のようだ。

また阿選の麾下でありながら放置される多くの人たち。阿選の部下だからこそ身に染みてわかる、阿選の大逆の罪深さ、国の悲惨な状況。そのことと、阿選の麾下であるという誇り、主との絆。その板挟みに苦しみ、なおかつ主から全く顧みられないという虚しさ。

麾下の一人一人がどのようにそのこととを消化しようとしたのか、随所で心情が描写され、胸が痛む。

阿選麾下の友尚が王師の立場を捨てて李斎らに付いた時、「反民を匿った者を討つのは命令だからやるが、そのことを知らずに暮らしていた隣家の住人まで殺すのは本当に嫌だった」と泣いた友尚の部下。

阿選を信頼し、やっと役目を与えられると喜んだものの魂を抜かれ、与えられた命令の意味すら分からぬまま、結果として驍宗を弩箭からかばって死んだ帰泉。殺すな、という「誰か」の命令だけを胸に抱き、喜ばそうとした「誰か」の顔すら思い出せないまま。

その役回りの複雑さ、皮肉さが相まって、忘れがたい人物だ。

これらの人々は、先に書いてきた葆葉や朽桟らとまた違い、自分で心に決めた主を持ち、組織に属しながら、自分の「仁」をどこに据えるか苦悩する人として印象に残る。

それにしても、王宮に戻った泰麒には作中の人々も、読者もずいぶん翻弄された♡

上記のような王宮の人々を描くためにも泰麒は白圭宮に行く必要があったのだが、泰麒自身の目的は、当然「戴の民を救うため」。

泰麒が慈悲の生き物「麒麟」であり、「戴の民を救いたい」という彼の真意だけは疑いようがない。そのことにより、泰麒は今作のトリックスター!となった。

「驍宗を救いたい」のでないところがミソ。私たちは泰麒の「戴を救うのだ」という心を信じてついていくしかなかった。

読者をこんなにもドキドキさせる作者の手腕にも感服するしかない。あのいとけなく、驍宗の足手まといになるまいと必死だった泰麒が・・・。

蓬莱で決して幸せとは言えなかった「人間・高里要」の成長と強さがうかがわれる。トリックスターの役割柄、あまり内面を知ることはできなかったけれど。

兵と民

もう一点、このことについてぜひ触れておきたい。

ここでいう兵は、王師や州師、つまり正規軍のこと。対して、民とは民間人のこと。言い換えると「軍と民間人」。ちょっと心がざわつく言葉だ。

私はこの感想のテーマとも関わって、軍隊と民間の人ということについて考えさせられた。

作中で、自分も禁軍の師帥だった項梁が、「阿選を倒さねばならぬ」と言う素人・去思に「軍」というものを冷静に分析してみせる。

曰く、戦は、数で勝負が決まる。軍は装備が整い、厳しく訓練され、組織されている。堅牢な隔壁や城壁を攻める場合など、それぞれセオリーがある。

曰く、そのような軍を整えるためには莫大な財と時間が必要である。そして、反乱軍である自分たちがそのような大規模な動きをすれば、ことが成る前に阿選軍に露見し、たたかれてしまう。

「お話」のように、一人の英雄の活躍で何とかなるなどということは幻想でしかない。

苦しいデッドエンドだ。

また土匪の朽桟らも、自分たちにできるのはささやかな抵抗であり、正規の王師州師が本気を出したら到底太刀打ちできないと、重々承知している。

物語終盤、その正論通り、驍宗奪還を試みた李斎陣営の軍の経験のない々(鄷都、朽桟、葆葉、余沢、朽桟の息子ら・・・・)は、民間人としてあっけなく軍の前に散った。

物語的な奇跡の逆転はなく、私たちの世界でもあちこちで起きていることが、小説の中でも厳しい現実として描かれる。軍の前に民間人は無力だ。

そこまで含めて、作者小野不由美は、苦難に生きる普通の人々を描き切ったのだと思うのだ。

鄷都、朽桟、葆葉ら、読者の心をつかんだ主要人物でさえ、感傷的にドラマチックに死に際を描いてはもらえない。戦乱の中では民衆はその死さえ見届ける者もない、という現実そのままに。後から実は生きていたという、ご都合主義もない。

「雑魚キャラ」だからあっけなく死んだのではなく、最も重要な「普通の民」だからこそ、圧倒的な軍の前に薙ぎ払われる「普通の民として」の死が与えられた。

そこからは物語の終焉に向け、縦糸である李斎や泰麒、驍宗の出番が多くなるのだが、それでもなお、この物語で描かれたものは、苦難に生きる普通の人々であろうと私は思う。

だから、作者はこの長編のラストシーンを、驍宗たちの姿でなく、去思と園糸という、玉座とは無縁の人々で締めくくっている。

去思は、戦いのうちにいつどうやって死んだのかもわからない多くの人々を悼む。園糸は項梁や去思らの戦いから取り残され、身を寄せた里で厳しい冬を乗り越えられなかった人々を見送ってきた。

それでも、項梁は去思に「生き残った者の数を数えるんだ、こうときは」と励まし、園糸との約束を果たすのだ、と空を見上げる。

同じ空の下、園糸はまだその項梁の思いを知らぬながら、新たな居場所を見つけ、土を耕し種を播きながら今自分の体を動かしていれば「未来に繋がり、生きていける」という手ごたえを、栗少年とかみしめている。

いいラストシーンだ。当然最後の最後は、正史(戴史乍書)の漢文調でびしっと締められるわけだが、驍宗たちの姿は、その中にわずかにうかがえるだけだ。

私を含め多くの読者は、驍宗たちがさっそうと王宮に乗り込み、阿選やらを懲らしめ、国を取り戻す姿をつぶさに堪能したかった笑。でも、この物語にはこのラストシーンこそがふさわしい。

蛇足。一介の見習い道士である去思が、戴の救済のため一片の疑いもなく最後まで李斎たちに付き従い、とうとう驍宗本人から身の証である宝剣を託され、ラゴウ君まで乗りこなし(しがみついてw)切り札である延王召喚という大技を成功させたところは、本当に大きな拍手だ!

思いの丈をつづった長く暑苦しい文を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

12月には新刊短編集のうち1作が、プレゼント申し込み者に(やっと)届くという嬉しい知らせがあった(本当は今年2月に届くはずだったw)。

短編集そのものはまだ先になりそうだが、その1篇を心待ちにしている。そして十二国記ファンは、待つことには慣れている。

お読みいただきありがとうございます。楽しんでいただけたなら嬉しいです😆サポート、本と猫に使えたらいいなぁ、と思っています。もしよければよろしくお願いします❗️