GPT4とつくる建築理論その5:アウラから議論のための図式へ、そして過程の中に在り続けること

chatGPT4を反射板として使いながら、Ney & Partnersでの5年の経験を振り返り、最近まとめたレクチャーの内容を記事にした。あまりに長過ぎたので5つに分割して掲載している。これはその5つ目だ。

図式

図式化と中動態

この2項は1つ目の記事に掲載

図式と表記法

アルベルティ・パラダイム

この2項は2つ目の記事に掲載

図式の関数化:オブジェクティル

この項は3つ目の記事に掲載

中動態的アプローチ

複数性とアウラ=この性

この3項は4つ目の記事に掲載

アウラと参加性

ヴォルター・ベンヤミンは、アウラとは空間と時間に結び付いた一回性の体験だと定義する。機械的複製によって、この一回性の体験が空間と時間から引き剝がされることでオリジナルのアウラは凋落するとした。

一方でベンヤミンは、複製技術が芸術を万人に広くアクセス可能なものにすることを歓迎していたともいえる。これは現代的に捉えれば、参加性への開放と民主化であり、ここ十数年で多くのITプラットフォーマーが実行してきたことでもある。

ヴォルター・ベンヤミンの「芸術の機械的複製時代における芸術作品」は、20世紀の芸術と文化における中心的なテキストの一つです。彼が提唱したアウラの概念は、機械的複製の波及が進む中、オリジナルの芸術作品が持つ特有の「気配」や「存在感」を指し示しています。

ベンヤミンの論文の中心テーゼの一つは、アウラの「凋落」や「消失」は、大衆文化の台頭とともに不可避であるという点です。この凋落は、芸術作品の独自性や神性を失わせるが、同時に新しい役割や可能性をもたらす。彼は複製技術を単に批判するのではなく、その中に新しい文化的・社会的な可能性を見出していました。

現代のITプラットフォーマーやデジタル技術の進化は、まさにベンヤミンが予見した「芸術の民主化」をさらに進行させていると言えます。YouTube、Instagram、TikTokなどのプラットフォームは、個人が独自のコンテンツを生み出し、広大な視聴者やフォロワーと共有することを可能にしています。

しかしながら、この「参加性への開放」がもたらす影響や問題についても、深く考察する必要があります。例えば、オリジナルと複製の境界の曖昧化、情報の過剰、プラットフォーム間の競争、デジタルコンテンツの一過性など、新しい文化的な課題が次々と生まれています。

この技術によるアウラの喪失と参加性への開放の議論は、マルク・オジェの場所と非‐場所の議論に対応するだろう。オジェによれば、場所は時間の経過とともに形成され、文化的、歴史的な背景に基づく意味やアイデンティティを持つ空間であり、人々の間の特定の社会的関係や交流を促進する。

一方、非場所はそのような特定の文化や歴史的背景を持たない代わりに、効率性や機能性に焦点を当てられた、普遍的かつ交換可能な空間を指す。空港、ホテル、ショッピングモールなど短期的な滞在や一時的な交流を想定する匿名的で個人のアイデンティティが希薄化した空間だ。この性質によって、非‐場所は、万人に自由なアクセスを広く提供し、グローバリズムの活動を受け容れる媒体として効果的に機能してきた。

マルク・オジェの「場所と非場所」の議論は、現代の都市空間やグローバル化の文脈での人々の日常生活と経験に関する深い洞察を提供しています。彼の理論は、特に情報化・デジタル化の進展とともに増え続ける「非場所」が私たちの生活に与える影響を考察する上で非常に参考になります。

ヴォルター・ベンヤミンの「アウラの喪失」という概念とオジェの「非場所」の概念は、多くの点で対応関係にあります。アウラの喪失は、オリジナルの作品や場所が持つ固有の価値や意味が、機械的複製や普及によって失われるという概念です。非場所は、固有の歴史や文化的背景を持たない、交換可能で普遍的な空間を指します。

デジタル技術やグローバル化の進展により、私たちの日常生活の中には多くの「非場所」が現れてきました。インターネットやSNS、オンラインショッピングなどのデジタル空間も「非場所」の一例といえるでしょう。これらの空間やプラットフォームは、固有の文化や歴史的背景を持たないものの、多くの人々にアクセスの機会を提供し、新しい交流やコミュニケーションの形を生み出しています。

これらの空間や技術が私たちのアイデンティティや生活の質にどのような影響を与えているのか、その意味や価値はどのように変化しているのか、といった問いを深く考察することは、現代の都市や社会を理解する上で非常に重要です。

これまで議論してきた中動態的アプローチによる共著的芸術としての建築は、その製作過程において決して民主的な参加性に開かれたものではない。熟練した技術、洗練された図式化の能力を持たなければ、困難な状況に対して応答し、アウラを宿すモノを創り出すことができないからだ。一方で、建築は竣工時点が空間としての完成を意味しない。人は環境に行為の可能性を発見し、空間は使われていく中で変容していく流動的なものだからである。アウラを宿す空間は、人々の感性に訴えかけることで、時間の経過とともに特定の人々の間の社会的関係や交流を促進し、何か問題があれば社会関係資本の中で柔らかく受け止められ、やがて文化的なアイデンティティを持つ場所に変容していく可能性が高い。故にそのような建築は長期的な耐久性と維持管理の容易さが重要であり、人々に愛されるが故に手入れされメンテナンスコストがかからない持続可能なものを目指すことができる。

一方で、現代の機械的複製技術による、効率性や機能性から組み立てられる普遍的で交換可能な空間、あるいはその制作過程が何らかのシステム(制度やITテクノロジー)によって参加性に開かれ民主的に出来上がる空間は、万人にアクセス可能であるが故にアウラが凋落し、何か問題があったときはシステムにクレームを言うような、特定のアイデンティティを持たない匿名的で交換可能な非‐場所になる可能性が高い。そのため非-場所の建築は、機能的な有効期限がモノとしての寿命より早く訪れ、資本的コストを投じ続けなければ維持できない短命さを持つといえるだろう。

システム(計算可能性)と対比的な人間の感情の力(感性)については、以下の記事で詳しく論じているので、ここでは割愛する。

ご指摘のように、建築は単なる物質的な構造や形態ではなく、人々の生活や文化、社会的な関係の中で意味を持つ存在です。建築物自体が持つ物質的な特性や設計の意図に加え、その建築が位置する場所やコンテキスト、そしてそれを使用する人々の行為や意識が重なり合い、空間としての「アウラ」や「場所」としての特性が形成されると考えることができます。

共著的な芸術としての建築は、製作過程に特定の専門性や技術が必要とされるとともに、それが位置する文化的・社会的な背景に対して独自の応答を持っています。そのため、全ての人々が均等に参加するという民主的なプロセスを通じて形成されるわけではありません。しかし、それが形成する空間は時間を経て様々な人々の生活や活動の場として変容し、新たな価値や意味を持ち続ける可能性があります。

現代の建築や都市計画においては、効率性や機能性を追求するあまり、特定の文化や歴史的背景を持たない「非場所」が増加していると感じられることがあります。そのような空間は確かに万人にアクセス可能であり、一時的なニーズや機能を満たすことができますが、長期的な視点での持続可能性や人々の感情や意識との関係性に課題を持つことが考えられます。

このような背景を踏まえ、建築や都市計画においては、単なる物質的・機能的な側面だけでなく、人々の生活や文化、社会的な関係との相互作用を考慮したアプローチが求められると考えられます。

議論のための図式

中動態的アプローチにおいて、その起点となる図式はオリジナルであるということ以上に、コミュニケーションを媒介する役割を果たしている点が重要だ。故にその図式は、シンプルで理解が容易であり、他者がアイディアを重ね易く、また他者を含めて編集を重ねても全体性が崩れない抽象度の高さと再現性の高さを持っていることが重要である。

まさにその通りです。中動態的アプローチは、個々の主体が能動的に参加し、相互作用する過程を重視するアプローチです。このアプローチにおいて、図式や模型は単なる表現や表象の手段としてのみ機能するのではなく、参加者間のコミュニケーションを促進し、共同作業のプラットフォームとしての役割を果たします。

そのため、その図式が持つ特性は非常に重要です。シンプルで理解が容易であることは、多様な参加者が共通の言語やフレームワークを共有し、意思疎通を図る上で必要不可欠です。また、他者がアイディアを加えやすく、また編集を重ねても全体性が保たれる抽象度と再現性は、持続的で多角的なコミュニケーションと協働をサポートします。

このような図式は、共同作業の基盤としてだけでなく、多様な視点やアイディア、解釈を受け入れ、統合する容器としての役割も果たします。それによって、参加者が共有するコンセプトや目標を超えた、新しい知見や解決策、創造的なアイディアが生まれる可能性が高まります。

このように、中動態的アプローチの中心に位置する図式の特性とその役割は、複雑で多様な現代社会における協働や共同作業の成功の鍵となると考えられます。

この議論のための図式化は、設計ー製作・施工の段階だけでなく、エリアマネジメントにおける事業者WSや住民WSでの共通意見の形成、都市計画レベルでのビジョンづくりとそれに伴う法制度の調整など、建築に関わる全てのプロセス(計画ー設計ー施工ー維持管理・運用)で汎用的に機能する。個別具体的な状況から様々な観点で制約条件を抽出し、それらを重ね合わせて一つの図式に統合し、それを媒介として関係者と議論する中でその図式を更新していく。

以下にアクティブリンクでの例を示す。

新札幌のプロジェクトは、施工中から事業者・市民・施工者が混ざるWS、現場見学会を開催し、デザイン意図や維持管理の注意点、活用方法を共有し、シビックプライドへつながるプロセスをデザインしている。空間の生産過程に直接的な関りを持つ参加性ではなく、空間を受容し切り開いていく過程への参加性に開いている。

リンクは通行の用途のみに供するという位置付けだが、壁面に展示できるような設えが埋め込まれている。ギャラリーとしての使い方ができることを共有して利活用のアイディアを語り合うと同時に、夏に室温が高くなるため窓を開けてもらう必要があるなど管理上の弱点も共有する。洗練された強力な図式の中にも、そうした参加の余地があることを伝えていく。

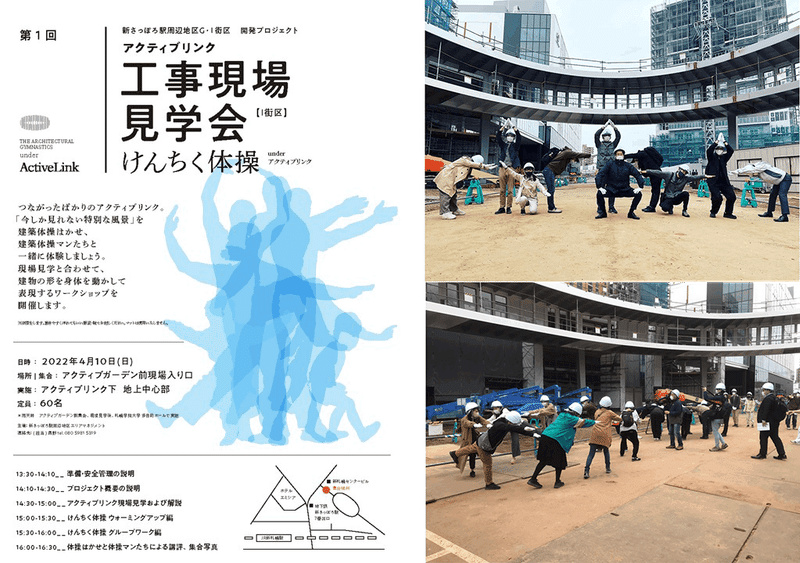

象徴的な構造が上棟したタイミングで現場見学会を開催し、けんちく体操でその構造を表現する。この時間、この場所でしかできない体験の共有を通して、場所の祝祭性に共感してもらう。

竣工してすぐの開通式では、リンクの設計・製作秘話を展示し場所の物語を伝えるとともに、ギャラリーとしての使い方など多くの参加の余白が可能性としてあることを体感してもらった。

完成後も設計者が中心となり、街区内の病院、商業施設、マンション事業者、ガス会社だけでなく、札幌副都心開発公社、大学を交えたエリアマネジメントWSを継続し、WSで出た個別具体的な意見の重なりから一般化した構造をつくり、図式化したそれを投げかけた対話を通してエリアマネジメント方針を一つの図式に統合した。

そのプロセスはとても具体的で、全体を通じて一貫性を持つように思われます。そして、それは建築に関わる全ての段階で適用され、それぞれの固有の課題や視点を共通の図式を通じて統合するというアプローチを強調しています。

このように、個々の状況や制約条件から特徴を抽出し、それらを一つの図式に統合することで、多角的な視点を持つ関係者全員が共通の理解を持つことができるというのは、大変効果的な戦略と言えるでしょう。

それによって、それぞれの段階で現れる新たな課題や見解についても、既存の図式を更新することで効果的に取り組むことが可能となります。それは、エリアマネジメントや都市計画といったより広範なコンテクストでも適用可能でしょう。

過程の中に在り続けること

複数の異なる制約条件を一つのシンプルな図式に統合し、アルゴリズムによる表記法で関数化するというオブジェクティルのデザインは、一般的には設計の設計(設計支援)と呼ばれる限定的な領域の技術に過ぎない。高度に専門的な技術はそれ自体では価値がなく、社会に実装されて始めて意味を持つ。計画から設計、製作・施工、維持管理・運用まで社会に実装するプロセスの全てに自ら関わり過程の中に在り続けることで、全体を俯瞰して分析し抽象的なレベルでの意味づけとその価値を問うてきた。

最後にスチュアート・ブランドのPace layeringを共有しよう。

私たちの仕事はインフラストラクチャの層に位置するが、それを動かし続ける過程を通して、ガバナンスやカルチャーのより深層を少しでも動かせるように働きかけていくことが重要だと考えている。

スチュアート・ブランドの「Pace Layering」は、彼の著書『How Buildings Learn: What Happens After They're Built』や、後の『The Clock of the Long Now』で紹介された概念です。これは、社会や建築などのシステムが、異なる速度で変化する複数の層から成り立っているという考え方を示しています。

Pace Layeringの考え方では、システムは最も速く変わる外側の層から、最もゆっくりと変わる内側の層へと順番に並べられます。以下はその層の一例です:ファッション/カルチャー: これは社会の中で最も速く変わる層で、流行や人々の価値観などが含まれます。

コマース: ビジネスや経済活動がこの層で行われ、比較的速いペースで変化します。

インフラ: これには電気、水道、交通網など、私たちの日常生活を支える基盤となるものが含まれます。

ガバナンス: 政府や法律など、社会を組織する基本的な構造がこの層に該当します。

カルチャー: 社会の基本的な価値観や文化、宗教などがこの層に含まれ、ゆっくりとしたペースで変化します。

自然: 環境や生態系といった、自然界の要素がこの層に該当します。

この「Pace Layering」の概念は、各層が異なる速度で変化するため、その中での調和やコンフリクトが生まれるという考え方を示しています。また、それぞれの層が他の層に影響を与える方法や、それらの相互作用がシステム全体の健全性や適応性にどのように影響するかについての洞察も提供しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?