第4回特別支援教育の質向上のための実践〜地域の特別支援教育実践事例共有〜

今回のセミナーのテーマはSWPBS(読み方:スクールワイドピービーエス)。すべての子どもを対象とした支援アプローチで、日本語では「学校規模ポジティブ行動支援」と訳されます。

第1部は、SWPBS研究の第一人者で、数多くの学校で実践にも携わる大阪教育大学の庭山和貴准教授が登壇。SWPBSの概要や実践のポイントについて、分かりやすく解説くださいました。第2部では、埼玉県戸田市立喜沢小学校の岡田悦子先生より、2年にわたるSWPBSの具体的な取り組みと成果についてお話いただきました。盛りだくさんな1時間半のセミナーの模様をお届けします。

開催日:令和4年12月3日

場所:オンライン

参加者:約50名

第1部 学校全体で取り組む特別支援教育~SWPBSの実践を踏まえて~

SWPBSとは何か?

PBS(Positive Behavior Support /ポジティブ行動支援)は、応用行動分析学に基づいた支援アプローチ。これを学校規模で行うのが、SWPBS(スクールワイドPBS)です。

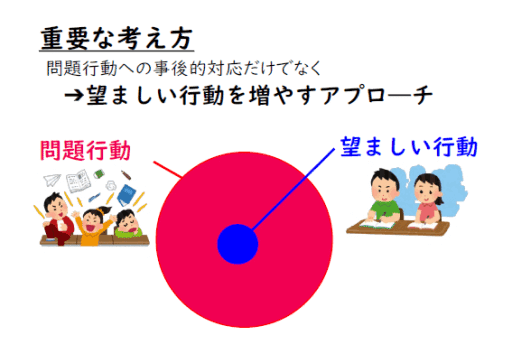

最大の特徴は、子どもたちが自発的に望ましい行動をとれるようにサポートする、予防的な行動支援であることです。望ましい行動を伸ばしていくことで、結果的に問題行動が減り、子どもや保護者、教育に関わる先生、地域まで含めた関係者のQOL向上も期待できるのがSWPBSです。

SWPBSの効果は、科学的にも実証されています。多くの学術論文で、子どもたちの問題行動や出席率などの行動的な問題の改善、不安や抑うつなどの心理的な問題の改善が報告されています。さらに、教員の燃え尽き防止や、自己効力感の改善にも成果があることが明らかになっています。発祥地のアメリカでは法的にも位置付けられ、2万7,000校以上が導入。日本でも実践校が増えつつあり、効果が実証されていることは、大きなポイントです。

庭山准教授が携わった公立中学校での実践では、4年間で問題行動が顕著に減少し、教員への信頼感や学習意欲が向上するなどの成果報告がされています。

よいところを伸ばすポジティブ行動支援

PBS(ポジティブ行動支援)では、「問題行動と望ましい行動は同時にはできない」という点に着目し、望ましい行動の割合を増やすことを主眼においた支援を行います。

例えば、授業中に机に突っ伏したり、教室を飛び出したりという行動と、着席して課題に取り組むという行動は、同時にはできません。1時間の授業のうち、50分着席して課題に取り組めるとすれば、立ち歩く、机に突っ伏して過ごす、授業と関係のないおしゃべりをする、といった困った行動に割ける時間は、10分しか残されていないわけです。望ましい行動を増やせば、困った行動は必ず減少するのです。

一方、問題行動に注目した指導を行った場合はどうでしょう。厳しく注意すれば、その場では、子どもたちは困った行動を止めるでしょう。しかし、その効果は一時的です。先生が見ていないところでは、相変わらず授業と関係のないことを続けたり、叱られないようにと嘘をついたり、なかなか問題行動が減らないことに頭を悩ませている先生も多いかもしれません。注意されることに慣れてしまうと、いくらきつく叱っても、効果がないばかりか、かえって問題行動がエスカレートするようなケースも見られます。

ABC(行動前・行動・行動後)の3ステップで望ましい行動を伸ばす

ポジティブ行動支援では、「A・行動の前」「B・行動」「C・行動の後」の3ステップで具体的な支援を行います。

時間の流れはA→B→Cですが、まず考えるのは真ん中のBです。子どもたちのどんな行動を引き出したいか、どんなことができるようになってほしいか。子どもたちとも相談しながら、具体的な行動目標を設定します。

そのうえで、そうした行動を引き出すためのきっかけ、工夫として何ができるか、Aの「行動の前」で行うとよいことを考えていきます。お手本を示したり、見せたりすることもいいですし、子どもたちと一緒にBの行動目標を考えること自体も、よいきっかけになるでしょう。

目標が達成できたら、Cの「行動の後」のフェーズです。子どもたちが「よかった、またやってみよう」と思えるように、フィードバックしていくことが大事です。口頭で褒めるほか、チケットやシールといった視覚的に分かりやすいフィードバックも考えられます。

ポイントは、子どもたちの行動だけを見るのではなく、いかに成功体験に繋げるか、ということ。行動の手前で、「頑張ろう!」とやる気になったり、「こんな行動をしたらこんないいことがあるんだ!」と納得できたりするような仕掛けをつくります。そして行動の後にはその達成を子どもと共に喜び、祝い、達成感が持てるようにフィードバックをしていく。この一連のセットが重要です。

目標を設定し、達成できたらみんなでいっしょに喜ぶ。こうした成功体験を積むことで、子どもたちの中に、たとえうまくいかないことがあっても、粘り強く取り組める土台が築かれていきます。

システム・データ・実践の三位一体で成果を引き出す

教職員の努力だけでは、SWPBSはなかなかうまくいきません。児童生徒に対する実践はもちろん大事ですが、それと共に教職員を支えるシステムを構築することが不可欠です。さらに、データを蓄積・活用して、実践の効果がどのように出ているかを確かめて実践をブラッシュアップしていくことも重要です。

システム・データ・実践の三者を連動させることで、子どもたちの社会性や学力の向上などの成果に繋げていくのが、SWPBSのモデルです。

教職員を支えるシステムとしては、学校内でSWPBSの推進チームを作るなどして、校内体制を整えることなどが挙げられます。生徒指導や人権教育、特別支援教育等、SWPBSと目的を同じくする既存の校務分掌を基に役割を分担するのもよいでしょう。既存の取り組みを活用しながら、教員の負担が増えないよう、効果的な仕組みを作ることが大事です。

SWPBSを始める前には、学校や子どもたちの現状把握をすることも欠かせません。遅刻・欠席などの既存のデータ、普段から行っているアンケート調査などから、子どもたちの実態を掴み、どこに課題があるのかを見出しましょう。「日本ポジティブ行動支援ネットワーク」が提供する問題行動のデータの入力・分析システムである「生徒指導アプリ」も利用できます。問題行動の継続的なモニタリングによって、場面・場所ごとのアセスメントや、困った行動がよく見られる子どものスクリーニングができ、指導改善をしていくために非常に有用です。また、アセスメントのサポートとして、LITALICOが提供する教育ソフト「まなびプラン」を活用するのもおすすめです。

3層支援モデルで全児童生徒を対象に

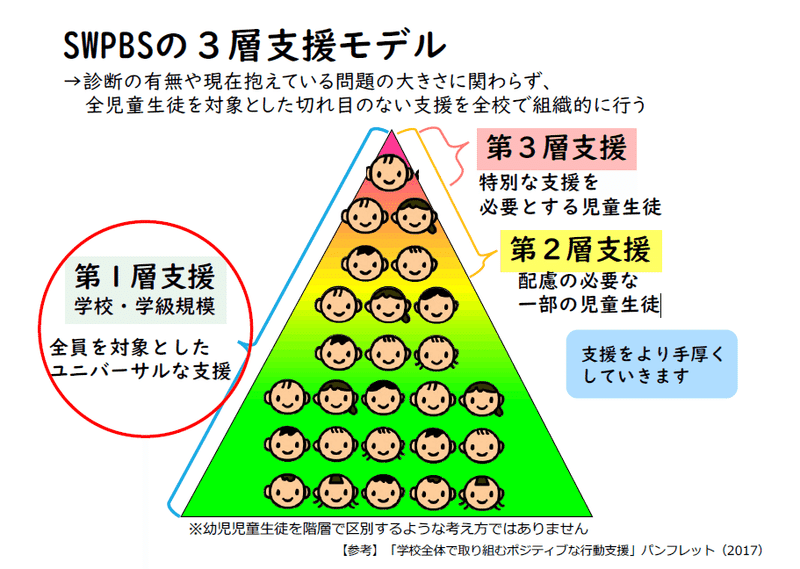

SWPBSの実践でもうひとつポイントとなるのが、「3層支援モデル」です。

3層支援は、障害の診断の有無や、現在抱えている問題の大きさにかかわらず、すべての子どもを対象とした、切れ目のない支援を組織的に行うために重要な考え方です。まず、第1層支援として、全員を対象としたユニバーサルな支援を行い、すべての子ども、教職員にとって過ごしやすい学校環境にしていくことが、SWPBSの土台です。そのうえで、配慮が必要な子どもに対して、第2層、第3層と支援を手厚くしていきます。

第1層支援も、前述のABCの枠組みにのっとって、Bの行動目標を設定するところからスタートします。まずは学校において、子どもたちにどんな行動を期待するのかを、全教職員で話し合い、子どもたちや保護者、地域の意見も取り入れながら、全校的な合意形成へと繋げます。

SWPBSには多岐に渡る取り組みがあり、具体的にどんなサポートをしたらいいか、どんな行動目標を立てたらいいか、迷うこともあるかもしれません。SWPBS先進国のアメリカでは、第1のユニバーサルな支援においては、全15項目の押さえておきたいポイントがある、とされています。「日本ポジティブ行動支援ネットワーク」のHPにも、日本語訳されたチェックリストが掲載されているので、参考にしてみてください。

教室に入れなかった児童が3日で変わった!

ABCの枠組みに基づいたSWPBSの第2層支援で、大きな変化を見せた児童の例をご紹介します。教室に入ることができなかった小学校2年生の事例です。クラスに入ることができないため、別室で先生やサポーターが付き添う必要があり、先生が離れようとすると大声をあげながら窓から身を乗り出すような行動も見られました。

「教室に入れない」「大声を出す」といった問題行動をいかに減らすかではなく、SWPBSでは「教室で一緒に授業に参加できる」という、期待される行動のほうに注目します。そのうえで児童の行動をABCの枠組みで見てみると、そこには「先生にそばにいてほしい」「もっと僕を見て!」というメッセージがあることに気づきます。そこで、適切な行動ができたときに、本質的なニーズが満たされるような支援を行いました。

具体的には、児童と共に「自分の椅子に座る」という目標を設定。着席ができたら、1時間ごとに、先生からシールとひとことメッセージが書き込まれる表を作成しました。児童はすべての欄にシールを集めることを目指して頑張り、放課後になると「シールをコンプリートできたよ!」と得意満面で職員室へ。職員室中の先生から「よく頑張ったね!」と褒められ、シートの余白には花丸がぎっしり! 大満足で家に帰れば、そのシートを見て保護者のかたからもしっかり褒めてもらえます。この取り組みで、なんと3日ですべての授業を教室で受けられるようになったのです。

望ましい行動に着目した支援、また担任の先生だけでなく、全校レベルで同じ方向を向いた支援を行うことの重要性がよく分かる事例です。

学校・先生に対してもPBS理論に基づいた支援を

SWPBSでは、子どもたちが自然と望ましい行動をとりたくなる仕掛けをつくり、できたときにポジティブなフィードバックをしていくことが大事です。これは、先生や学校に対してのサポートにも共通します。教育行政のトップダウンで「SWPBSをやりなさい」というのではなく、学校現場の自主性を尊重し、現場の取り組みに興味・関心を持ってサポートすることが求められます。

アメリカでは、SWPBSの導入時に、教育行政側が学校の準備体制を確認するシステムがあります。このとき、教職員の8割以上がSWPBS導入に賛同していないと、実際に進めていくことにはなりません。興味・関心がない教員が多いのに、無理やりSWPBSをスタートさせてもうまくいかない、ということなのです。

もし抵抗感を示す先生がいたなら、十分に話を聞き、想いを共有できる部分を探していくことから始めましょう。様々な意見があるのは自然なことです。なぜSWPBSを導入したいのか、何を目的とし、どんな効果が期待できるのか。丁寧に話し合い、質問に答え、今後の見通しや負担への配慮などについても、説明することが重要です。

第一部登壇

庭山和貴さん(にわやま かずき)

大阪教育大学 大学院連合教職実践研究科 准教授。博士(心理学)、公認心理師。日本ポジティブ行動支援ネットワーク(APBS Network JAPAN)副会長。学校規模ポジティブ行動支援(SWPBS /PBIS)、応用行動分析学に基づく発達障害のある子どもへの支援を専門とする。大阪市、尼崎市、徳島県など各地の教育委員会との連携事業にも取り組み、学校現場にも足を運び、研究を行う。

第2部 SWPBSの実践~戸田市立喜沢小学校~

喜沢小学校でのSWPBS導入背景と、実現までの4ステップ

第二部は、埼玉県戸田市立喜沢(きざわ)小学校での実践報告です。

喜沢小学校は全校児童の約2割が外国籍という特徴から、児童のなかに多様性を重んじる心が育まれています。そうした背景から、「自分で考えて活動できる、これからの社会で求められる力の育成」「第2層、第3層支援が必要な児童へのアプローチ」「多様化した文化や価値観に対応した教育活動」が重要と考え、令和2年より学校全体でSWPBSを導入することになりました。

喜沢小学校では、児童全員がウェルビーイングを実感できる学校を目指し、すべての教育活動の基盤にSWPBSを位置づけました。全教員が、2つの校内プロジェクトのうちいずれかに所属しています。一つは「個別最適な学びや学力向上を推進する」Aプロジェクト、もう一つは「PBSや特別活動を推進する」Bプロジェクトです。どちらのプロジェクトでも、教員が主体的に取り組みを進めています。

喜沢小学校におけるSWPBSは、以下の4つのステップを経てスタートしました。

●Step1 プロジェクトチームによる導入計画の立案

主幹教諭、生徒指導主任、A・Bプロジェクトの各主任、特別支援教育コーディネーターに加え、LITALICO教育ソフトアドバイザーである野口晃菜さん、東京学芸大学の前川先生というプロジェクトチームで、計画を立案・検討しました。

●Step2 ポジティブ行動支援についての研修

全教職員にSWPBSを浸透させていくために、学芸大学の前川先生を招いての講義を開催。褒めて、認めて育てることや、「行動」とは何か?について、教職員間で共通理解を図りました。

●Step3 「3つの大切」の決定

全教職員で「私が考える喜沢っ子の“3つの大切”」を考え、本校の教育目標や、そこから導かれた、子どもたちに身につけてほしい資質・能力を基に検討を重ねました。最終的に、「自分から考え、行動しよう」「自分も友達も大切にしよう」「あきらめないでやりきろう」という3つの大切を決定しました。

●Step4 「行動目標設定表」の作成

今度は、教員が作るのではなく、3年生以上の児童に、「私が考える“3つの大切”の具体的な行動」を考えてもらい、授業中、休み時間、給食や掃除という時間やシーンごとの表に集約。行動目標が具体的か、児童が正しい行動を理解できるか、学校全体で共通認識が持てるか、という視点で数日間実証調査を行い、ブラッシュアップしました。1ヶ月をかけて、行動マトリクス表に落とし込みました。

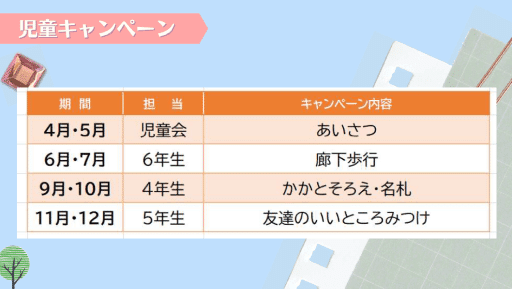

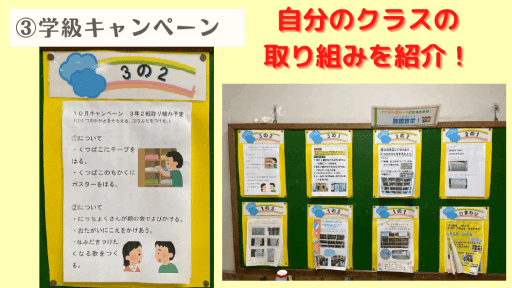

児童が主体的に取り組む「キャンペーン」

SWPBSの導入にあたって大きく変えたことは、これまで教員側が毎月決めていた生活目標を「キャンペーン」としたところです。キャンペーンは、児童の「こんな学校にしたい」という思いと、教員の「こんな子に育ってほしい」という願いによって決められています。

1つのキャンペーンを2ヶ月にわたって開催し、1ヶ月目は全体キャンペーン、2ヶ月目は学級キャンペーンと設定しました。

全体キャンペーンの開始前には、事前におこなった実態調査の結果を発表しながら、キャンペーンの理由や取り組み方などを説明します。例えば,

あいさつがテーマのキャンペーンの際は、登校時に門の前に立ってあいさつ運動をするなどの、具体的な行動が児童たちから提案され、実際に行われました。キャンペーンの成果や課題は、中間発表の朝会で全校生徒に共有されました。そして、一人ひとりが自分ごととして捉えるために、2ヶ月目の学級キャンペーンへと移行。学級キャンペーンでは、各学級が何に取り組むのかを話し合い、ポスターなどの掲示物にまとめるなど、それぞれのクラスで工夫された実践がなされています。

キャンペーンが終了すると、実行委員会の児童が最終調査をまとめ、結果を全校に知らせます。PBSの視点を大切に、伸び率の高い学年や学級を紹介したり、各学級が頑張ったところを称賛したりしていることもポイントです。

大切にしたのは、行動マトリクス表をもとに実践したい行動を設定し、そのきっかけとなるキャンペーンに自主的に取り組む環境をつくったこと。さらに、先生や友達同士で褒め合い、認められることで、望ましい行動が増えてきた、と考えられます。

学級経営もPBSの視点で

教職員同士の関わりにも、PBSの考え方を積極的に取り入れていることも、喜沢小学校の特徴です。

職員室にはPBSコーナーを設け、マトリクス表や全校キャンペーンの日程を掲示しています。さらにユニークなのは、児童のキャンペーンに合わせて、教職員も月に1回「褒め褒めキャンペーン」を実施していること。例えば「1日に20回褒めよう」「今日一番の誉め言葉を書こう」などのキャンペーン目標を立て、達成できたらシールを貼るなどして盛り上げています。こうした取り組みで、教職員も意識して子どもたちを褒めるようになりました。

また、教職員向けのPBS通信の発行、定期的な研修会、授業研究会の開催によって、教職員の意識向上を図っています。喜沢小学校独自の指導案の作成、教職員の褒めの傾向を測るシステムづくりなども、特徴的な取り組みです。

さらに、家庭に対してはフェイスブックを通じて発信する、保護者向けの学校評価でも“3つの大切”やキャンペーンに関わる項目を設けるなどして、連携を進めています。

令和4年度からは、PBSの学習版ともいわれるRTI(Response to Intervention)も導入し、第3層支援が必要な児童への学習支援計画も検討。全校学力・学習状況調査をはじめとした様々な調査を一元化すると共に、LITALICOの「まなびプラン」やアセスメントの資料なども活用しながら、支援を深めている段階です。

子どもたちと教職員の信頼関係が高まった

令和3年度の戸田市の調査では、探究心・社会貢献意欲度・共同意識の3つの観点で市内1位に。児童の学校評価でも、「先生はよく話を聞いてくれたり、相談に乗ってくれたりしている」「先生は認めたり、褒めたりしてくれる」という回答はおよそ90%に上り、児童と教職員の信頼関係が高まっていることが伺えます。

児童の主体的な活動が生まれ、行動変容や意識の高まりも見られるようになりました。さらに不登校・長期欠席児童が減少していることも成果のひとつです。

今後は、ウェルビーイングを意識したPBSの実践をさらに推進し、児童の自己肯定感を高めていくことをテーマに、さらに取り組みを深化させていきたいと考えています。また、教職員の異動があっても取り組みが継続され、質が担保されるようにすることも重要です。家庭とも連携し、PBSの認知度をより一層高めながら、学校・地域・家庭がチームとなってSWPBSを推進していきたいと考えています。

第二部登壇

岡田悦子さん (おかだ えつこ)

埼玉県戸田市立喜沢小学校教諭。2016年度より現職。特別支援学級担任・児童支援主任(生徒指導主任)・特別支援教育コーディネーター・戸田市就学支援委員などを担当。2020年度から戸田市立喜沢小学校で導入したSWPBSのプロジェクトリーダーとして、校内研修の推進や戸田市教育委員会との連携などを中心となって進めている。

<ご案内>

特別支援教育に携わる先生方をサポートするために開発された「LITALICO教育ソフト」では、子どもの実態把握をアセスメントを通して行うことが可能です。実態を把握したうえで支援方法を決めていただくためにもご活用いただけます。

「LITALICO教育ソフト」について気になる方は下記問い合わせ先よりお問い合わせくださいませ。

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

お問合せ先

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)

Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

ご連絡いただいた個人情報は、株式会社LITALICOの個人情報保護方針に則って利用されます。個人情報保護方針に同意の上お申込み・お問い合わせください。株式会社LITALICOの個人情報保護方針はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?