カミングアウトは終わらない

これは2021年12月に「理想的本箱」(Eテレ)の初回放送を受けて、出版社でも刊行15周年に何か企画しようかという話が出た時、自分もどこかに何か言葉を寄せようかと書いていたものです。結局何もしなかったのですが。読み返すと「何かしてもよかったんじゃ」と思う。せめてここに残します。

「カミングアウトは終わらない」 刊行から15年めに

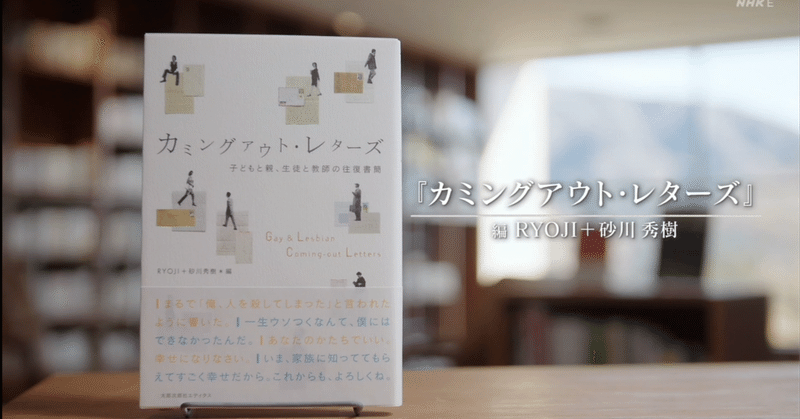

15年間。そんな時間が流れたのだと知る。私はあの本に編者として関わっていて、セクシュアル・マイノリティが社会的マイノリティである以前に学校内/家庭内マイノリティだという視点を強調しておきたかった。可能性として、やり方は二つあったと思う。ネグレクトの現実を単に言い立てる方法と、親密で豊穣な未来を示唆するスタイルだ。砂川秀樹氏と私は後者をやりたかった。セクシュアル・マイノリティのうちレズビアンとゲイのみを扱う点には悩んだが、あえてそうした。当時は性自認のマイノリティであるトランスジェンダー(性別不同/性同一性障害)に焦点が合っていた時代であり、メディアでの取り上げられ方や法整備において、レズビアンやゲイは取りこぼされていたからだ。だから「同性愛者による」印象的で力強い発信が必要だった。あれはそのような、時代の狭間に生を受けた本であった。

とは言え、どんな本になるのかは未知数だった。出版決定後も、いざ依頼してどのような手紙が集まるのか編者にも確信がなかった。カミングアウトする/カミングアウトを受けるという経験そのものが全く当たり前ではなかった当時、世間でカミングアウトをめぐる表現が成熟していたとは言いがたい。要は、お手本になるものがなかった。加えて書籍化を念頭に思いを綴らなければならないのであれば、寄稿者たちは過去のカミングアウトを辿り直す手紙を書くという極めて私的な反復をしつつ、読者が経験する感情にも大きな責任を負うのだ。実際に執筆者たちが手紙で何を残そうと試みたか読者は本の中に認めることができるが、重責に耐えられた親子ばかりではない。手紙は少なかった。砂川氏と私、また担当編集者の北山理子氏が収録を断念した手紙は、実にたった「一通」でしかない。それは15歳のレズビアンが書いた、誰に宛てたのでもなくその場に生きた証を刻むように投げられた、たった一行の、彼女の魂そのままに荒々しく悲痛な響きをもった叫びだった。私たちはその声を何とか残せないかと話し合った。本編でなくとも惹句として本の帯にできないか、と粘ったのは私だったか、それとも別の誰かだったか。――覚えていない。だがどうしても形にならなかった。そして7組19通の往復書簡が残った。

読者は何を読み取るだろうか――あるいはこのまま大人が何も準備せず環境を整えなくとも、頑是ない子どもが社会に信を置き大人に心を明かして来るはずだという夢想を続けるだろうか。しかしそうはならない。今もセクシュアル・マイノリティたちの多くは、おそらくは最も分かり合いたい相手に対してカミングアウトをためらうだろう。投函しないと決めた手紙は引き出しにしまわれるだろう。逡巡の末にした決断を、セクシュアル・マイノリティたちの心に刻まれてきたあの歴史的な言葉で説明して――つまり「相手に負担を強いるだけ」と考えるようにして――「アンセント・レターズ」はおそらく今も増え続けている。だが私は、その未送達の手紙が――本に収められたレズビアンやゲイからの往信と同じに――愛情に溢れたものだったにちがいないと思う。分かり合いたいと願った、相手をそれほど大切に思っていた、応えてくれるのではないかと希望をつないだ、そのことが重要だと言いたい。あなたが受け取るはずだったかもしれない返信は既に「この本の中にある」と、ここに書く。本書に登場するレズビアンやゲイと同じように、あなたも愛情を返されるに値する人なのだ。たとえ生涯カミングアウトできないとしても、そうなのだ。そして、時代は変わる。それは、あるいは希望に満ちた時代への移行である。

収められた手紙を読み返して思う。私たちはどのように「時代が変わるところを見届け」るだろうか。どんな瞬間の目撃者となるだろうか。しかし、いついかなる時代になったとしても、セクシュアル・マイノリティが在日や部落や少数民族と同じに不可視の少数者である以上、カミングアウトがその役目を終えることはない。カミングアウトは地上から全ての差別が消えた後も続いていく――セクシュアル・マイノリティである自己を認めた時に、好きな人に告白する時に、恋人を誰かに紹介する時に、同性婚を選択した時にも――周囲の人びととより深く分かり合う、その豊かさのために。時代を終えるのはカミングアウトではなく、悲劇であり断絶である。 (RYOJI)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?