友人曰く、幼稚園児がやるゲームじゃねぇよ!~PS版『最終電車』を友人とプレイ~

昔からの友人が、最近ノベルゲームに凝っているらしい。綾辻行人の館シリーズとかが好きだった影響で、ノベルゲームや推理アドベンチャーにもいつの間にか足を踏み入れていたとのことだ。

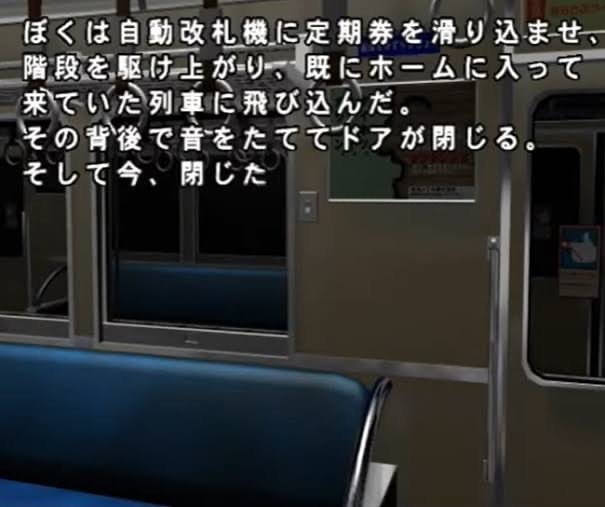

「なんかおもろいのない?」と聞かれて、幼稚園の頃にPSで何本かやった事を伝えると、今お手頃で、かつ、まあ内容もそこそこ面白かったものを選んだ結果、この『最終電車』になったというわけだ。

本当は『夕闇通り探検隊』を薦めたかったのだが、プレミアがついているソフトになってしまっているので、中古でも平均30,000円ほどで取引されているようだ。なんてこったい。

夕闇通りは攻略本が無いと大人でも進めるのは難しかったようだが、最終電車はそんなことはない。まあ、内容は少々血みどろでオカルトだし、会話も内容も大人向け(もちろんエロはない)だったが、それでも当時からなんとなく内容は理解はしてたような気がするし、だからこそ攻略方法は今でも覚えている。ノベルゲームなので、会話の選択肢を選んでルート分岐を辿っていくスタイルだ。間違えると、もちろん主人公たちは殺されてゲームオーバーだ。『かまいたちの夜』とかを連想してもらえるとわかりやすいかもしれない。

それにしても、友人とDiscordを繋ぎながらプレイ画面を共有するなんて、正直10年前は予想もしてなかった。友達と一緒にやるにしても、実況を録るにしても、1箇所に集まらないといけなかったし、機材を揃えたりしなくてはいけなかった。今ではアプリを一つインストールして繋ぐだけで、どこに居ても友達と話しながらゲームが出来る。便利になったことに感謝しつつも、面白味が少々薄まった気がするのは、気のせいだろうか。

最終電車をプレイしながら、昔を思い出してみる。おそらく、当時このゲームがリリースされた90年代は世の中の流れ的にも、オカルトや都市伝説の類がトレンドとしての盛り上がりを見せていたらしい。ノストラダムスの大予言とか、UFOとか、月刊ムーとか、終末論とか諸々。当時は恐怖の大王なんざ意味がわからなくて、1番怖いのはかーちゃんと相場は決まっていた。今ではあまり実感が湧かないが、少なくとも、ヨタ話に熱をあげるくらいには、まだ世の中に体力があったのだろう。

一方で、主人公を始めとした大人の登場人物たちの言動や心境も、彼らと同い年くらいになった今、かなりすんなりと自分の中に気持ちが入ってくる。

作中でのメインシナリオでは、古事記を題材にしたオカルトが展開されるのだが、この時の内容は、その後僕を歴史好きにしたことに一役買ってるかもしれない。

この前も仕事で古事記の話題がたまたま出て、いつものノリで「イザナミめっちゃ怒ってイザナギ追っかけるやん?その時イザナギはガン逃げしながら、櫛を投げたらタケノコ生えて、その次桃投げて、剣を振るって、最後に岩戸を閉じるんよ?」みたいに返した。「よくそんなサラッと出てくるね〜」と言われて自分でもなんでだろうと思い返した。色々思い当たる点はあったが、やはり自分の中でのルーツはこの『最終電車』だった。

ちなみに、直近で触れた古事記は町田康の『口訳 古事記』である。アナーキーな神様たちが暴れてるが、神々のやりとりはどちらかというと、長州力と橋本慎也のコラコラ問答に近い。オススメである。

数日かけて全シナリオをクリアして、友人からは「幼少期にプレイした大人向けノベルゲームの攻略を覚えている記憶力」に驚かれたが、今考えると、当時の僕は少し変わった子供だったのだろう。

ちなみに、お互いに面白かったノベルゲームや推理アドベンチャーについて話しているうちに、友達が『夕闇通り探検隊』を大枚叩いて買うことになった。久々に、呪いのカラスの噂をめぐる陽見市に帰る事が出来るかもしれない。攻略は…複雑だったので、あまり覚えてない。Google先生にお世話になるとしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?