(2023/04/17/月)14号墳・15号墳(生目古墳群)

この写真は昨日(2023/04/16/日)生目古墳群に行った際に撮影した写真です。

撮影した写真を備忘録としてここに残して行きたいと思います。

本日の写真

14号墳・15号墳(生目古墳群)

今日は生目古墳群の14号墳・15号墳の写真を備忘録として残しておこうと思います。

古墳群の芝生の広場の前に、下記の様な巨大な案内看板が設置されています。

横にはパンフレットが入った入れ物が設置されております。

画像では解り難いですが、かなり巨大な看板でスマホの画角では納める事は出来ませんでした……。

次に行ったときには細かく撮影したいと思います……。

もう一つ、黒くてカッコイイ看板が設置されていました。

縁のステンレスが光っていてカッコイイです。

このままでは文章が読みにくいので、下記に文字起こしを致しました。

日本遺産「古代人のモニュメント」

台地に絵を描く南国宮崎の古墳景観

日本独特の形である前方後円墳という古墳が造られた時代。

宮崎平野でも西都原古墳群を始め多くの古墳が作られました。

列島各地であまた造られた古墳のある景観(風景)は、時の移ろいの中で様変わりしますが、宮崎平野には繁栄した当時に近い景観が今も保たれています。

古墳の用紙が損なわれることなく、古墳の周りには建築物がほとんどない景観は全国で唯一です。

古墳を横から、上から斜めから。

いろんな形と古墳のある風景を楽しんでみませんか?

生目古墳群/国指定史跡

ストーリーの中核となる西都原古墳群の周辺に広がる古墳景観エリアの一つ。50基の古墳がある。古墳時代前期(4世紀頃)に九州最大規模の古墳が複数造られた。

宮崎市

設置:日本遺産 南国宮崎の古墳景観活用協議会/平成31年3月

平成30年度文化庁文化芸術復興費補助(日本遺産魅力発信推進事業)

14号墳・15号墳の案内看板と周辺の様子

この看板横の舗装された道を進むと、今回紹介致します、14号墳・15号墳の看板等が見えてきます。

道路にも目につきやすいオレンジい色のパネルが埋め込まれています。

この14号墳・15号墳の位置は、先ほどの看板のすぐ近く、芝生広場の横に有り、アクセスし易い位置に有ります。

道路沿いの芝生の上には、埴輪をかたどったキャラクターが、看板を持つ形で設置されていました。

良く見ると、看板は片方にのみ足が有り、キャラクターが持つようなデザインになっていますが、実際は足一本で支えられている様なデザインになっています。

(キャラクターの手元を見ると、少し看板から手の部分が離れているのが判ります)

キャラクター頭部を撮った物です。

頭の上には黒い丸が……

このキャラクターの元となった埴輪は、上部に穴が開いている形状になっている為、その穴を表現した物だと思われます。

キャラクターの後ろ姿です。

手の部分等、手を抜かずに作られている様にみえました。

全体的に角が少なく、やわらかい感じのデザインです。

キャラクター看板の向こう側には広い芝生が広がっていて、レジャーシートを広げられた方々確認できます。

天気の日等に行くと気持ちが良いのでお勧めの場所です。

14号墳・15号墳の案内看板内容

脱線してしまいましたが、キャラクターの支える看板の話に戻ります。

看板を拡大した物ですが、このままでは見難い為、拡大画像を掲載いたします。

全面を石で覆われた14号墳

(画像では文章を読みにくい為、文字起こしを行いました)

全面を石で覆われた14号墳

14号墳は今から約1600年前、古墳時代前期の終わりごろに作られた墳長63mの前方後円墳です。墳丘は後円部、前方部ともに2段に造られており、斜面だけでなくテラス(墳丘斜面途中の平坦面)や墳町(古墳の頂上)平坦面も石で覆われていました。

通常、古墳の周囲には、周溝と呼ばれる溝が巡っていますが、14号墳の前方部の前面には周溝が無かったことが明らかになっています。

14号墳は、22号墳の次の首長墓と考えられますが、その規模は2/3程度にまで縮小しており、この地域の豪族の勢力が衰退した事を表しています。

古墳全域を覆う葺石・敷石

古墳全面を覆う葺石・敷石

14号墳は全面的な発掘は行っていませんが、部分的案調査で、古墳の表面を石で覆った状況が明らかになっています。

古墳の斜面部の石を葺石、平坦面の石を敷石と呼びますが、14号墳では石の積み方、並べ方が非常に丁寧だったことから、両方とも良好な状態で残されていました。

古墳表面全体を石で覆った14号墳は、造られた当時「石の山」の様に見えた事でしょう。

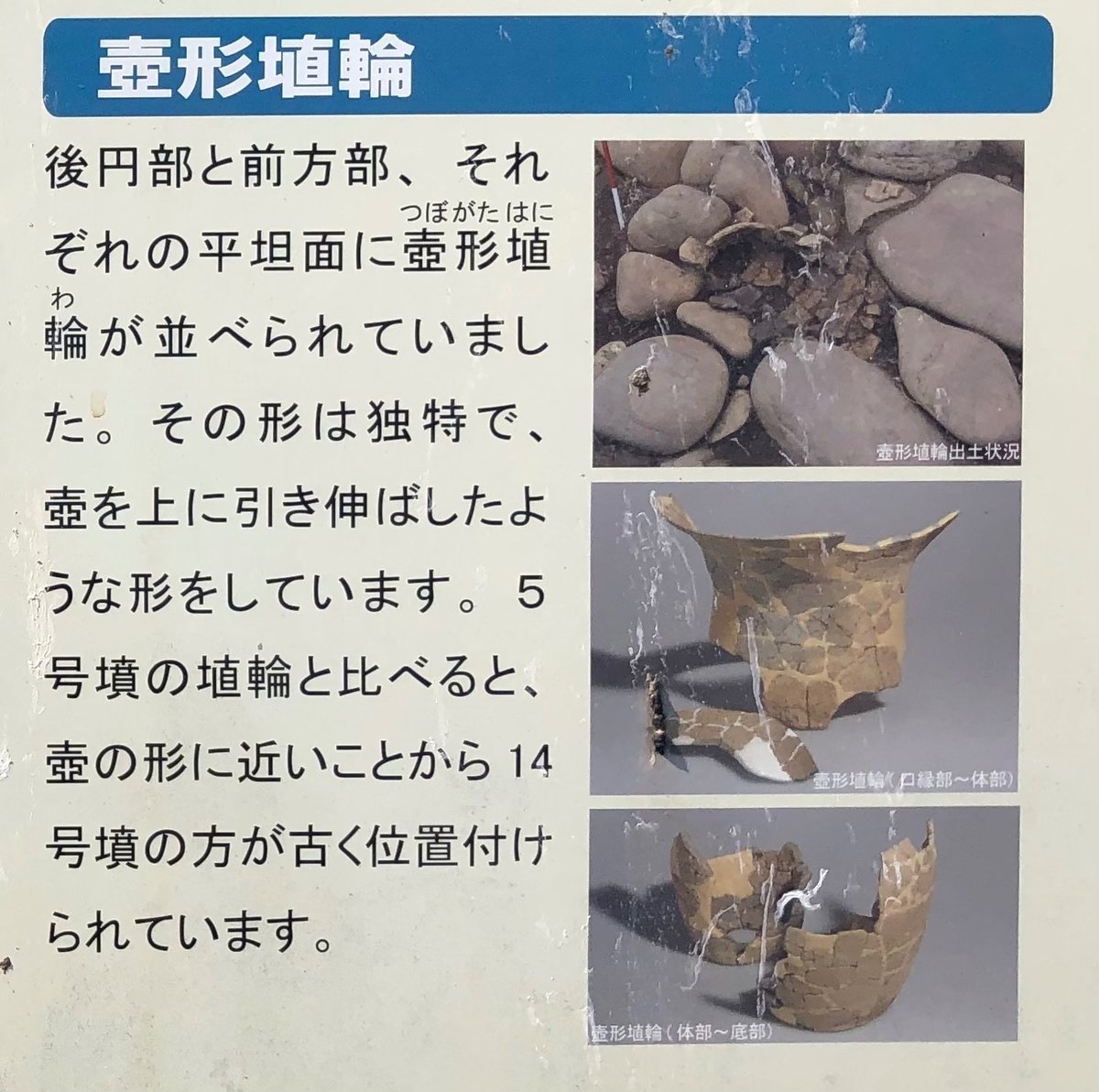

壺型埴輪

壺型埴輪

後円部と前方部、それぞれの平坦面に壺型埴輪が並べられていました。

その形は独特で、壺を上に引き伸ばしたような形をしています。

五号墳の埴輪と比べると、壺の形に近いことから14号墳の方が古く位置付けられています。

地下式横穴墓

地下式横穴墓

生目古墳群では、古墳の周溝からたくさんの地下式横穴墓がはっけんされています。

14号墳でも前方後円部側の周溝内から地下式横穴墓が見つかりました。

遺体を納める玄室の内部は調査していませんが、周溝の外側に向けて造られていることが明らかになっています。

宮崎市教育委員会

平成26年3月

15号墳と設置物、周囲の様子

キャラクター看板のすぐ後ろに、15号墳が有ります。

墳丘前には木製の杭が設置されております。

木製の杭は、四面にそれぞれ文章が記載されていました。

古墳の周囲には、刻印の無いコンクリート製の杭が幾つか設置されていました。

コンクリート製の杭のすぐ近くには、大理石製の杭が設置されていました。

『15』と彫られていました。

どうやら、大理石製の杭には古墳の番号が彫られている様です。

大理石の杭は直接土に刺さっている訳では無く、コンクリートの基礎に固定されている様です。

又、杭の側面は綺麗に成型されていませんが、上部は平に加工されていました。

『15』の彫り。独特な書体です。

14号墳と設置物、周囲の様子

15号墳のすぐ横に巨大な前方後円墳の14号墳が見えます。

こちらは『生目14号墳』と書かれた杭の近くから撮影した写真。

巨大な古墳の為、かなり引いて撮影しないとスマホでは撮影できません。

こちらの木の杭にも、四面に文字が書かれておりました。

少しづつ近づいていきます……

前方後円墳の後方部の下から撮影した写真。

近くから見ると斜面はキツくは無いですが高さがあります……

墳丘の後方部には、草に埋もれた大理石の杭が見えます……

数字が書いて有る様です。

先程の15号墳に設置されていた、墳丘番号の杭と同じでしょうか…

杭には『20』と彫られていました。

この古墳は『14号墳』のはずですが、なんで『20』なんでしょうか。

謎です。

前方後円墳の前方部から後円部を撮影した物です。

写真では解り難いですが、口縁部は前方部よりも高さが有ります。

前方部と後円部が交わる位置から撮影した写真。

顔の高さで写真を撮ったのですが、近づくと壁の様な高さです。

古墳の表面はよく見ると紫の小さい花をつけた草に覆われていて、凄く綺麗です。

更に後円部に上って行きます……

後円部の頂上部には、紫の花を付けた草に埋もれた『14』とかかれた大理石の杭が設置されていました。

14とは、この古墳の番号だと思います……

では、先ほどの『20』の杭は何だったのでしょうか…

謎です。

この杭には基礎のコンクリートの部分がみえません。

完全に埋まってしまっている様です。

ピントがぼけてしまっていますが、墳丘の上は下記の様な紫の花を付けた草に覆われています。

後円部から、芝生の広い広場を撮影した写真。

この日は晴れていて、風も強かったのでかなり気持ちが良かったです。

墳丘を降りる時に撮影した写真。

こちらの14号墳も、墳丘の周りにコンクリート製の杭が設置されている様です。

写真の上部に映っているのは、スマホで撮影した際に手が映り込んでしまった物です。

墳丘の横に点々とコンクリート製の杭が設置されている様です。

解り易く杭に印をつけたもの。

やはり墳丘に沿ってコンクリート製の杭が設置されている様です。

コンクリート杭の横に生えている大きめの草は虎杖(イタドリ)で、食べる事ができる草です。

その他にもこの墳丘の周りには蓬(ヨモギ)が生えていました。

独特な葉っぱの形状と、葉の後ろが白いのが特徴で、お餅の中に混ぜ込んだりして食べたりする他に、かすり傷等ができた時に手ですりつぶして付けたりすると、子供の時に聞いた事が有ります。

墳丘を降りて、墳丘の下から後円部を撮影した写真。

背丈の倍以上有る高さが有り、圧倒される様な迫力が有ります。

古墳築造当時は葺石に覆われていた様ですが、今よりももっと迫力が有ったと思います。

昨日は若干雲は見られましたが、かなり気持ちの良い天気で風も有り、台地の上に有るこの『生目古墳群』での散歩はかなり気持ちが良かったです。

休日の晴れた日等は、オススメのスポットです。

2023/04/17/?~2049

最後まで読んでいただきありがとうございます。 作品製作をしているので、サポートいただけたら創作活動に関する費用にしたいと思います。