江戸時代の「大坂の旅」の予習

新幹線のおみやげ。「おおさか」〜

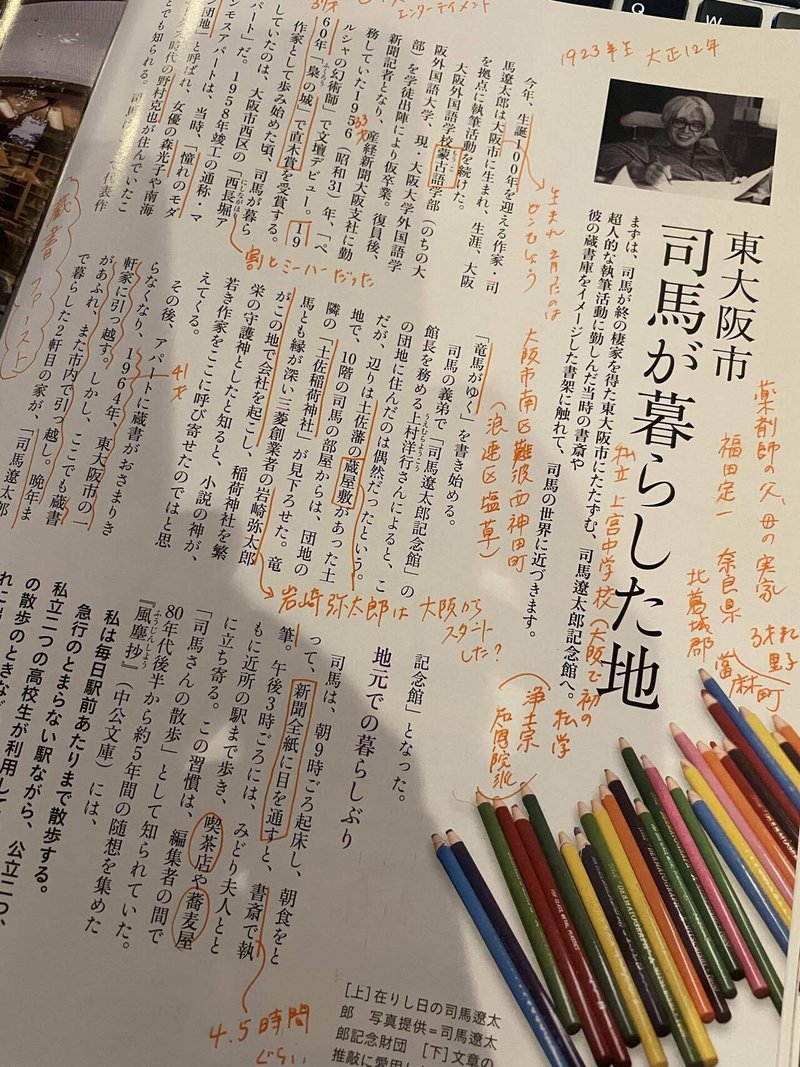

司馬遼太郎、1923年、大正12年生まれ。

東海道・山陽新幹線の「ひととき」に特集されていた「生誕100年 司馬遼太郎と大阪」読み読み引き引きしました。

私は関西出身で大阪は馴染みのある町なのに、「読むたび、新しい旅」の副題のとおり、「こんなん知らんかった!(新しい発見)、大阪行きたい!(新しい旅)」と思わせる記事。

司馬遼太郎は、もっぱら『街道をゆく』だったりドナルドキーンとの対談本しか、読んでこなかったのですが、ここに紹介されている短編を読んだら、大阪の景色が、江戸時代の大坂に一変しそう。

早速、以下の短編が入っている「司馬遼太郎の短編集」を図書館で予約しました。

●「天明の絵師」

*松村呉春のお話。呉春は大阪の池田市のお酒「呉春」の由来の人。池田は私の実家のある兵庫県川西市と猪名川を挟んである町で、呉春は一番好きな日本酒。

●「法駕籠のご寮人さん」

●「泥棒名人」

*天王寺七坂がでてきます。大阪の町の土台になった上町台地の西の端を北から南へ、生魂神社から茶臼山までの間にある七つの坂。

この坂があるあたりは標高が21mぐらいで、大坂の陣で徳川家康が陣を敷いた茶臼山は標高26m。ここまで江戸時代は海だったので、それを存分に想像できそう。

●「洪庵のたいまつ」

*北浜の適塾。北浜は、江戸時代は北前船が入ってきて、西国の藩の蔵屋敷が並んでいたところ。中世の熊野詣の九十九王子の起点のあたり。

●『城塞』

*徳川家康が生駒山からみていた豊臣の大坂城。

上町台地の北端にある大坂城は、大阪湾中からよく見えたと思います。今でも、宝塚や川西の高台からは梅田のビル群が見えるので、石山本願寺が焼けた時も、大坂夏の陣で大阪城が焼けた時も、その火が見えたはず。

●「けろりの道頓」

*道頓堀を手がけた安井道頓。鷹揚でけろりとした商人の道頓さんは大坂夏の陣で戦死したというのは、どういうことなのでしょう。

●「大阪侍」

*江戸時代の大坂の武士の人数はたった500人ぐらいだったそうで(江戸時代の大阪の人口は40万人ぐらい)、そんな少数派の大坂の武士たちって、どんな風だったのでしょう。

江戸は参勤交代で全国の各藩からいつも武士たちが滞在している状態。江戸の上野の不忍池のそばの仲見世通りは、国許へ帰る武士たちがお土産を買い求めて賑わっていたそうなので、そんな江戸と大坂の武士を比べて想像してみたいです。

そんなわけで、この短編を読んで頭の中をすっかり江戸時代の大坂にしてから、実家からお出掛けする大阪ではなくて、大阪市内に2泊ぐらいする「大阪の旅」したいです。もちろん、東大阪の司馬遼太郎記念館も。

司馬遼太郎さん、磯田道史さん、ありがとうー!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?