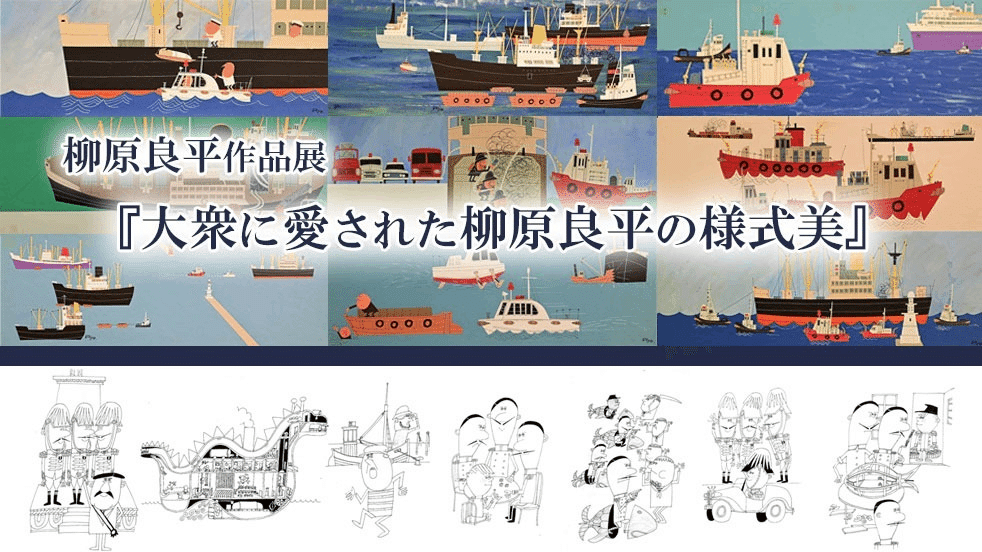

柳原良平主義〜RyoheIZM 11〜

デザイナーの視点

マルチ・アーティスト、柳原良平

柳原良平の絵は、当たり前だが他とは異なったオリジナリティがある。どこが違うかはこれまでにも何度か書いてきたが、なぜ違うか、その理由についても知りたかった。

まず思い当たるのは、柳原は画家であるだけでなく、イラストレーターであり、漫画家であり、またデザイナー、装丁家でもあったこと。

元・横浜みなと博物館館長の志澤氏によれば、そういう人は他にいないと言う。寿屋の宣伝部では絵を描いたが、デザインもしていた。新聞広告やポスターなどでイラストを描くということは、必然的にデザイン的な要素も入ってくる。

広告で必要なのは

「先生は元々デザイナーでしたけど、広告屋だったでしょ? 広告屋っていうのは、伝えたいメッセージを簡潔に消費者に届けなきゃいけない。届けた上で買ってもらわなければならない。そのためにどうするかというと、伝えるものは、なるべく簡潔、単純にするんです」

広告はじっくり見せるものでも、じっくり読ませるものでもなく、瞬間的に目に飛び込ませるもの。人は0.5秒で興味の有無を判断するという。瞬間の勝負に勝ち残った商品やサービスだけが売れてゆく。どのメディアを見ても街中を歩いても、どこも広告にあふれているから、勝ち残るのは大変だ。

欧米デザイナーの影響

柳原は、欧米のデザイナーに強く影響を受けた。たとえばカッサンドルというグラフィック・デザイナーの『ノルマンディー』という船のポスターなど、そのシンメトリックな構図と漂ってくる気高さで、今見ても鮮烈なインパクトがあり、柳原に影響を及ぼしたひとりと聞く。帝京大学名誉教授の岡部氏が説明してくれた。

「1920〜30年のアール・デコと言われた時代に、かっこいいポスターをいくつも作った、フランスの革命的デザイナーです。イブ・サンローランのロゴを作った人でもありますね」

デザイン全盛時代

そして1950〜60年代になってくると、基本的に請負業であったデザイナーが、芸術家として見られるようになる。岡部氏は続ける。

「デザイナーという存在が注目されるようになり、表舞台に出てきたんです。グラフィック・デザイナーとイラストレーターが社会的に認められて、地位を獲得して、ギャラも良くなった。絵画や舞台衣装などを含め、社会で美術的とされるものの中で、デザイナーが先端に躍り出て、世界的にもリーダーになったんです」

この時代は日本にとっては戦後復興期にあたり、その時期から活躍していた柳原は、デザインが世の中を席巻し、時代を引っ張ったことを強く自覚していたに違いない。そんな中で生まれたのが”アンクルトリス”だ。岡部氏は、アンクルトリス誕生の秘密を、別な角度から説明してくれた。

「柳原さんのアンクルトリスは、ソール・バスっていうアメリカのデザイナーの影響を受けて生まれたものなんです。雑誌で柳原さんがそう打ち明けた記事があるんです。ほら、ここに」

と言って雑誌『サライ』を見せてくれた。そこにはこう書かれている。

『僕のトレードマークみたいなアンクルトリス。あれはアメリカの偉大なデザイナー、ソール・バスに影響されて生まれたんです。ディズニーとは違う鋭角的な線を描く人で(以下省略)』(『サライ』2001年7月5日号)

米国の風景を変えたソール・バス

ソール・バスとは、コマーシャルアート界のピカソと呼ばれた人物だが、岡部氏によれば、映画のタイトルバックやオープニング・シークエンスなどでも有名で、ヒッチコックやキューブリック、スコセッシといった錚々たる監督の映画において、作品を印象付けるのにも重要な役割を果たしているそうだ。誰もが知る身近な例では、こんなのもあるそうだ。

「ソール・バスは、日本での仕事としては企業のCIをやってますね。有名なのは味の素とかコーセー化粧品、京王百貨店のマークと包装紙。京王百貨店はいまだに鳩のマークの包装紙を使ってますよね。ソール・バスへのリスペクトを感じます」

京王百貨店の包装紙もそうだが、コーセー化粧品に付いている、角が丸まった二つの長方形で表現されたあのマークが、ソール・バスによるものとは初めて知った。あれが"K"に見えるからデザインは不思議だ。

「アンクルトリスがソール・バスの影響を受けたという記事を読んで、直感的にそうだなあって思いましたよ。『八十日間世界一周』(1956年)っていう映画がありましてね。本編に入る前にタイトル・クレジットを兼ねて、気球で世界一周してるアニメーション部分(オープニング・シークエンス)があるんですが、それを作ったのがソール・バスなんです。柳原さんの場合、デザイナーとしてソール・バスを発見したんじゃなくて、映画を観て衝撃を受けたって別の雑誌で言ってます。そう言えば『八十日間〜』の冒頭部ってのはペン画によるもので、手書きの細い線が描かれています。もちろん人物はデフォルメされており、それが世界を旅するという」

アニメーションに刺激を受けたとは、なるほどと思った。アンクルトリスも、元はテレビCMを想定したアニメーションがきっかけで生まれたキャラクターだからだ。

柳原がつかんだもの

もちろん、だからといって、アンクルトリスがソール・バスの描くキャクターに似ているわけでは決してない。柳原は、影響されてキャラクターを真似るようなことはしない。崩し方、シンプル化するにあたってのヒントを得たのでは?と岡部氏は言う。

では画家でもありデザイナーでもある柳原は、デザインの潮流から見ると、どんなタイプに分類されるのだろうか。その点についても岡部氏に尋ねてみよう。

「今ソール・バスなど、あの時期活躍したアメリカのデザイナーを、どういうふうに位置付けているかというと、モダニズムとフォーク・アートのグラフィック・デザインというくくりになるんですよ。1950年代〜60年代のアメリカのグラフィック・アートのひとつの傾向です。モダニズム、つまりアバンギャルドなものと、フォーク・アート、つまり民衆芸術の要素を両方とり入れたグラフィック・デザインというね。ソール・バスもちょっと素朴なところがあって、柳原さんが持っている要素・特徴も、そこに繋がっているのではないかと」

モダンでありながら素朴。柳原良平の作風をこれほど短く、的確に言い当てる言葉はないと思った。(以下、次号)

「船キチ」という表現は「尋常ではない船マニア」といったニュアンスを表しています。柳原良平が自著の中で、主に自身に対して頻繁に使用している表現ですが、そこに差別や侮蔑の意図はまったく感じられません。従って本コラムでは、他の言葉に置き換えず、あえて「船キチ」という単語をそのまま使用しています。

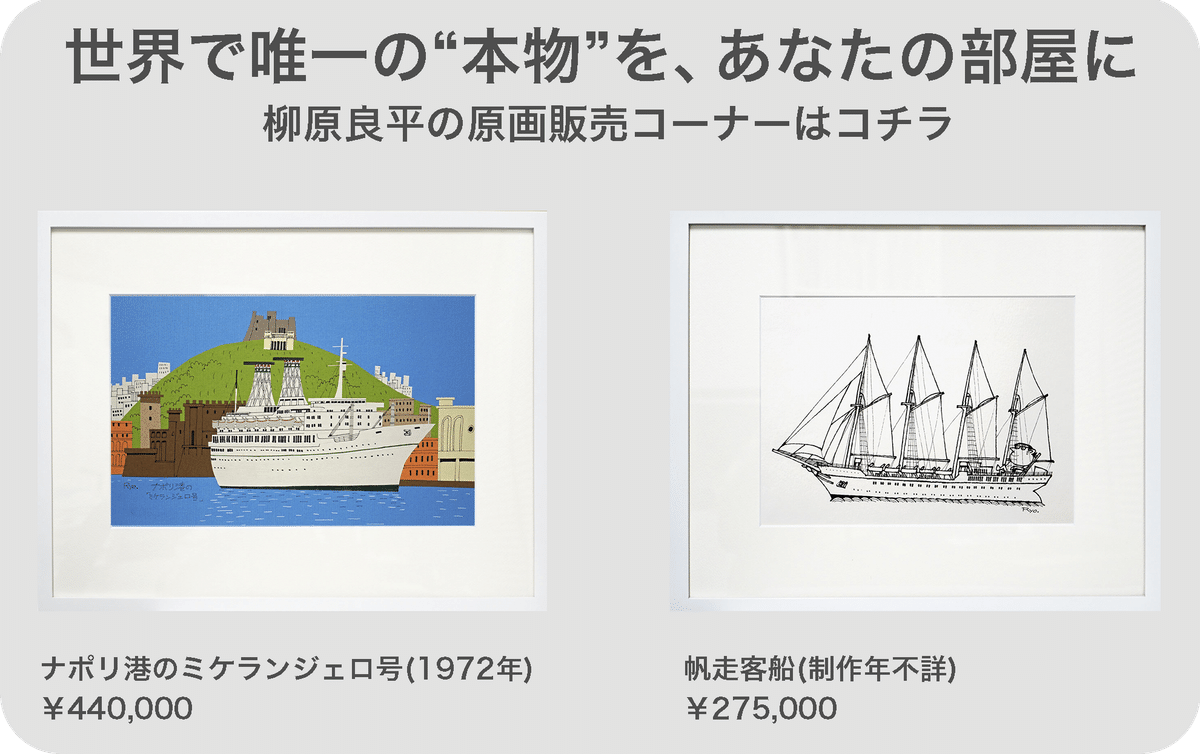

★質感までわかる高精細な複製画、かわいいアクリルフォトを展示・販売中!

柳原良平作品展示・販売(バーチャルミュージアム)

ご協力いただいた方々

●岡部昌幸(おかべ・まさゆき) 1957年、横浜生まれ。少年期より地元横浜の美術と港・船の文化、歴史に関心を持つ。1984年、横浜市美術館の準備室に学芸員として勤務し、地域文化のサロンを通じて柳原良平と交遊。1992年、帝京大学文学部史学科専任講師(美術史)に就任。現・帝京大学文学部名誉教授、群馬県立近代美術館特別館長。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?