『第1回 21人の文人展』とデザイン教育のプロトタイピング

10月9日に開催されました『第1回 21人の文人展』に参加いたしました。この催しは萩原修さん、小坂タイチさん、川井伸夫さんの主催・企画のもと、株式会社 文伸により運営されたもの。のべ21組みのデザイナーやイラストレータ、文筆家、学生たちが、それぞれにA5サイズ/8頁の小冊子を作成するというものです。この冊子は株式会社 文伸が所有する最新型のオンデマンド印刷機にて製造されました。

『第1回 21人の文人展』

2022年10月9日 日曜日 12:00—20:00

於: 武蔵野プレイス(東京都武蔵野市)

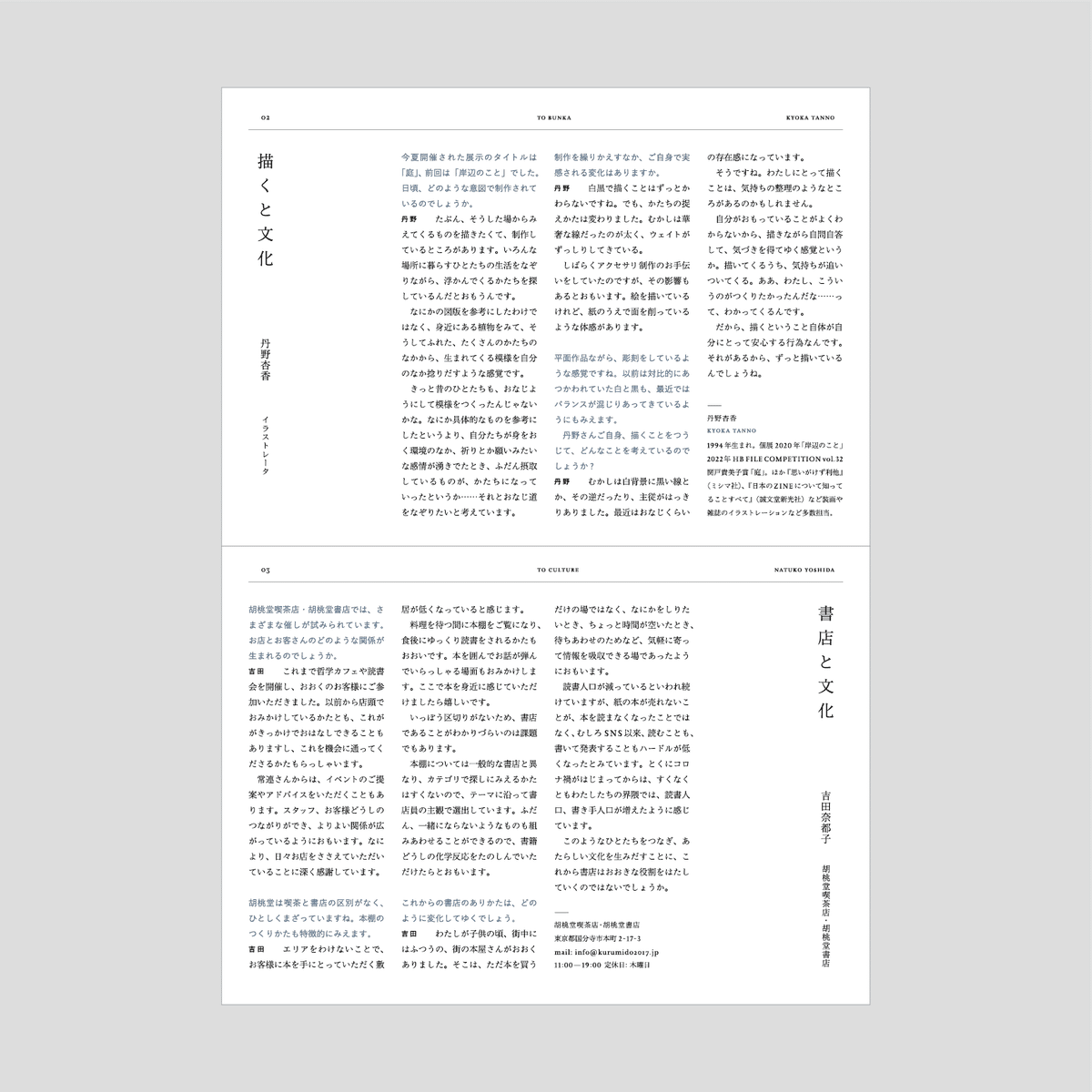

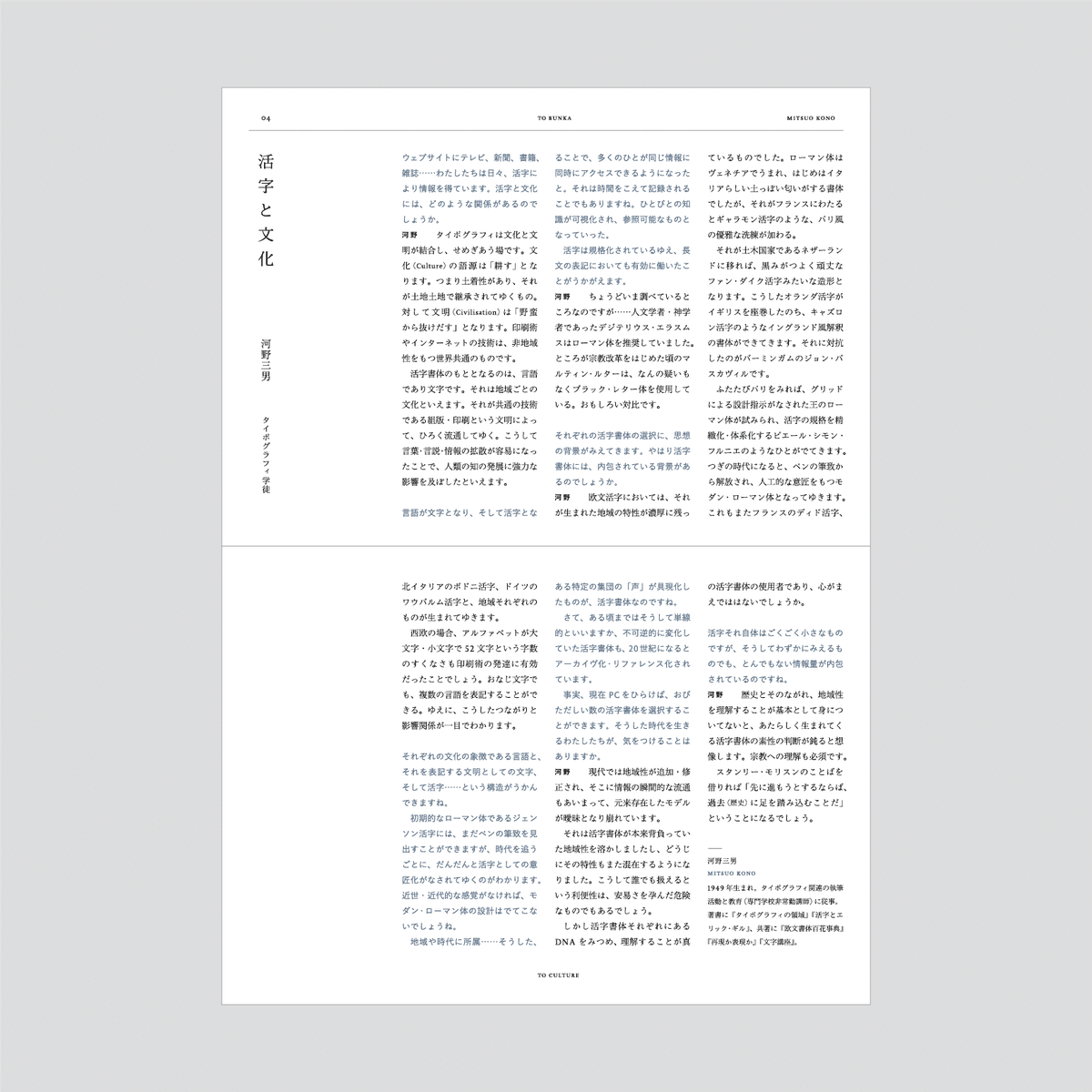

今回、中村は『なかまプレス』という名義で、帝京平成大学メディア文化コースの有志学生3名とともに参加しました。制作した小冊子は『と文化』というタイトル。まちと文化、描くと文化、書店と文化、活字と文化——というテーマで、それぞれ今田順さん(地域価値共創センター)、丹野杏香さん(イラストレータ)、吉田奈都子さん(胡桃堂喫茶店・書店)、そして河野三男さんにおはなしをうかがうことにしました。

さて、学生とともにこうした企画・催しに参加するのは、ずいぶん久しぶり。感染症下というのはもちろん、転職以来はじめてでもありました。前職では、こうした学生と学外のプロジェクトには、大なり小なりかならず携わっていたこともあり、こうしてすこしタイムラグを経て再開した感覚もまたうれしく。十年ほどまえ、試行錯誤(そして疲弊……)しながら、こうしたデザイン・プロジェクトの骨子なるものをつかもうとしていたころを、おもいだす機会にもなりました。いい機会ですのでプロセスをここにまとめておきます。

『第1回 21人の文人展』にて展示された21種類の冊子は、10月いっぱい武蔵野プレイス1階 フェルマータにて販売されるとのことです。

企画のたちあがりからブレインストーミングまで

2022年5月の連休あけごろ主催者より、この催し参加についてご連絡いただきました。そのおはなしをうかがいつつ、すでに担当している学生から有志をつのり、プロジェクト形式で進行する像をえがいていました。

そうして声がけをしたのは、筆者のゼミに所属する4年生と3年生、それぞれひとりずつ。ともにページもののデザインに興味を持っており、ゼミ担当教員の立場としても、そろそろこうした学外の催しに参加してもいい時期であろうと判断しました。ともに快諾。さらには、はなしを聞きつけたゼミ外の有志が、さらに一名参加。学生3名と筆者によるチームが形成されました。

具体的にはなしが動きだしたのは6月末のこと。ここで具体的な企画内容とほかの参加者が明確になります。その段階では、グラフィックデザイン関係者やイラストレータがおおいという印象。これをふまえチームで具体的な冊子企画についてブレインストーミングをおこないます。どのような冊子にするのか?——チームメンバーそれぞれが、まずはイメージにちかい冊子や各種メディアをもちより、はなしをふくらませてゆきます。

ヴィジュアルから発想をするひと、コンテンツにアイデアがあるひと、この段階でさまざまな視点がまざりあうのは、やはりプロジェクト形式の醍醐味。そのなか「文章を読むもの」という趣旨がまとまってきます。ほかの参加者をみると、図版主体の冊子がおおくなりそうな印象もありました。非言語主体の「みる」冊子とともに、言語主体の「読む」冊子があってもいいかもしれない。そうして「読むもの」としての冊子をかんがえてゆくことにしました。

コンテンツをいかにつくるか?

さて、読みものとしての冊子をつくるとすれば、そのコンテンツ、つまり文章をいかにしてつくるか?という、つぎの課題がでてきます。チームメンバーが、ブレインストーミングに際しもちよった雑誌や冊子はインタビュー記事おおく、おのずから、こうした完成形がうかんできます。ちょうどこの時期、運営者より具体的なデータ入稿や展示日時についての発表がありました。それをふまえると実制作は一ヶ月ほど。おもいのほかタイトなスケジュールです。もう割り切っていきましょう!と、インタビュー文章だけで構成する冊子を目指すことになります。

では、インタビュー内容をどのようにするか?『第1回 21人の文人』展示企画要旨には「文字、文章、文学、文具、文化の5つの文」というキーワードがありました。このなかでもっとも漠然としているけれど、それゆえはなしが広がりそうな「文化」をテーマにし、ページの都合をふまえ4名のかたにインタビューをおこなうことしました。

まずは「まちと文化」として今田順さん(地域価値共創センター)、それから「描くと文化」として丹野杏香さん(イラストレータ)、「書店と文化」とし吉田奈都子さん(胡桃堂喫茶店・書店)、最後に「活字と文化」として河野三男さん。ご覧のとおり、中村の身近なかたがたばかり。みじかい準備期間であれ、はなしをうまく聞きだせる確証があるかたに絞った人選となりました。

選出理由としては、もうひとつあります。それはインタビュアーにもなる有志学生たちにとって、教育効果がおおきそうなかたがたということ。現職につとめ一年。そのなかで感じた不足を感じる範囲。それをカバーする面々であったことも、個人的には重要なものでした。

今田さんと吉田さんには、場づくりという感覚。ひととひと、ひとと場の関係からインタラクティヴに発生してゆくことについてのはなしを、丹野さんには制作というプロセスから、おのずからはぐくまれてゆく「かた」についてのはなしを、河野さんからはタイポグラフィそのものと、そこにひそむ風土や集団、文明についてのはなしを。もちろん、それは学生のみならず、おおくのかたに触れてもらいたいはなし。結果として、それぞれの視点から文化についておはなしいただくことで、4つのはなしに通底するものが浮きあがる構造となりました。

実施作業のこと

本プロジェクトは通常授業ではないため、授業の空きコマや休暇を利用して作業を進めることになりました。帝京平成大学では教職員・学生共にMicrosoftTeamsのアカウントが発行されているため、これを活用しつつ夏季休暇期間中に集中作業をおこなうスケジュールを組むこととなりました。

インタビュー音声をTeams上で共有しながら、MicrosoftWordで文字起こしをおこない、そこから整文・編集作業をへて校正。学生としては慣れない作業を、スピード感と正確性をもって進行することは、相当大変だったようですが、それでもひとりめ、ふたりめと順調に慣れていったようすがうかがえました。

組み付けにおいては、今回はAdobe Illustratorを使用しました。本来的にはInDesign向きの作業ですが、学生たちの習熟度とスケジュール感覚をふまえると、ふだんから使用しているツールであるAdobe Illustratorが妥当であると判断したためです。画面構成についてのイメージを、もちよった冊子類をもとに検討しながら、活字書体の検討と決定、活字サイズはじめ組版の検討をおこないます。

こうしてこまかな設定を明確にすることで、スポイトツールでの展開を可能としています。そうして数値化された組版データをもとに、グリッドシステムを構築しました。現状、通常授業ではあまりグループワークを実施していないこともあり、参加学生には作業の共有化について経験してもらう意図もありました。

色校正そして展示

こうした作業をふまえ、8月末にデータ入稿。翌週に株式会社 文伸にて立ち会い形式で色校正をおこないました。筆者自身、オンデマンド機における色校正はひさびさであり、その間の機器の進化におどろかされました。

今回、要となったのは、表紙で使用した写真図版の青みと、インタビューの問いかけ文に使用したグレーの文字色。この2点の再現性を軸にしてゆきます。大学で使用するオフィス機プリンタでは気づきにくい、微細な変化まで追い込めることは、ほかではまずできない教育機会。熱心にお付き合いくださった文伸のスタッフの皆様に感謝ばかりです。

展示当日、10月9日は肌寒い雨の日となりましたが、のべ100名以上の来場者があったとのことで、まさに盛会とよべるものでした。ほかの参加者との交流や、制作した冊子についての解説など、こうした場面も学生にとって貴重な経験となっていたようです。

なにより僕自身、こうした場はひさしぶりのこと。感染症下以来というのはもちろん、2021年3月までつとめた前職では大なり小なり、学外プロジェクトに携わっていたものの、現職でははじめてということもあり、そのひさしぶりの感覚もまたありがたいのでした。

—

デザイン教育のプロトタイピング

前職である東洋美術学校には2009年4月から2021年3月までの11年間、専任講師として在籍し、2010年4月から退職まで産学連携事務局を兼務していました。2000年代後半から2010年代なかばにかけ、産学連携はひとつのトレンドのようにもなっていた印象があります。この産学連携事務局も2010年の春にたちあがったもの。

どのような仕事かといえば、まずは学校と学外のプロジェクトを運営管理する立場であること。そのケースはさまざまで、有志学生による授業外形式もあれば、通常授業内で履修者むけに実施するものもあり、企業にかぎらず自治体と連携することもあれば、コンペティションの場合もあったり、学外むけ講座のオーガナイズをすることもありました。

いまおもいだしても目の回るような仕事量ですが、これがパーマネントな授業やカリキュラム設計におけるプロトタイピングであったのは、まちがいありません。学外の機会に携わることで、OJT的なワークにおいて学生の能力がどのくらい通用するのか?(あるいは不足しているのか?)、通常授業内容との齟齬はどのくらいあるのか?それをふまえ、カリキュラム設計においては、どのような見直しが必要なのか?——などなど。

学生として学外と関係する機会はもちろん貴重な経験ですが、それ以上にこうした回収をしてゆくのは、教員としても必要な機会です。もちろんこれはOJT的なものの教育効果をむやみに礼賛し、通常授業を批判するものではありません(むしろ、理想的には通常授業だけでこうした能力が身につくことが理想だとおもいます)

前職で産学連携にたずさわった10年間を振り返ると、おおきく三段階にわかれます。前半の黎明期、中盤の成熟期、後半の定着期という区分。はからずとも黎明期はACTY、成熟期はocotaというプロジェクト名で区切りができます。

黎明期はまさに手探り状態であり、さまざまな体験をしながら、それを咀嚼してゆくという段階でした。筆者自身も教員の立場でありながら、学生と一緒になりプロジェクトを進めてゆくという感覚。そこから成熟期になると幾分整理されてゆきます。この段階で重要性がわかったのは、フィールドワークにもとづくリサーチとブレインストーミング。いわばインプット的な要素を充実させることでした。

また東洋美術学校自体、河野三男さんを中心にタイポグラフィの教育が充実していたため、ヴィジュアライズにおいてタイポグラフィの能力が特異点であることも認識できました。

定着期となると、それまでの過程で得た内容をパーマネントな授業に要点を組み込むことができ、学生全体の底上げをすることが可能となりました。ですので、もはやプロジェクト名などは存在せず、こうした教育プログラムが学科単位でオープンソース化していたともいえます。

さらにそのうえで産学連携プロジェクトをおこなえば、いわゆる著名な学校などとも引けを取らない成果をみちびきだせるようになりました。もちろん、これはそれぞれの学生個人の能力のたまものではありますが、おのおのが内包している能力をよどみなく具現化し、ブーストしてゆく教育プログラムを構築しておくことは、教育機関としての責務であるでしょう。

やや脱線しますが。現在、ひさびさにschooで『デザイン温故知新』と題した連続講義を担当しています。デザインの歴史と現在を紐づけ、これからを考える教養よりの内容となっています。ここでのテーマのひとつは文化と文明。文化は風土や地域の影響をうけるちいさな集団のできごとであり、文明は文化を飛び越え、それを結ぶインターナショナルかつ非特権的なもの。そうした視点で文明としてのデザインのありかたを受講生のかたがたとともに考えています。

じつは、このはなし、今回の『と文化』におけるインタビューにおいて河野三男さんがお話しされた内容がもととなっています(河野さん自体は同様のはなしを『評伝 活字とエリック・ギル』[朗文堂, 1999]にて紹介されています)河野さん曰く言語は文化であり、文字(アルファベット)は文明であると。なるほどたしかに。

英語であれフランス語であれ、ドイツ語であれ。言語はその文化をもっとも象徴する単位です。同時にそれらは26文字のアルファベットで表記される。文化と文明の関係を端的にあらわしているといえます。

そうした視点でデザインの歴史をみてゆけば、もともとはちいさな限定的な地域や集団のなかで試みられていたものが、拡張・成熟するなかで、ひとつの典型となり、あわせてオープンソースたる「みんなのもの」となってゆく。

たとえはチャーリー・パーカーはじめ初期のビバッパーたちがもちいていた語彙は、はじめはそのシーンを象徴する文化であったものの、分析・体系化させバークリーメソッドのようなかたとなり、それはひとつの典型、オープンソースとなり、ジャズ的なる響きの象徴、もっといえばポピュラー音楽全般に回収されてゆく。当初あった過剰な意味づけなども、どんどん希薄となり、ふつうの、標準のものとなってゆく。文化と文明の関係はそんなものかもしれません。

デザインの教育においても、当初は少数の面々のなかで経験的に共有されていたものが、徐々に拡張し、洗練され体系化されることで、オープンソースとなることでしょう。その過程にあるのが、僕自身の仕事なのかもしれません。

さて、すこし昔ばなしが過ぎましたが、転職して一年目のタイミングでこうした機会に恵まれたのは、とてもありがたいかぎり。「これからのデザイン教育のプロトタイピング」といえば、大林寛さんとともに実施しているプロジェクト『デザインのよみかた』のタグライン。

今回『第1回 21人の文人展』に、こうしたかたちで参加できたことは、まさにプロトタイピングとしておおきな経験となりました。自分自身、こうした機会をつうじて、デザインの教育をデザインしているのだなと自覚するばかりです。

運営のみなさま、ならびにインタビューはじめ制作にご協力賜りましたみなさまに、かさねて御礼申し上げます。

—

11 October 2022

中村将大

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?