コロナ下での人々の行動に影響を与えるのは「感染リスク」よりも「評判リスク」ではないかと

先の4連休・シルバーウィークの話題は「久しぶりの混雑」でしたね。

高速道路は大渋滞。飛行機も多くの路線が満席。銀座・原宿・浅草などの繁華街にも人が溢れ、観光地には旅行客が殺到。「コロナ前に戻ったような」という表現があちこちで使われていました。特に観光業は、コロナの影響を大きく受けている業界の一つですので、こうして人の動きが戻り始めたというのは、何よりだと思います。

人々は感染リスクが下がったから旅に出たのか?

「Go Toキャンペーンの対象に東京が加わらないと効果は限定的」といったことも言われていましたが、この連休の様子を見る限り、東京からも、たくさんの人たちが、あちこちに旅行に出かけ始めたようです。

ただ、新型コロナウィルスの感染状況について、日々発表される「新規感染者数」(厳密には「PCR検査で陽性と判定された人の数」であって、これを感染者と呼ぶべきかとか、そもそもPCR検査が増えれば陽性判定者も増えるはずといった議論は、ここでは一旦横に置きます)を見ると、「感染が収束した」と言える感じではないですし、私が知る限り、政府をはじめ、どこからも「安全宣言」のようなものは出されていないように思います。

確かに、1日あたりの「新規感染者数」は、お盆前のピーク時から比べると減少傾向にありますが、緊急事態宣言が出されていた4月中旬頃と比べると、あまり変わっておらず、「4月に比べて感染リスクが大きく減少したので、出かけても安心!」と感じさせるような状況ではないようにも思われます。

にもかかわらず、なぜ多くの人たちは、この連休に堰を切ったように観光地や街に大挙して出かけはじめたのでしょうか?

旅に出かけても責められないという安心感

もちろん、新規感染者数とPCR検査数との関係、陽性判定率や実行再生算数、重症者や死亡者数の推移などをみて、「感染は収束傾向にある(少なくとも拡大はしていない)ので、マスクや手洗いなど一定の感染症対策を取れば感染リスクは低い」と判断して出かけた人もいるでしょう。

ただ、正確なデータがある訳ではないですが、知人などの話を聞いていると「観光地には行くけど帰省はまだ控えている」「親しい友人・知人とは食事をするが、職場の同僚や取引先を食事に誘うのは躊躇する」「東京からの出張はNG」といった話を耳することも多く、「誰と行くか」「どこに行くか」について、実は、結構、繊細な判断がされているように感じます。

つまり、4-5月と現在の違いは、「感染リスクの低下」ではなく、家族や親しい知人・友人と旅行や外出をすることについて、第三者から批判される可能性が減ったという安心感、つまり「評判リスクの低下」と言えそうです。

実際、4-5月頃は、吉祥時などの繁華街の様子を取材して「自粛要請を無視して集まる人たち」といったトーンで、自ら「自粛警察」の役割を買って出るような報道も多かったですし、時に混雑ぶりを強調したいための過剰な演出が問題視されることもありました。

また、この頃、何らかの理由や事情があって遠出や外出をしなければならない人たちのSNSへの書込にも「やむを得ない事情により、密を避けながら外出を...」といった前置きが多かった記憶があります。一方、この連休中に旅行や外出している人達の書込をみると、そういう前置きはあまり見られず、みなさん堂々と旅行や外出に出かけている様子が伺えました。その背景には、少なくとも家族や親しい友人との旅行・外出であれば、それを誰かに責められる可能性は低くなったという「安心感」があるように思います。

今後の課題は「評判リスク」の軽減

親しい知人・友人との外出や食事することに伴う「感染リスク」は受容可能と考える人が増えているのだとすれば、場所や人数への考慮も含め、同レベルの感染症対策を講じることで、職場の同僚や取引先とも外出や食事をしても構わない、と考える人が増えてきても良そさうに思いますが、実際にはそうはなっていません。

ツナグ働き方研究所というところが実施したアンケート調査によると、半数以上の会社が、職場での飲み会を禁止したり、人数の制限などを設けており、緊急事態宣言後も、約8割の人は会社の飲み会に参加をしていないそうです。出張についても、禁止・制限している企業も多く、なによりも、多くの人がこうした企業側の意志決定を忖度し「仕事絡みでの会食や出張を自ら持ちかけることはしない」という空気が出来上がっているように思います。

その最大の理由は「評判リスク」への懸念ではないかと思います。

万一、出張した社員が新型コロナウィするに感染してしまった場合、出張を命じた会社や上司が責められる。社員同士で行った飲み会の参加者の中から感染者が出てしまった場合、その会を企画した人間が責められる。

こうした会社や個人に対する「評判リスク」を考えると、とりあえず危なそうなことは止めておこう、という判断になってしまうのは、致し方ないことかなと思います。

「感染リスク」の可視化による「評判リスク」の軽減を

日本では欧米諸国に比べると、新型コロナウィルスの感染者数や死者数は低く抑えられているようですが、一方で、諸外国に比べ「感染者した人の責任」を問う風潮が強いと言われています。

こうした風潮を改めていくためには、感染の原因や症状に関する正しい理解を進めることが不可欠ですが、一方で「感染リスク」がコントロールされていても、「評判リスク」によって人々の行動が過剰に制限・抑制される状況が続いてしまうと、経済にも必要以上に大きな影響を与えることになるでしょう。

これから年末に向けて、本来であれば、忘年会などによる外食需要も盛り上がる時期に入ります。ただ、寒くなると、テラスでの飲食や、窓・扉を開けての営業も難しくなりますので、「密閉」「密集」「密接」のいわゆる「3つの密」に対する懸念から、そうした場所での会食を避ける人が増えてしまうことも懸念されます。特に「評判リスク」の回避が重要になる会社や職場では「リスクが高そうなことは止めておこう」という判断から、こうした場所での飲食や会合が見送られる可能性はより高くなると思われます。

そこで「3つの密」に伴う感染リスク、特に利用者側が自分でコントロールすることが難しい「密閉」状態を可視化する一つの方法として、室内空間の二酸化炭素濃度をモニタリングし、店舗や施設内の空気が入れ替わっているのかを可視化して、利用者に伝えられないかと考えています。

新型コロナウィルスの感染要因として「3つの密」が言われる中、飛行機や新幹線は「密閉」された空間なので感染リスクが高いと心配する声があがりましたが、航空会社や鉄道会社では、充分な換気により、機内・車内の空気は数分ですべて入れ替わっているので感染リスクは低いといった情報を積極的に提供しています。

店舗や施設についても、きちんとしたデータにもとづいて、こうしたことを伝えることができれば、室内の空気の状況を可視化することができるのではと思い、現在、いくつかの店舗や施設にCO2センサーを設置し、室内の空気の状況をモニタリングする実証実験を始めています。

あるカフェのデータ

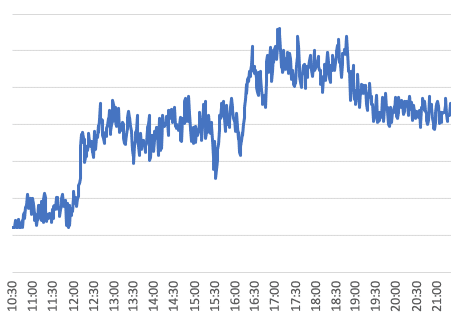

これはあるカフェに設置したCO2センサーから取得した、ある日のデータです。ランチタイム・ディナータイムに来店客が増えたことで、CO2濃度の水準自体は上昇していますが、この日、お店では、複数方向の窓・扉を開けて営業していたので、利用者が増えても、CO2の濃度が一方的に上昇することはなく、店内の空気は入れ替わっていることが分かります。

あるダンススタジオのデータ

こちらは120㎡くらいの広さがあるダンススタジオで、12-13名が1時間半にわたってレッスンをした際のデータです。このスタジオは、半地下にあるため窓はありませんが、入口部分が大きく開いているので、それなりに換気はできているのではと思って測定を始めました。ところが、実際には、CO2濃度は上昇する一方で、室内の空気は、ほとんど入れ替わっていないことが見えてきました。

これから冬場に向けて、窓や扉を開けたまま営業することが難しくなるお店も増えてくると思いますが、店舗の管理者が店内の空気の状況を数値で把握し、適切なタイミングで、一定時間、窓や扉を開けることで、店内の空気を入れ換え、密閉対策を講じることができるでしょうし、その状況を利用者に伝えることで、安心して店舗や施設を利用してもらえないかと考えています。

まだ実証段階ではありますが、この取組にご興味のある方は、プロフィール欄に私が経営する会社のURLを記載していますので、そちらからお問合せを頂ければ、何かお手伝いができるかもしれません。

この取組については、またデータが溜まってきたら、改めてご紹介できればと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?