難読標識: 結局いつどの車種が通れるの?乗鞍スカイライン (岐阜/長野)

岐阜県高山市丹生川町の平湯峠と乗鞍岳畳平を結ぶ山岳観光道路である「乗鞍スカイライン」には、「車両通行止め」の2連ダンゴがあり、それぞれ長い補助標識が付加されており初見殺しとなっている。どのような車両がいつ通行できるのかについてみていくことにする。

乗鞍スカイライン (岐阜県側) の入口に設置されている規制標識

乗鞍スカイラインは、国道158号線の平湯トンネルの西側で県道5号線、東側で県道485号線を通して岐阜県側からアクセスできる。合計3か所に今回の規制標識が設置されている。

国道158号線の西行から県道5号線 (乗鞍スカイライン)に入る道路の入り口にある標識

国道158号線の東行から県道5号線 (乗鞍スカイライン)に入る道路の入り口にある標識

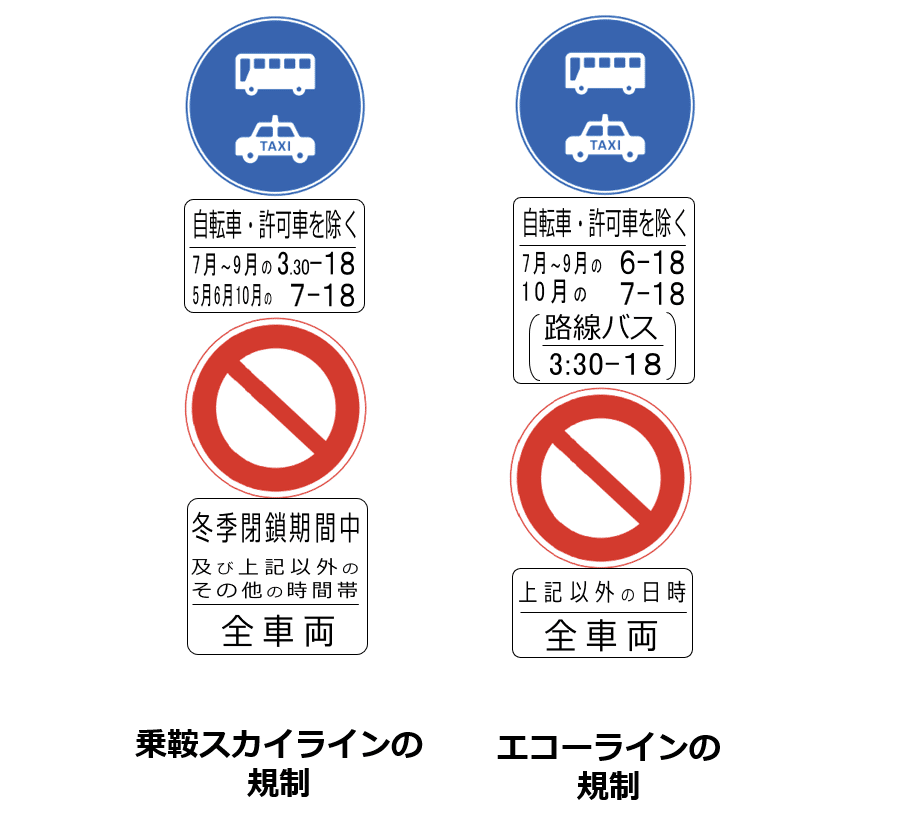

車両通行止め規制の部分をイラストでピックアップしてみると以下の通りとなる。

上の標識は、冬季閉鎖解除日 (例年5月中旬頃)と冬季閉鎖日 (例年10月末頃)の間で全車両が通行止めになる時間帯を表している。

下の標識は、車両通行止めの形がとられているが、バス、タクシー、自転車、通行許可車が除かれているので、これらの車両のみが通行できる時間帯が示されている。

また、冬季閉鎖期間中は、道路を進んで県道5号・485号が合流する場所にある平湯ゲートが閉じていて物理的に通行できないということもあり、明示的に規制標識には表現されていない。本来は、その期間の通行止め規制も含めた、車両通行止めの3連ダンゴになるはずである。

まとめると、これらの規制標識が言いたいことは以下の通りである。マイカーやバイクは通年通行止めである。

バス、タクシー、自転車、許可車のみ以下の時間帯に通行可能

● 5月、6月、10月: 午前7時~午後6時

● 7月~9月: 午前3時30分~午後6時

● ただし冬季閉鎖期間を除く

エコーライン (長野県側) の入口に設置されている規制標識

乗鞍スカイラインは、峠をまたいで長野県側にはエコーラインが伸びており、長野県側からもアクセスができる。ただし、三本滝より先は同様に車両通行止めの規制があり、岐阜県側の規制とは少しだけ異なっている。

この先はマイカー規制があり車両通行止めの標識が設置されているが、

乗鞍スカイライン側のものと少し異なる表記となっている。

車両通行止め規制の部分をイラストでピックアップしてみると以下の通りとなる。

岐阜県側との規制の違いであるが、2連ダンゴ (もしくは本当は3連ダンゴ)の規制標識が、長野県側の場合は1枚で表現されている。

一番上の補助標識で、期待値設定として「昼・夜 / 全車両」が通行止めであり、基本はどの車両も通れない、としているため分かりやすい。その下の「以下の場合は通行可」の補助標識とその下の2枚の補助標識で通行できる車両とその期間を指定している。

岐阜県側の場合は、最初から場合分けをしていたため分かりにくかったが、長野県側は最初に全否定して通れる場合だけを除外規定として記述しているため、この方が分かりやすい。ただし。「以下の場合は通行可」という記載は交通規制基準には記載のない表現方法である。

まとめると、これらの規制標識が言いたいことは以下の通りである。やはり、マイカーやバイクは通年通行止めである。

バス、タクシー、自転車のみ※1 以下の時間帯に通行可能

● 7月~9月: 午前6時~午後6時、ただし路線バスはこの期間中午前3時30分~午後6時

● 10月: 午前7時~午後6時

※1 車両通行止め規制には指定車・許可車の除外規定が暗黙に適用されるため、「許可車を除く」の記載は本来は必要ない。(ただし、冬季閉鎖期間中も指定車・許可車は通行できることになる。)

参考: 乗鞍スカイラインの歴史

乗鞍スカイラインは、戦前に軍用道路として開発が始まったが、山岳観光道路としては1973年に岐阜県道路公社管理の有料道路として開通した。しかし、環境問題が顕在化し、2003年の無料開放とともにマイカー乗り入れが禁止された。一方、有料道路時代は禁止されていた自転車は通行が許可された。

公式サイトでも歴史が紹介されている。

よりシンプルに記載する方法

乗鞍スカイライン・エコーラインの車両通行止め規制は補助標識がとても複雑だが、遠くから見てもより分かりやすくできないだろうか。2020年11月に新しく追加された「(325の6)許可車両 (組合せ)専用」を用いて記載を試みてみた※2。

※2 (325の6)は本来、バスターミナル等を想定して制定されたようだが、バス・タクシーのみ通行が許可されている観光道路にも理論上は適用可能と思われる。

※3 (325の6)は規制標識の配列順位の中に定義されていないため、「〇〇専用」の規制標識と同等と仮定した。(車両通行止めよりも上位の順位となる) また、(325の6)には指定車・許可車の除外規定がないため、「許可車」を明示した。

*

こちらもどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?