さまざまな変則信号機

日本の信号機は、横向きに、左から青、黃、赤、の配列で、矢印灯器が付く場合は下側に付くのが標準的な配列である。ただし、日本中を見渡すと、変則的な配列をしていたり変則的なサイクルをするものが結構存在する。この記事では、そのようなさまざまな「珍しい信号機」を紹介する。(今回は車両用向けの信号機のみを対象とし、路面電車向けや歩行者向けは対象としない。)

信号機の通常の灯器配列

交通教本や交通の方法に関する教則の記載にある通り、日本の信号機は、横向きに、左から青、黃、赤、の灯器が並び、この順番に点灯する。青色の矢印灯器が下側に付く場合があり、標準的には1~3灯が付属する。複数の矢印灯器が付く場合は、左のものほど左(手前)方向、右のものほど右(手前)方向、真ん中には前方の矢印灯器が付く。

縦向きの場合は、下から青、黃、赤、の灯器が並び、矢印灯器は右側に付く。下のものほど左(手前)方向、上のものほど右(手前)方向、真ん中には前方の矢印灯器が付く。

灯器の配置変更

青と赤の灯器の順番が入れ替わってしまっている信号機がたまに存在するが、青、黃、赤の順番は道路交通法施行令第三条により厳密に決まっている(右、または上の方が広範囲から見えて目立つため) ため、誤設置と思われる。設置後まもなく是正されることが殆どである。

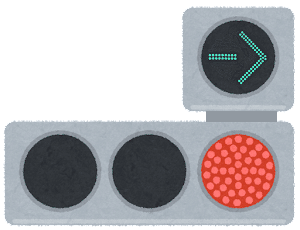

一方、矢印灯器には、法律で規定された厳密な配列順番や設置場所の規定はない (警察庁から標準形に関する通達は出されている)。横向きの場合は本体の下側に、縦向きの場合は本体の右側に設置するのが通常だが、横向きの場合は建築限界の関係上、下に設置スペースがない場合は左右、または上に矢印灯器を設置する場合がある。(矢印灯器が上に設置されるケースは近年は是正されている) 縦向きの場合も左側や左右両側に設置される場合がある。

また、通常の位置から微妙にずれた位置で設置されている例もある。(両面設置されていて矢印灯器のうちを裏側に合わせているようなケースもある)

矢印灯器が4灯になる場合もあり、通常は以下のように2段で設置される。

場所によってはぶどうのように3段で設置されることもある。ただし、この設置方法は建築限界が課題になることが多く、昔は3段設置されていたところもその後撤去されているところが多い。

光らない灯器

灯器の中には、信号サイクルをいくら待っていても使われないものが存在する。

サイクル上光らないもの

黄色や赤色の点滅信号、右折車分離方式の6灯式信号機の青色などが相当する。感応式でサイクルが変更になったり、時間によってサイクルが変更になる場合に特定の時間帯には点灯しない矢印灯器なども存在する。

中には、後述する2灯式の赤赤や予告信号で2灯しか使わないものも、3灯式信号機を使っていて1つの灯器が使われていないケースもある。

防災対応型・災害時矢印信号

市街地の幹線道路 (東京都内の環七通り、環八通りなど) で信号サイクルを待っても点灯しない矢印灯器が多めに付いているケースがある。大地震などが発生した際に、普段は点灯しない矢印灯器を点灯させて車を特定の方向に誘導するときに使われる。

矢印灯器は3灯、2灯、1灯の場合がある。

有事対応型

近くにあるトンネルや高速道路で事故が起こった際に特別な誘導を行うために設置されている。本体の上にも矢印灯器が設置されている場合があり、これらは普段は点灯しない。この名称は主に宮城県で使用される。

県道22号将監トンネル南の交差点にある有事対応型信号機

通常の右折矢印型信号の上側に普段は点灯しない矢印灯器が設置されている。

右上の右矢印と普段使う右下の右矢印は重複しているが、通常時と非常時で矢印の系統を完全に分けている。

光らない灯器を活用

都道府県によっては、光らない青の灯器の場所に別の灯器を設置してこれを光らせることで、信号サイクル上の見た目を区別したり灯器の数を減らしたりしている。

黄黄赤、赤黃赤

青色の灯器の位置に黄色や赤の点滅灯器を設置するケースがある。感応式や側道など交通量の少ない道路や踏切前の信号、予告信号で見られる。福島県、山梨県、茨城県、埼玉県、東京都、新潟県、静岡県、大阪府、和歌山県、鳥取県、高知県、佐賀県、鹿児島県など、幅広い都道府県で見られる。真ん中の黄色の灯器があっても点灯しないパターンも存在する。

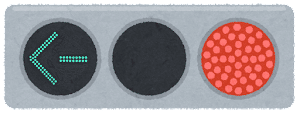

旧式の右折車分離方式

左折と直進の矢印が点灯している際に点灯させる赤色を青色の位置で点灯させているケース。つまり、本体は「赤黃赤」の配列となっている。最近はこのケースは減少しており、赤色は右側に統一されている。東京では2010年頃まで存在したが、その後、通常のものに是正された。福岡県福岡市博多区月隈の上月隈交差点など、今でも福岡県で見ることができる。

組み込み矢印

点灯しない青色の灯器の位置に矢印灯器を仕込むことで、必要な灯器の数を省略しているケースである。組み込み矢印には、赤が同時点灯している場合としていない場合が存在する。多くの場所では更新と同時に組み込みでない通常の配列になるケースが多い。昔は様々な都道府県に存在したが、現在では山口県に多く残っているようである。

JR宇部新川駅前 平和通り・寿橋通り交差点の6叉路

2020年12月頃までの更新前は赤は同時点灯しなかった。

山口県岩国市錦見3丁目交差点にはこの形が残っている。

更新後も組込矢印が継続された珍しいケース。現存。

赤が同時点灯している。現存。

光らない灯器を省略

光らない灯器を省略している例がある。省略していない場合と信号サイクルは変わらないが、初見で戸惑う場合もあるだろう。

1灯式

点滅信号としてよく見られるが、これは光らない青赤、または青黃の灯器を省略している。

その他、三重県などでは、1灯式にはバス専用矢印灯器という運用も存在する。

2灯式

一番よくあるのは、赤と青の組み合わせである。常設・工事用の交互通行や駐車場、自転車用信号などとして設置されていることが多い。

交互通行区間に交差する道路で矢印灯器2つで交互通行の方向を表しているケースがある。

岐阜県では、1灯式の点滅信号と同じ意味で2灯式で黃黃が同時に点滅する形式がある。

一方、兵庫県で多く見られる形として、赤黄赤の変形版で真ん中の黄色が省略された赤赤がある。赤赤には左側のみ点滅する場合 (側道)、左右両方が点滅するパターン (押し釦式信号の従道路)もある。

右赤点滅=主道路が黄点滅時、

右赤点灯=主導路が青点灯時 (押し釦作動直後、まだ歩行者信号は赤)、

左赤点滅=主導路が赤点灯時 (歩行者信号が青)

兵庫県加西市加西中学校前交差点には、上記の押し釦式信号の従道路の赤赤のうち、左側の灯器が黄色のパターンが設置されている。

赤点滅=主道路が黄点滅時、

赤点灯=主導路が青点灯時 (押し釦作動直後、まだ歩行者信号は赤)、

黃点滅=主導路が赤点灯時 (歩行者信号が青)

神奈川県や栃木県では、2灯の赤の交互点滅も見られる。

東武宇都宮線と壬生街道の踏切に踏切信号として設置されている。

神奈川県川崎市川崎区小島町の殿町インター下交差点や京浜工業団地前の踏切信号としても設置されている。

三重県では、赤赤の交互点滅で赤が点灯する際に2灯が同時点灯する場合もある。

3灯式

上記の側道の赤赤のうち、赤点灯の場合に右矢印が付く変形版もある。

その他

新潟式時差式信号

対向車の信号が赤になると、青色の灯火に加えて右矢印の灯火も点灯する時差式信号の特殊な運用が新潟県で主に行われている。右折専用車線があってもなくてもこの運用が行われる。この運用の時は赤色の灯火と右矢印の灯火の組み合わせにはならない。昔は大阪府など他でも実施されていたが、標準的な時差式信号の運用に順次切り替わっている。

ダブル矢印

徳島県などで、2つの矢印灯火が左や前進など同じ方向を向いて設置されているケースがある。

赤が点灯しない矢印

本体はあるが、矢印灯火の点灯時に赤が点灯しないケースがある。または、そもそも本体がなく、矢印灯器のみの設置のケースもある。

交互通行

先に紹介した矢印灯器だけの信号のパターンの他に、変形型が存在する。大阪府松原市上田7丁目では、本体2灯+矢印2灯の信号機が交互通行の方向を表していた。赤色は常に点灯していた。2016年頃に廃止され注意喚起を行う電光掲示板に置き換えられた。

奈良県奈良市あやめ池北2丁目~朝日町では、2つの矢印灯器の間に赤色の灯器が組み込まれて3灯式の信号機が設置されている。赤色は常に点灯している。

予告信号

前方の信号機と同じ、または同等の内容を青黄赤の3灯で表示するものから、特定のサイクルを点滅信号で表現するものまで様々なものが存在する。前方信号と連動するもの、しないものがある。

【青黃赤】

宮城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、京都府などの幅広い府県で見られる。

【青赤】

滋賀県などで見られる。

【黃点滅 (1灯または3灯)】

北海道、青森県、千葉県などの幅広い府県で見られる。

【黃黃】

山梨県、静岡県、愛知県、大阪府、島根県、などで見られる。連動なし。

神奈川県などで見られるものは2灯同時点灯。連動なし。

【黃黒黃】

上記の変形版。山梨県、高知県、熊本県などで見られる。連動なし。

【消灯⇒黃点滅】

東京都、神奈川県などで見られる。前方信号が青が時は消灯、黃赤の時は黄色の点滅となる。

【黃青黃】

山形県、山口県などで見られる。前方信号が青の時は中央の青が点灯、黃赤の時は左右の黄色が相互点滅となる。

山口県には、黄色が同時点滅のパターンも存在する。

【黃赤黃】

静岡県などで見られる。前方信号が赤の時は中央の赤が点灯、青黃の時は左右の黄色が相互点滅となる。

【青黃黃】

徳島県などで見られる。前方信号が青の時は左の青が点灯、黃赤の時は中央や右の黄色が相互点滅となる。

踏切信号

踏切が隣接する交差点に設置される信号で、通常の信号機の場合に加え、既出の黃黃赤、赤黃赤が通常の交差点の信号と連動して設置され注意を促す。踏切警報機と同様の赤赤交互点滅もある。その他の配列の踏切信号について以下に取り上げる。

【黃や赤を上または下に追加 (おまけの1灯、おまけの黃、おまけの赤)】

全国に十数か所確認されている。神奈川県に多い。既出の黃黃赤や赤黃赤とサイクルが同じ変形版。黃や赤の点滅灯器をきりだして上または下に追加している。踏切信号として使われるほか、交通量の少ない交差点で使われているケースもある。

主道路の信号が青の時は右下赤が点滅、黃・赤になると右上赤が点灯、その後左下黃が点滅、その後、中央黃、右上赤、と点灯する。

現在は縦型フラット信号として更新されている。

神奈川県川崎市川崎区小島町の殿町インター下交差点や京浜工業団地前の踏切信号、

埼玉県川越市の川越駅北側、脇田歩道橋の交差点の踏切信号、

神奈川県高座郡寒川町一之宮4丁目の大門踏切前の踏切信号などで設置されている。

黃黃赤とサイクルが同じ。

埼玉県飯能市新町の慎重交差点の踏切信号などで設置されている。

赤黃赤とサイクルが同じ。

神奈川県横浜市旭区今宿東町の今宿西町交差点の従道路などで設置されている。

赤黃赤の黃が点灯しないものとサイクルが同じ。

トンネル前の信号で、電球切れのための予備で付いていたり赤を強調するためについている場合もある。

しなの鉄道線小諸駅北側の旧鉄道トンネル入り口の交互通行信号機。

右上の赤は予備のようである。右上の赤だけが点灯する場合もある。

その他

【赤赤赤】

全国に2箇所しかない。1つは鹿児島県志布志市志布志町夏井の夏井交差点、もうひとつは東京都品川区八潮2丁目の日本郵船東京コンテナターミナル脇にある。前者は踏切信号だが一番右の灯器が使われておらず、左の2つの赤が同時点滅なので、実質3灯赤赤赤としては使われていないため、「赤赤赤」の運用は東京都品川区八潮の「コンテナ車専用」信号の1つだけである。

踏切や交差点信号機との連動なし。

まとめ

いままで多くの変則信号機を紹介した。それぞれの灯火の意味は、信号機の種類と意味で紹介したものと変わりはない。しかし、普段見ているものと配列が違うと、一瞬戸惑ってしまうことがあるため、全国的になるべく標準的な配列と動作にしたほうが、ドライバーにとってはわかりやすい。

*

こちらもどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?