カルヴァンって、こんな人。その1

■カルヴァンによる利子解禁

NHK「欲望の経済史/ルールが変わる時」特別編(2017年) より

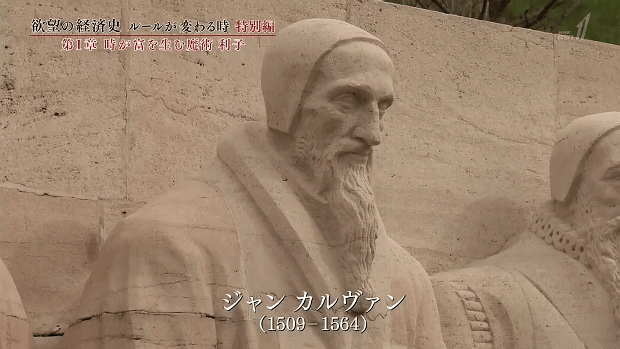

(ナレーション)久しく利子が禁じられていた時代のルールに、一大転機が訪れる。16世紀の宗教改革、改革の指導者ジャン・カルヴァンの手によってだった。

(ジュネーブ大学神学部教授ーフランスワ・デルマンジュ)ジュネーブで書かれたカルヴァンの著作です。1576年に出版されました。アリストテレス派とカトリックが利子を禁じたのは間違いだと指摘しています。お金を貸すことは、家や農地を貸し付けることと同じだと。

(著書に下線が引かれた部分)【高利貸し】5パーセントを超える金利を禁じる。違反した場合、元金が没収され制裁金が課せられる。

(ジュネーブ大学神学部教授ーフランスワ・デルマンジュ)カルヴァンは言っています。カトリックは利子を禁じたが、全てが偽善だったと。裏では何らかの手段で、利子はまかり通っていました。カルヴァンは偽善をやめ、公正という原理に立ち返ったのです。

(ナレーション)一方、カトリックでも変化が起こる。

(フィレンツェ大学准教授ーアンジェラ・オルランディ)利子が公認されるのは1745年のローマ教皇ベネディクト14世による回勅の後です。時間に価格があるという考えが広がり始め、利子が認められたのです。

(ナレーション)時が富を生む魔術「利子」。欲望を解き放つべく、ルールは書き換えられた。利子を是とするなら、無限の時間の中で、富は限りなく増殖を続けるのだろうか?

(CSOB銀行 マクロ経済チーフストラテジスト/トーマス・セドラチェク)欲望は満たされることを望まない。欲望は増殖することを望む。人の欲望とは、欲望の対象を手に入れたとしても、新たにもっと良いものを欲することにある。

(ナレーション)資金を貸し利益を得る。その欲望は、さらに新しいルールを要請する。それは時のみならず、空間へ。地理的な差異を巧みに生かし、富を得ることが、次の時代のルールとなる。

賢い奴は焦らず、あとでタンマリもらう方を、選ぶものなんだぞ。勤労・勤勉・忠誠、それが欠かせん。樽の商売を教えてやる。どんなものかわかるか?扱うのは樽だ。「まず材木を切って、その樽板を樽にして、売るんですよね?」視野が狭すぎるぞシャルル。樽そのものだけの話じゃない、その中身にも、手を出してる。スパイス、布地、このレンガもだ。このレンガを見ろ、これも私が持ち込んだ。海を越えてな。樽を安く買い戻し、塩漬けの魚を入れて、持ち帰る。川を上っては取引、また下っては取引をしてる、そして利益を得る。木がどうこうじゃない、樽板を切ったり組んだり、そんなことじゃない、わかるか? フランス人たちを見ろ、あくせく働いている、タンニンを作ったり、タールやロープも・・・彼らがそうしている間、私がするのは貿易だ。樽にロウを塗れば、まるで新品だ。➡ ナショナルジオグラフィックチャンネル「バークスキンズ」第四話・二元論 より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?