足関節内反捻挫の運動療法の展開

今回のテーマは「病態から考えていく足関節内反捻挫と運動療法の展開」になります。

こちらの記事を最後まで読むと

・足関節内反捻挫の後遺症を把握できる

・前距腓靭帯の特徴を知れる

・バランスexを展開できるようになる

今日は「足関節内反捻挫とバランスエクササイズ」について共有していきます。

足関節内反捻挫は、スポーツ障害として経験することが多い疾患でもありますし、軽視されやすい疾患でもあると思います。

というのは、皆さんも学生時代には「捻挫を軽く考えていた」経験があるのではないでしょうか?

足関節捻挫自体は、軽い疾患でもなく、後遺症の症状は深く考えていく必要があると考えています。

では、足関節内反捻挫をどのように対応・治療アプローチしていくことがいいのか?

足関節捻挫が軽視されてきた流れとしては…

「痛みがなくなったからOK」

「腫れが引いたからOK」

というように一時的な症状の改善が”完治した”という考えになったのではないかと考えます。

今一度足関節内反捻挫について、学び直していきましょう。

では始めていきます!

足関節内反捻挫とは?

足関節内反捻挫とは…

足関節が内反方向(内がえし方向)に強制的に持っていかれて、受傷するケガになります。特に足関節外側の靭帯への損傷が生じることが多く、重症の場合は歩行困難が起きてしまうこともあります。

スポーツ現場で起きる足関節捻挫時には捻挫以外にも、骨折をしているケースもあります。その場合には、オタワ・アンクル・ルールというチェック方法があります。

これに関しては、文献などがありますので、ぜひご覧ください。

Yavas S, Arslan ED, Ozkan S, Yilmaz Aydin Y, Aydin M. Accuracy of Ottawa ankle rules for midfoot and ankle injuries. Acta Biomed. 2021 Sep 2;92(4):e2021241. doi: 10.23750/abm.v92i4.9962. PMID: 34487104; PMCID: PMC8477123.

話がそれましたが、

内反捻挫について進めていきますね!

基本的な病態

足関節内反捻挫は、

足部・足関節の複合体に対して内がえしや内転の負荷が加わることで発生する病態である

と表現されています。

「内反」という単語は使われていなくて、正確には内がえしや内転という動作であり、外側の組織が伸張される動きを示しているようです。

急性足関節捻挫の3/4は外側足関節捻挫であり、73%は前距腓靭帯の損傷であると報告されています。

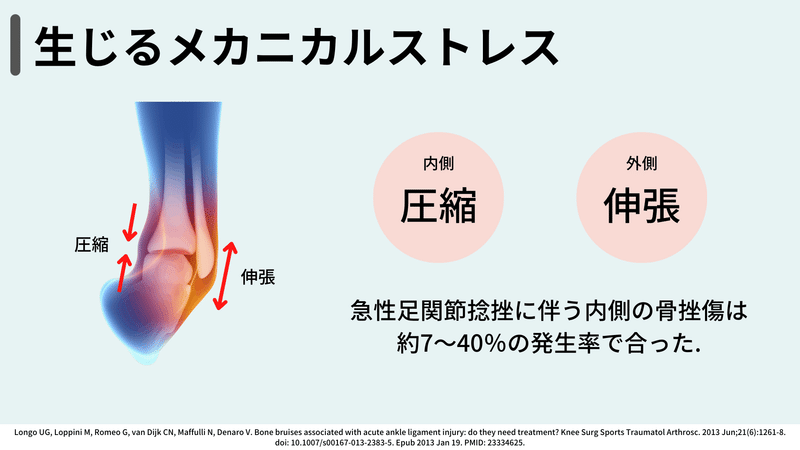

生じるメカニカルストレス

捻挫時に生じるメカニカルストレス(機械的な刺激)は、外側に伸張ストレスが生じるのが一般的な認識で間違いはないですが、内側の組織に対しても圧縮ストレスが同時に生じます。

前距腓靭帯損傷に伴い、脛骨内側の骨挫傷が起きることも報告されています。

骨挫傷が起きていない場合やレントゲンやMRIに描写されない場合でも、内側に圧縮ストレスが生じているため、疼痛の訴えや圧痛所見が確認できることもしばしばあります。

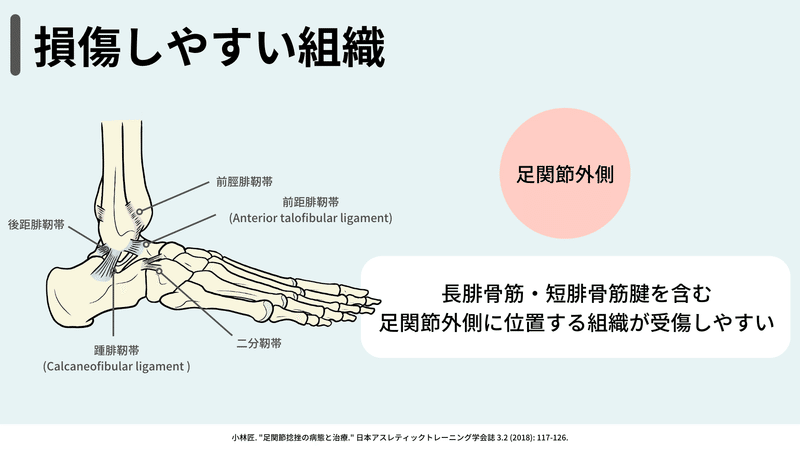

損傷しやすい靭帯

先ほどが示しているように、足関節外側組織への伸張ストレスが生じるため、長腓骨筋や短腓骨筋腱を含む組織全体が受傷しやすいです。その中で前距腓靭帯が損傷しやすいということになります。

臨床の中でも評価時に圧痛所見や筋力検査を行う際に腓骨筋であったり、小趾外転筋などの疼痛や違和感を訴えるケースも少なくはないです。

ここで重要になってくるのは、足関節外側組織の把握と理解を深めることです。

・前距腓靭帯

・踵腓靭帯

・長腓骨筋

・短腓骨筋

・小趾外転筋

といった他にも多くの組織が存在するため、どの組織に負荷が加わっているのかを評価や運動療法時に同時に見ていくといいかと思います。

ここからは最も受傷しやすいとされている前距腓靭帯の特徴に入っていきます。

前距腓靭帯が損傷することで関節運動などにどのような影響が生じるのか?

この部分を共有していきたいと思います。

前距腓靭帯の特徴は、大きく3つに分けていくことができます。

その特徴とは…

前距腓靭帯の特徴

底屈・内反制御

距骨前方移動の制御

距骨内旋の制御

これらの3つになってきます。

前距腓靭帯は2本の線維があり、脛骨や腓骨に対する距骨の動きを制限することができます。

ということは、足関節内反捻挫時に前距腓靭帯が損傷してしまうとどのようなことが起きてしまうのかが容易にイメージがつくと思います。

また靭帯の組織収縮を考えていくと、"固定"の重要性もわかってくると思います。

また前距腓靭帯の特徴としては、足関節外側側副靭帯の中でも最も負荷に弱いという特徴があります。

足関節外側側副靭帯の中には踵腓靭帯がありますが、力学的なストレスに弱いのが"損傷しやすい"要因の一つであると考えることができます。

とは言っても…

前距腓靭帯と踵腓靭帯の走行は大きく異なります。

前距腓靭帯:外側から前方に付着

踵腓靭帯:外側からやや後方に付着

走行が異なってくると、動きのコントロールが変化してきます。

足関節底屈+内転といった動きに関しては、やはり前距腓靭帯が伸張されやすく、踵腓靭帯はそこまで伸張しないということも考えれます。

捻挫時の損傷Grade

ここからは損傷時の重症度を確認していきましょう。

あくまで外来整形外科クリニックに勤めていると、医師の

診断のもとにリハビリが始まるため、診断結果がある状態になります。

医師との連携や患者やクライアントへの説明、予後予測などを考えると、重要性の高い図になります。

ATFL:前距腓靭帯

CFL:踵腓靭帯

損傷の強いほど腫脹や疼痛が生じやすく、機能障害が生まれやすいです。

この図を覚えておくと、臨床において修復にかかる期間などを患者に提示することができます。

しかし、これではまだ足りないのです…

というのは、捻挫後の症状としては時間や期間が経過すれば解決してくれるといったことは少ないです。

やはり、時間だけでは解決することは難しく、治療アプローチが必要になってくる部分があります。特にその内容が運動療法に大きく関わってきます。

ではここから先は捻挫後の症状の経過を共有していきます。

捻挫後の症状の経過

足関節捻挫で生じる症状としては

・腫脹(炎症徴候)

・損傷部の疼痛

・可動域制限

・筋力/筋機能低下

・バランス能力低下

これらが報告されています。

ではこれらの症状は、自然回復していくのでしょうか?

疼痛

まずは疼痛についてです。

急性足関節内反捻挫の患者を対象として報告で、2つの傾向が確認

①2週間で疼痛軽減

②1年経過しても疼痛残存

このように報告されています。

となるとある程度の時間経過とともに症状(今回は疼痛)の軽減がある可能性もあれば、1年が経過しても症状の変化がない可能性もあります。

疼痛が生じる要因を評価時に確認して、治療アプローチをかけていく必要性があることが考えれらます。

次は可動域ですが…

ここから先は

運動療法マガジン

若手セラピスト向けの運動療法マガジンです。運動療法に悩んでいる方や初学者にオススメです!

運動療法マガジンプラス

通常マガジンの記事に加えてエクササイズ中心の記事を更新します! 動画コンテンツであるため記事が苦手な人におすすめです!

noteをご覧いただき誠にありがとうございます🙇♂️日頃より皆様のご支援があるおかげでnoteを楽しくご提供させていただいています。この内容が多くの方の元でお役に立てることを願っています。noteの売上げは皆様に還元するように利用していきますので宜しくお願いします👊