掌編「歪なクッション」

****

星語《ホシガタ》掌編集*11葉目

(3355字/読み切り)

****

チクチクチク、チクタクチク…。

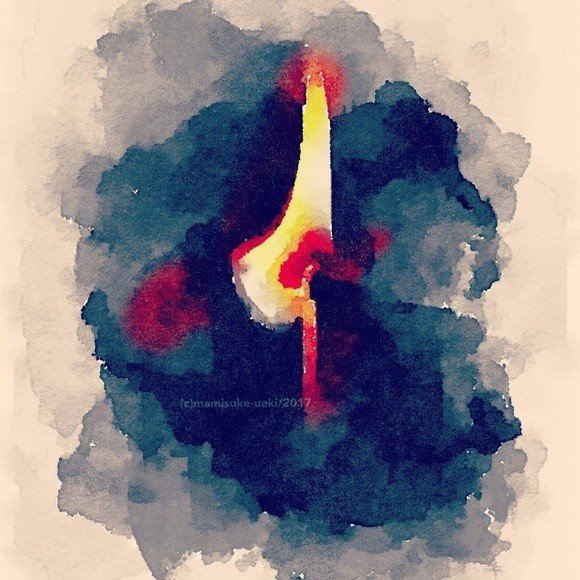

気づけば、どこかの寒々しい暗闇の中、肩にショールもかけず、小さな蝋燭の灯りに目を凝らしながら、───何かを必死で縫っていた。やたらとちいさな…10㎝あるかないか。ぐらいのなにか。

今様色…?紅色…?いや、もっと彩度が高い……猩々緋《しょうじょうひ》色…?の何か、一部が丸かったり、尖ってたりしててヘンなカタチだ。

チクチクチク、チクタクチク…。

ごつごつと冷たい、岩だか煉瓦だかの感触が、ぺたんと座った下からじんじんと刺す。コォオ…上空で風溜りのようななにか、空気の対流音が響いた。大きな井戸の中かなんかだろうか?100年前から地味にずっと湿気てるような、ツンとした、なんともいえない臭いがした。

チクチクチク、チクタクチク…。いつから“これ”を縫ってたんだっけ?

そうか”縫ってる”ってことは布だ。ということは、ええと…多分わたしはこの布を使って何かを作ろうとしてるんだろう。

裁縫なんかちっとも出来やしないのに。ああ、そんなことを言ってたら、ほら、綿がはみ出して来ちゃったよ。

綿…?そうか、そういやタイトルで盛大にネタバレしてるんじゃないか。クッションだ。わたしはこんなにぶきっちょなのに、なんでクッションなんか縫ってたんだっけ。一体いつから?

![]()

──────不意にどこかの海浜公園の大きな大きな観覧車から見た空が頭をよぎった。べそをかいてる個性的な顔立ちの…小柄な女の人。いや、なんだこりゃ、そうだ、わたしだ。

……この時、人生初めての観覧車を楽しみにしていて、なのに喧嘩して…。帰りがけ、分かりやすいような赤いリボンのプレゼントをもらった……。

![]()

とか、なんの風景だかなんだかいまいち思い出せない”わたし”の記憶らしき現象をありありと思い出しながら縫ったおかげで、クッションの糸が空色と赤に変わってしまった。

ボーンボーンぽっぽーぽっぽーボーン。不意に頭が割れそうな不協和音。

わぁ、びっくりした。

一斉に空間中が≪起きろ≫だの≪メシの時間だ≫だの≪寝ろ!≫だのそれぞれバラバラに騒ぎ立てて騒ぎ立てて、一番長い12回の鐘を最後に、またチクチクチク、チクタクチク…。とわたしの縫い物(?)の音を残して鉾先を収めた。

チク”チクタク“チクとか言ってなんか時間みたいな音もするよなぁって思ってはいたんだけど、今わかった。

ここは時の部屋。無数の思い出がしまわれた”引き出しの塔”の最深部、底の底。普段、あたたかな灯で満たされてるはずのこの塔が、今は何故だか冷え切った、牢獄みたいな様相だった。

![]()

────次に浮かんだのは、なんでもない日。

”傘を忘れたから、迎えにくるついでにさ…”

と言い訳されて、駅から少し遠くの神社まで足を伸ばし、

手を繋いで歩いた、美しい雨曇りの色…。

──糸の色が雨曇りの白藍《しらあい》に変わった。

どうやらわたしは、思い出も一緒にクッションらしきなにかに縫い込んでるみたいだった。

ちいさな灯に目が慣れてきて、やっと少し辺りを見渡せるようになってきた。

手元からわたしの周りに無数に広がる、千切れに千切れた血のような切れ端。彩度ばかり高い、猩々緋《しょうじょうひ》の布。

いまでこそ、これぞ木っ端。と言った様相に千切れているけど、……だけど…もともと何かきれいな……まあるくて、ちっちゃくて、多少は可愛いような形だったみたいだ。

なのに今はびりびりに裂けて破れて、そして誰かに破かれて、痣みたいな色。──暗紅色に変色してしまってるような箇所もあった。

これは多分、たったひとりに破かれたわけでなく、この世界全ての事柄、役割、出来ること、出来ないこと、嫉妬や疎外感、諸々の現象も手伝っているみたいだ。

取り返しがつかないぐらい破れて、破かれて、どうやらそれをわたしはなんとか縫い合わせようとしているようだった。

────わたしは、それまで、きらきらと電飾輝く街。見晴らしのいい展望台。動物園にも、遊園地にも、どれも、どこも連れて行ってもらえたことがなくって…。

何故だか勝手に目からなにかが零れはじめた。

────でもこのひとは…

────たくさんそういうちいさな夢を叶えて、ふたりで笑ってくれたっけ。

![]()

目の前が曇って、ふくらんで、急激に見えづらくなった…。袖で拭っても拭ってもキリがない。どうして勝手に流れるんだろう?”コイツ”はいったいなんだろう?

どうやら流れ出ているものは、どこか遠くの海水の底、深海。カナシイの雫。

────ある日の思い出。

その日わたしは持ち帰りの仕事が多かった。

部屋も散らかったままで、ピリピリしていて───

────ついちいさな“逆鱗”に触れてしまった。

────ずっとずっとなじられた。その言い草は随分と理不尽で…。大きい声、大きな音で、怖かった。そしてそれは今に始まった事ではなかった。

しかしその日は少し、違っていた。

────業を煮やしたわたしは、抗戦対陣、ついに弓引いた。思い切りよく顔に向かって唾を吐きかけた。比喩でなく、本気で。

刹那、右頬に大きな衝撃が返ってきた。

神は説いた。右の頬を殴られたら、左ストレート、もしくはそこら辺にあるストーブでも投げつけてやり返せ、と。

ハムラビ法典よろしく、わたしはそれからもやられた分だけやり返した。心の奥底、気づいていない箇所の傷以外は。全部。

![]()

糸の色がどんどん黒くなって行く。目の焦点が合わないまま縫うクッションはボコボコと歪んだ。こんなに縫ってるのに、所々ちぎれそうな箇所がいくつもあった。

目から零れる深海が邪魔で指を刺しまくってしまう。指も縫ってるみたいだけど、どうでもいい。どちらにせよ、どこもかしこも痛いから。

うまく縫おうとしなくなったので、作業速度は逆に早くなった。

![]()

─────ある日の記憶。わたしは髪をひと束ばっさり切ってゲラゲラと笑った。これできっとわかるだろう。わたしがどれほどあなたの“大きな声”が恐怖だったか。

─────ある日の記憶。わたしはぶきっちょながら必死で編んでいた青いマフラーを、喧嘩のあと、ジャキンとバラバラに切り刻んだ。ついでに間違えて、指も切った。随分と派手に切ってしまって、床中ぼたぼたと赤い輪が散った。

面白くてたまらなかった。わたしがどれほど“大きな声”に怯えて、内心憎しんでいたか、これでやっとわかるだろう。

きっと、きっと。

![]()

何回ボーンボーンだとか時の部屋が騒いだろう。もしかしたら、生まれる前からここにいるのかもしれない。

黒い糸は、どんどんわたしの膝や指も巻き込んで、縫うたび、強い痛みを走らせた。

─────ふとどこかから、清潔で、よく使いこんだ、あったかい毛布のような、落ち着く匂いがした。

─────包み込むような、いつまでも嗅いでいたい体臭。

そうだ、これは、なんでもない、たとえばよれよれのパジャマを着て、特に笑ってるわけでもない、ふつうの瞬間のわたしに向かって、ふわ、と漂ってくる、好意の匂い。

これは生き物の本能、”ほんとの心臓”からしか漂わない、もともとの心の匂い。

嘘だけはつけないふたりの匂いはきっとほんとに呼び合っていて、だからグズグズ先延ばしにした。決断を、違う分岐を歩むということを。

(もうあのシャツの匂いは、嗅げないんだったっけ)

わたしは(そうか…)と、縫い上がった“歪なクッション”に、縫い付けてしまった膝や指の皮をビィビィと巻き取り、小さく呻きながら、わたしの体、左のアバラの前に付いてるドアを開けた。

この”部屋”はずいぶん前にノックは必要なくなっていた。

─────左胸の部屋にはもう誰も座っていない、赤いソファが一台。

なんのために使うかよく分からなかった、よれよれの醜いクッション。やっと縫い上げたちいさなクッションをソファに座らせた。ちょうどいいサイズだった。座らせてみると、元からそこにあったものだったことがよくわかった。

どくん。と鼓動が一回。

黒い糸の隙間から、ざぁと濁った血が噴きだした。

(ばいばい)

どうやら元々、ハートの形だったようだ。今よりちょっとは、まあるくて、可愛らしいカタチの。今はもう、見る影もない、痣だらけの、歪なクッション。

脈打つたび、いっぱいの血が噴き出し、わたしをじたじたと締め上げた。

ただ、最後のひと縫い、“匂い”の思い出の、灯色の糸で縫った箇所以外は。

-了-

![]()

(c)mamisuke-ueki/2019

![]()