葛飾北斎〜82歳の或る1日〜

2年前、火事に遭い、筆一本握り締め焼け出された。

だから榛馬場(はんのきばば)のこの家は仮宅のつもりだったが、それにしてもボロ屋が過ぎる。

北斎は両手で建て付けの悪い玄関の引き戸を力任せに引いた。

戸はタガが外れたように勢いよく開き、柱に当たって、嵌め込まれた曇りガラスが落雷のような音を響かせた。

「朝っぱらからどこに出かけだよ」

火鉢に寄りかかって寝ていた娘のお栄※1が寝ぼけた顔をこちらに向ける。

北斎は紺縞の絣の袂から包みを取り出すとお栄に投げた。

受け取ってお栄が言う。

「朝から団子たぁ豪勢じゃないか。いつも絵が半人前の奴は飯なぞ食うなって言うくせに」

「つべこべ言わず弟子共が来る前に食っちまいな。2本しかねぇからな」

「なら為一※2にでもやんな。オレはこいつでいい」

言うとお栄は煙管の雁首を火鉢の縁に叩きつけた。

※1葛飾応為。北斎のアシスタントをしながら自らも画家として作品を残した

※2北斎の弟子 露木 為一

1842年、北斎は82歳になっていた。

まだまだ若いつもりだが、流石に色々身体にはガタがきていた。特に寒さが身に染みる。

3月に入ってもコタツは出したままだ。

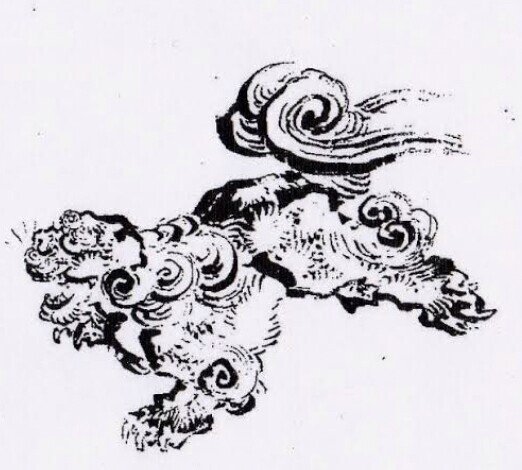

「今朝は獅子様※3は描いたんかい?西村屋※4が一枚欲しがってたぜ」

お栄が煙草をふかしながら声を掛けてくる。

「あそこは魔除けって感じでもねぇだろ。あんだけ儲けてりゃ鬼も逃げら」

北斎はこたつに頭まで潜り込むと、団子にかじりついた。畳に垂れたタレを指に取り、戯れに手近にあった反故紙をなぞってみる。面白い線でも引けると思ったが、タレは紙の上でだらしなく伸びただけだった。

指を着物の裾で拭うと北斎は紙を丸めて投げた。

「いくら西村屋といえ、今回の奢侈禁止令※5じゃそうもいかねぇよ。親父殿が今、かっ食らってる団子だって危ねぇもんだ」

「ハッ。この暮らしでこれ以上どう貧乏しろってんだ。水野のお仁※6も、ジジイのケツの毛まではむしるまい」

「どうだか。やりかねねぇさ」

「ちげぇねぇ」

北斎はガハハと笑った。

※3晩年、北斎は日課として魔除けの獅子をよく描いていた

※4西村屋 版元。「富嶽三十六景」などを手掛けた

※5天保の改革。出版物も取り締まられた

※6老中水野忠邦。天保の改革を推し進めた

もう、これまでに引っ越しは50回を超えた。

どうせなら100を超えたいと思っている。

引っ越す理由はいつも一つだ。

誰も部屋を掃除しないので、ゴミで足の踏み場がなくなる。それで引っ越す。

面倒といや面倒だが、一つどころに留まるのも面白くないのでちょうどいい。

「そういや、親父殿に手紙が来てたぜ。高井※7の旦那から」

お栄が紙屑の中から、封筒を投げてよこす。

「ほぉ。懐かしいな。旦那がこっち(江戸)に来てた時は、あっちこっち連れてってやったもんだ」

「連れ回したの間違いだろ。しかも、飲み食いは全部旦那持ちだ。端からそれが狙いだろ」

「バカ言え。こっちだって伊達にガキの時分から江戸で絵で食ってねぇ。腐ってもてめぇの腹、満たしたさに人様に近づくような真似するか」

北斎は指で手紙の封を切った。

便箋には女のような丹精な文字が並んでいた。

一読し、手紙を封筒へ戻すと、短く息をついた。

「どうしたよ。まさか親父殿に金の無心でもあるまい」

「ハッ。そっちの方がなんぼかマシだったぜ」

そこへ、ガラリと戸を開け、英泉※8が入ってきた。

「おっと、年中、お栄ちゃんの便秘みてぇに滑りの悪ぃ戸が、今日はスルリと開いた。縁起がいい」

「誰が便秘だよ!」

「さっき俺がしつけといてやったからな」

お英が怒鳴り、北斎が笑う。

「どうだい、なんか面白ぇ話の1つもあるかい?こう倹約倹約だと参っちまう」

英泉が三和土に腰掛ける。

「そんなもん、あるかい。気安く座んじゃないよ、あんたが来るのが1番面白くない」

「こりゃまた手厳しいね。亭主※9にも逃げられるわけだ」

「いつの話してんだよ。逃げられたんじゃなく、こっちから願い下げしたんだ」

「そうかい。しかし離縁の理由が『旦那の絵が拙いから』ってのは聞いたことがねぇ」

「なら、今、聞いたろ。それで満足しな」

北斎がガハハと笑う。

「おめぇら、相変わらず仲が良いな。まぁ団子でも食ってけや」

「仲がいい?誰と誰がだよ!」

「まさかこの屋で団子なんて贅沢品にありつけるとは思わなかったぜ。言っとくが俺を殺したところで銭は出ねぇぜ」

英泉が受け取った団子の串をくるくる回す。

「誰が毒入りだ、帰れ!」

「ところで英泉、おめぇも高井の旦那は知ってたよな?」

北斎が改まった表情で言う。

「あー、前に随分、色々ご馳走になったな。もう信濃に帰ったんだろ?国はどこだったか…」

「小布施村だ」

「ふーん、で、その高井の旦那がどうした?もっぺんこっちに来るなら鰻でも馳走になろうや」

「おい親父殿、ここに江戸の絵師の風上にも置けねぇ奴がいるぜ。さっきの言葉、聞かせてやんな」

※7高井鴻山 信濃 小布施村の豪農。晩年の北斎と交流があった

※8渓斎英泉 浮世絵師 北斎宅近隣に住み、交流があった

※9お英は堤派の絵師 南沢等明に嫁いでいたことがあった

勝手に部屋に上がり込み、こたつを捲り上げた英泉が顔をしかめる。

それを見て北斎が笑って言う。

「どうだい?温められた俺の屁は。天下の絵師の屁となりゃ、3文くれぇの値打ちはあらぁ」

「冗談じゃねぇ!おい、お英、見てくんな!俺の鼻、ちゃんとついてるかい?」

「うるさいね。もげて、床に転がってたから、火鉢に突っ込んどいたよ、お生憎さま!」

「けっ。おい、オヤジ、そんなにコタツにこもってると、じき亀になるぜ」

「亀っちゃあ、縁起がいいな。どうせなら小布施までこたつ背負って行くか」

「何の話だい、そりゃ」

英泉が聞き返す。

「これさ。小布施に来ねぇかって、高井の旦那からだ」

北斎がさっきの封筒を指で弾いた。

「ふーん。絵の依頼かい?」

「さぁどうだろうな。年寄りを信濃の山ん中まで呼びつけるんだ。流石に3食くれぇは出るだろうが」

「飯食って屁して、こたつで寝てんなら、今と変わんねーよ。やめときな」

お栄がピシャリと言う。

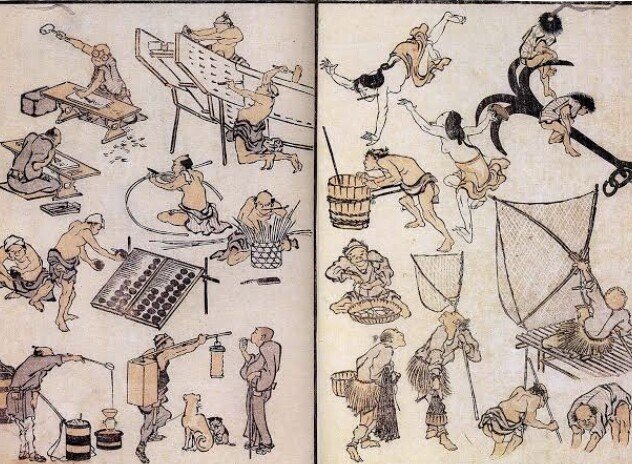

「厳しいねぇ。オヤジの描いた肉筆画と絵手本はなかなかの評判だぜ」

「んなこた百も承知だよ。だからこそだよ。行ったって何も描かせてもらえねーんじゃ、行く意味がねぇって言ってんのさ」

「ハハッ。ちげぇねぇ。かといって、じゃ、なんだ?行ったからには襖絵の一枚や二枚も描かせてもらって、お足代くらいは頂きてぇって、頭でも下げるか?そんな無粋な真似ができるかよ」

「チッ」

舌打ちすると、お栄は煙を盛大に吐き出した。

「行くからには頼まれようがどうだろうが、勝手に描くさ」

応えるように北斎がぶおっと屁をこく。

「やだやだ、この屋の人間は。品がなくていけねぇ。客人に出すのは屁と煙草の煙だけかい?」

「どこに客人がいるよ、野良猫みてぇにいっつものっそり入ってきやがって。おまけに団子食って、茶を出せだぁ?ここは茶屋じゃないんだよ!」

お栄の言葉に英泉がへらへら笑う。

「まぁそうカッカしなさんな」

「誰のせいだよ」

英泉は北斎の方を向くと言った。

「しかしオヤジも、勝手に描くって決めてんなら行ってみりゃいいじゃねぇか。ここらでもっかい、でかい仕事、してみたらどうだい?」

北斎がギロリと英泉を睨む。

「まぁな。だがお前、いつから俺の仕事ぶりに意見できるようになったよ?てめぇこそ、女のケツばっか追ってねーで少しは筆を持ちやがれ」

「カカッ。メスのケツ追うんも絵描きの仕事よ、なぁ?お栄」

お英は黙って煙管を英泉に投げつけた。

「くわばらくわばら。また来らぁ」

投げつけられた煙管をはっしと掴み、一口吸うと英泉は笑って出て行った。

お栄が左手の親指と人差し指で徳利の首を摘んでゆらゆらさせている。右手は面相筆を握っている。

「また艶本の依頼か?」

「最近多くてね。どうも女の指が決まらねぇ」

「絵師も艶本頼まれるようになりゃ一人前だ。だが、酒飲みながら描くのは何とかなんねーのか」

「この方が興が乗るのさ、特に艶本の場合はね。親父殿も言ってるじゃないか、良い絵描く為なら、死人さえ墓から叩き起こせって」

「知らねぇな」

「それよりどうするんだよ、小布施。行くのか?」

お栄の問いかけに、北斎は鍾馗を描いていた手を止め、しばし考え込んだ。

「さて、どうするかな」

「なんだい、煮え切らないね。高井の旦那だって、まさか碁の相手に呼んだ訳でもあるまい。きっと親父殿に描いて欲しいものがあるのさ」

「そうはいっても、小布施は遠いぞ。近所の蕎麦屋たぁ訳が違う」

「案ずることはねぇよ。行くならオレも行く。それならいいだろ」

「ハッ。親を赤ん坊扱いすんじゃねぇ。てめぇのオシメを洗ってやったのはこの俺だ」

「嘘をつきなよ。全部母様に任せっきりだったろ」

「おい、お栄、そんな相撲取りみてぇな指の女がいるか。減らず口はいいがな、仕事はしっかりやりやがれ」

北斎はお栄の描く女の指を筆の軸でパシリと叩いた。

気力がないのとも違う。

まだまだ新しい絵が描きたいのは本当だ。

しかし気持ちと裏腹に徐々に身体は言うことを聞かなくなってきている。

今回の小布施行きも、招かれた嬉しさよりも、億劫さが先に立つ。お栄に言われるまでもない。そんな自分に1番驚きショックを受けているのは北斎自身だった。

100まで生きて、『本物の絵描き』になる。

今から10年前、「富嶽三十六景」の後書きで書いたことは嘘じゃない。

しかしもう、充分描いた気がするし、今だって描き続けている。何も見知らぬ土地まで苦労して行って、いたずらに寿命を縮めることもない。

「しんどいなら無理に行くこともねぇよ。でも、新しいことやんなきゃ、なんも描いてねーのと同じだって、親父殿が言ってることだかんな」

お栄の言葉を聞きながら、北斎は立ち上がった。

「どこ行くね。鍾馗も締め切り伸ばしてもらってんだろ?」

「昼飯さ。おめえも行くかい?奢るぜ」

「実の娘に『奢るぜ』もねーもんだ」

お栄は筆立てに筆を差すと立ち上がった。

お栄と連れ立って裏の馬場沿いを歩き、表通りまで出た。

3月だが風は冷たく、北斎は首を縮めた。

「なぁお栄、おめぇ、何の為に描く?」

そんなこと、今まで誰かに聞いたことがなかった。

そんなことを聞くようになったら絵師として焼きが回ったも同然と思っていた。

しかし今、北斎はお栄にすら、その答えを聞きたい気持ちだった。

それで自分が奮い立つわけでもないだろう。

描く理由を探すようになったら筆を置いた方がいい。

いい仕事などできるわけがない。

それでも聞くのは何か。

まだ自分の中にあるはずの熾火を探しているのか。

往生際が悪ぃもんだ。

いやそうでなきゃ、とてもあと12年は生きられまい。

あがいてこその画狂卍※10よ。

「さぁなぁ。考えたこともねぇよ」

お栄はそっけなく言った。

そうしてしばらく歩いた。

とっくに蕎麦屋は通り過ぎていた。

しかしお栄も何も言わなかった。

じきに隅田川が見えてきた。

「まぁ…でもオレには生まれた時から親父殿がいたからな。その背中しか見てねぇよ」

ぽつりとお栄が言った。

※10この頃の北斎の号

川沿いの茶屋の暖簾をくぐると、目を真っ赤に腫らした若い女が駆け出てくるのとすれ違った。

中に入ると、英泉が神妙な顔で茶を啜っていた。

「ろくでもねぇのがいやがる」

お栄の声に英泉が顔を上げ、バツが悪そうに笑う。

「何してんだよ、今の娘、泣かしたのあんただろ」

それには答えず、英泉は黙って店の外を眺めていた。

お栄もそれ以上は何も言わなかった。

「おい、蕎麦くれ、蕎麦」

「うちは団子屋だよ!蕎麦が食いたきゃよそ行きな!」

北斎の言葉に店の奥から主人が怒鳴る

「朝の団子、うまかったぜ。その調子なら蕎麦もいけんだろ」

「ふざけた野郎がいると思や、北斎の旦那か。しょうがねぇ、これでも食って待ってな。出前取ってやる」

主人は皿に乗せた塩むすびを2個、北斎に押し付けると店を出て行った。

「悪ぃな」

「なに、駄賃はもらうぜ」

主人は振り向くとニヤッと笑った。

「無駄なことしやがる」

お栄が呟いたた。

それは北斎か主人か、もしくは英泉に向けての言葉か、わからなかった。

「英泉、おめぇ今何描いてる?」

北斎の問いに、英泉は両手に握った湯呑みをくるりと回しただけだった。

「俺、絵辞めようかと思ってんだ」

別に珍しい話ではなかった。

絵師として食っていける人間の方が少ない。

よほど才があるか、でなきゃ馬鹿のどちらかだ。

「辞めて何するよ。女の尻追っかけ回したところで何にもならねぇ」

「そう言う、親父殿はどうなんだ?」

むすびに齧りついていたお栄が言う。

「こいつがだらしがないのは今に始まったことじゃない。辞めるのなんだの、年中言っていやがる。けど、親父殿はそうじゃない。なのにさっきの質問はなんだよ。女の腐ったみてぇなこと聞きやがって」

目の前の柳が風に靡いていた。

細くしなり、傾き、何とか受け流して立ち続けようとしている。お前も、卍か。

「そうポンポン物を言うんじゃねぇ」

英泉がスッと立ち上がった。

「俺ぁ、行くわ」

「おい」

お栄が声をかける。

「あぁ、勘定はこいつでやっといてくれ」

英泉はお栄に財布を投げると、懐手に店を出て行った。

「そうじゃねぇよ、何か言いたいことがあったんじゃねぇのか」

長椅子に財布を置くと、お栄が立ち上がる。

その声に英泉が振り返った。うっすら、笑っていた。

「所帯……持とうと思ってたんだ。もともと大した才のあるわけでもねぇ。ここらで潔く画業の看板は畳んで真っ当に働いて…なんて思っていたんだが、ざまぁねぇ。さっき見た通りの結末さ。じゃあな」

それから主人が戻ってくるまで北斎もお栄も何も言わなかった。

「ったく。どいつもこいつも…」

「英泉は筋がいい。辞めるにゃ、もったいねぇ腕だ」

「知ってるよ、んなこと。だから腹が立ってんのさ。親父殿だってそうだ。朝から煮え切らねぇ。こっちは必死で描いてるっていうのにやんなるぜ」

北斎は立ち上がると、川へ向かって歩き出した。

「おい、どこ行くんだよ、じき蕎麦が届くぜ」

お栄が慌てて立ち上がる。

「久しぶりに、舟にでも乗ろうや」

そう言ってズンズン歩いて行く。

飛び出してきた主人に、英泉の財布を渡すとお栄は北斎のあとを追った。

「ちょっと!これ5文しか入ってないよ!」

後ろから主人の怒鳴り声が聞こえてきた。

ゆらりゆらり、揺れる舟の中で北斎は仰向けに寝転がっていた。

なんせ6尺の長身だ。舟からはみ出た足先が水に触れている。

「いいもんだな、雲は」

「のんきなこと言ってるよ。振り回されるこっちの身にもなってくれ」

お栄は仏頂面で舟の端に座っている。

「……小布施、行くぞ。お前もついて来い」

「端からそのつもりだよ。こんな大騒ぎしなきゃ決められないことかね」

お栄の言葉に北斎は苦笑した。

「ちげぇねぇ。時間を無駄にしたな」

「まぁいいさ」

「お栄」

「何だい」

「……」

「お栄」

「だから何だよ」

北斎は頭に浮かんだ言葉を飲み込むと、上体を起こしてお栄の腕を引っ張った。

「おめえも寝てみろ。いつもと違ぇ風景が見えるぜ」

「な、やめろよ!」

引っ張られたお栄がバランスを崩し、大きく舟が傾いた。

視界が反転したと思ったら、舟から投げ出された北斎の身体は宙に舞っていた。

----------------------------------------------------------------

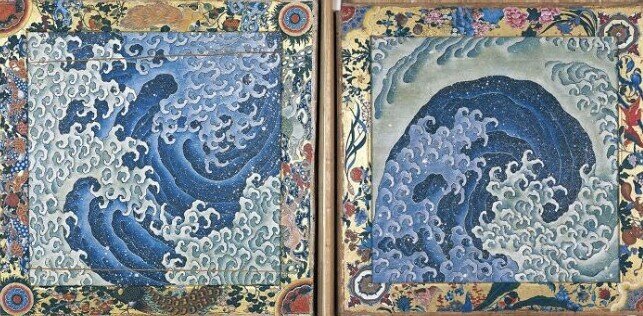

その後、北斎は都合、4回小布施へ行き、東町祭屋台天井絵《龍》と《鳳凰》など、肉筆画の大作を残した。

それらの作品は、晩年の北斎の代表作の1つとなった。

鴻山は自宅に碧漪軒という専用のアトリエを建て、北斎を厚遇し、自らも絵を習ったという(終)

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。