【1人の男と2人の女】与謝野鉄幹・晶子・山川登美子を巡る物語2/3(与謝野晶子篇)

山川登美子篇→与謝野晶子篇→鉄幹篇の順でお読み頂くと、内容が分かりやすくなっております。

----------------------------------------------------------------

1922年、春。

44歳になった与謝野晶子に私は話を聞く機会を得た。

自宅の庭に面した洋間の椅子に座ると、彼女は大きな目でこちらをじっと見た。

一面のガラス窓から燦々とふりそそぐ午前中の陽を、右の肩先から左の太腿へ斜めに浴びながら、どことなく、彼女は彫刻のようだった。

女性にしてはしっかりとした体格。

さすがに、鉄幹との間に12人の子を成しただけある。

「みだれ髪」と自ら称した髪にはやや、白いものも混ざるがまだまだ豊かだ。

一言も、発していないのに、すでに気圧されている。けれど、彼女と対峙する緊張感は、不思議と嫌な気持ちではなく、むしろ心地良かった。

本来なら、インタビュアーである私から挨拶すべきところだが、私もじっと彼女を見返した。

----------------------------------------------------------------「鉄幹の…ご紹介だったかしら?」

「はい。以前、「明星」の編集を手伝っておりました。本日は、色々とお話を伺えればと思っております」

彼女はふっと微笑んで、足を組み直した。

「色々って?」

「そうですね、では最近のことから。去年、お茶の水に文化学院を創設されましたね。初代学監に就任されたとか」

「肩書きはどうでもいいのよ」

「文化学院は、初の男女共学ということで、話題になりました。先生は以前より女性の社会的立場向上と教育の必要性を訴えてらっしゃいます」

「西洋より10年遅れてるわ。もっとも、向こうだって十分じゃない。それより、さらに遅れてるってことよ」

「平塚らいてう氏との母性保護論争もありましたね」

「女性の母性を認めるっていうのはいいわ。でもそれが何で護ろうって発想になるのかしら。護られたら最後、女は死ぬまで自立できないわ。結局「母」という檻に閉じ込められた鳥として生きるしかないの。そんなの、生きてるって言える?空を飛ぶカラスを見なさい。疎まれて、でも美しいでしょう。女性の美しさって、そういうものよ。自分の足で歩いて傷ついて、それが美しさになるの」

「しかし、先生ご自身はお子様もたくさんいらっしゃいます。母という立場の脆さや大変さもよくご存知かと」

「脆いかどうかは、「母」かどうかと無関係よ。その人、個人の性質の問題でしょ。それに、子供だって自我のある1人の人間よ。庇護はしますが、寄りかかられたら時に突き放すことも必要よ。お互い、独立した人間ですから」

「先生のお考えはなかなか、まだ世の中の女性には受け入れ難いところもあるかと」

「そうね、私もすぐに分かって欲しいとは思わないわ。けれど、今いる場所が安寧の場なのだと、蹲って動かないのだけはやめて欲しい。ここにもっと良い場所があるわよって、示したいの。今回の学校もその1つね。そこへ向かって歩くかどうかは、それぞれの判断よ」

「ごもっともです。ところで、ご結婚ということでいうと先生にも「色々」ありましたね」

「だから、色々って何よ?」

ここで、彼女はくすり笑った。

「ご主人の与謝野鉄幹氏との密通はなかなか、世間を騒がしました」

「そうねー懐かしいわ。鉄幹と会ったのが22の時でしょ。もう何年前よ。3年前かしら?」

「いえ、2年前では?」

「あっは!そうね、じゃあそういうことにしときましょ、ここ、ちゃんと書いてね」

冗談を言って、2人で笑い合ったら少し場が和んだ。

おかげで、本題に切り込む覚悟ができた。

けれど、先に口を開いたのは晶子だった。

「まぁね、そりゃ確かに社会的には褒められたことじゃないわ。でも恋は本能よ。社会の規範や道徳で飼い慣らせるものじゃないの。少なくとも、鉄幹との出会いはそうじゃなかった」

「結局出会った翌年、先生はご実家の大阪を飛び出し上京、鉄幹氏と暮らし始めました」

「あの時は、そうするしか道はなかったのよ。ないはずの道を無理に曲げたところで、どうにもならないわ。もちろん、その道を行ったって「茨」ですけどね。でも人生ってそういうもんでしょ」

「その頃、同じ「明星」の歌人で、山川登美子さんがおられましたね」

ここで、彼女はふっと目を細めて笑った。

「なによ、その話を聞きにきたの?なら最初からそう言えばいいのに。搦手から来られるのは好きじゃないわ」

「すみません。先生が鉄幹氏と出会った頃、登美子さんも明星に登場しました。鉄幹氏を巡って、恋の火花も散ったかと」

「ふふ。そうね。まぁ、私は相手にしてなかったけど。だって登美子は私の可愛い「妹」ですもの」

「確か、登美子さんが1つ歳下だったとか」

「そう。歌才のある子だったから…あんなことになるなんて残念ね。でもそれも、彼女の定めでしょう」

「登美子さんと先生は、「明星」誌上で、鉄幹氏への想いを歌でぶつけ合いました」

晶子がまた笑う。

「あれはね、鉄幹が上手いのよ。そうすれば読者は盛り上がって、雑誌の売り上げも伸びるでしょう?」

「それでは、一種の、演出もあったと?」

「そうね、彼は書き手としてより、そっちの方の才があるわ。当事者でありながら、冷めた目で見てるのよ。食えない男でしょう?ふふ」

「結局、その恋の争いには先生が勝利されたということになるのでしょうか?」

「別にそういうことでもないわ」

「というと?」

「さっきも言ったけれど、定めもあるのよ、人それぞれ。登美子はいい女よ。どっちが鉄幹を取るかなんて、その時は分からなかったわ。第一、その時、鉄幹はまだ妻帯者よ」

「……」

「今思えば、笑っちゃうわよね、2人して人のもん、横取りしようってんだから。滝野さん※1からしたら、いい迷惑よ」

※1 当時の鉄幹の妻

「結局、鉄幹氏は奥様と離縁し、先生と一緒になられました。一方、時期を同じくして、登美子さんは他の方と結婚する為、郷里の小浜へ移られました」

「そうね。別れの会、ってつもりでもなかったんだけど、その年の秋、京都の永観寺に紅葉狩りに行ったのよ、3人で」

「そうでしたか。そこでは、どんな話を?登美子さんのご結婚の話も出ましたか?」

「そうね。親が決めた結婚のようで、彼女自身は納得してなかったようだけど、それも含め、彼女が決めたことよ」

「……それでは、登美子さんの嫁ぎ先も決まり、もう遠慮はいらないと、先生も鉄幹氏と一緒になられたということでしょうか?」

「最初から誰にも遠慮なんてしてないわ」

「しかしその後、登美子さんはわずか1年で夫を亡くされましたね」

「結核だったようね。旦那さん、身体が弱いっていうのは聞いてたけど」

「ご主人と死別後、彼女は短歌の世界へと戻ってきました」

「彼女には、歌は続けて欲しいと思っていたから、嬉しかったわ。発刊中止になってしまったけど、一緒に歌集『恋衣』も出せたし」

私はここで少し間を開けた。

「嬉しかったと仰られましたが、正直、やっかいな女が戻ってきたな、という思いはなかったでしょうか?」

「ないわ」

「本当でしょうか?」

「何故?何故わたしがそんなことを思うの?」

「登美子さんは明星に戻られたあとも、鉄幹氏への想いを歌にしておりました。既に、鉄幹氏の妻であった先生からしたら、心中穏やかではなかったかと」

「何、そんなこと。可愛いものよ。わたしはね、もっともっと登美子に歌を作って欲しかったの。一緒に作りたかったの」

「なるほど、しかしそれは、登美子さんが亡くなられた今だからこそ、言えることなのでは?つまり、結末が分かっているからこその、余裕の発言なのでは?」

「余裕があった時なんてないわ、わたしの人生。いつだって、切羽詰まってるの」

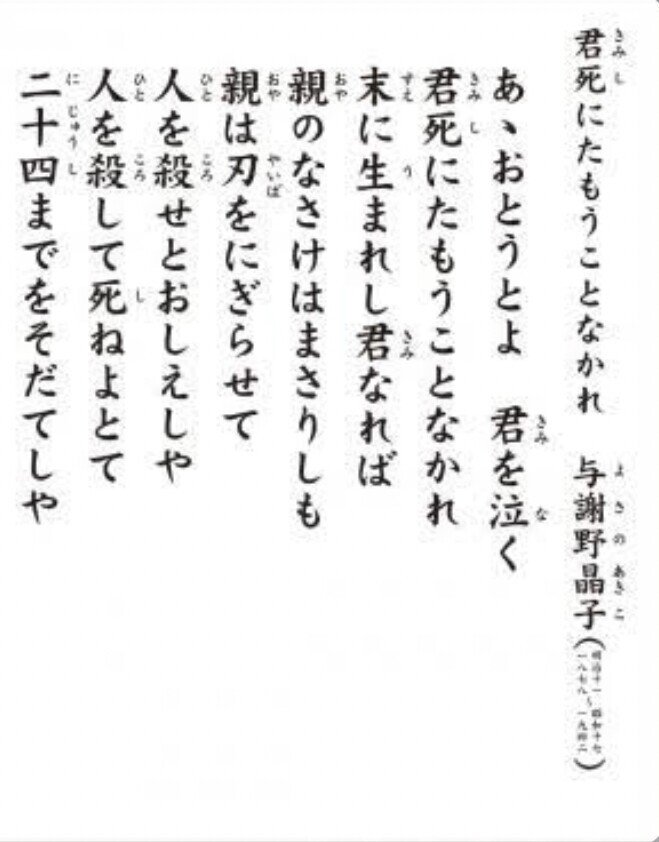

「歌集『恋衣』の発刊停止の理由は、先生の反戦詩『君死にたまふことなかれ』が載っていたことでしたね」

「ええ。ふざけた話よ」

「結局、この歌集が発刊停止になったことで、登美子さんは生前、歌集を一冊も出せませんでした」

「そうね」

「それを、「先生の詩のせい」というふうに見ることもできます」

「………そう見たければどうぞ。でもね、登美子はそんなバカじゃないわよ。あなた、あんまり登美子を馬鹿にしない方がいいわ」

「確かに、冷静に考えれば、発刊停止はあの頃の国や時代のせいでしょう。しかし、彼女に一種の無念はなかったでしょうか?夫に死なれ、歌集は発刊停止になり、自らも結核になり、早々にこの世を去らなければならなかった」

「そりゃあったでしょう。だからこそ病床で沢山の歌を残したのよ。彼女は歌人よ。それでいいし、それより他、何ができるっていうの?」

「彼女が療養の為、再び東京を去るとき、何か言葉をかけられましたか?」

「………。それは、あなたに言うことではないわね」

「そうですか。では、彼女が亡くなった時、どう思われましたか?」

「悲しかったし、残念で、悔しかったわ。さっきも言ったけど、彼女はもっともっといい歌を沢山残せた人よ」

「失礼を承知で聞きますが、あぁやっと恋敵がいなくなったと、ホッとした気持ちはなかったのでしょうか?」

「…………」

彼女は私を見つめると、苦笑いした。

「どうしても「そういう話」にしたいようね。そんなこと、思うはずないでしょう?私は彼女を凄い女性だと思ってるのよ」

「凄いとは?」

「運命に逆らわず、でも戦ってみせた。なかなか、できることじゃないわ。美しいじゃない、生き物として」

「確かに」

「でしょう?心から言うけれど、生きていて欲しかったわ。ここにいてくれたらね、抱きしめてるわ」

「先程、余裕などなかったというお話が出ました。お子様も沢山いらっしゃいますし、生活は大変だったのでしょうか?」

「鉄幹の歌が売れなくてね。代わりにわたしが歌やら評論やら、何でも書いて糊口をしのいでた時期が長いのよ」

「鉄幹氏というと、明星を創刊し、沢山の歌人を輩出した成功者の印象があります。しかし、実際は違ったと?」

「「明星」の売れ行きが良かったのも明治35〜7年くらいまでよ。そこからは徐々に下り坂で、明治41年に廃刊になったわ」

「そうでしたか。それまでの蓄えなどは?」

「これだけ子供がいたらね。わかるでしょう?」

「しかし、「明星」廃刊の3年後には、鉄幹氏はパリへ創作旅行へ行っていますね」

「それは、鴎外先生のお力添えあってのことよ。外国へ行って、新たな紀行文でも、ということだったんだけど、結局あとから行ったわたしの方が沢山書いたわね。これじゃ本末転倒よ。わたしは、鉄幹にもっと書いて欲しかったの」

「なるほど…先生も、ご苦労なさったんですね」

「まぁ、書くのが仕事ですから。それはいいんです」

「そんな日々の中で、鉄幹氏に愛想が尽きかけたことなどはないんでしょうか?」

「仕事のことで愛想が尽きるなら、初めから好きになんてならないわ」

「では、生活が安定されたのはいつ頃なのでしょう?」

「そんなの、今も不安定よ。でもまぁ鉄幹が大学の教授の職に就いてからかしら。だからここ数年のことよ」

「では、先生もほっと一息、というところですね」

「そんな暇、ないのよ。一息なんてついてたら、それこそ、登美子に叱られるわ。わたしはね、まだまだやることがあるの。歌だけじゃない、女性や母親の権利をもっと広げたいし、2度目の「源氏物語」の翻訳もなんとか完成させたいの」

「わかりました。最後に、天国の登美子さんに何か伝えたいことがあれば、教えて下さい」

「そうね…」

そう言って彼女は10秒ほど黙って何か考えていた。

しかし、吹っ切ったような笑顔を見せると言った。

「ないわ。話は、わたしが向こうへ行ってからしましょう」

----------------------------------------------------------------

彼女の話を聞き終わり、私は彼女の夫、与謝野鉄幹へも話を聞く必要を感じていた。

その機会は数ヶ月後に訪れたのだが、その時の様子は、次の記事に譲りたい。

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。