ついに、アフリカタウンへ行く。アボリジニと「歴史実践」した保苅実さんの本を片手に。

ついに、フィールドの地・アフリカタウンへ行く時がきた。10月17日(アメリカ入りは14日)から11月末までの合計1ヶ月半の間、調査旅行へいく。滞在先は、米南部アラバマ州モービルにある「Africatown(アフリカタウン)」というコミュニティだ。

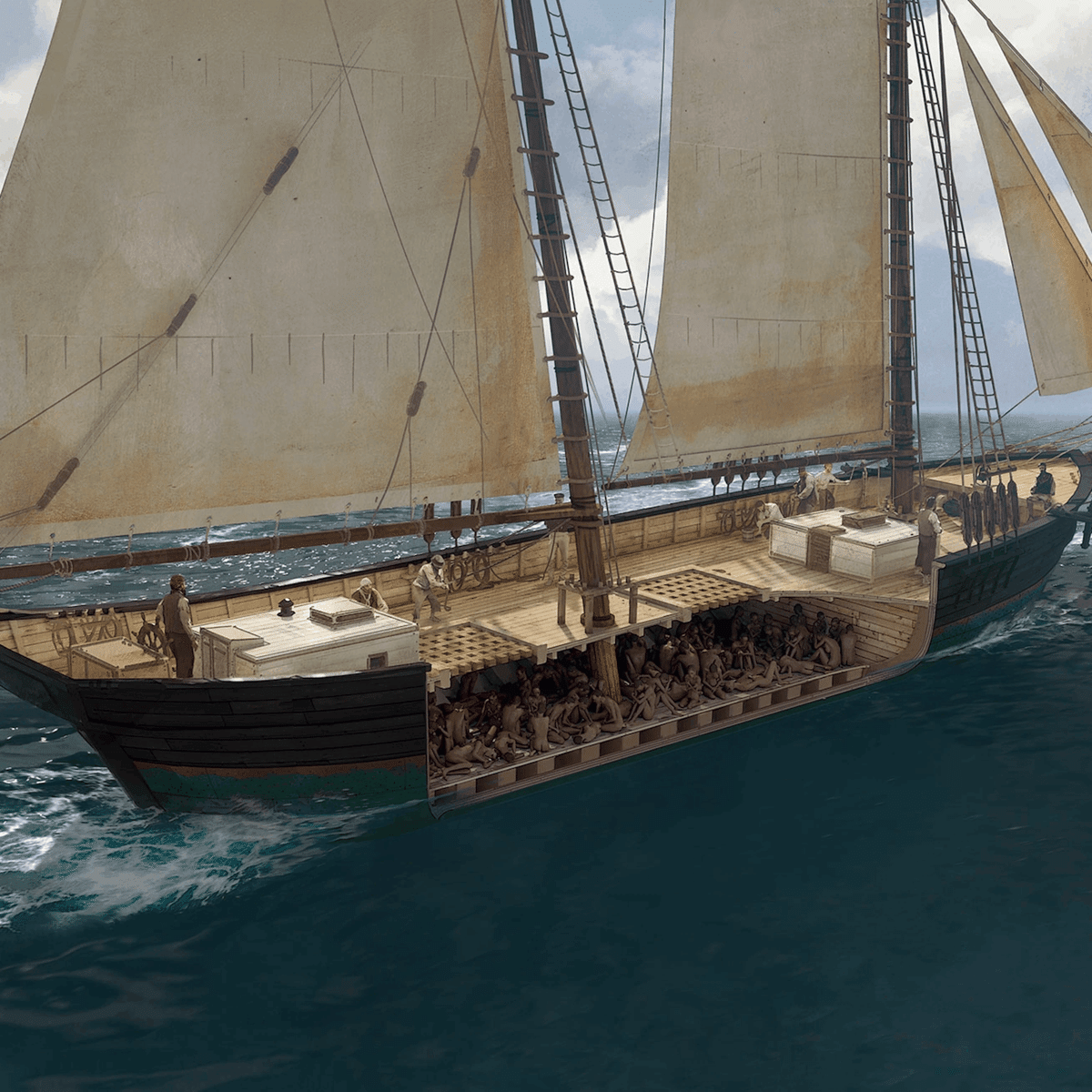

1860年、米国最後の奴隷船であるクロティルダ号によって、西アフリカのダホメ王国(現在のベナン共和国)から110人(2人は中間航路で命を落とした)が、米南部アラバマ州モービルという港町に連行された。

当時、1808年にすでに奴隷貿易は禁止されていたため、クロティルダ号の航海は「奴隷密貿易」に位置づけられる。そのため、船長のWilliam Fosterは証拠隠滅をすべく船に火を放ち、川に船を沈めたとされている。

奴隷解放後の1868年、、クロティルダ号によって連行された人々は「アフリカに帰りたい」という思いが叶わなかったことから、自らお金を稼いで土地を買い、アラバマ州モービルに「アフリカタウン(Africatown)」というコミュニティを設立した。この地には現在もなおその子孫たちが住み続け、先祖の歴史伝承を続けている。

アフリカタウンでは、西アフリカから連行された人々が故郷の伝統や風習に基づいた法律をつくり、教会や学校も作られ、コミュニティが運営された。アメリカ生まれの黒人たちも、同類の黒人たちの手によって運営されるコミュニティに惹かれていき、徐々に人口が増加。1920代以降に周辺地域の産業開発と戦時需要に伴う雇用機会の急増と相まって繁栄を遂げ、一時期は全米黒人コミュニティで4番目の繁栄を記録した。

しかし、産業開発に伴う環境汚染によって人々のガン罹患率、死亡率が急増。戦後の経済需要の低下とともに、徐々にコミュニティから人が去っていき、活気を急激に失うこととなった。

そのような中、2019年、船長が川に沈めたとされていた「クロティルダ号の残骸」が発掘された。発掘を契機に、これまで光が当てられてこなかったクロティルダ号、そしてアフリカタウンに「生きてきた・生きている」人々が紡いできた歴史に人々の注目が集まっているのだ。

(10月21日からは『クロティルダの子孫たちー最後の奴隷船を探して』というタイトルでNetflixでドキュメンタリー映画が公開予定です。よろしければぜひ!)

私は学部時代からアフリカン・ディアスポラの歴史に関心をもってきた。

大学3年次のアメリカ留学中、奴隷化された人々の子孫であるアフリカ系アメリカ人が、ルーツの地であるはずの「アフリカと強い結びつきを感じていない」ことが、衝撃だった。

この疑問を出発点に学部卒論を書き上げたが「強い結びつきを感じられない」のには様々な理由が考えられることがわかった。奴隷化された黒人の子孫たちはアフリカのルーツの地と「断絶された過去」があるために、自分のルーツを辿ることができないのだ。加えて、奴隷化された先祖たちが強制的にアフリカのルーツから剥奪され、子孫たちはアメリカで「アメリカ人」として生きるべく、しばしば劣等の対象と見做されてきた「アフリカ」を必然とスティグマ化していくようになったことも背景にある。

「では、ルーツの地であるアフリカと繋がりつづけているアフリカ系アメリカ人(奴隷化された黒人の子孫たち)はいるのだろうか?」この疑問が2020年のBLM運動と相まって、私を大学院進学へと唆らせることとなった。

大学院受験時「アフリカとアフリカ系アメリカ人の繋がりを研究してみたい」という想いで研究テーマを調べている中、私の前に突如現れたのが、この「アフリカタウン」であった。こんなに面白いコミュニティは他にないと思い、入試では教授方にその気持ちをお伝えした。

結局、入学前から今まで、研究テーマは一度も変わっていない。それほど心から惹かれた研究フィードだった。

本当は大学院1年次中にアフリカタウンに足を運ぶ予定であったが、コロナ禍の影響を受け、なかなか渡航は思い通りにいかなかった。(今思えばリスクを冒してでもいけばよかったかもしれない・・。)結局、今年末にアフリカタウンに開館が予定されている博物館のオープンを見届けたくて、修論提出を1月に控えるギリギリのこの時期に渡航調査にいくこととなった。

大学院に入学してから一年半。大学院の授業や就職活動、またその他の活動もあって四六時中研究に打ち込めたわけではなかったが、頭の中から一度たりとも消えたことがなかったこのアフリカタウンについに足を運ぶことが心から楽しみで仕方がない。

史料はオンラインですでに入手済みであるため、現地では今も歴史伝承活動を行うクロティルダ号の子孫たちと対話を重ね、可能であればインタビューをお願いしたいと思っている。でも、まずは「研究対象」や「修論の材料」としてアフリカタウンの人々と接するのではなく、コミュニティに入らせていただきながら、人々と信頼関係を築いていきたいと思っている。ある意味「歴史人類学」手法といったらよいのだろうか。

歴史学(主に文献史学)ではこのような参与観察型の調査を行うことは主流ではない。そんな中、大学院1年目、私の研究対象への「眼差し」や研究そのものへの姿勢に衝撃と刺激が与えられた、ある作品と出会うこととなった。

それが、オーストラリアのアボリジニのコミュニティに入り込み、ともに「歴史実践」をおこなった歴史学者・保苅実さんの『ラディカル・オーラル・ヒストリーーオーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』という本だ。

保苅さんは「人々が日常的実践において歴史との関わりをもつ諸行為」を「歴史実践」と定義した。保苅さんは、著書の中で、次のように語る。

『僕たち歴史学者は通常「歴史」を探索しますよね。searching for history ですよね。それに対して、 僕はアボリジニの人たちから学んだことっていうのは、paying attention to history 歴史に注意を向けていく。つまり、僕たちが主体になって歴史を捜し求めていくのではない。というか、もう歴史というのはそこらじゅうにあるんですよ。歴史が僕らに語りかけてくる言葉に耳を傾ける。そういう歴史実践が行われていた。』

保苅さんが述べたように、私もアフリカタウンの人を「歴史実践の主体」として耳を傾け、アフリカタウンという場所・そしてあらゆるモノと対話する「歴史実践」を行いたい。そう思うようになった。

研究する側としての私は、現地に論文史料のための「よい歴史」や「便利な歴史」を収集しにフィールドに飛び込むのではない。

調査を通じて、改めて「歴史とは何か」を問い、歴史学における実地調査の可能性をさらに広げる。そして、人・モノ・場所と真摯に対話しながら歴史経験を捉え、あくまで自身は「多数な歴史実践の主体」の代弁者として、歴史実践に取り組む。人々と関係を築き、対話を重ね、人々の歴史実践から学ばせていただく。そんな姿勢でフィールドに飛び込んでみたいと思ったのだ。(つまり、保苅さんみたいになりたい!!!と思った。笑)

(以前も他記事にて紹介したが)昨今注目を集めているイギリスの社会人類学者のティム・インゴルドは、著書『人類学とは何か』 の中で、このように述べた。何度も引用したい重要な箇所だ。

「私にとって人類学とは、こうした想像力と経験を養分として成⻑するものである。(中略) 科学に よって伝えられる知識に、経験と想像力の溶け合った知恵を調和させることが人類学の仕事であると、 私は信じている。(中略) 知恵があるとは、思い切って世界の中に飛び込み、そこで起きていることにさらされる危険を冒すことである。それは、私たちが注意を払ったり、気にかけるために他者を目の前に連れてくることである。」

研究に置き換えていえば、文献調査で仕入れることのできる「知識」だけではなく、経験と想像力を溶け合わせ、調和させた「知恵」を持つことが重要であるならば、その経験と想像力は「危険を冒す」ことでしか手に入れることのできない。また私の調査に置き換えれば、それは「アフリカタウンの人々の歴史実践」の営みに触れるという「経験」であり、歴史実践の多様な担い手たちとの対話によって育まれた「想像力」に当てはまる。そしてそれらを養うには、アフリカタウンという世界に思い切って飛び込み、それ自体を養分として「知恵」を成⻑させることを、意味するといえるのではないだろうか。

歴史学(主に文献史学)ではこのような参与観察型の調査を行うことは主流ではないが「過去」という自分がいたことのない世界を研究する歴史学こそ、文献上の「知識」だけではなく、フィールドで歴史実践を「経験」し、そこで培った「想像力」を養分として「知恵」を養うことも、時には必要とされるのではないだろうか。

・・・と、ついカッコつけたことをいって出しゃばってしまったけれど、まだまだ修士2年のしがない学生。既存の歴史学の方法論を批判するなんて思い上がるな、といわれても仕方ない。(すみません・・・)

なかなか実現できなかった渡航調査であるだけに、思いも強く、提出締め切りに追われているという焦りも少しある。初めて調査を目的に行くアメリカで思い通りにいかないこともたくさんあると思う。たくさん失敗もするかもしれない。でも、自分なりの使命感をもって保苅さんからの学びを、私は現地で体現してみたいと思う。

「うまくいかないのではないか」「現地調査なんて意味があるのか」そういう声を受けても、フィールドに飛び込んでみるということ自体が「経験」となり、人々と対話させていただく「私なりの歴史実践」を探究してみることにこそ、意味があると思うのだ。

私は、史料を飛び越え、自分の五感で感じたことをもとに、研究をしたい。手元にある史料だけをもとに書いた論文は、どこか温度が低い。冷たく感じる。それをアフリカタウンの空気を吸い、匂いを嗅ぎ、景色をこの目で見て、人々と対話を重ねるという「私の歴史実践」を通じて、論文の温度を上げ、温かくしたいのだ。論文にぬくもりを与えるために。

だからこそ、アフリカタウンで「歴史を見て、歴史に触れ、歴史を聴き、歴史を嗅ぎ、歴史を感じ取りたい」。歴史は「生きられる経験」だから。保苅さんは、こう言っていた。

「歴史は、身体の記憶とモノの記憶と場所の記憶が接触するその瞬間にその場で生じるのである。[…] 歴史は、身体化された記憶を、記憶をもった場所やモノに不断に接続することによって、はじめてメンテナンスされるのである。」

「私の歴史実践」と「アフリカタウンの人々の歴史実践」はどのように交わるのだろうか。私は、人々とどのように「歴史する」(Doing History)することができるだろうか。

そして、私のアフリカタウンでの歴史実践は、保苅さんのそれと比べ、どのように異なって見えてくるのだろうか。どのような課題が見え、また可能性が開けてくるのだろうか。

不安も多いが、全ての感情を総動員しても、歴史実践を実践することが、心から楽しみで仕方がない。

では、いってきます!「アフリカタウンの人々の歴史実践」の営みに関わる「私なりの歴史実践」を探究しに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?